【学ぼう‼刑法】入門編/総論03/法的三段論法と刑罰法規の構造/構成要件と構成要件要素~殺人罪と殺人未遂罪

第1 はじめに

前回は、違法や責任など犯罪を構成している基本的な要素について概観しました。そして、犯罪というものが「構成要件に該当する違法かつ有責な行為」であることも学びました。

そこで、今回からは、構成要件論に入りたいと思います。

そして、構成要件論を学ぶに当たっては、まずは「法的三段論法」と「刑罰法規の構造」について理解しておく必要があります。

第2 法的三段論法と刑罰法規の構造

1 法的三段論法とは?

まず「法的三段論法」が何かの前に「三段論法」が何かについて確認しましょう。

三段論法は、アリストテレスが理論化した推論の型式と言われます。大前提と小前提という2個の命題から、必然的に第3の命題(結論)が帰結するものと言われます。次の図のとおりです。

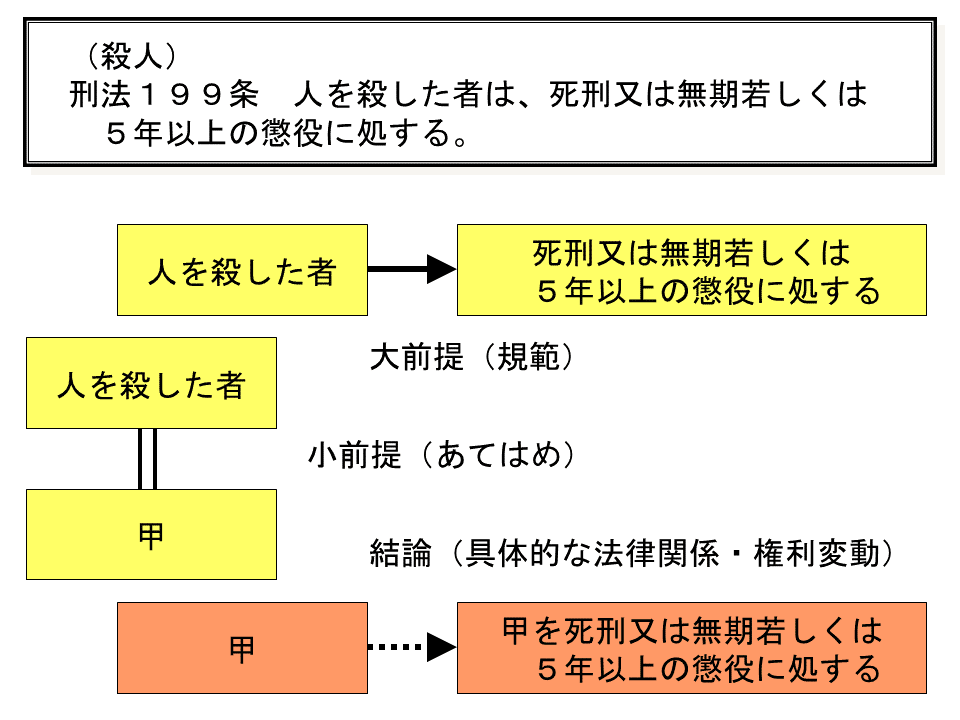

法的三段論法とは、この三段論法の推論の型式を、法的な判断に応用したものです。具体的には、

「規範」を大前提とし

「あてはめ」を小前提とし

「具体的な法律関係や権利の変動」を結論として導く

というものです。なお「事実を小前提とする」と説明される場合がありますが、私はこれは正しくないと思っています。

以上が「法的三段論法」の説明ですが、これではイメージできないと思うので、殺人罪を題材として具体的にみてみることにしましょう。

殺人罪(刑法199条)は「人を殺した者」(A)を「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」(B)と規定しています。法的三段論法では、この「規範」が大前提となります(A→B)。

次に「甲」(C)が「人を殺した者」(A)にあてはまります。これが小前提となります(C=A)。

そこで、結論として「甲」(C)を「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」(B)という結論が導かれます(C→B)。

これが法的三段論法による思考過程です。

2 規範の構造

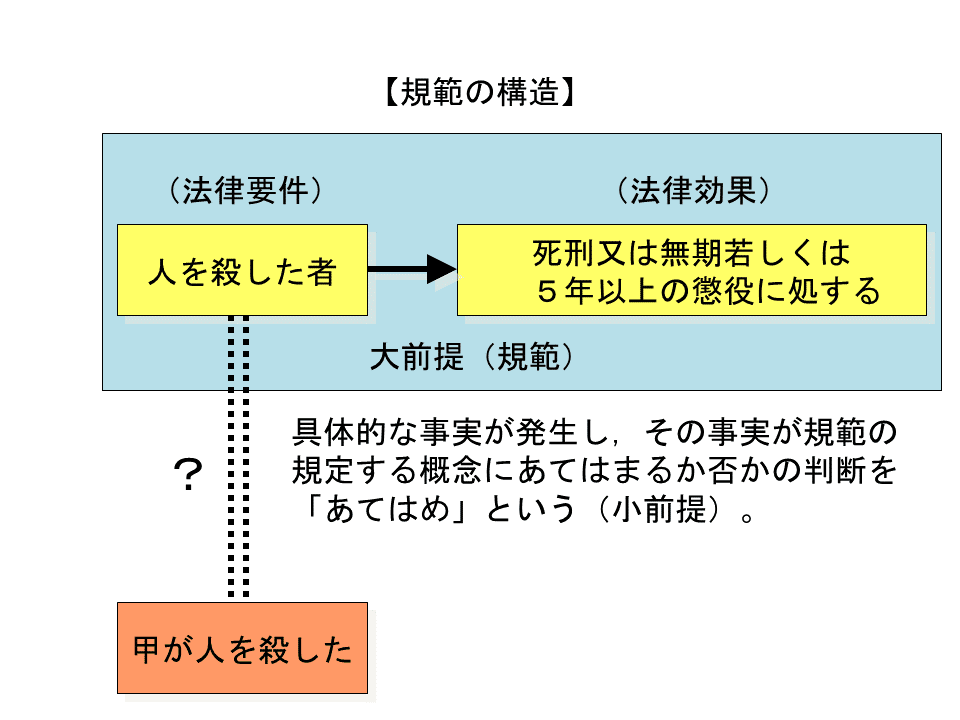

そもそも刑罰法規に限らず、規範には「要件→効果」という形で、一定の要件を充たすと一定の効果が生じるということが規定されているものが数多くあります。この場合、要件のほうを「法律要件」と呼び、効果のほうを「法律効果」と呼んでいます。

民法の条文などでも、この「法律要件→法律効果」の形で規定されているものは数多くあります。例えば、不法行為の条文では次のように規定されています。

民法

(不法行為による損害賠償)

第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

このうち「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者」という部分が法律要件で、「これによって生じた損害を賠償する責任を負う」という部分が法律効果です。

この「法律要件」の部分には、何らかの事実が書かれ、「法律効果」としては法律関係や権利の変動(権利・義務の発生・変更・消滅・取得・喪失など)が書かれます。

不法行為の場合は、不法行為の要件を満たした場合に「損害賠償債権/債務が発生する」ということが法律効果として規定されています。

3 刑罰法規の構造

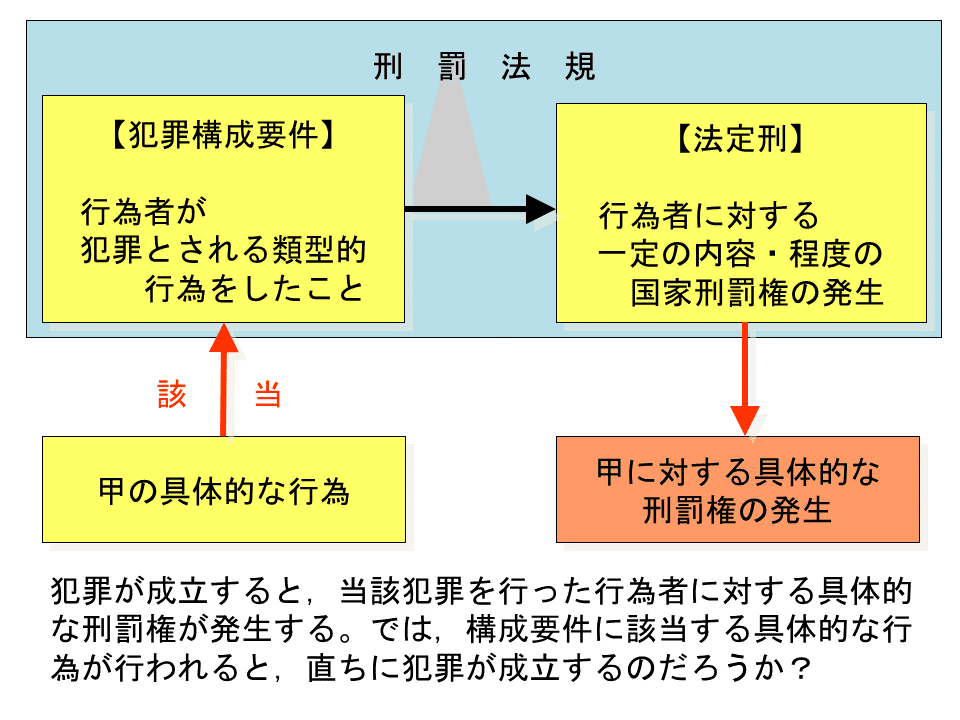

刑罰法規の場合は、この法律要件のところに「犯罪」つまり「構成要件」が規定され、法律効果のところに「刑罰」つまり「一定の国家刑罰権の発生」が規定されています。

例えば、刑法199条の場合は「人を殺した者」という構成要件と、その要件が充たされた場合に発生する「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という範囲の国家刑罰権の発生が規定されています。

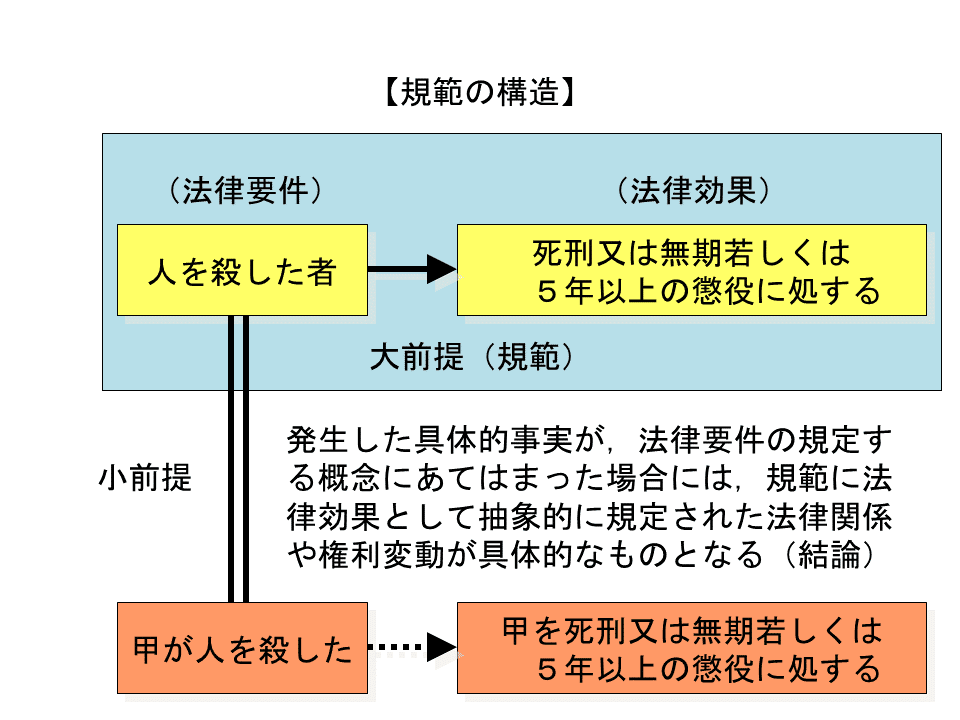

そして、例えば「甲」について具体的事実が発生し、この事実が構成要件にあてはまる(該当する)と、これが小前提となります。

そして、刑罰法規の構成要件に、具体的事実が「あてはまる」という判断がなされると(小前提)、そこから、結果として「甲」に対する「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という法定刑の範囲での具体的な国家刑罰権が発生することになり、裁判所はこの範囲内で、甲に対する刑の宣告が可能となります。

同様に、刑法の他の条文では、この構成要件と法定刑についてどうなっているのかを見てみましょう。

どれも同じ構造をしていることが解ると思います。つまり、次のような構造です。

そして、このような構造の刑罰法規の「犯罪構成要件」にある人の具体的な行為が該当すると、その人に対する具体的な国家刑罰権が発生するということです。

4 違法性阻却事由・責任阻却事由の位置づけ

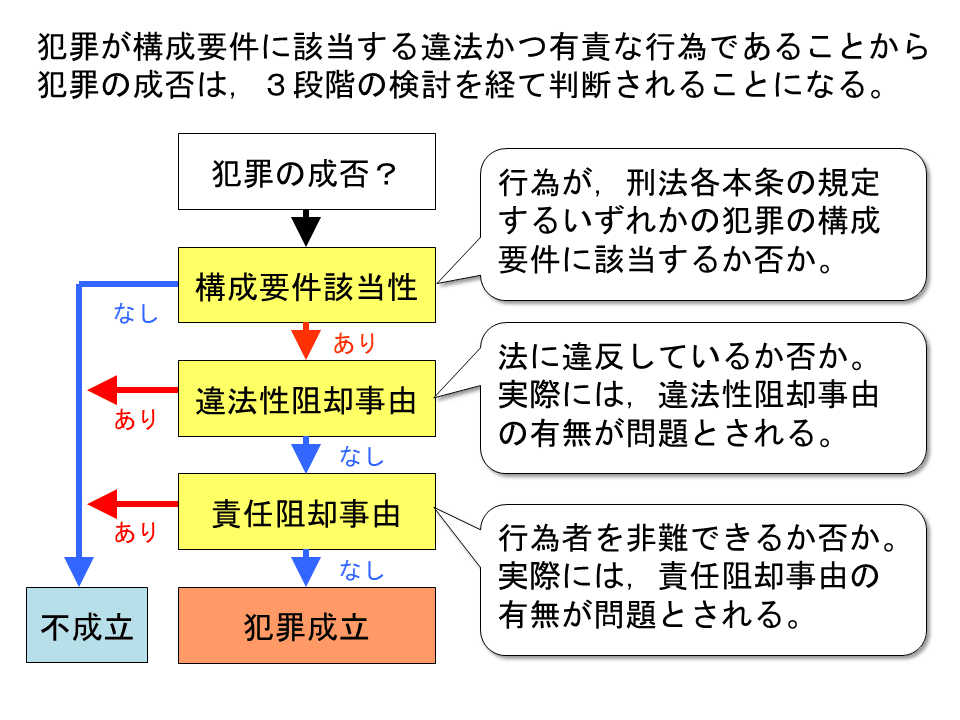

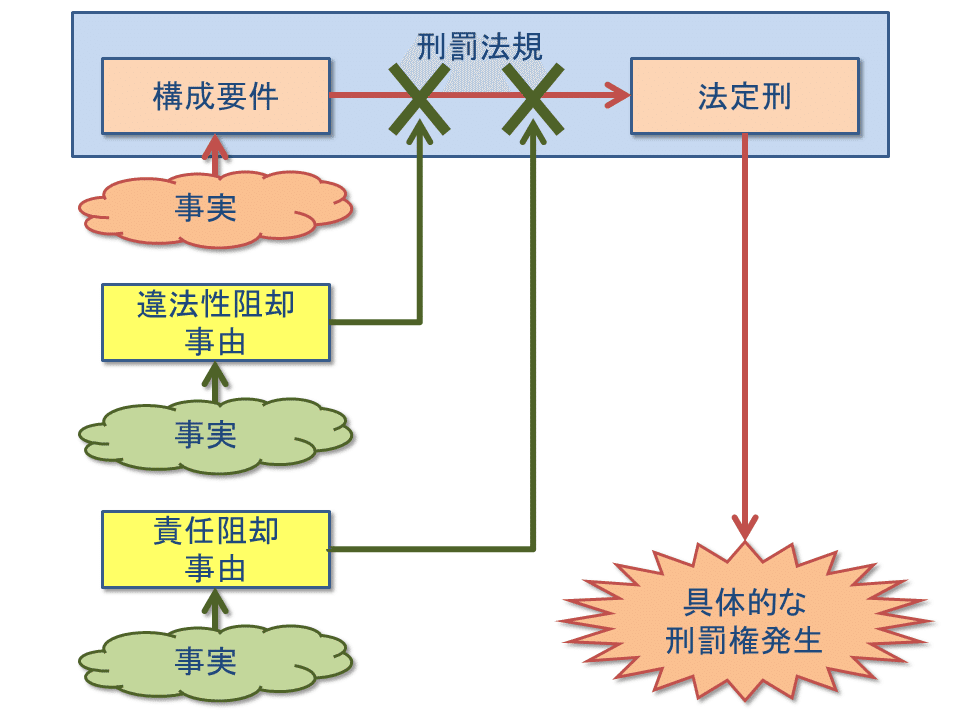

しかし、実際には、事態はもう少し複雑で、このような刑罰法規の構成要件に該当する事実があったからといって、直ちに国家刑罰権が発生するわけではありません。すでに前回までで学んできたように、犯罪とは「構成要件に該当する違法かつ有責な行為」であり、構成要件に該当したとしても、例外的に、違法や有責を阻却する事由があると、犯罪は成立しないからです。

そこで、このことを先ほどの「刑罰法規」に対する法的三段論法の図に書き足してみると、次のとおりとなります。

つまり、構成要件に該当する事実があったとしても、同時に、違法性阻却事由にあたる事実または責任阻却事由にあたる事実が存在する場合には、法律効果である具体的な刑罰権の発生が阻止されるということです。

そして、この「構成要件該当性」の判断、「違法性阻却事由」の判断、「責任阻却事由」の判断においては、すべて法規に対する事実のあてはめによって判断するという意味で「法的三段論法」が使われます。

このように、法的判断においては「法的三段論法」を、細かく分けたり、組み合わせたりしながら使い、最終的な法的判断を導くということをしているのです。ですから、法的判断はこの「法的三段論法」のワンパターンで出来ているということができます。

第3 刑法における事例問題の解き方

1 具体的事案において行為者の罪責を求める手順

刑法の問題では、ある事案において行為者に何罪が成立するかが問われることがほとんどですが、この場合の判断の手順は次のようになります。

原則的には、行為者に対して成立しそうな最も重い犯罪から検討を始めます。例えば、それがA罪だとすれば、ここから検討を開始します。

そして、行為者の行為がA罪の構成要件に該当する場合は、赤矢印に沿って下に流れ、次に違法性の判断に進みます。違法性阻却事由があるか否かです。そして、違法性が否定されれば、青矢印に沿って右に流れ、A罪の成立は否定されて終了します。

違法性が肯定されれば、赤矢印に従ってさらに下に流れ、有責性が検討されます。責任阻却事由があって、責任が否定されれば、青矢印に沿って右に流れ、A罪は不成立となり、判断は終了です。

有責性が肯定されれば、赤矢印に沿って下に流れ、A罪の成立が認められ、判断は終了します。

構成要件該当性判断の段階で、最も重いA罪の構成要件該当性が否定された場合には、次に重いB罪の構成要件該当性を検討します。

B罪の構成要件該当性が認められれば、前同様、違法性判断、有責性判断へと進みますが、B罪の構成要件該当性が否定された場合は、次に重いC罪の構成要件該当性を検討します。

こうして構成要件該当性が否定される場合は、1つひとつ犯罪を変えながらすべての犯罪(A罪→B罪→C罪→……→G罪)について構成要件該当性の有無を判断してゆきます。そうして、どの犯罪の構成要件にも該当しないということであれば、最終的にその事案においては行為者に犯罪が何も成立しないと判断します。

これが特定の事案において行為者の罪責を問われた場合に、これに解答するための手順です。

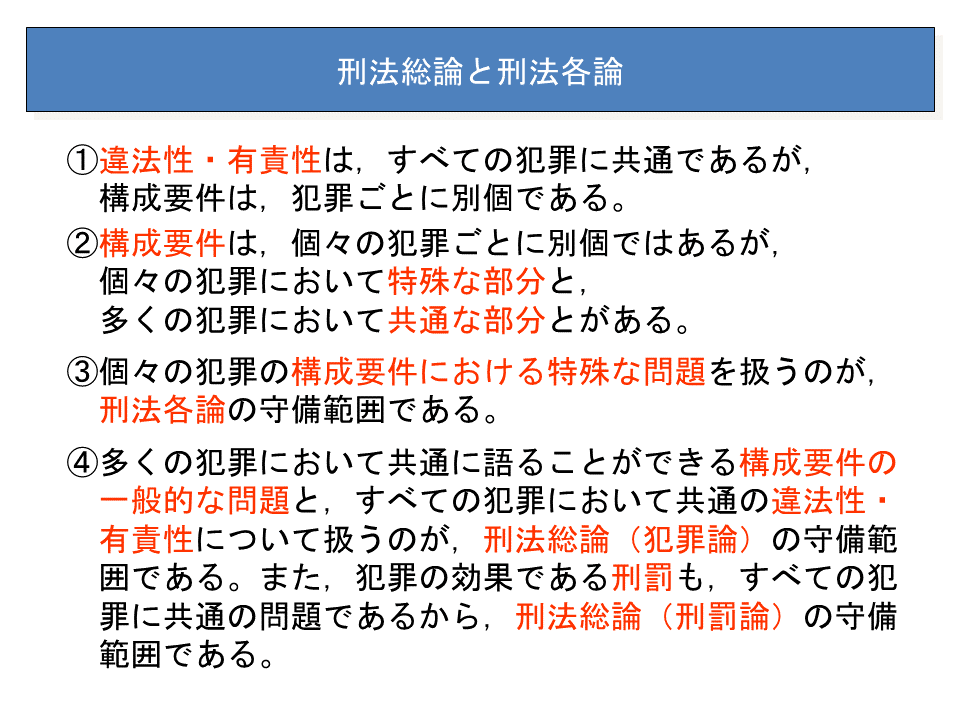

2 刑法総論と刑法各論の守備範囲

以上のような手順をつつがなくこなすには、刑法総論の知識と刑法各論の知識の双方が必要となります。

刑法各論では、刑法の「第2編 罪」に規定されているいろいろな犯罪について学びます。ですから、刑法各論の知識がなければ、上記の犯罪の成否の判断において、A罪、B罪、C罪などの犯罪がそもそも思い浮かばないでしょう。そして、なんとか条文からそれらしい犯罪を見つけることができたとしても、それらの犯罪に特有の問題については処理することができないでしょう。

しかし、多くの犯罪は、特有の部分とともに、共通の部分を持っています。例えば、因果関係、故意などです。そして、この共通の部分については、刑法総論の守備範囲なので、刑法総論を勉強していないと、これらの問題については対応することができません。

また、違法性阻却事由や責任阻却事由も、刑法総論の守備範囲なので、刑法各論の知識だけでは、違法や有責の判断ができません。

以上は「犯罪論」に関することですが、刑法学では他に「刑罰論」という領域があります。このあたりは大学の授業でも、司法試験などでもあまり出題されるところではありませんが、これも刑法総論の守備範囲です。

なお、刑罰論は、2009年(平成21年)に発足した裁判員裁判制度以来、関心が高く、現在、最もホットな領域であると言ってよいと思います。刑事弁護で情状弁護をする際など、刑罰論は、実務においても重要な領域と言えます。

第4 構成要件と構成要件要素

1 構成要件該当性の判断の手順

ここまでで「法的三段論法」と「刑罰法規の構造」について学びました。

そして、構成要件該当性の判断は、法的三段論法に従って、

刑法の条文を解釈し(規範定立)

具体的事実がこれにあてはまるかを判断し(あてはめ)

その肯定・否定によって構成要件該当性を判断する(結論)

というものです。

そこで、実際にどんな感じで行うことができるのか、イメージを掴んでみましょう。まず、次のような単純な構成要件であれば、あてはめの作業は比較的簡単です。

この場合、構成要件に具体的事実があてはまることは一目瞭然でしょう。

しかし、次の場合はどうでしょうか?

この場合は、構成要件が複雑になったため、具体的事実とのあてはめが、一件して判断できるほどの単純作業ではなくなりました。そこで、この場合は、構成要件を、これを構成している個々の要素(構成要件要素)の分解し、その分解された構成要件要素の1つひとつに具体的事実があてはまるかを検討するようにします。次のようなイメージです。

こうすることで、構成要件と具体的事実とがあてはまるか否かが単純に判断できるようになります。

2 構成要件要素の抽出

上のイメージ図にあるように、構成要件は複数の構成要件要素から作られています。最も少ないものでも2つの構成要件要素をもち、通常は4つ以上の構成要件要素から出来ています。

では、殺人罪(刑法199条)の構成要件の場合、何個のどのような構成要件要素から出来ているでしょうか?

殺人罪の構成要件は「人を殺した」という単純なものですが、それでもこの構成要件は4つの構成要件要素から出来ていると考えられます。その抽出の

手順は次のとおりです。

「人を殺した」という事実は、一見すると1つの事実のようにも見えますが、「人を殺すような行為」(身体の挙動)とは別に、「人が死んだ」という事実が別に必要とされると考えられます。人を殺そうとしても、殺すことができず、逃げられてしまったら、これでは「殺した」とは言えません。そこで「人を殺した」という事実は、少なくとも「人を殺すような行為」と「人の死亡」という2つの事実から出来ていると考えられます。

しかし「人を殺すような行為」と「人の死亡」という事実が存在したとしても、この「人の死亡」がこの行為とまったく無関係に発生した場合には「人を殺した」とは言えないでしょう。そこで、両者の間には「人を殺すような行為」によって「人が死亡」したという関係、つまり「因果関係」という事実がもう1つ必要とされるハズです。これで事実は3つになりました。

さらに「人を殺すような行為」というのは、よく考えると「人を殺そう」という主観的な意思と「人を死亡させるような行為」という客観的な身体の挙動の2つに分解できるように思えます。そこでこれを「殺意」と「人を死亡させるような行為」の2つに分けます。

そうすると、結局、殺人罪の構成要件嘘は「殺意」「人を死亡させるような行為」「人の死亡」「因果関係」の4つに分解できそうです。

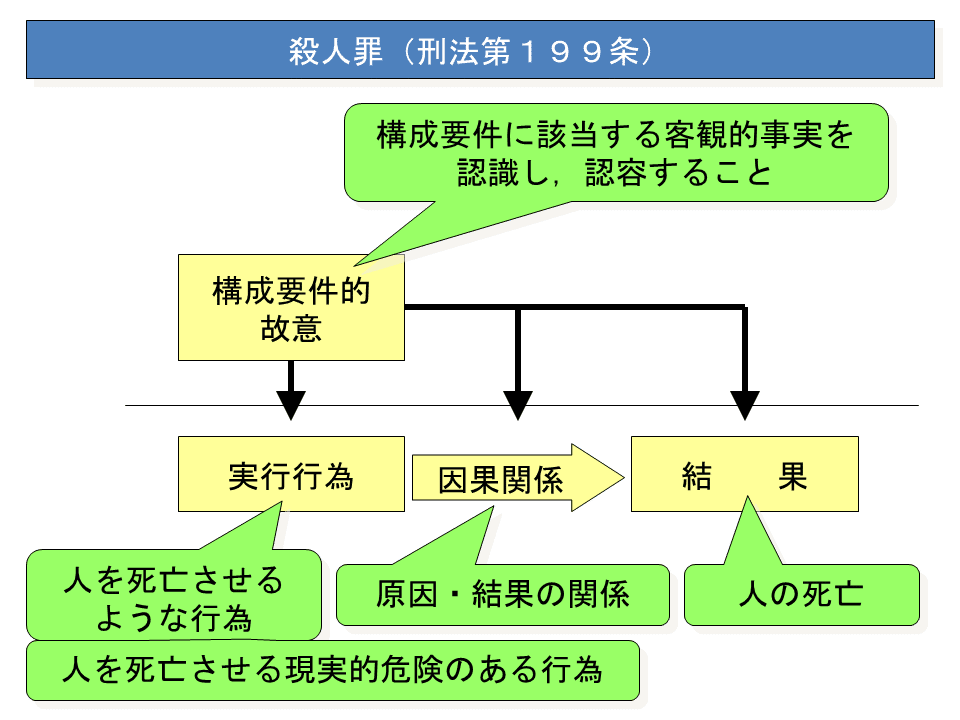

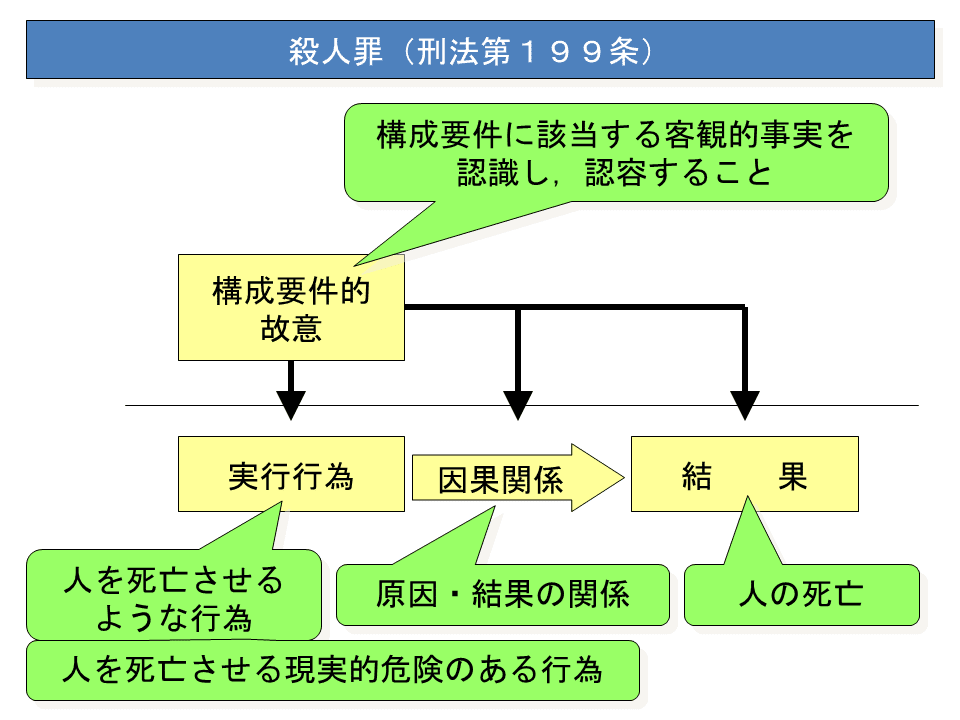

そして、この4つを「構成要件的故意」「実行行為」「結果」「因果関係」と呼び、その構造を図式化してみます。

なお、実行行為である「人を死亡させるような行為」は、厳密に言えば「人を死亡させる現実的危険のある行為」と表現します。

また、相手を殺そうという殺意も「構成要件に該当する客観的事実を認識し、認容すること」と言い換えることにします。

なお、これは抽象的な表現で、具体的には「自己の行為が人を死亡させる現実的危険のある行為で、その結果人が死亡するということについて認識・予見し、認容すること」を意味することになります(なお、ここでは一応、通説である認容説によって説明しています)。

そして、このように構成要件から構成要件要素を抽出することで、その構成要件要素1つひとつに対して順々に「あてはめ」を行うことができるようになります。

3 構成要件要素の検討の順序

このように個々の構成要件要素について「あてはめ」の検討を行う際には、決まった検討の順序があります。

まず、客観的構成要件要素と主観的構成要件要素がある場合には、客観的構成要件要素の検討を先に行います。これは「構成要件的故意」の内実である「認識」や「予見」というものが、客観的事実の存在を前提に、これが行為者の内心に反映されたものだからです。つまり、客観的事実の存在しないところに、構成要件的故意は存在しえないのです。

その意味で、構成要件的故意は、動機や目的などとは区別されるものです。

次に、客観的構成要件要素の中に「実行行為」「結果」「因果関係」の3つがある場合、「因果関係」は最後です。因果関係は「実行行為」と「結果」との関係であるため、この2つが存在しない場合には存在しえないからです。

最後に「実行行為」と「結果」とではどちらを先に検討するかですが、どちらもあります。「実行行為」から検討する先生が比較的多いように思いますが、特に結果無価値論を採る先生で「結果」から検討すべきだと主張する先生もおられるようです。

まあ、どちらから検討する先生もいるということであれば、どちらを先に検討しても「誤り」にはならないので、学生や受験生としてはどちらでもよいでしょうね。

第5 殺人罪と殺人未遂罪の構成要件

ここまで殺人罪(刑法199条)の構成要件を題材として構成要件要素について見てきました。

では、殺人未遂罪(刑法203条、199条)の構成要件はどのようなものでしょうか?

まず、関連する条文は次のとおりです。

未遂罪の構成要件は「修正された構成要件」と呼ばれ、もともとの既遂罪の構成要件(=基本的構成要件)を「未遂」の概念によって修正することによって、はじめて得ることができます。

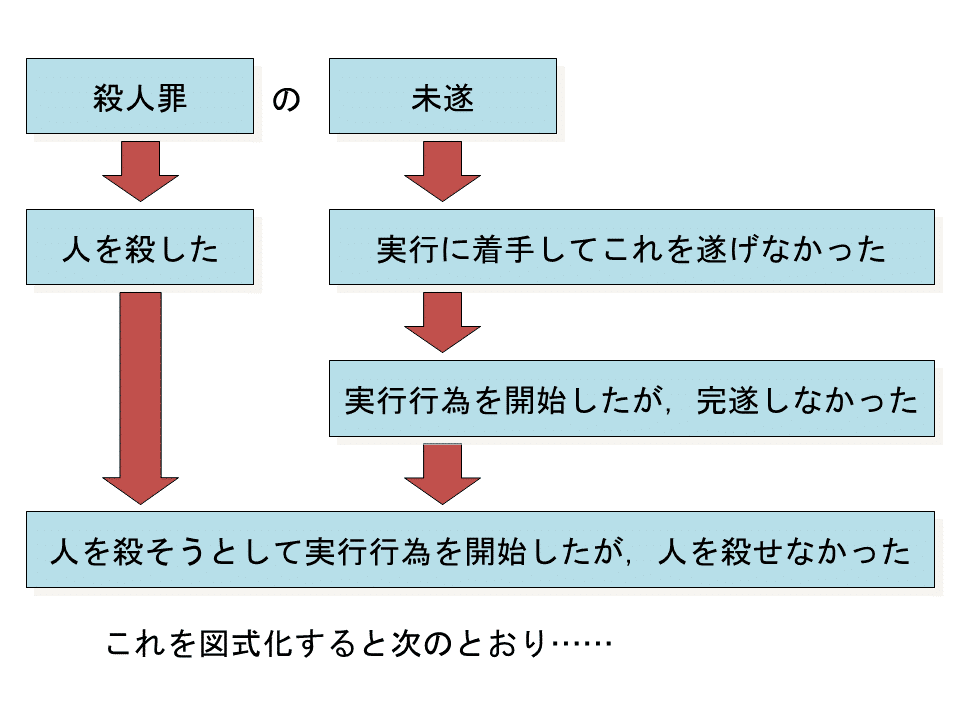

未遂の概念については、上記のとおり、刑法43条本文から導くことができますので、これによって殺人罪(既遂)の構成要件を修正すると、次のようになります。

つまり、次の水色で囲まれた部分が殺人未遂罪の構成要件です。

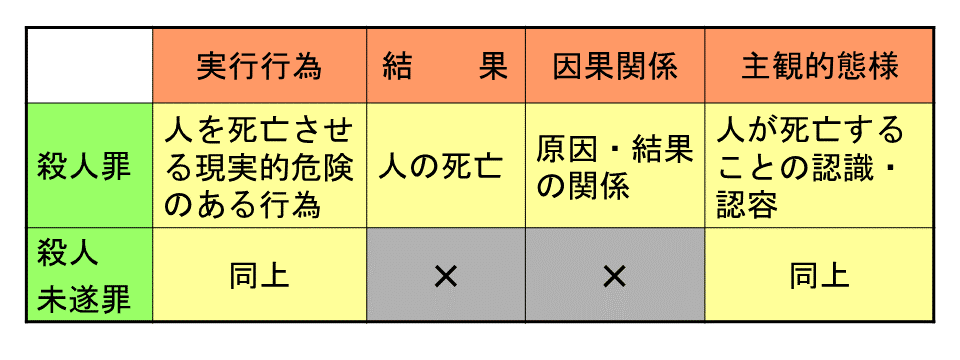

そこで、殺人未遂罪の構成要件要素は、殺人罪の構成要件から「結果」と「因果関係」を除いたものだと言われたりします。

その結果、殺人未遂罪の構成要件要素は「実行行為」と「構成要件的故意」の2つである、と言われたりもします。

この前提で、殺人罪と殺人未遂罪の構成要件要素を一覧表で比較すると次のとおりです。

多くの教科書などで、こんな感じで説明がされているので、このように理解していても、そこまで大きな間違いということではありません。しかし、実のところ、この説明はちょっとおかしいのです。

解りやすさを優先して、不正確さに目を瞑っている、のかもしれませんが、正確な理解の妨げになるところでもありますので、私はこのいい加減さは有害だと思っています。

そこで、この点については、また次回にでも触れることにします。