山本英夫 『殺し屋1』 ☆9 その統一的理解のために

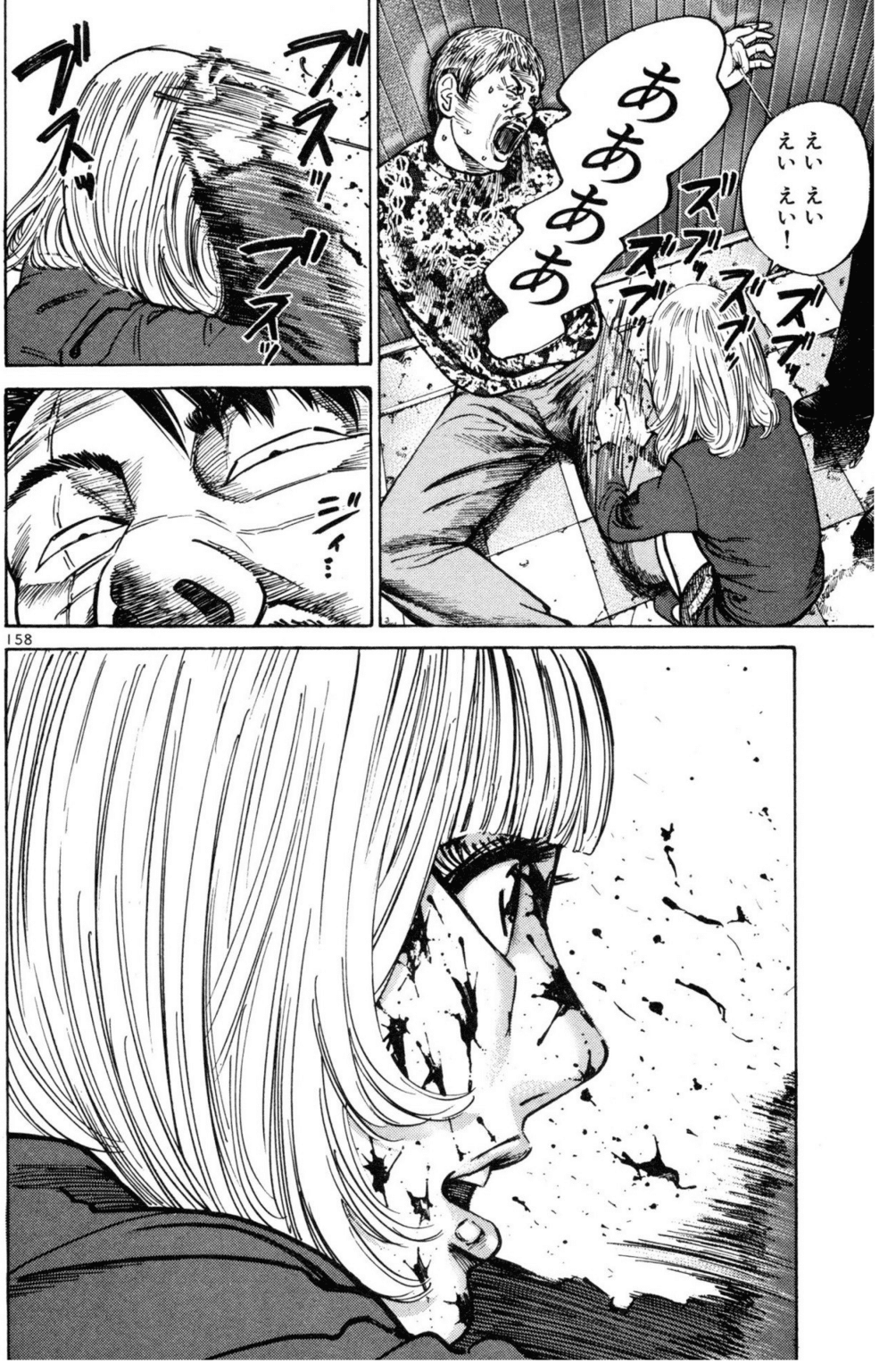

(『殺し屋1』1巻より)

『殺し屋1』はイチの涙にはじまり,涙に終わる。一撃で安生の脳みそを撒き散らした自慢の蹴りは失われ,空き缶を蹴り飛ばす陳腐な行為にとってかわられる。苛烈なトラウマと暴力衝動を捨てて笑顔と思いやりを獲得したイチは,きわめて平凡な大人に,すなわち,豚になる。登場人物のほとんどは死んだ。あとに残るのは,街の凡庸な欲望に射精を管理されたイチと,傍観者ゆえ永遠にまともな射精ができない哀れなジジイのみである。

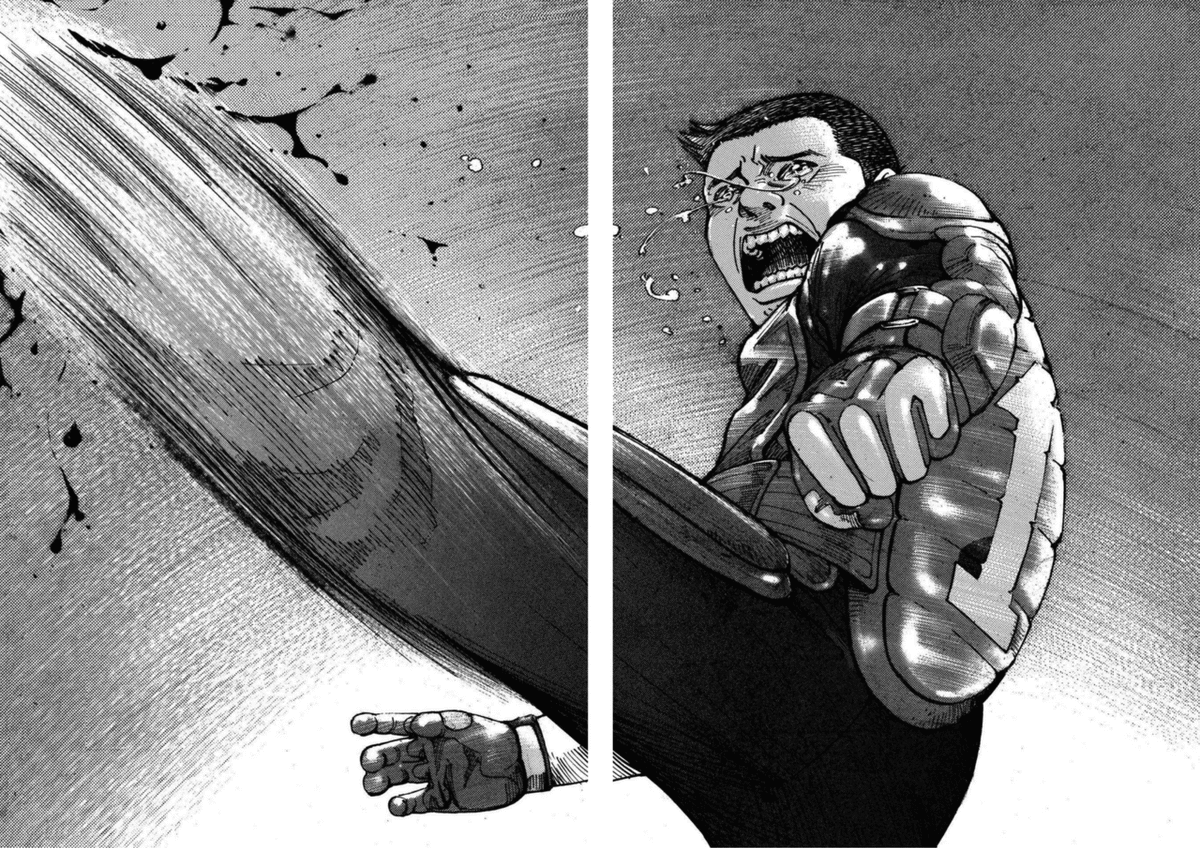

わたしは山本英夫という作家が好きで,どの作品もくり返し読み直しているのだけれど,やはり最高傑作はこの『殺し屋1』であると思う。登場人物たちの奇っ怪な思想,今や失われた”歌舞伎町”という街のアングラ感,小気味良いほどのエログロ,10巻でまとまる簡潔さ…。とくに格闘の描写は優れていて,ストップモーションや見開きによる「溜め」をうまく使って,時間の加速と減速,力の緊張と解放を見事に描いている。おそらく山本英夫作品において「動」と「静」の切り替えの妙が最高潮に達したのはこの頃だろう。次作の『ホムンクルス』は静的な描写が続くし,『HIKARI-MAN』でデジ絵になってからは描線の勢いが損なわれた。

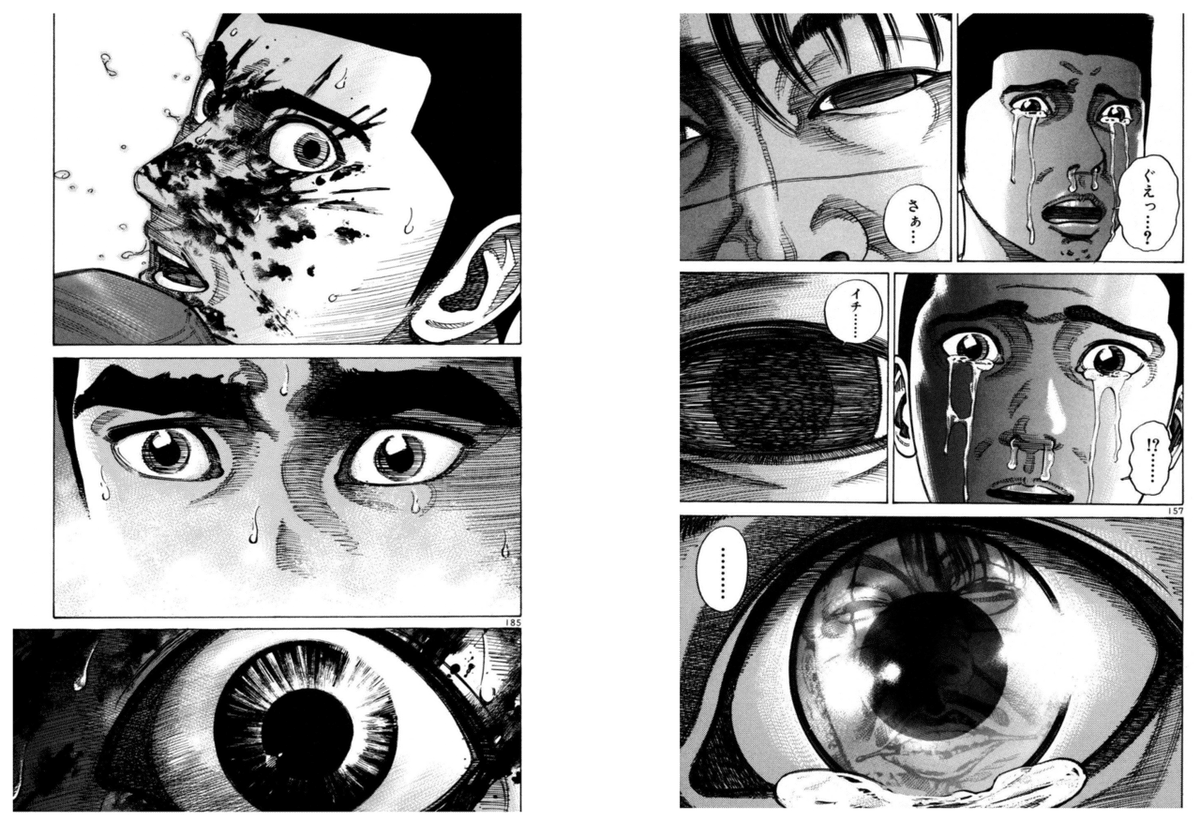

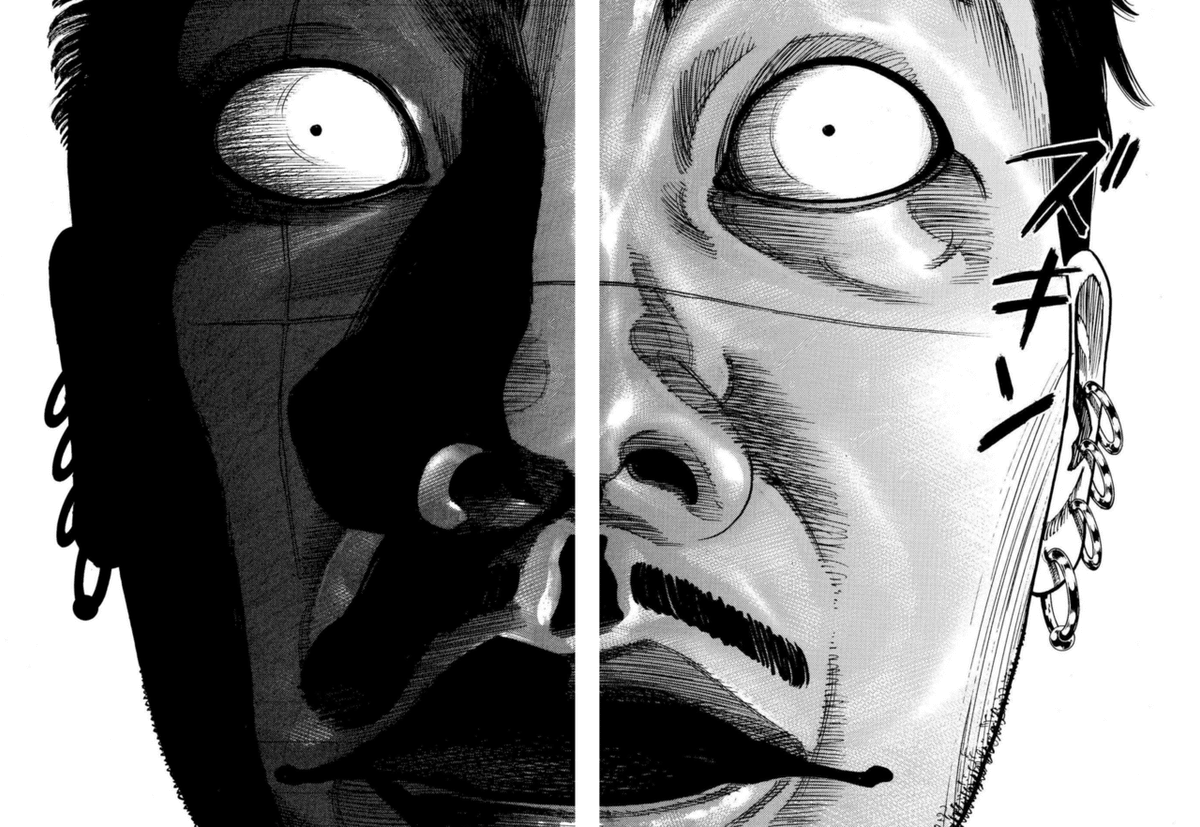

もう一つ重要なのは「目」だ。山本英夫作品における「目」は,一方が他方を見据えるときではなく,双方が見つめ合うときに最も激しく,力強くなる。

(左右とも『殺し屋1』10巻より)

「目」にどんどん接近していく上の手法はとくに作品の終盤で多用され,現在と過去を切り替えるカメラワークの役割を果たすだけでなく,イチにとって──そしておそらくすべての人にとって──他者との接触はつねに「目」のやりとりが根幹である,という事実を示してもいる。山本英夫は『おカマ白書』『新・のぞき屋』の頃から「見る」こととコミュニケーションとの関係を描きつづけてきたが,『殺し屋1』においてその表現力は急激に向上し,『ホムンクルス』へと繋がっていく。

ついでに言うと,本作は多くの漫画に影響を与えているようだ。たとえば『シグルイ』は,切り飛ばされた顔面が壁にへばりつく,乳首を切断したうえで噛みつぶす,双子が同時に絶頂する,などのロクでもない描写にかんして本作と多くの共通点をもつ。それから『チェンソーマン』の「最強の大会」はおそらく二郎・三郎の拷問を参考にしているだろうし,『ゴールデンカムイ』で鶴見が杉元の顔に団子のクシを刺すくだりはどう見ても垣原お得意のそれだ。『喧嘩稼業』の佐川睦夫や石橋強もそうだろうか。もちろん古今東西似たような物語はあるから,『殺し屋1』が特異点的なオリジナルであると言うつもりはないが,影響力のある作品なのは間違いないだろう。

本記事は,山本英夫の作品をいくつか参照しながら,『殺し屋1』をもう一度ていねいに読みなおすことを目的とする。くだらない作者論に見えるかもしれないが,オタクの連ツイだと思ってご容赦願いたい。

なお,本記事はほとんどすべての山本英夫作品についてネタバレを含む。

ラブストーリーとしての『殺し屋1』

『殺し屋1』は「濃厚なラブコメ」と言われるが,これは部分的にはただしい。

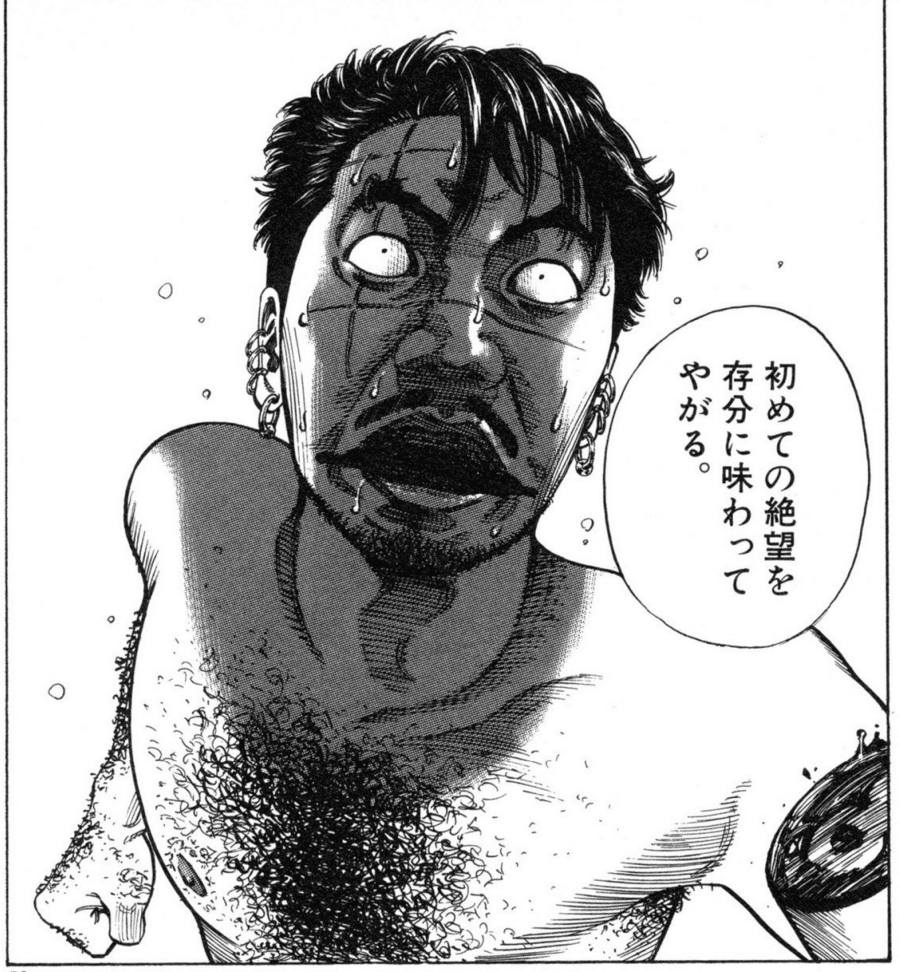

垣原はじぶんのマゾな欲望を満たしてくれる究極のサドを探し求めているが,ヤクザという暴力に満ちた世界ですら運命の相手は見つけられず,誰かにワザと殴らせたり切りつけさせたりして自分を慰めるほかなかった。必死で抵抗して逃げ惑って,それでも敵わずに殺されてしまうという「必然的」な暴力こそが垣原の理想なのだけれど,そんなものを提供してくれる人はどこにもいない。かわいそうに,垣原は人生に絶望していた。「オレの欲望はあまりにも大きすぎる!」

そこに舞い込んでくるのがイチという最強の殺し屋の噂だ。実は彼らは一度偶然に出会っているのだけれど,まだふたりはお互いを知らない。

二人の攻撃─防御の関係はのちに逆転する

(『殺し屋1』4巻より)

イチはいっときスランプに陥るもすぐに乗り越え,究極のサドとして──つまり垣原を絶望から救う存在として──完成する。垣原はイチに会いたくてたまらないという期待と,もし会って期待を裏切られたらどうしようという不安で,胸が潰れそうになる。物語の緊張がピークに達したところで,果たしてふたりは出会い,イチは垣原の期待に見事に答える。付かず離れずでいたふたりの運命は一瞬だけ交差し,また急速に離れていく。垣原は絶頂の中に死に,またイチは時をおかずして殺し屋をやめる。すなわち,殺し屋としてのイチも死ぬ。

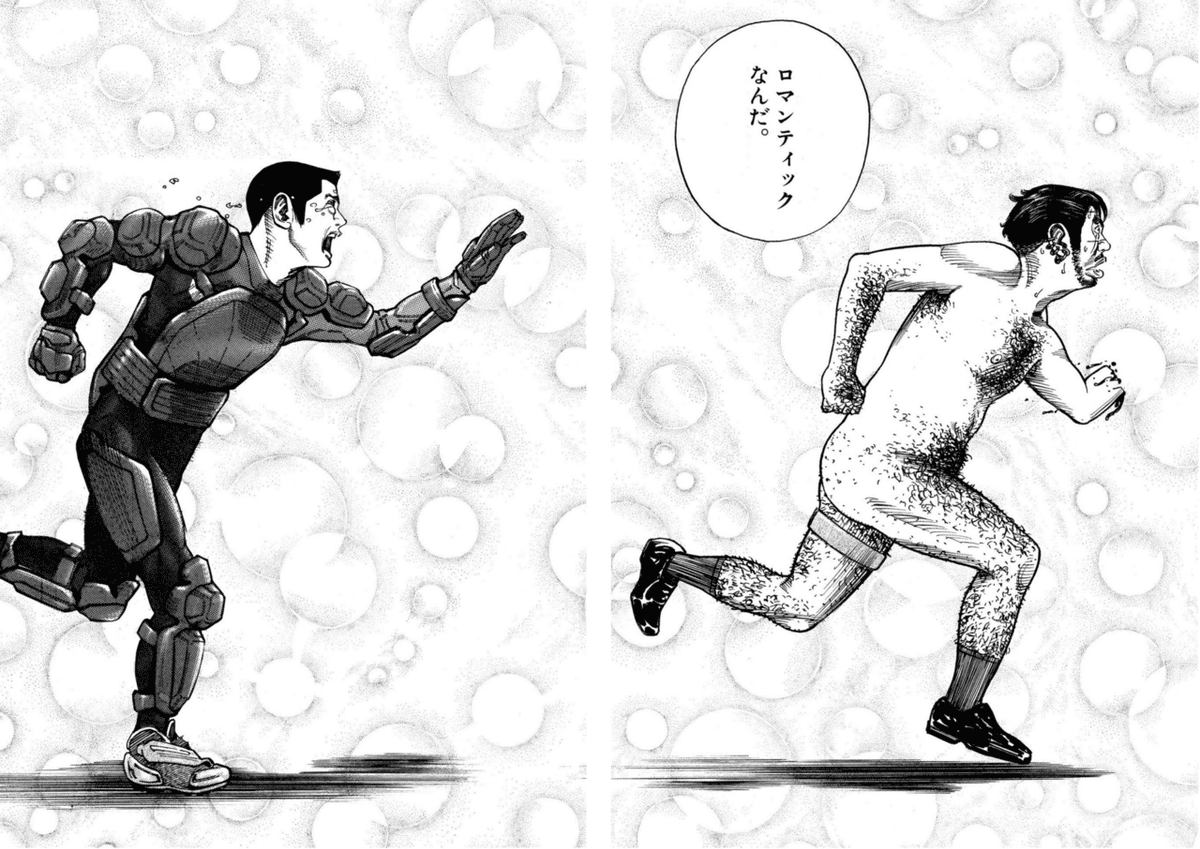

相手を思う気持ちがどんどん高まり,たまに失望したりするけれど,最後には告白して結ばれる。二人の関係は,そうした古典的なラブストーリーの構造を綺麗になぞっている。裏で糸を引くジジイも所詮はお膳立て止まりであって,はじめの出会いはジジイの思惑を超えた運命的なものだったし,ふたりのラブラブ追いかけっこまで想定できたわけもない。

(『殺し屋1』10巻より)

悲しいことに愛情とは腐敗するもので,結ばれる瞬間が物語のピークとなりがちだ。結婚生活という人生の墓場をおもしろく描くのは難しいから,「幸せに暮らしましたとさ,めでたしめでたし」で話を終わらせるか,もしくはロミジュリよろしく二人とも死んでもらうか,どちらかを選ぶと楽である。『殺し屋1』は後者にあたり,垣原も,殺し屋としてのイチも,死んで消滅する。決着すらもラブストーリーじみているわけだ。

しかし,垣原にとってイチは無二の存在だけれど,残念ながら逆は成り立たない。イチが垣原を殺したときの興奮は射精へとつながらず,カレンちゃんをより気持ちよく殺すためにとっておかれてしまう。したがって,殺し屋1がラブストーリーなのはあくまで垣原視点で見たときの話であって,イチからすると垣原は数多ある「おかず」のひとつに過ぎない。要は処女がヤリチン相手に激しく片思いしたあげく腹上死するようなもので,いわゆるラブ・ロマンスの構造からはさすがに外れるだろう。ふたりの関係については後ほどもう一度言及する。

せっかくなので,きちんと「告白」のシーンを確認してみよう。以下の二枚の見開きを見てほしい。

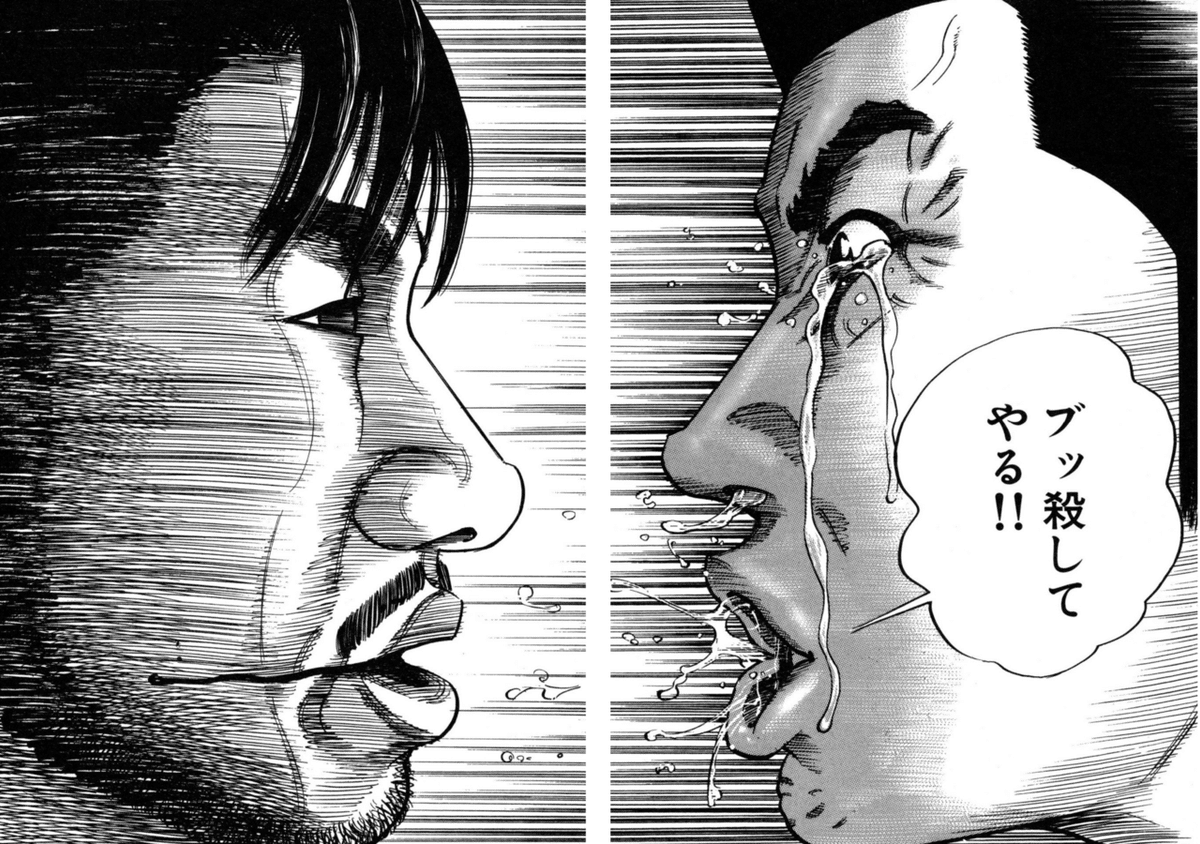

(『殺し屋1』10巻より)

ここで重要なのは,「ブッ殺してやる!!」という告白の前後で,垣原の瞳の大きさが変わっている点だ。格闘中の垣原は瞳孔が拡大し,トロンとした顔つきになる。「恋に落ちた相手を取り込もうと」しているわけだが,これは垣原の信条とする「必然性」とは相反する。もがいてもがいて,死力の限りを尽くして抵抗して,それでも殺されてしまうというのが「必然性」であるから,自ら進んで攻撃を受けようとする垣原の振る舞いは明らかにおかしく,自慰に等しい。垣原はあろうことか,初夜の寝床でひとり手淫を始めてしまったわけだ。

そういえば板垣版『餓狼伝』の名キャラ・泣き虫サクラも,「ヤラセてあげた攻撃で泣けるワケがない」ことをわかっていながら,一度はグレート巽に自由な攻撃を許してしまうのだった。「わたしに与えてはいけない」「すべてを奪い去るのです,奪って絶望させるのですッッ」という語りも垣原のそれと見事に符合する。一方でサクラはイチのような幼児性からくるサディズムも備えており,『殺し屋1』のエッセンスを丸々押し込めたようなキャラクターであると言えよう。

(板垣恵介『餓狼伝』 巻は失念)

サクラが敗北によって絶望と涙を取り戻したように,垣原はイチという純度100%のサディズムを前にして,痛みと絶望を同時に取り戻す。もはや「ヤラセてあげ」る余裕など消し飛び,性欲も快楽も介在しない純粋な絶望にのみこまれた垣原の瞳孔は元通り収縮する。あとはおなじみのラブラブ追いかけっこだ。

垣原にはもともと希望などなく,「オレを絶望させてくれるヤツなんて,いやしねェ」という絶望だけがあった。それがイチと出会ったことで,「何度も死にたい」,つまりイチに何度も殺されてしまいたいという希望が芽生えた。この男なら俺を最高のかたちで殺してくれる,この絶望を何回も味わいたい──しかし悲しいかな,人間が死ねるのは一回限りだ。この一度死んだら「終わり」という絶望,わたしたち普通の人間が死へ抱くのとまったく同じ絶望が,垣原に痛みを思い出させるのである。

けれども,垣原の最期が転落死というのはなかなかラッキーだ。全身でアスファルトに口づけするまでの数秒間,彼は0秒間隔で何度も絶頂していたに違いないから。

まなざしの方向性

ここでガラリと話を変えよう。一旦『殺し屋1』からはなれて,山本英夫がどんな問題意識をもって作品を描いてきたのか概観し,その後でもう一度『殺し屋1』へ戻っていくことにする。

元禄期の浮世絵には、しばしば相愛の男女の容貌が、おどろくべき相似でえがかれている。希臘彫刻の美の普遍的な理想も男女の相似へ近づく。そこには愛の一つの秘儀がありはしないだろうか? 愛の奥処には、寸分たがわず相手に似たいという不可能な熱望が流れていはしないだろうか?

──三島由紀夫『仮面の告白』

三島もこう語るとおり,似ている人間に惹かれてしまうことがある。他人の中に自分を見て,安心したり,好意を抱いたりすることがある。社会心理学ではsimilarity-attraction(類似性の対人魅力)などと呼ぶらしい。程度の大小こそあれ,誰しも似たような経験があるのではないだろうか。趣味や考え方が近いと嬉しいし,落ち着くし,仲よくなれる気がする。

似た相手に惹かれること。仲良くなること。好きになること。でも,これって愛なんだろうか? 自己愛を,ナルシシズムを,それとわからないように他者を通して確認しているだけなんじゃないのか?

自己愛と他者理解の境界──山本英夫の初期作『おカマ白書』は,まさにこの境界をえぐり出す物語だ。女装姿の自分にホれてしまった主人公・岡間進也は(ひどいネーミングだ),キャサリンという源氏名を使ってオカマバーで働きはじめる。キャサリンに,すなわち自分自身に理想の女性像を見てしまう進也だが,ある日お店に現れた自分とそっくりな女の子・ミキに一目惚れし,果敢にアプローチをかける。

上:ミキ,下:進也=キャサリン

(『おカマ白書』1巻より)

ミキもすぐキャサリンに心を許し,家にあっさりと招くまでになるものの,それはオカマであるキャサリンが自分を恋愛対象として見ているはずがないという──すなわちトランスヴェスタイト(異性装)とゲイセクシュアルを同一視するという──誤った思い込みによるものだ。進也は,いつ自分が「男」であることを打ち明けるのか,どうすればキャサリンではなく進也としてミキを愛していると伝えられるのか,悩む。といってぜんぜん堅苦しい作品ではなく,物語の大半はシモネタを中心にした微エロコメディが占める。バカバカしいお話だ。

しかし,ストーリーのお気楽さとは裏腹に,『おカマ白書』の結末はかなりすさまじい。なんやかんやで進也は進也としてミキとくっつき,ふたりは幸せに包まれて初夜を迎える──はずだったのだが,ミキをその腕に抱いたとき,進也はある事実に気がついてしまう。進也はミキを愛していなかった。進也はミキに惚れていたのではなく,やっぱり本当はキャサリンに惚れていたのだ。進也は,女装した自分への愛という倒錯した欲望から目をそむけるため,ミキという他者にキャサリンを投影していただけだった。山本英夫はこれを,「行為の最中に相手が自分の顔になる」というショッキングな描き方で示す。

(『おカマ白書』5巻より)

そしてこの描写は,先走って言うと『ホムンクルス』でまったく同じように反復される。いちど『おカマ白書』で自己愛と他者愛の問いを投げかけた山本英夫は,あいだに『新・のぞき屋』と『殺し屋1』の連載をはさみ,両者の主題を引き継ぎつつ『ホムンクルス』で再びおなじ問いに戻っていくのだ。このあたりの詳細は長くなるので別稿に譲りたい。

先走ってホムンクルスの話をしてしまったが,このような愛情の方向性をめぐる問いはすべての山本英夫作品に共通するものだ。

『おカマ白書』の次に書かれた『新・のぞき屋』の主人公・見(ケン)は,他人を「のぞく」ことに全てを懸けている。盗聴,尾行,ピッキング,とにかくのぞくためなら何でもする。そうして他人の生活を丸裸にしたがるくせに,自分のことはほとんど語らず,「のぞき屋」の仲間たちにもなかなか本心を見せない。「のぞく」という言葉が象徴するように,見が他人と築く関係はつねに一方通行だ。

レイカに怒られてたじろぐ見

(『新・のぞき屋』11巻より)

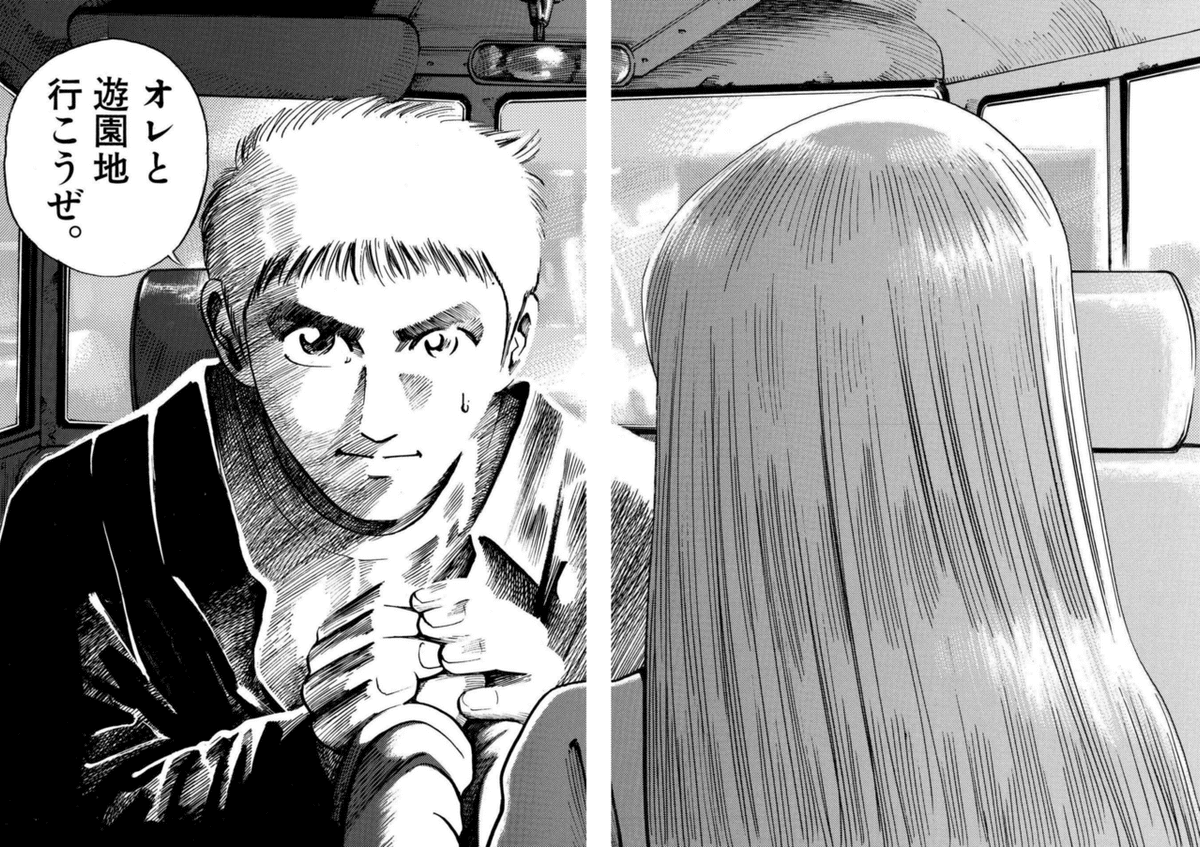

しかし,『おカマ白書』のハジケ具合とは対照的に,『新・のぞき屋』はかなり穏当な結末をむかえる。すなわち,自分を他者の前に晒すことを恐れつづけていた見が,はじめて「のぞき穴」を超えてレイカと向き合った時点で作品が完結する。見がレイカを,あるいはレイカが見をのぞくという一方通行な関係をくり返していた二人だが,見がレイカの手をとって「オレと遊園地行こうぜ」という小学生レベルの告白をするとき,はじめて二人の視線は交差し,互いをとらえるのだ。この終わり方を尻切れトンボのようにとらえる人をときおり見かけるが,見が「のぞき穴」を超えた時点で作品のもっとも重要なテーマは完結しているのだから,あれ以上なにを書いても蛇足にしかならない。

(『新・のぞき屋』11巻より)

さて,愛情の方向性という言葉を上でもちいたが,これをまなざしの方向性と言い換えよう。というのも,山本英夫が描く自己─他者の関係は,すべて「見る」という行為からスタートするからだ。『おカマ白書』も『新・のぞき屋』も『ホムンクルス』も,もちろん『殺し屋1』も,すべてどのように他者を「見る」かが作品の根幹を成している。ただし単に「見る」というと視覚に限定されるようで具合が悪いし,なによりカッコ悪い。したがって,「見る」をもう少し抽象的なかたちであらわす単語として「まなざし」をもちいることにする。たとえば進也はミキを「見」ているが,「まなざし」ているのは進也自身,もしくはキャサリンである。とはいえ軽いノリで使うので多少の矛盾は許してほしい。

殺し屋1におけるまなざし

前述のとおり,イチと垣原の関係は部分的にラブ・ロマンスとみなせる。戦うさだめにある二人の男。はじめの出会いは偶然に,しかし次に相まみえるときは必然に。そして三度目の邂逅は起こりえない。ひとたびお互いを知ってしまえば,運命がほんの一瞬交差した瞬間,どちらかの死が確定してしまうのだから。わたしはこういう関係が好きでたまらない。

しかしこれは一般的な「男の絆」とは──すなわち『ジョジョ』におけるジョナサンとディオ,『シグルイ』における藤木と伊良子,『デビルマン』における不動明と飛鳥了のような「絆」とは──まったく性質が異なる。いわゆるライバル関係が性愛めいた様相を呈するのは,愛情,憎悪,嫉妬,怒り,あらゆる感情がないまぜになって相手へと向かい,次第に誇りへと転化するからだ。しかし,イチと垣原は互いを見ていない。彼らのまなざしは互いを通り越し,それぞれまったく別のなにかへと注がれている。

イチは垣原を見ていない。というより,殺戮モードのイチは誰のことも見ていない。ひとたびスイッチが入ってしまうと,イチは自分のいじめ体験と──半分くらいはジジイに植え付けられた偽の記憶だが──眼の前の状況とを完全に重ね合わせてしまい,好き勝手に暴力を振るう。このときイチは一種のトランス状態にあり,記憶も不確かになる。

垣原もイチを見ていない。これは反論したくなるかもしれない。あんなにイチを待ちわびていたじゃないか,あれは王子様を待つヒロインそのものだろ,と。しかしこれは半分誤っており,垣原が愛しているのは実のところイチではなく,イチの与える絶望なのだ。「メンヘラがエロいのは人ではなく宇宙とセックスしているからだ」などという言葉があるが,垣原の場合は絶望とセックスをしている。イチはあくまで絶望を与える装置であって,垣原のまなざしはイチよりずっと奥に広がる,あるいは翻って垣原自身の中に広がる,深い絶望へと向けられている。

背景を真っ白にして,垣原から余裕が消えたことを表現している

(『殺し屋1』10巻より)

『おカマ白書』の進也や『ホムンクルス』の名越のまなざしは,他者を媒介して自分自身へと向かっていた。『新・のぞき屋』では「のぞき」という一方通行的な概念によって,逆説的に双方向的なまなざしの称揚が描かれた。『殺し屋1』における二人のまなざしは完全にすれ違い,決して交わることはない。そしてその一方通行性にこそ彼らの喜びがある。

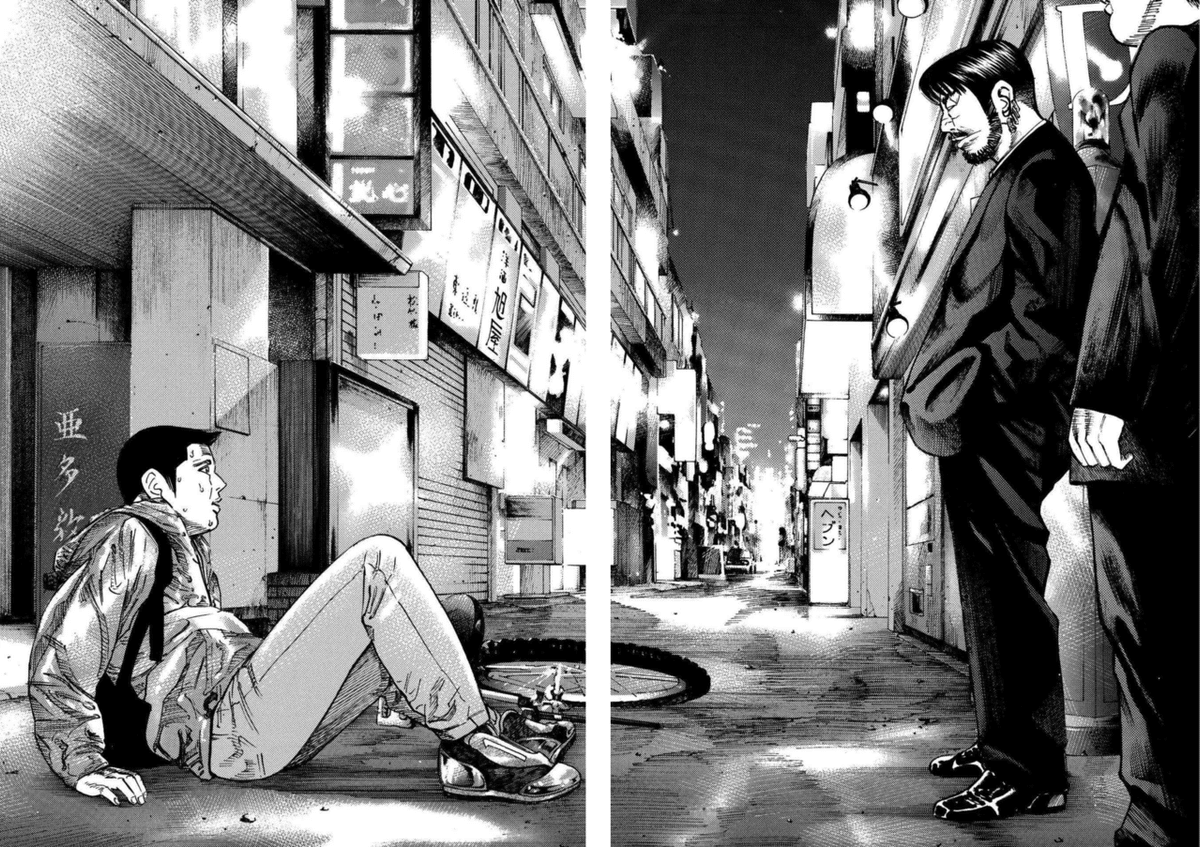

ジジイの解釈

まなざしという観点を導入すると,ジジイの位置づけもクリアになってくる。ジジイは基本的に傍観者であって,その意味で『新・のぞき屋』の見に近い。ジジイはただ「のぞく」だけ,一方的に他者へまなざしを向けるだけの存在であり,他者からまなざしを受けることはない。しばしばのぞく対象に干渉し,自分好みのおもしろいストーリーを作り上げる点では「のぞき屋」の面々と大きく異なるものの,物語のなかにジジイ自身を登場させることは決してない。

例外的に「豚だから」とジジイに排除される高山

(『殺し屋1』7巻より)

かわいいコンビニ店員を見かけて思わず店に入ってしまう若者に対し「オレとおんなじことやってやがる」「興味ってのは素通りすることができねェもんなんだよな…」とジジイが語るシーンがあるが,ここで決定的に重要なのは「素通りできない」ことよりむしろ「見に行くだけで声はかけない」ことである。この若者がもし店員に「きみ今日何時まで?」などと聞いてしまったら,それはもうジジイとはまったく異なる人種になってしまう。

(『殺し屋1』9巻より)

ジジイは主要人物でありながら名前が与えられておらず,また整形とステロイドによって本来の顔も肉体も失っている。ジジイのアイデンティティは完全に透明化されており,作中の誰一人,ひょっとするとジジイ自身すらも,ジジイの「仮面」の裏側を知らないのである。歌舞伎町で情報を繰りつつ生き延び,一方で自らの姿は徹底的に不可視化する,ジジイはまさに新宿という街の「のぞき屋」なのだ。

垣原が「土俵の上に上がってくんのをビビッている老いぼれジジィ」「オレとイチのからみをAV観るみてェに眺めてな」と煽ったとき,ジジイは後者の発言を「AVってそりゃねーだろ…」と否定したが,自分が「ビビッて」いることは否定しなかった。「外野は黙って見てりゃいい」と言われた際も同様であり,答えをはぐらかしてはいるが,ジジイは自分がのぞき屋にすぎないことを自覚している。

(『殺し屋1』9巻より)

ジジイは初めから傍観者であると自覚している点で進也や名越とは異なり,また見とはちがって傍観者であることを積極的に引き受けている──ように思えるかもしれないが,後者はやや早とちりだ。そう,すべてが終わったあとのエピローグで,ジジイは傍観者にあるまじき行為をはたらいているのである。あろうことかジジイは「東京ハローひまわりテレフォン」に電話をかけ,イチだの殺人マシーンだの新宿廃墟化だの,みんな電話口のお姉さんに話してしまっている。

(『殺し屋1』10巻より)

なんのことはない,結局ジジイも自らの透明化されたアイデンティティに耐えきれず,自分へのまなざしを求めているわけだ。山本英夫は一方的に「のぞく」だけのキャラを許さない。ジジイも例外ではなかったし,それも傍観者ぶりを反省する機会すら剥奪されているのだから,山本英夫の全作品を通じてとりわけ哀れな登場人物と言えるかもしれない。ジジイの射精シーンが存在しないのも納得である。のぞくだけでは気持ちよい射精ができない。ジジイがいつまでも欲求不満にうずもれているのは,傍観者にはつまらぬ手淫しか許されていないからだ。

二郎・三郎の解釈

『おカマ白書』やのちの『ホムンクルス』『HIKARI-MAN』に見られる「同じ顔」というモチーフは,『殺し屋1』では二郎・三郎が引き受ける。しかし彼らは進也や名越とはちがって,お互い常に強いライバル意識を抱きあっているし,殺したいとさえ思っている。二郎三郎ときて一郎がいないのは,喧嘩の末にマジで殺してしまったからだ。垣原は彼らが殺し合うのを「本能」とまで言い切る。

(『殺し屋1』6巻より)

人間関係とは通常,差異の中に共通項を見出していく営みだ。自分とはまったく異なる存在,すなわち差異の塊である他者の中に,ひとつずつ自分と共通する要素を探していく。重なる部分が多いと嬉しいし,落ち着く。しかし,二郎と三郎にとって互いは単なる他者ではなく,むしろ共通する要素の塊,ほとんど自分なのだ。相手へのまなざしは同時にかならず自分へと注がれてしまう。相手を「のぞく」とき必ず「のぞき」返されてしまう。

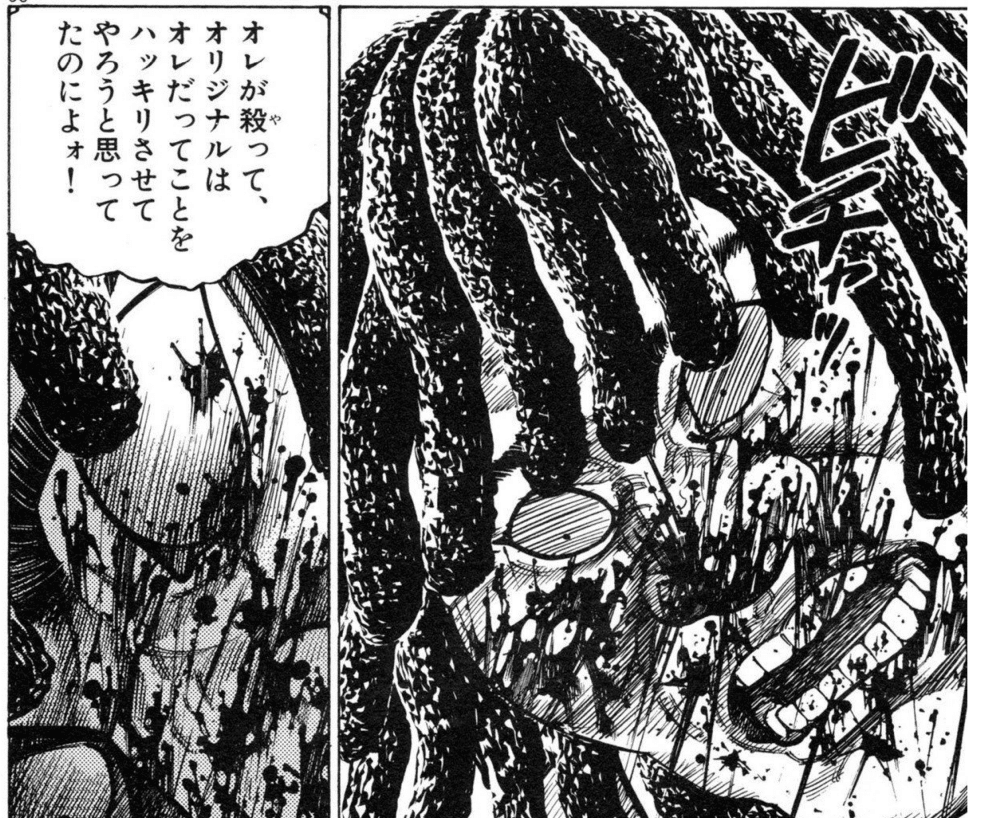

社会学者の宮台真司は性愛ないしコミュニケーション一般における志向性をコントロール系(=フェチ系)とフュージョン系(=ダイヴ系)に大別し,彼我の境界が崩壊して感覚がとろけあう後者を重視せよとしょっちゅう語っている。氏の主張の妥当性には深入りしないが,しかし彼我の越境が神秘的体験たりえるのは,あくまで平時は両者が切り離されているからだ。二郎・三郎のように互いが常時接続されている場合,彼らが希求するのは互いの統一ではなくむしろ分離である。だからこそ彼らは互いの差異を競争というかたちで確認したがるし,「オリジナル」は誰なのかという問いを常に掲げている。

(『殺し屋1』8巻より)

『HIKARI-MAN』にやはり登場する双子キャラ・健康兄弟に対してシロチが投げかけた「同じ顔,同じ反応,同じのび方って…じゃあ,一人でいいじゃん」という何気ない一言は,二郎・三郎への宣戦布告となりえる。一人でいたいのに一人でいられない,そこに彼らの苛立ちがあるのだから。

(『HIKARI-MAN』2巻より)

一方で,これは進也や名越への強烈な皮肉でもある。共通項だけ探して満足するなら初めから水面に映る影でも眺めていればいい。翻って言えば,正しいコミュニケーションとは,他者と自分の共通項を探し,そのうえでなお差異へと目を向けること──『HIKARI-MAN』における双子の扱いはかなり簡素だが,シロチの短いセリフには山本英夫の全作品に通じるテーマが流れている。

愛の最小単位

すこし話を戻そう。『殺し屋1』が面白いのは,主人公ふたりのまなざしが決して交わらないこと,すなわちまなざしの完全な断絶こそがむしろ彼らの究極の理想である,という点だ。なぜか? 人は他人を完璧に理解するなどできはしないが,他人との心理的なつながりを完璧に遮断することもまた,同じくらい困難だからだ。人は「愛」を捨てきれない。

殺したいほど憎い人間が目の前にいるとしよう。あなたはどこまで残虐になれるだろうか? 顔を殴る。肌を斬りつける。歯をペンチで引き抜く。爪を剥がしてから指先の肉をハサミでぷちんと切る。眼球に針をプツと刺したとき,視界はどんなふうになるだろう? 相手が男ならぜひとも睾丸に釘を打ってほしい。飽きたらナタかチェーンソーを取り出して,足元から少しずつ輪切りのソルベにしていこう。あなたはどこまで残虐になれるだろうか?

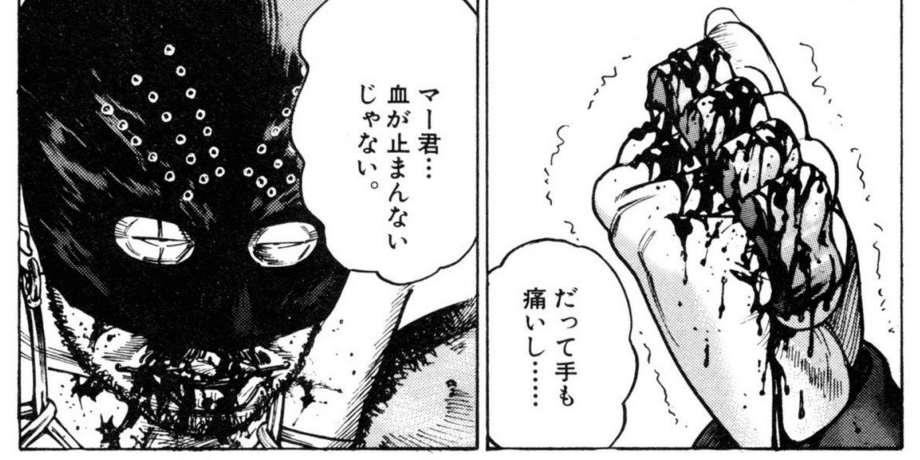

あなたが狂人でない限り,どこかで歯止めがかかる。これ以上はやりすぎだよ,と。そのとき,あなたは少なからず相手の痛みを自分に投影している。相手の痛みを思いやっている。これが人間の捨てきれない「愛」,そして垣原が忌み嫌う「愛」だ。

カレンちゃんは「自分の手が痛い」ことと「垣原の血が止まらない」ことを当然のように並列している

(『殺し屋1』4巻より)

山本英夫は際限のない暴力なるものを安易に描くことはせず,あくまでも通常おこなわれる暴力には限界があると仮定する。この暴力の極限,残虐の限りを尽くした果てに,人間を踏みとどまらせる最後の砦としてあらわれるもの。それは日常語としての愛とまったく異なるというより,もっとも根源的かつ不可避になされる極小の愛のかたち,愛の最小単位とでも呼ぶべきものである。

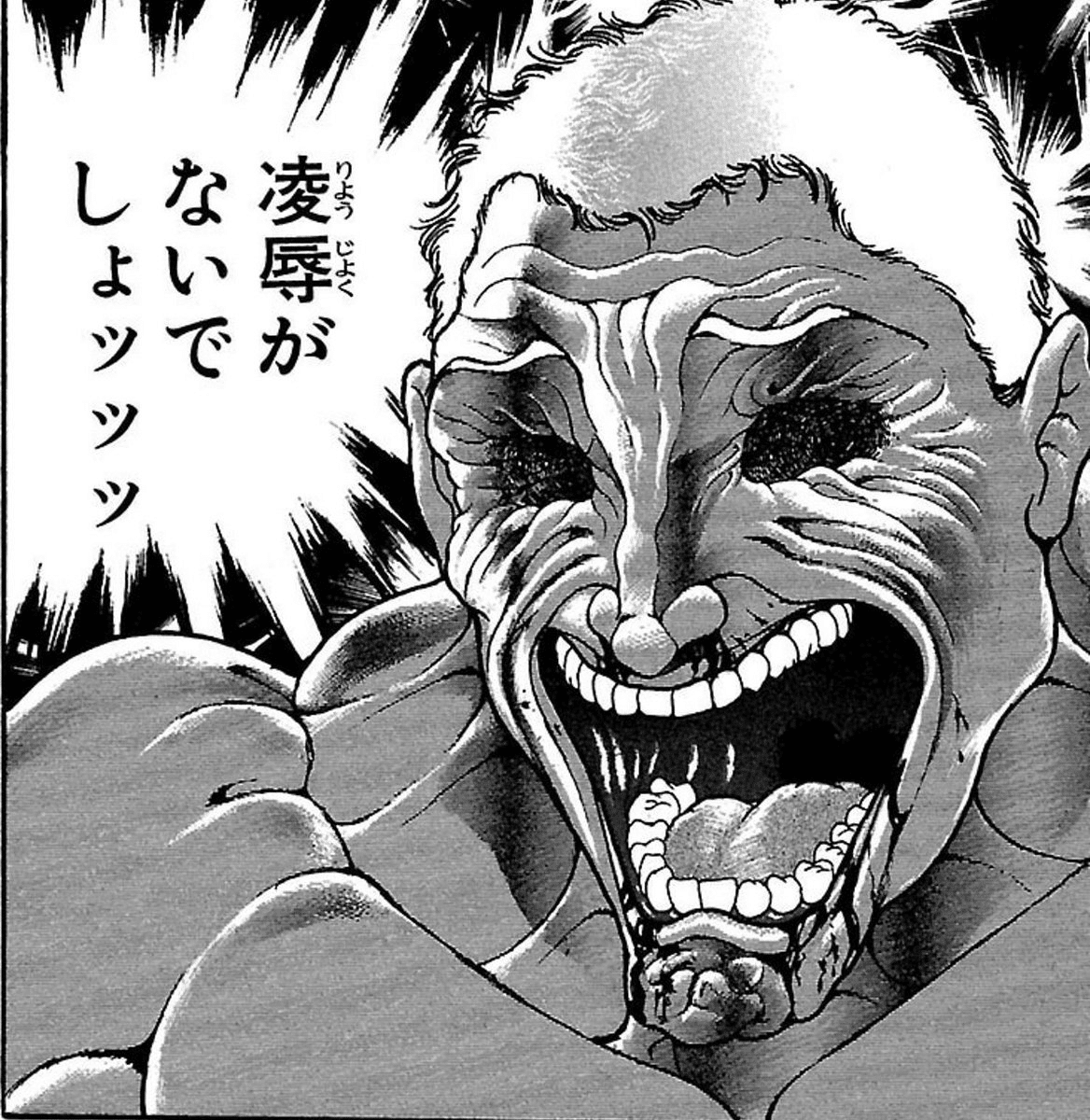

相手が存在するからこそ発生する感情,すなわち,愛。垣原が求めるのは混じりけの一切ない純然たる絶望であるから,たとえほんの僅かでも暴力のブレーキペダルを踏ませるような要素は許せない。

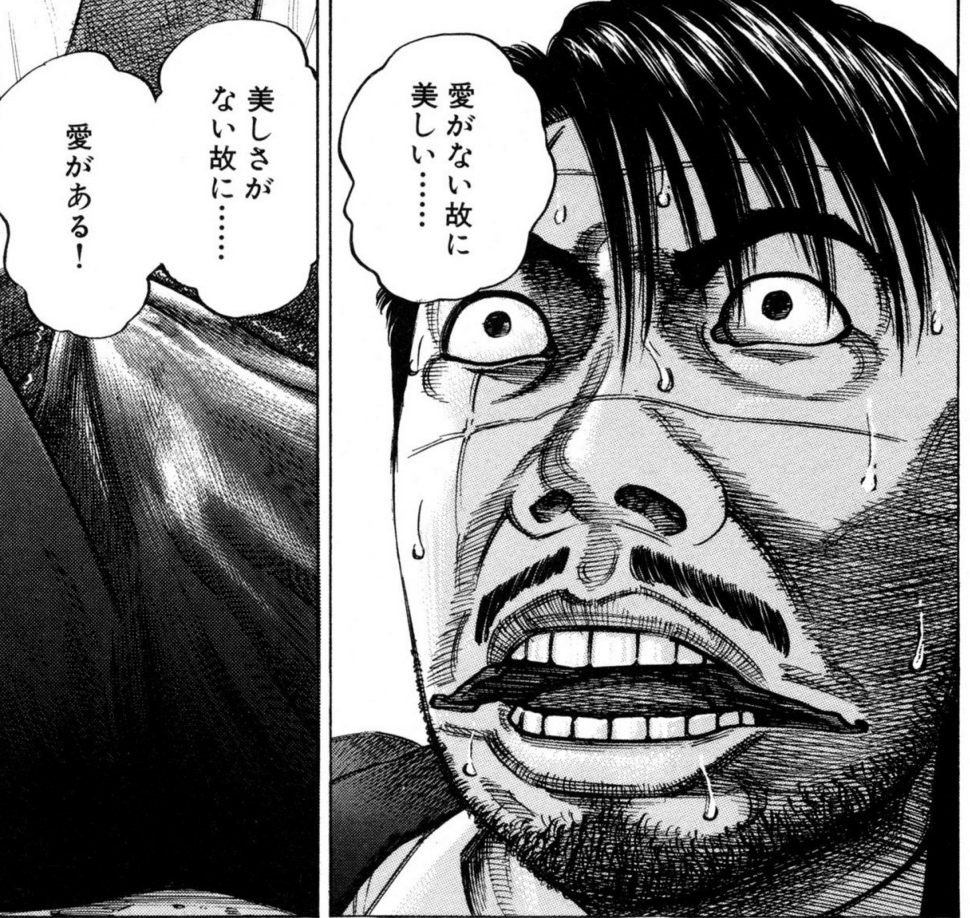

(『殺し屋1』9巻より)

このセリフは垣原の思想をきわめて簡潔に表している。愛というブレーキのないイチの暴力は垣原の眼に美しく映り,また美しさのカケラもないイチによる汚い殺戮は,やはり垣原の眼に愛情として映るのだ。

もっとも,イチのような狂人でなくとも,「愛」のリミッターが思い切りゆるむ瞬間もある。

(『殺し屋1』4巻より)

カレンちゃんがこんな風にウキウキで人の太ももに針を指すこともあるし,世の中にはカッとなって殺人にいたる人も大勢いる。しかし,「我に返る」「魔が差す」という言葉が示すとおり,それらはいわば平時からの逸脱,不安定かつ刹那的な衝動にすぎない。だから垣原は相手の攻撃をすすんで受け,かつ血まみれの顔を見せつけることで,相手に問いかけるのだ──お前は俺を絶望させるに足る人間なのか? 本当は愛を捨てきれていないんじゃないか?

垣原がまるで鏡のように相手と同じ攻撃を反復するのは,相手にみずからの暴力を自覚させ,愛から目を背ける相手の欺瞞を暴くのに一役買っている。進也や名越が恋人の中に自分を見ていたのとは対照的に,垣原はむしろ自分を恋人の鏡へと変えることで,相手からのまなざしをはね返すのである。

彼我の越境

『殺し屋1』は愛の最小単位を描いた作品である,と上で述べた。なるほど残虐さには限界があるかもしれない。けれども,垣原はなぜ愛の存在をこれほど自明視できるのだろうか? 愛を成立させる条件にはどんなものがあるのだろう?

山本英夫は元々,視覚や言葉による情報よりも,もっと肉体に根ざした感覚を重視している。たとえば『新・のぞき屋』の見は左眼球がなく,ふだんは義眼をはめている。

(『新・のぞき屋』4巻より)

見はなにも見えないはずの左目で相手を見据えると,「心の中まで見えるんだぜ」「見えないからこそ見えるもんがある」とのたまう。視覚を失うことでかえって真実にたどり着ける,それは『オイディプス王』から『リア王』,『ジョジョ』に至るまであらゆる物語で反復されてきたテーゼである。

『新・のぞき屋』最終巻のこれも見てほしい。

(『新・のぞき屋』11巻より)

推しのアイドル・奈美がプロデューサーに買われそうな状況下,奈美ガチ恋オタク・山崎は,純潔アイドルの奈美ちゃんが枕営業などするはずがないと心底信じている。プロデューサーの待つ店へ実際にやってくる奈美の姿を見ても,山崎は現実を受け入れられない。そう,視覚による情報は,目をそらすことで簡単に遮断できてしまうのだ。

(『新・のぞき屋』11巻より)

しかし奈美が彼の後ろを通り過ぎたとき,揺れる空気が山崎のかつらをそよがせ,そしておそらくはアイドルらしい若葉のような甘い香りが山崎の鼻腔をくすぐる。紛れもない現実だ。これ以降も一貫して山崎は奈美の方へ視線をやらないが,それはもはや視覚情報がなくとも山崎が現実を了解しているからである。

既述のとおり,『殺し屋1』で焦点が当てられるのは「痛み」だ。垣原がしきりに「人に痛みを与える時に決して相手の痛みを思いやるな」と語るのは,ふつうは無理だからである。

ここで注意したいのは,「痛み」に基づく共感というテーマは,進也や名越,二郎・三郎で提示された彼我の境界を問う営みの延長線上にある点だ。したがって『殺し屋1』には彼我の境界の両極がある。一方では二郎・三郎のように,相異なるはずの彼我がつねに接続されてしまう極端な事例が描かれる。他方では,まったく相異なる他者との間にも,彼我の越境が「痛み」の投影というかたちで不可避に生じることが示される。

当然だが,水槽の脳のような思考実験を無視すれば,ふつう痛みは肉体と強く結びつく。「どこだかまったくわからないけど,身体のどこかが痛いなあ」と感じることがあるだろうか? 精度はさておき多くの痛みは肉体のどこかを指示しているし,また幻肢痛に代表されるように,むしろ痛みによって肉体が拡張されることもある。

肉体と痛みを考えるうえで,垣原が「機械化」について語るシーンは示唆的だ。

元ネタの論文は ”Device for Perfusing an Animal Head" でググると出てくる

(『殺し屋1』7巻より)

垣原はつづけて「イチがこれほどのバケモンだってのを夢見てたのによォ」とボヤく。もちろん外見もバケモンなのだが,ここでは垣原がイチに求める要素である共感力の喪失が,肉体の喪失と等価に扱われているのが重要だ。肉体は彼我を隔てるもっとも象徴的な壁である一方,「痛み」を通じたコミュニケーションに必須の鍵でもある,と言える。

付け加えて言えば,『ホムンクルス』は彼我の越境をより明確な視覚イメージをもちいて描写した作品であるし,『HIKARI-MAN』においてシロチと紫苑の文字どおり肉体を超えたフュージョンが──それ自体なんの性的快楽ももたらさないにも関わらず──セックスにも似た至高の営みとして捉えられたのは,ここまでの議論を踏まえれば当然と言えよう。

紫苑の肉体に電気化したシロチが流れ込んでいる

(『HIKARI-MAN』6巻より)

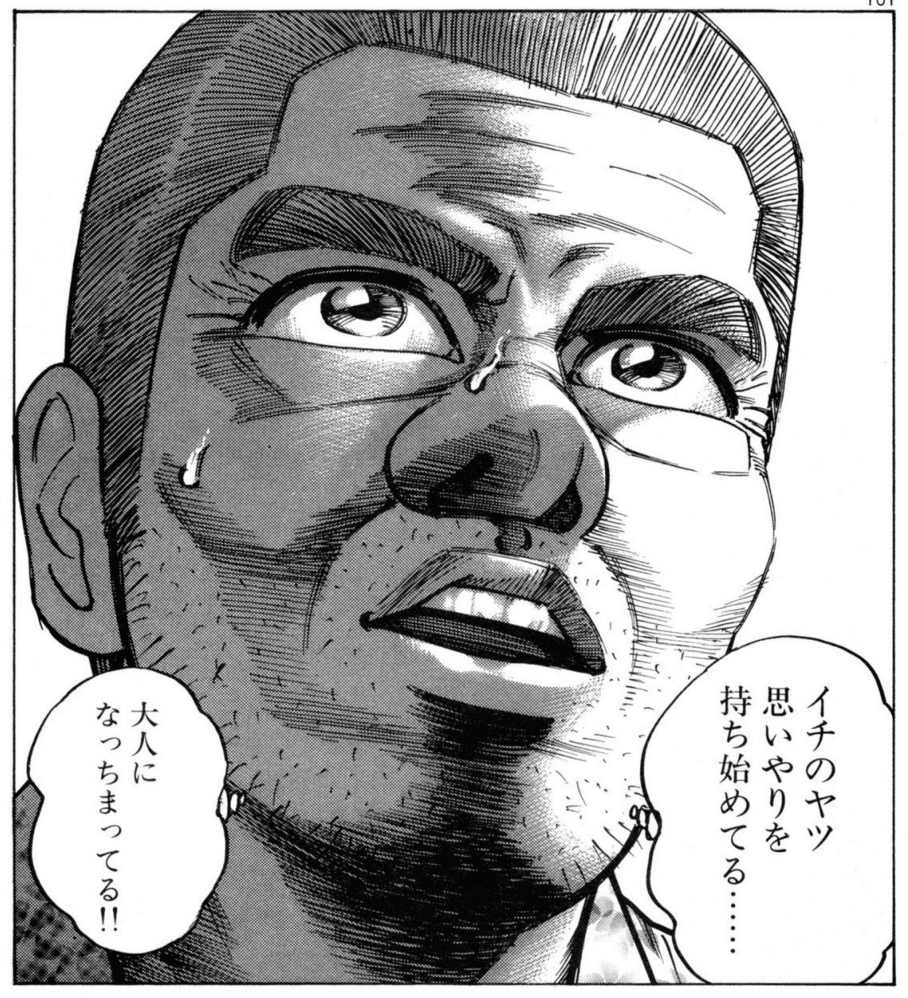

肉体に根ざした感覚を重視してきた山本英夫は『殺し屋1』で「痛み」にたどり着き,コミュニケーションの最小単位に据えた。そして同時に,その最小単位すら破壊する存在としてイチを作った。不可避だの最小単位だの述べてきたが,共感とは所詮,後天的に身につく要素でしかない。

(『殺し屋1』5巻より)

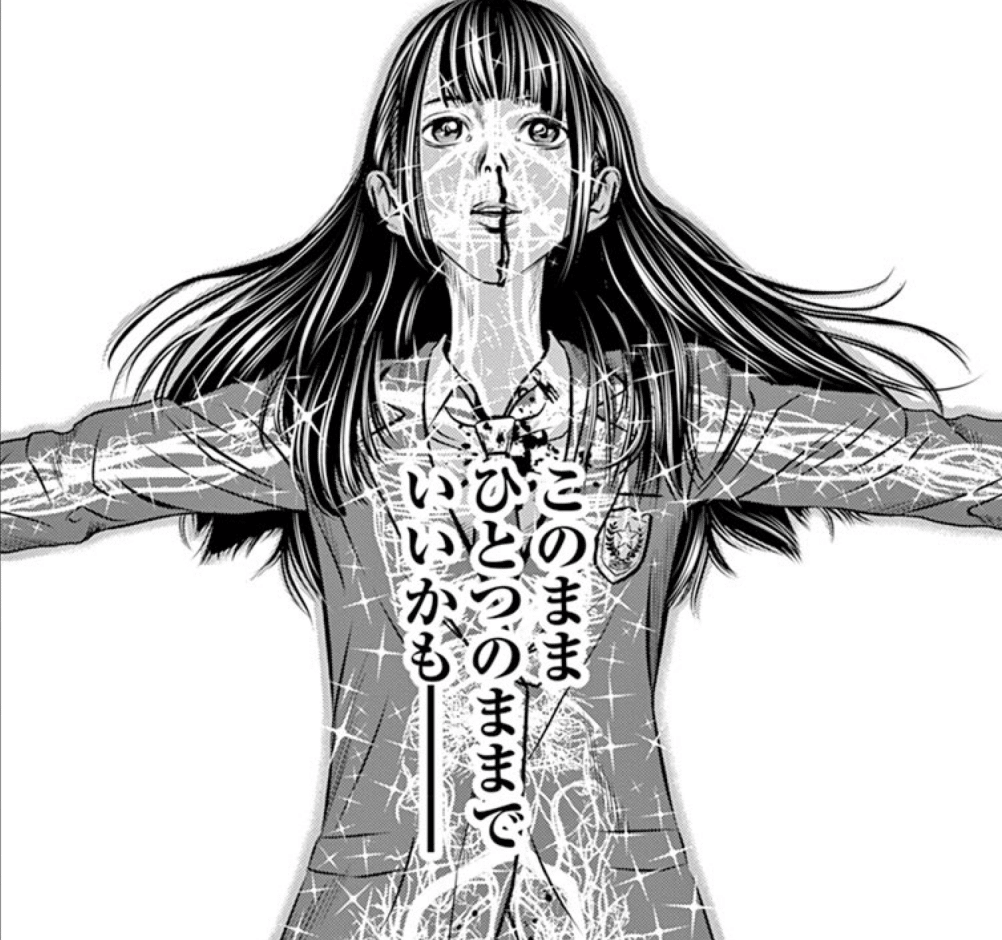

しかし,イチでさえ一時は成長の萌芽をみせ,かつ最終的には大人になってしまった。わたしたちが社会的動物である以上,共感力がゼロのまま生きていくのは困難だし,また一度手に入れたら捨てるのはもはや不可能だ。

共感力の存在,それは本作の読者ならよくおわかりだろう。乳首を切断されたり,男性器が両断されたり,熱した油を頭にかけられたり…思わず辟易する描写の連続。あなたが「いてて」と感じ,本を閉じたくなったとすれば,あなたは既に『殺し屋1』の主題を感じ取っている。いやそれどころか,一歩進めてさえいる。「痛み」に基づく共感が,なんら実在の肉体をもたないキャラクターと,他ならぬあなたとの間で成立しているのだから。

おわりに

『殺し屋1』は,大人になれなかった大人たちの物語だ。イチの残虐さは幼児性からきているし,二郎・三郎はしきりに互いを「ガキ」という。ラブラブ追いかけっこは「子供のケンカ」と言われ,垣原が死を確信した瞬間にまずつぶやくのは「お母さん……」だ。

思いやりを持つとは,欲望への素直さを捨てて代替物を探すことでもある。本作の主要人物はみな欲望に忠実すぎた。代わりなどなかった。しかしイチは新宿という街に渦巻く欲望にのみこまれ,じつは代替物とはいたるところにあるのだと知ってしまった。暴力をバッティングセンターで代替できると気づいたとき,もはやイチの成長を妨げるものはなにもない。街という巨大な装置によって不断に生成され続ける欲望はイチに適切な射精の場とタイミングを与え,逆説的に平時のイチには貞操帯が嵌められた。

イチに街での遊び方を教えたのは,作中で唯一「父」である金子だ。街による射精管理を受け入れていた金子は,しかし結局は自らの幼児的な──そして絶対的な──欲望である「負け犬じゃねェ!!」という思いに囚われ,死んだ。金子が「タケシを頼む」と残して散ったのは垣原と対照的だが,とはいえ彼がもう幾ばくか早く「大人」になれていたなら,もっと別の人生を歩めたはずだろう。しかし金子は本当の欲望を諦めきれなかった。強者でありたかった。

真の欲望から目をそらして,つくり笑いを覚えて,人の心がわかる立派な「大人」になったとき,わたしたちの眼の前には昨日・今日・明日の区別もない平和な廃墟が広がっている……。