「シュルレアリスムと日本」

10日ほど前に「シュルレアリスムと日本」展を観に行った。戦時中に「シュルレアリスムは危険思想」と弾圧され、画家たちはその表現を避けたり、あるいは見つからないようにこっそり描きためていたという。

やはりダリ、マグリット、エレンストの影響を受けている作品が多かった。もう少し時代が寛容だったら、独自性が出たのだろう…と残念な気がする。

例えるなら、手塚治虫先生に影響を受けた漫画家たちは、初期はそっくりな絵を描くが、だんだん手塚色がなくなるまでに変貌していくもの。その成長ぶりまでは到達していない、模倣の状態の絵が多かったように感じられる。

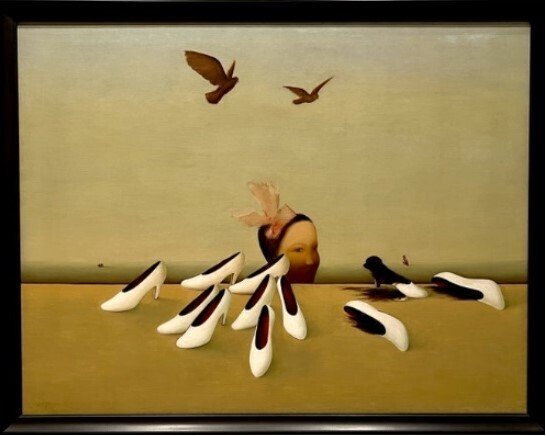

これはポスターに使われている、いわば目玉作品だと思われるが、あまりうまい絵だとは思えない。キャプションに「巨大な少女の頭と、そのリボンが鳩に変容する様子、靴が犬に変化している様子」と書かれていたが、その説明を読むまで、理解できなかった。

まず、人物が少女に見えないし、頭のピンク色の物体がリボンなのか鳩なのかも判然としない、黒っぽい生き物は犬だと言われればそう見えなくもないが、これもインパクトが弱い。

あまりイメージがはっきりしないまま、ふわっと描いてしまった絵のように思える(多分、プレバトの絵画系講師なら「主題をもっと鮮明に大きく描きましょう」と指導するような)。

ダリやマグリットの絵から寓意を読み取るのは難しい。しかし、彼らの描いているものは、観覧者に一瞬で伝わる。描写力と構成力が圧倒的に優れているからだ。

最後に。私も取り立てて絵の素養があるわけではない。

料理ができなくても美味い・不味いの判別はつくし、楽器を奏でられずとも、良い音楽はわかるし不協和音もわかる。

それと同じで絵に知悉していなくても、完成された絵と伸びしろのある絵の違いは、何となくわかるのだ。

あと…西洋絵画(油絵)には透明感、空気感、眩しさのようなものがあるのに、日本の油絵でそれが表現されている絵をあまり知らない。やはり日本は「色重ね」の文化があるので、色を混ぜれば混ぜるほどどんより重くなる油絵とは相性が悪いのだろうか…。