「あえて外から」の視点を持つ勇気

ソフトウェアテストの世界でも「モンキーテスト」といって、対象箇所や操作手順などを事前に定めず、実施者がその場の思いつきで操作してみる方式をもってテストする…という方法があります。一般的には、お客さまなど専門外の人に実施していただく際に使われることが多く、開発者の意図などを一切考慮しないことを「猿に使わせてみたらどうなるか」に例えた名称として有名です(まぁ…品質向上には役立ちますけど、このテストで品質の程度を証明する手段は一切ないんですけどね)。

このように、専門家以外にもミスを防ぐためにとても頼りになってくれる人がいます。

それが、

「専門外の人」

です。まったくその分野について知らない人が、実はとんでもなく頼りになるケースがあります。

探偵ものや刑事もののドラマで、主人公が事件解決の糸口がつかめずにうんうん捻っているときに、他人がかけた何気ない言葉がきっかけになってひらめくようなシーン、よく見かけますよね。この手のドラマではテンプレの1つですけど、「ああ、そうか!」と駆け出した主人公を、他人はわけがわからずポカンとして見送ってるというあのシーンです。

言うまでもなく、こういったドラマにおける主人公が気づきやひらめきを得られたのは、知識や経験のない人の言葉があったからです。その分野について知識も経験もないということは裏返せば、先入観や思い込みにとらわれていないということでもあります。予測を先回りさせることなく、目の前のありのままを見られるということです。

その視点は、ミスを防ぐことにも活用できます。

たとえば昔から多くの企業や工場などでミスや問題を解決したり、防いだりする考え方の1つとして

三現主義

というものがあります。これは机上の空論ではなく、実際に“現場”で“現物”を観察し、“現実”を認識した上で問題解決を図るという考え方のことで、“現場”・“現物”・“現実”の3つの“現”を重視し、机上ではなく実際に現場で現物を観察して現実を認識した上で問題の解決を図らなければならないという考え方に根差しています。

今では「五現主義」という言葉まで出てきていますが、どちらにしても頭の中でイメージを描くだけでなく、目の前の現実に触れ、その事実情報から判断することが求められているということです。

こうした考え方を広く社会に浸透させたドラマに

という名セリフがありますよね。これも三現主義を明確に表したものと言えるでしょう。

もちろんこれは一例です。

あくまでも先入観や思い込みにとらわれやすい視点に陥らないようにするために、目の前の情報からまっさらな発想を持つということが重要なわけで、常にどこか現場があって、そこまで行かなければならないと言っているわけではありません。

もっとスコープを小さくすると「専門外の人」の力を借りる有効な手段としては、何かアイデアを出したいときに「ブレインストーミング」という手法を使うケースもあります。

ブレインストーミング(brainstorming)という英語は、「頭の中に嵐を呼び起こす」という意味と勘違いされがちですが、本来は「襲いかかってかき乱すこと」という意味です。

そう、脳をかき回すことで新しいアイデアを生み出すのが、ブレインストーミングの本来の目的です。ですから、一人ではなく複数人でお互いに刺激し合いながら進めたほうがいいアイデアが浮かびゃすく、また同じグループの人だけではなくまったく違う仕事をしている人を入れると、思考があらぬ方向にぶっ飛んで、いいアイデアが浮かぶことがあります。

同じ部署のベテラン+同じ部署の新人

でもいいでしょうけど、もっと効果的に実施したいのであれば

同じ部署の人+他の部署の人

といったように、全く異なる視点を持つ人を加えたほうが効果は倍増するかもしれません。

また、専門外の人の力はアイデア出し以外でも非常に頼りになることがあります。それは、自分がしていることをあなた自身が十分理解できているかの確認ができるということです。

たとえば、あなたの日々の仕事をまったくその分野の知識がない人に説明してみてください。過不足なく、誤解をあたえることなく…となると、案外難しかったりしないでしょうか。

専門外の人に何かを説明するのはとても難しいものです。

ですから、わかりやすく説明をしようとすることで、あなた自身の理解が深まります。

これは、私が日ごろから提唱していることでもありますが、新人教育を中心に社内教育などは中堅層の育成のためにもっと広く実施すべきだと考えています。もちろん多くの企業でとりあえず新人教育は実施していると思いますが、案外担当を決めてあとは内容や進め方についてまで任せっきりにしているだけ…という企業は多いことでしょう。

その結果、新人たちがどこまで理解を示し、配属後にどこまで有効活用できているか…などの効果測定をしていないのではないでしょうか。

結果、やったらやりっぱなしで配属後には、配属先のルールがある!と言って教育の中で学んだことは全く活かされず「あの数か月は何だったんだ…」なんてことは珍しくありません。それこそ経営層も含めて多くの管理職、多くの先輩社員が教育に全く興味を示していない証拠です。

同様に、私は15年以上前から社内教育の重要性を説いてきました。

なぜなら

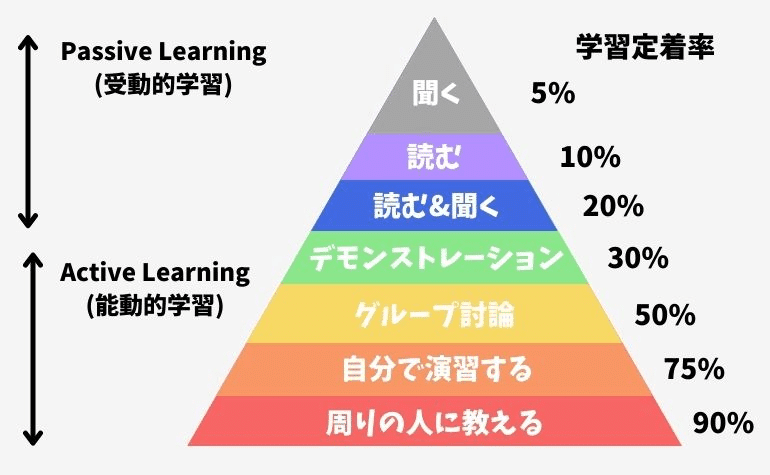

「他人に教える」機会を与えることで教える内容の理解が深まることと、その機会頻度の高さによって教える人の「つたわるスキル」が向上されるという効果が付随してくるからです。

特に私たちのようなB2Bでビジネスを行っている企業では、どうしても「お客さまと話す」という機会が増えます。入札やコンペで競合他社を押しのけて受注を獲得するためにお客さまにとって最も魅力的なプレゼンテーションを行わなければなりません。行うことのできる優れたメンバーが一定数必要になってきます。

しかし、そういった人たちは勝手には育ちません。

「知らない人に、知らないことを"わかるように"伝える」

というのはかなり習得の難しいスキルの1つです。しかし、新人教育や社内教育などはそうした難度の高いスキルを最も安全に習得させる機会となりうるのです。

少なくとも、若年層や新人に対してエラそうに振舞いたいのであれば、過去の栄光や武勇伝にいつまでもしがみついて「俺の若かったころは…」とまき散らすのではなく、若年層や新人の「知らない・わからない」を「知る・わかる」に変えられる"教える"スキルくらい持っていなくては話にならない…と私は考えています。

何か問題を抱えているとき、適切な方法が見つからなくて悩んでいるときには、自分が今抱えている問題をなるべくわかりやすく専門外の人に説明することを心がけてみてください。

話すうちに、自分の中で解決法が見出せることも少なくありません。

もちろん、アドバイスをもらうだけでも有意義です。相談相手の専門外の人は、前述のように先入観や思い込みのない素直な見方で問題に相対することができます。専門家のように「これはこれ」という決まったやり方がない分、柔軟な意見が聞けることもあるでしょう。

私たちはつい素人の意見を一段低く見がちですが、受けとる姿勢さえしっかり持てば専門外にいる「他人の力」はこれほど頼りになるものです。

「貞観政要(じょうがんせいよう)」

という書物があることをご存じでしょうか。

中国の唐代に呉兢が編纂したとされる唐の第二代皇帝 太宗(李世民)の言行録です。帝王学の指南書ともいわれ、かの北条政子や徳川家康も愛読し長期政権を担ったともいわれる政治バイブルともなった書物です。

「貞観の治」と呼ばれる善政をしいた専門外の人「太宗」と彼を補佐した専門家(重臣)たちとの間で交わされた問答を編纂されたもので立場は逆ですが、己の立場に胡坐をかかず他人の力を真摯に受け止めるというのは、それだけでとても偉大なのだということが理解できるかもしれません。

いいなと思ったら応援しよう!