腐らないスキルはリストラから一番遠い

スキルや知識は大抵の場合、必ず陳腐化します。

常に流行り廃りの上に立っているからです。

陳腐化しないものと言えば『本質』となるものだけです。

そして昨今、スキルや知識の陳腐化はますます速まっています。どれだけ苦労して身につけた知識やスキルも、時代にそぐわないものは役には立ちません。特に専門的知識や会社固有の事情を知っていることなどはその傾向が強いといえるでしょう。

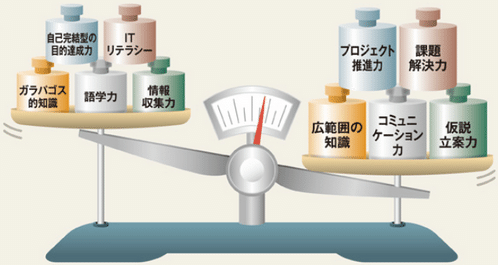

陳腐化が遅いスキルと言えば、1つには"論理的思考力"や"対人スキル"があります。

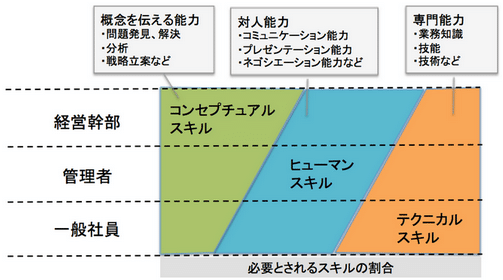

ビジネスパーソンの持つべきスキルを示す代表的なモデルであるカッツモデルでいえば、

コンセプチュアルスキル(物事を概念化して捉える能力)と、

ヒューマンスキル(対人能力)は、

テクニカルスキル(業務上必要な知識)よりも腐りにくい

ということです。

もちろん、厳密にいえばこれらも変化はしています。

対人スキルに含まれるコミュニケーション能力は、昨今ITツールの変化に応じた情報発信スキルや情報セキュリティ意識が求められたりするなど、以前とは徐々に変化しています。

しかし新しいトレンドを理解し、更新の努力をすることで、陳腐化を防ぐことはある程度可能です。ただし、そうなるためには『変化に適応する』スキルが必須です。精神的に衰えてくると、人間は変化を嫌うようになります。

時に、「変化を嫌う」精神性は、組織においてはシロアリのような存在となることでしょう。企業自体は社会や市場の変化にあわせて、常に移り変わっていかなければならないのに、土台や柱となる経営層、幹部層、管理職層が変化を嫌えば、各機能である部署や、各細胞である社員だけが勝手に変化することもできなくなってしまうからです。

もう1つ重要なのは学ぶスキルです。

学ぶスキルにはさまざまな要素がありますが、

・多様な情報ソースから学ぶ習慣をつける

・同じ本を何度も読むことで定着させる

・学んだことを文字として言語化し振り返る

などを意識すると、相対的に成長できる可能性が高まります。

「魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教えよ」

(授人以魚 不如授人以漁)

ということわざがあります。「飢えている人がいるときに、魚を与えるか、魚の釣り方を教えるか。」という話で、「人に魚を与えれば一日で食べてしまうが、釣り方を教えれば一生食べていける」という中国の老子が言い出した考え方です。

人材育成の根本的な考え方の1つですが、知識やスキルそのものを知ること以上に、その効果的な習得方法を自分なりに見つけていくことが非常に大事ということです。そうしなければ、常に変化に適応できるようにはならないからです。

ただ、私に言わせれば、個人的には

「目先の問題解決のためには魚を与えよ。

ただし、それだけでは根本的な解決にはならない。

だから目先の問題が解決したら、そのうえで魚の釣り方も教えよ。

そうすることで恒久的な対策にもなるはずだ」

であるべきだと思っています。ついつい人は下手に選択肢を設けると、どちらか一方しか選択できないと勘違いしがちですが、私に言わせればどちらのいいとこもうまく活用すればいいだけで、選択肢にこだわるという硬直した考え方の方がナンセンスに聞こえます。

老子には申し訳ないですが。

いいなと思ったら応援しよう!