中国から消えゆく、ひらがな「の」に捧げるバラード

突然ですが、中国でもっともよく見る日本語のひらがなは何かご存知でしょうか。

それは、「の」です。

+++++

「の」は、中国での生活の至るところに出てきます。以下、僕のスマホのカメラロールにあった中国の「の」をご覧ください。

街の看板からお菓子のパッケージ、ECサイトの商品画像まで、あらゆるところにひらがなの「の」が登場しているのがわかってもらえると思います。

これは今に始まったことではなく、かなり前から「の」は中国に浸透していたようです。以下の記事によると、少なくとも2005年には「の」が多くの場面で中国の生活シーンに入り込んでいたことがわかります。

なぜ、中国でこんなにもたくさんの「の」を見かけるのでしょうか。

日本っぽさの記号的演出であったり、外国語としてのひらがなを用いることがデザインとしてなんとなくかっこいい、というような考えで用いられていることは容易に想像できますが、それにしてもなぜ「の」なのでしょうか。なぜ「き」でも「へ」でも「ち」でもなく、「の」が選ばれるのでしょうか。

それは、多くの人が「の」は中国語における「的」とほぼ同等だと認識していることが関係しています。

中国語の「的」は、修飾関係や所有格を表す助詞として機能する言葉で、まさに日本語の「の」と同じ使い方をします。「車の部品」なら「汽车的零件」、「私の友達」なら「我的朋友」となります。

このことはどうやら特に日本語を学んだことがない人にもかなり共通認識として伝わっているようで、多くの人が「の」を見かけると自動的にそれを「的」として脳内で処理できる程度には、「の」=「的」ということが浸透しています。

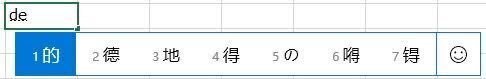

浸透しているひとつの証拠として、Windowsに標準搭載されている中国語のIMEで「的」のピンインである「de」を入力すると、なんと変換候補にひらがなの「の」が出てきます。「の」=「的」ということは、もはや公式化(?)していると言っていいでしょう。

それぐらい中国で普遍的に広まった「の」ですから、日本的な要素のある店の名前や商品名などに日本語を使いたい(でも全部日本語にすると消費者に伝わらなくなってしまう)場合や、なんかアクセントが欲しいなという時に、とりあえず真っ先に選ばれるのです。

かくして、「の」は中国でもっとも有名なひらがなになったのです。

消えゆくかもしれない「の」

——しかしそんな「の」ですが、これからは中国で目にする機会が減ってくるかもしれません。

ここから先は

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

いただいたサポートは貴重な日本円収入として、日本経済に還元する所存です。