DFAT細胞を使った臨床研究がいよいよ開始

こんばんは。

始発の新幹線に乗るときに、号車を間違えてしまい出発時に席にいなかったことから、上司にえらい心配されました。

今日は「DFAT細胞を使った臨床研究がいよいよ開始」というお話です。

こちらのプレスリリースより。

研究成果ではなく、これから「臨床研究をするよー」というお話です。

動脈硬化の治療法

動脈硬化の病気にはいくつかあるのですが、代表的なものに「閉塞性動脈硬化症」という病気があります。

これは足の動脈に動脈硬化が起こって、血液の流れが悪くなる病気です。

これが重症化すると、足の痛み、皮膚の潰瘍や壊死などの症状が起こります。

治療方法としては、カルーテルを使って血管を治療したり、バイパス手術という、詰まった血管を使わずに、他の血管をつないで流れを良くする手術が行われます。

ただし、これらの方法で治療を行っても、最終的に快復するかどうかは分かりません。このことを予後不良と言います。

結局、既存の治療方法で治療を行っても、発症から一年後には30%が足の切断、25%が死亡に至るそうです。

血管の再生医療が期待される

そんな状況なので、血管の再生医療への期待が高まっています。

その方法として「DFAT(ディーファット)細胞」を活用しようというのが、今回のプレスリリースの内容です。

「DFAT細胞」というのは、患者の脂肪細胞から培養できる幹細胞のようなもので、「DFAT細胞」から血管や骨などの『基』となるものをつくることができます。

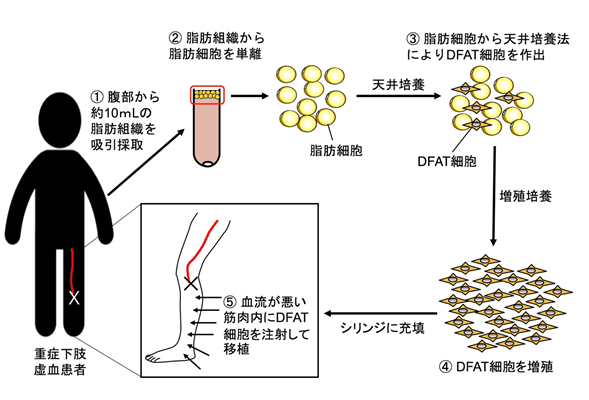

引用元:プレスリリースより抜粋

つくったDFAT細胞を患部に注射して、血管の再生を行うイメージ図。

iPS細胞とどう違うの?

iPS細胞との違いは『分化』の領域が全く違うことです。

『分化』というのは、ある細胞が特殊な機能を持った細胞に変化することです。

受精卵という細胞が筋肉の細胞になったり、骨の細胞になったり、血液の細胞になったりするのも分化です。

引用元:https://acell-clinic.com/rebirth/about.html

今回の『DFAT細胞』は骨や血液などの間葉系と呼ばれる細胞にだけ分化しますが、iPS細胞は他の組織細胞に分化することができます。

ここが「DFAT細胞」と「iPS細胞」の違いとなります。

DFAT細胞の方が使い勝手が良い!

「iPS細胞の方がなんにでも使えるなら、そっちの方がよくない?」

と、思われるかもしれませんが、実用的な治療法としては「DFAT細胞」の方が使い勝手がいいです。

先ほどの図において、

iPS細胞 → 組織幹細胞 → 間葉系の細胞

という手順を踏むよりは、

DFAT細胞 → 間葉系の細胞

という手順を取るので、段取りが一つ減ることで、iPS細胞よりもDFAT細胞の方が安全性も高く、作製できる細胞の品質もいいので、実用化の可能性としてはDFAT細胞の方が高いです。

そこで、最初に説明した「閉塞性動脈硬化症」という病気に対して、臨床研究を行う取り組みを開始することが決まりました。

ちなみに、DFAT細胞の人への投与はまだ前例が無いそうで、世界初の臨床研究になるそうです。

日本人の三大死因といわれる、がん・心疾患・脳血管障害のうち、心疾患・脳血管障害についても動脈硬化が大きな要因となります。

そのため、「日本人の死因の隠れた第一位は動脈硬化である」とも言われています。

今回の研究で、動脈硬化に対する確実な治療法ができることを祈っています。

それでは本日は以上となります。

最後までお読みくださり、ありがとうございましたー。

【おまけ】

最近は座りっぱなしの時間が一日のほとんどを占めているので、個人的に動脈硬化の不安はあります。

一方で筋トレしとけば大丈夫!と考えているところもあって、「筋トレって万能薬なんじゃね?」という説が、自分の中で浮上してます。

いいなと思ったら応援しよう!