共通テスト 物理の得点法

岡山で理系に強い個別指導・岡山進学研究塾です。今回は本番まで残り1週間を切った共通テスト、物理の得点法について触れます。前回記事で注意点に触れています。理系受験生、並びに高2生の方、参考にどうぞ。

〈お問い合わせ〉

086-207-2450

study_support@okashinken.com

共通テスト物理

前回も申し上げましたが、平均点は安定しています。しかし、点数が上がり切らない方、原因がどこにあるのでしょうか?以下で考察します。

第1問を確実に取る

ここは確実に取りたいろこです。特に原子の単元は現役高校生の場合、しっかりと勉強し切れていない方もおられます。基本公式と、それが示す意味を本番までにしっかりと理解してください。マーク演習は必要ですが、ただ解いて終わり、という日々の過ごし方は絶対にしてはいけないことです。

単元ごとの分析をする

力学なら単振動問題になると得点率が下がる、電磁気なら電界・磁界問題は解けるが、電気回路問題が苦手、など同じ単元でも分野によって得点に波が出ることは受験でよくあることです。自分が失点するパターンを知ることと、具体的な対策は十分にできていますか?

岡進研では問題解説も逐次更新しています。ご参考にどうぞ。

物理現象を理解する

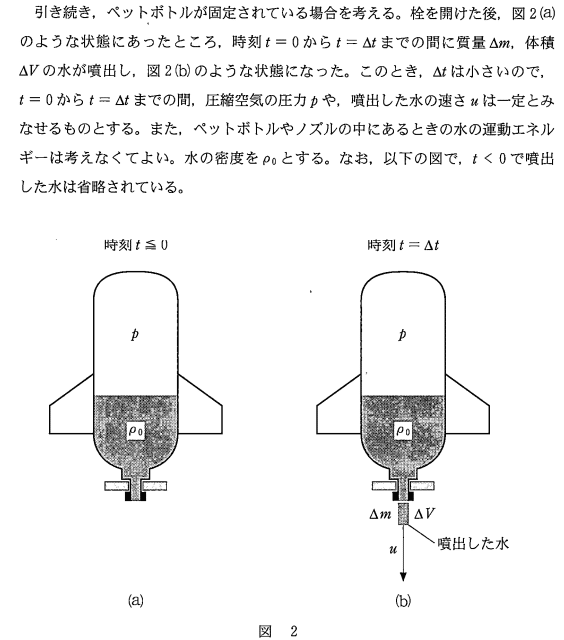

ここで差が付く、という意見をよく耳にします。これまでも触れていますが、実生活に結びつくような事例を用いたり、一筋縄で解けないように最近は作られています。実例を挙げてみましょう。2024年実際の試験問題です。

序盤は準備運動ですね。微少体積ΔVを2通りの方法で表現可能。一つは断面積Sから外部へ放出される水の体積で値はuΔts、もう一つは断面積S0側から出て行く水の量u0ΔtS0、これらが等しいのでu0=u・s/S0となり、答えは⑥

放出された水の質量Δmは既出のΔVに水の密度Ρ0をかけるだけ、また圧縮空気が水にした仕事は問題文から仕事の符号は正で良いと判断が付けば量pΔVであると瞬時に分かります。短時間で正確に解くなら、設問9の符号だけ注意してください(尚、微少時間につき、空気の圧力pは一定であるとしています)。

答えは8が②で9が①となります。

10:これも力学の初歩です。圧縮空気が水に仕事をすることで水は動きますよね?ウの答えは(C)です。さらに、これを式にすれば、

1/2・Δm・u^2=W'より答えは(f)、よって10の答えは⑨となります。

11:運動量保存則ですね。質量Δmだけの水が放出される前後でモデル外部から力を受けないため、力学的エネルギーが保存されるからです。今回、噴出された水とロケットは逆方向へ動くことが明白なので、放出後の両者の速度は逆向きとなります。

M・0=Δmu'-M'Δv、これに問題文の条件を加えると答えは④となります。

12:入り口は少しだけ難しいかもしれませんが、問題文のΔtの間に増加した速さΔv、ここから加速度Δv/Δtと出てきます。加速が分かれば運動方程式(今回は不等式ですが)を立てて終わりです。

M(Δv/Δt) > Mg

これを解けば答えは④となります。

気体がした仕事など、多少熱力学のようなことを言っていますが、本質は力学です。そもそも共通テストの第2問は力学なので、力学から外れることはそうはありません。今の解説は早く解くために気付くべきポイントを挙げました。

自分でモデル化ができる

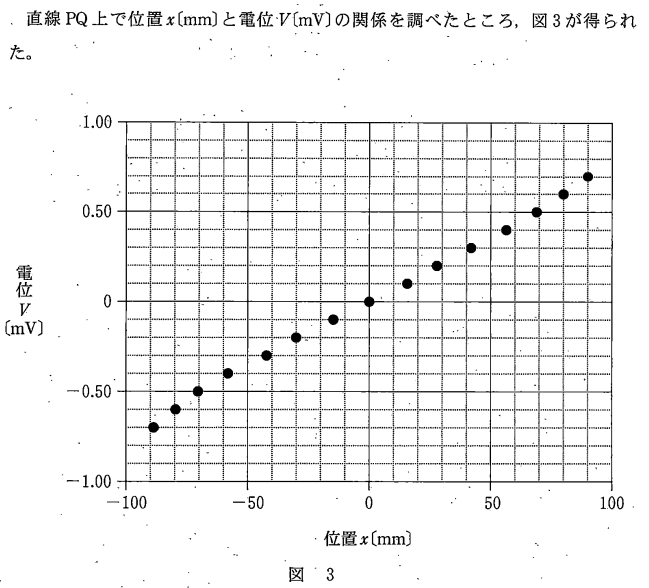

このテーマを説明するのにちょうど良い問題がありましたので、こちらを取り扱います。尚、大問の途中からになりますが、2024年の第4問です。

20:等電位線と電界は直交。等電位線が辺に対して垂直なので、電界と辺は平行。電流と電界の向きは同じ。以上から、辺の付近では電流は辺に対して平行。答えは①

この設問のコツは図2の波形と赤の波線で引いた問題文のx=0の位置、この二つです。図2からx=0付近では等電位線がほぼ垂直、かつ、図3よりxが-30mmから+30mm辺りまではほぼ直線であることが分かります。異なる2点の電位差は電圧に等しく、かつそれが距離に等しいとなると、以下に示すコンデンサのモデルと同値であるということになります。

あとは図3から直線近似可能なおおよその範囲から値を拾って計算すればいいだけです。E=V/d、図3から約30mmで0.20mV電位差があるため、0.20×10^(-3)/30×10^(-3)≒6.7×10^(-3)、よって答えは⑥となる。

導体の抵抗率をρ、小さい幅をdとする。ρを含む式は電気抵抗をRとすれば、

R=ρ・(d/S)、両端の電圧をVとすれば、V=dE、またV=RIより、ρ=SE/I、よって答えは①となる。ちなみにこの第4問、設問数が5問で序盤の2問はモデル化ができずとも取れます(基礎知識が抜けていればそれまでですが)。ここに気が付けば完答可能で20点、気付かなければ8点、差が12点です。9割以上を目指す方は必須、8割目標の方でもほぼ必須です。

理系科目高得点は岡進研で

岡進研では、点を取るために必要な要素が何であるか?、また、それを塾生に自覚させることを重視して指導させていただきます。昨年の受験生たちの共通テストの結果はこちらをご覧ください。

共通テスト7割というのは、大学に換算すると岡大・広大レベルです。岡進研の強みは、塾生全体の平均値が高いことにあります。できる生徒が数名いても他が伸びない、そんな塾ではございません。徹底した個別指導と高い密度で高確率に成長できる。それが岡進研の強みです。現在は高1生・高2生の方の進級に備えて、春期講習を含めて準備を進めています。尚、2月末までは当塾の受験生に労力を費やすため、これらの発表はもうしばらくお待ちください。

〒700-0023岡山市北区駅前町1-7-22カタヤマビル5F

岡山進学研究塾

〈お問い合わせ〉

086-207-2450

study_support@okashinken.com