コロナ禍における“優秀な社員の定着化”でやるべきことを解説

1.コロナ禍で転職を考える時間が増えた!?

お客様から優秀な社員の離職があったと連絡をもらった。

ここ半年間で立て続けに退職者が出ているので困っていると相談された。

エン転職の調査では

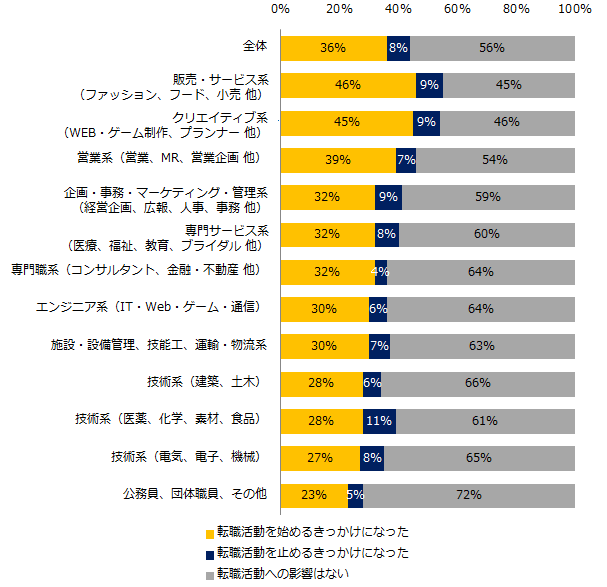

「コロナ禍が転職活動を始めるきっかけになった方は36%。

販売・サービス系職種で、コロナ禍が転職のきっかけになった

割合が最多に。」

このような記事がある。コロナ禍で多くの時間を自宅やオフィス以外で

過ごすことで考える時間は明らかに増えている。

【図1】コロナ禍によって、転職活動にどのような影響がありましたか?(職種別)

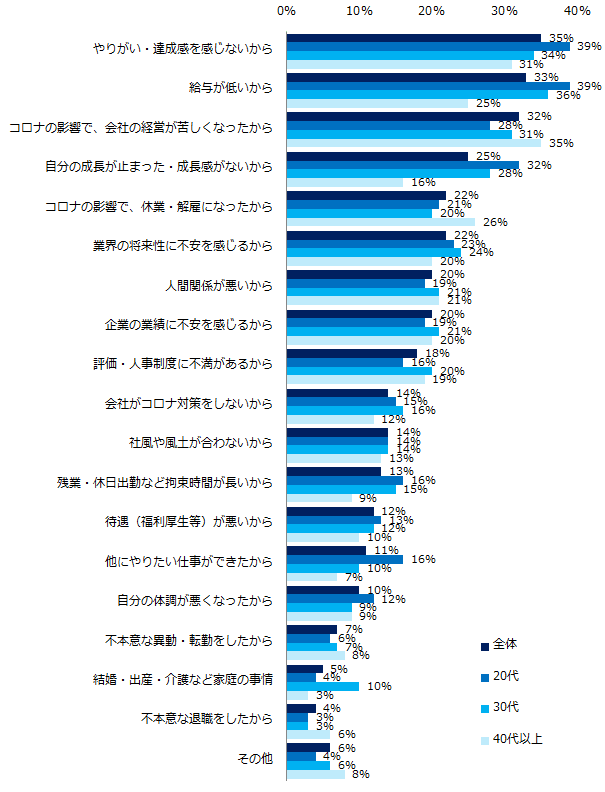

【図2】「コロナ禍が転職活動を始めるきっかけになった」と回答した方へ伺います。転職を考え始めた具体的なきっかけ(転職理由)は何ですか?(複数回答可)

コロナによって、やりがいや達成感を感じなくなったみたいだ

2.不満を減らして、定着はしない!

コンサルティングの仕事を通して、多くの会社の社員と接点を持ってきた。

プロジェクトで接する多くの人が社内では選抜された優秀層である。

この優秀層から給与や処遇といった不満を聞いたことがない。

恐らく、人事評価結果も高いし、働く環境も優遇されているのだとおもう。

ただ、転職する人もいる。 「何が問題なんだ?」詳しく話をすると

共通的に聞くのが “成長の機会がない”“やりがいがない”“飽きた”

などである。上記の調査結果と同じである。

3.集団心理からのアプローチを検討する

グループ・ダイナミクスという言葉をご存知だろうか?

クルト・レヴィン氏らが提唱している理論である。定義は以下である。

「集団力学のことで、集団において、人の行動や思考は、

集団から影響を受け、また、集団に対しても影響を与えるというような

集団特性のことを指す。」

主な概念は2つある。

①集団凝集性

集団のメンバーを、その集団に留まらせうる求心的な力が働く強さ。

集団凝集性の高い集団では、メンバーの心理的な

帰属意識が高く、連帯感や仲間意識も強くなる。

仕事に関連した不安と凝集性との関係研究によると、

凝集力の高いメンバーのほうが、低いメンバーよりも、

仕事における不安や緊張感が少ないことが分かっている。

②集団規範

メンバーに同調行動を促すような圧力を伴う心理的な準拠枠。

上司からの指示のようなフォーマルな影響ではなくて、

自分が心理的に所属している集団(=リファレンス・グループ)のなかで

形成されている規範に人々の行動はしばられ、支配される。

この集団凝集性を使って、定着化を図っている企業がいる。

優秀な社員を選抜して集団にすることで定着しているという。

思い返せば、似たような話をコロナ前はよく聞いていた。

例えば、製造業の改善活動や非製造業でもプロジェクト活動だ。

一体感がある企業のほとんどが実践されていると感じていた。

4.集団凝集性はどのように形成される?

理論では以下を提唱してる。

1.集団の目標が魅力的であること

2.集団の目標が自分の目標として受容されていること

3.メンバー間の対人関係がよく心理的な安定に結びついていること

4.集団が周囲から高い評価を受けているとメンバーが認知していること

5.中堅・中小企業のコロナ禍での定着化施策

一般的な定着化の施策でエンゲージメント向上を謳う施策を目にする。

これは大企業向けの施策のような気がする。

例えば、「顧客に提供する体験的価値への自信」があれば

エンゲージメント向上すると言われる。

リソースが限られた中堅中小企業は提供できるリソースが無く

実施できる企業は少ないように思う。

しかし、

“小集団による活動により集団凝集性を高める”は中小企業でもできる。

このような活動をコロナ前まで実施されていた企業の多いと思う。

しかし、コロナ禍で止まっているプロジェクトを多く感じる。

ぜひ、復活させよう!

最後に経営者の仕事は

“仲間意識”という見えない感情をどう作るか?が大事なような気がする。

最後までお読みいただきありがとうございました。