自分にあった睡眠をとるために

このブログでは、ストレチックス本部著書「70歳からのゆる~い筋トレ&ストレッチ」

執筆者が、本で書いたことの要点や、書ききれなかったことを、お伝えしていきます。

今回のテーマは「自分にあった睡眠をとるために」です。

●進化と人間と睡眠

▼進化の過程でなくらなかった睡眠

睡眠欲というものがあるように人は眠るという行動をすることが身体に備わっています。

人生100年であればその3分の1以上を睡眠の時間、30数年は眠りの中にいることになります。

人間だけでなく野生動物も眠ります。

眠っている間に外敵に襲われてしまうこともあるので危険を伴いながら睡眠をとっているわけです。

そのようなことがあるにも関わらず、進化の過程で睡眠をとるというシステムを排除することはしませんでした。

身体には眠ることが必要で、それをしないことで不都合があるから捨てることが出来なかったシステムということでしょう。

ときに眠気が行動の妨げになってしまうことのあり、眠ることが勿体ないとう考えもあります。

様々な研究が進んでいながらもまだ解明されていないことが多いと思われますが、研究者の考えをいくつかまとめてみます。

▼睡眠をとらないとどうなるのか?

人は何時間、睡眠をとらずに過ごせるのか。

1964年、17歳の高校生だったランディ・ガードナーは自由研究として不眠記録をテーマに実行をしました。

それまでの記録は260時間、ランディはそれを更新する264時間、11日間という記録をつくりました。

カフェインなどの興奮剤もいっさい使用していないそうです。

断眠後、2日目で怒りっぽくなり、体調不良、記憶の障害も訴えるようになりました。

4日には疲労感や妄想、7日目には震えと言語障害が現れたといいます。

11日間断眠をしたのち、15時間眠り、23時間の覚醒、その後10時間半眠りました。

1週間後には生活リズムを取り戻して後遺症も残らなかったといいます。

眠気が襲ってきたときに、一瞬眠ってしまったという「マイクロスリープ」というものがあります。

当時、細部まで調べる機器があったかはわかりませんが、マイクロスリープがあったことで脳の障害を残さずに終えることができたものと考えられています。

●睡眠物質「オレキシン」

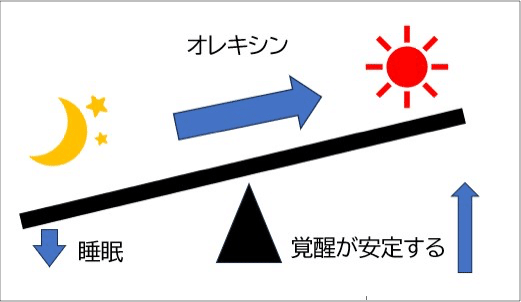

脳内の神経伝達物質であるオレキシンは食欲に関連する物質として考えられていましたが、研究が進むことで睡眠と覚醒に関与する物質ということがわかりました。

この物質は覚醒を安定させる作用を持ち、減っていくと覚醒状態が落ち、眠くなっていくという仕組みがあるといいます。

食べてすぐ寝ると太るといったことをいわれますがそれにもオレキシンの働きが関連しています。

オレキシンは糖の利用率を上げるという性質があります。

眠りにつくことによってオレキシンが減少し、それに伴い糖の利用も減っていくとされます。

糖は脳や筋肉のエネルギーになるものですが、消費できなくて余ってしまうと体脂肪として蓄積されます。

寝ていること自体も代謝を落としている状態であり、消費量も減っていくといえます。

研究者によると就寝前の4~5時間前には夕食を済ませておくくらいがよいということです。

オレキシンの働きに着目した睡眠導入剤も開発されています。

これまで多くつくられている睡眠導入剤は神経細胞全体、依存に関与する部分にも作用するとされています。

また脳波レベルで見ると、自然な睡眠のものとは異なるそうです。

覚醒中枢のオレキシンの働きを抑えて眠りに導くというものを利用すると自然な眠りに入りやすくなり、依存性が低いという特性があるといわれています。

余談ですが漫画「ドラえもん」、そのドラえもんのひみつの道具に睡眠圧縮剤というものがあるのをご存じでしょうか。

この錠剤を飲むと1時間の睡眠で10時間分の睡眠をとったことになるという道具です。

このような錠剤があれば睡眠時間が惜しい、24時間では足りないといった方にはもってこいのアイテムといえるでしょう。

また、本当はもっと寝たいという人にも有効なものと思います。

●睡眠のための対策

▼不眠の3タイプ

皆様にすべて当てはまるわけではないと思いますが、不眠には次の3つのタイプがあげられます。

・なかなか寝付けない

寝室、ベッド、布団=眠れない場所といったイメージがつくと余計に眠れなくなるといわれます。

一旦、寝室を出るなりして眠れない状況をリセットすることが勧められています。

結末がわかっている本や漫画を読んだりして仕切り直す、リラックスできることをするなどがよいとされます。

これは個人で異なるものなのでそれぞれで選択することが必要です。

・途中で起きてしまうタイプ

しっかりと眠るために就寝前にお酒を飲んでいるという方もいると思います。

飲酒は寝つきがよくなるものの、何度も起きたり熟睡できなくなり睡眠の質を低下させるとされています。

いわゆる寝酒をやめる、カフェインを夕方以降とらないといった対策が適していることがあります。

・早く目が覚めてしまうタイプ

睡眠のための環境が整っていないことが考えられます。

朝早くから寝室に光が入りすぎていないか、暑すぎ、寒すぎがないかなどをチェックし、カーテンやベッドの配置を変えてみると改善されることがあります。

▼睡眠をとるための環境の提案

睡眠の研究者のアドバイスをもとにご紹介します。

自身の生活環境のなかで難しいことや好みもあると思いますが、試してみようという方は参考にしてみてください。

・部屋の明かりを暗くする、リビングも夜に向けて暗めにするとよい。

・朝まで快適な温度であること。

室温が合わず目が覚めてしまう場合は朝までエアコンをつけておく。

・カーテンは目的に合わせて選ぶ。

街灯などの明かりが部屋に入る場合は遮光性のカーテン、朝なかなか起きられない場合は朝日が入るカーテンにする。

・目覚ましの設定は本当に起きる時間のみにする。

余裕をもって時間を設定して起きても、次の時間で起きるということは睡眠を途切れさせてしまうことになる。

それなら最後まで寝ていた方がよい。

どうしても心配となら近い時間で1回追加するだけにする。

・テレビは人の話し声が多く、覚醒させてしまうので消す。

つけたままにならないようにオフタイマーを使う。

・スマートフォンは使う内容による。

リラックスできる音楽や映像であればよいといえる。

画面も小さく夜なるとディスプレイの光も抑え気味になるためそこまで問題はない。

部屋の照明のほうが光としては強い。

ただし、次から次へと情報が出てくるようなコンテンツはやめられなくなるので勧めない。

・寝落ちを防ぐ

読書やスマートフォンの操作は途中で寝てもいいように布団の上でやる。

いろいろなアドバイスがあり納得いくものも難しいものもあると思います。

このようなアドバイスがあると同時に、パソコンやスマートフォンの操作はやめた方がよいという意見はやはり多いと思います。

また、特に寝具にこだわることはないということや、寝酒やコーヒーも気にしないでよい、あれこれ気にしてしまうことが眠れなくなる原因になるので眠くなったら寝ればよいという意見もあります。

眠るための対策をとっても眠れないことがプレッシャーになってしまうのがよくないのだということです。

●何時間寝るのが最適なのか?

▼睡眠時間と眠気

日本人の平均睡眠時間は2021年OECD加盟国33か国中で最下位、7時間22分とされています。

南アフリカが最も長く9時間13分、中間の16位はポーランドの8時間28分、日本の手前の32位は韓国の7時間51分でした。

国の環境や季節によって違うのかもしれませんが、世界を比べると短時間です。

7時間が丁度よいという方もいるので比べることなく理想的であればよいでしょうし、長寿国であれば高齢者が多くなり、平均的な睡眠時間が短くなっていくことも考えられます。

次のようなことがあると睡眠不足があるといわれます。

・平日と休日で睡眠時間が2時間以上違う。

・どこでも1分で寝ることができる。

(夜、睡眠として1分で寝られるのはよい)

・昼食を食べた後に眠くなる。

昼間に眠くなり困るようなことがあれば「行動誘発性睡眠不足症候群」というれっきとした病気といえるそうです。

再び「ドラえもん」ですが、のび太君はどこでも1分で眠りにつきます。

疾患をもっているのか、自身の睡眠物質を瞬時にコントロールできる能力をもっているのか・・・。

▼適切な睡眠時間のチェック方法

睡眠の分野で気になるのはいったいどれくらいの睡眠時間が適切なのかということがあげられます。

様々なチェック方法があると思いますが、一案として紹介します。

・1週目

平日と休日の睡眠時間を同じにする。

・2週目

その睡眠時間に30分加える。

・3週目

さらに30分加えて、目覚ましなしで起床できる時間を探す。

個人差があるのでプラス10分、マイナス10分というように目が覚めやすい時間を調整します。

また、すっきり起床できているのにその時の気分で寝てしまったりすると後々、眠くなったりするのでだらだらと寝てしまうのは控えた方がよいという意見が多いようです。

睡眠の内容についてはこれも研究者の意見が分かれ、睡眠の質をよくすることが大切だとう見解(そのために寝る前のスマートフォンの操作などをやめる)と、睡眠は量があったうえで質がある、質で量をカバーすることはできないとう意見があります。

▼寝だめの機能はつくられなかった

なんとなく寝だめということの効果がないことはわかっているかもしれませんが、研究者の意見も現状「寝だめはできない」という見解が常です。

休みのうちにまとめて寝ておこうとしてもこれは日々の睡眠不足を補っているということが適切です。

忙しくて夜遅くまで仕事、その後睡眠、翌朝起きたものの眠気が続く…。

このような日が数日続くと本来、身体が求めている睡眠時間には足りていないことになります。

この足りていない量のことを睡眠負債という呼び方をされます。

この負債が大きくなると時間を長く、深い睡眠をとりその分を取り戻さなければなりません。

また、毎日よく寝ているとしてさらに良い眠りを身体に貯めておこうという貯蓄もすることもできません。

マイナス分は返すことはできてもプラスに転じさせることはできないといいます。

睡眠負債は足りなかった分として考えられていますが身体のメカニズムの影響なのか、睡眠に関連する物質の影響なのかは確実にはわかっていないそうです。

●まとめ

今回は睡眠について紹介しました。

その他にも睡眠に関連する物質や入眠の対策が提案されているので機会があればまた紹介できればと思います。

・不眠のタイプに合わせて対策することで改善されることがある。

・環境を整えることで自然な眠りにつくことを促すことにつながる。

・寝だめはできない、個々に合わせた睡眠時間を見つけることが必要。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ストレッチ専門店ストレチックス

https://stretchex.jp/

本部著書&公式ブログ 監修・執筆

本部研修トレーナー 渡辺 久進

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★ストレッチ専門店ストレチックスは、全国展開中の”アナタの街のストレッチ専門店”。ボディワーク経験者を積極登用する「高い専門性」と、指名料なしの完全担当制による「高い個別性」がウリ。「マッサージ店と何が違うの?」「競合他店との違いは?」「お客様の声は?」について知りたい方は、次のページからご確認ください!

> 今なら特別価格でご利用できる!詳しい情報はここをクリック! <

▼LINE友だち登録で、ストレチックスの初回利用が超おトク!