押す動きと引く動きの使い方

このブログでは、ストレチックス本部著書「70歳からのゆる~い筋トレ&ストレッチ」執筆者が、本で書いたことの要点や、書ききれなかったことを、お伝えしていきます。

今回のテーマは「押す動きと引く動きの使い方」です。

●基本的運動動作の一つ、「押す」と「引く」

▼自然に身につける運動動作

私たちが日常生活できびきびと動けるのは適切な筋肉や関節の動作があるからです。

それらの動作は人間の成長の過程の中で自然に身についてきたもので行えているものがほとんどです。

そして運動動作として見ていくとこの動きは○○関節がどの方向に動いているもの、その時に働く筋肉は○○筋と○○筋といったように分析ができます。

日常生活の動きでも筋力トレーニングでも使っている「押す」と「引く」について取り上げていきたいと思います。

▼朝から押して引いてを使っている

朝、ベッドから起き上がる時におそらく手と腕を使って上半身を起こし、床に足を下ろし立ち上がると思います。

そしてトイレのドアを開けて用を足し、歯を磨いたり着替えたり・・・。

のどが渇いているから冷蔵庫の扉を開き水分をとる、もしくはウォーターサーバーのボタンを押すなど。

想像なので違う環境の方も当然多くいると思いますが、この数分の中で押す動きと引く動きが数回出てきています。

起き上がる時に手と腕でベッドのマットレスを押して体を起こし、床から立ち上がる時に足で押し上げています。

トイレに行くまでの移動も床を押すことでその反力で身体が進み、トイレのドアは引いて開けるタイプが多いのではないかと思います。

冷蔵庫の扉は引かないと空きません、ウォーターサーバーのボタンも押して水がでるものが多いのではないでしょうか。

といったように様々な方向に向かって押したり引いたりすることで活動ができます。

人の動作に合わせて物がつくられて、それに合わせて身体を使っていて、このブログ作成のたにのパソコンのキーボードを押しているのもその一つだということに気づきます。

●押すと引くでは距離が変わる

▼見たことがあるはず、「PUSH」と「PULL」

押すという運動動作を簡単に表現すると、何かを体から遠ざけることです。

ベッドから起きるときには腕の力で身体を起こしマットレスとの距離をとったことになります。

立ち上がる時は足で床を押して、自分の重心を床から遠ざけた動きです。

ドアノブの「押す」「PUSH」と書いてあるものを見たことがあると思いますが、腕で押し開けたり、体重を前にかけたりして行っていると思います。

このように日常では押している動きがいくつも入っています。

続いて引く動作を先ほどの生活活動で見ていきましょう。

引く運動動作は何かのとの距離を近づけること、押すと対になる動きです。

トイレのドアを開けるのはおそらく引く扉のほうが多く、自分側に向かって扉が動きます。

そして冷蔵庫の扉を開ける、中からボトルを取り出す動きも遠くにあるものを自分自身のほうに近づけること動きになっています。

ドアの開閉であれば「引く」「PULL」と書いてときはその方向にいくように筋肉と関節を使っています。

▼スポーツでのPUSHとPULL

例えば空手のように前に向かっていく突き動作が多いものは押すための筋肉が発達しやすくなります。

柔道では相手を引き付けて技を決めるといった動きが多くなるので引くための筋肉が発達しやすくなります。

といったように動きを限定的にすればどちらかの動きがよく働くかにわけることができます。

弓道では弓を片側で押す、片側で引くといった動きで前後のバランスで動きを保っています。

野球のピッチングでは後ろに引いてタメをつくってボールを前に押し出す動きになります。

押すための筋肉と引くための筋肉の強さ、柔軟性、その方向への関節可動域によってどのような意識で行うか、強化、改善するかを考えてパフォーマンスを発揮しているのだと思います。

だた、押すのみ、引くのみの動きでそのスポーツ動作ができることはありません。

両方の動きがあることでやりたい運動を制御できるのです。

●運動時の使い方

▼押す運動の使い分け

曲げた腕を伸ばすことによって物体を遠ざける、または身体を物体から遠ざけることができ、押す方向により、前側に押す、上に押し上げる、下に押し下げるといった運動になります。

押す動きも様々方向と関節の動きがあります。

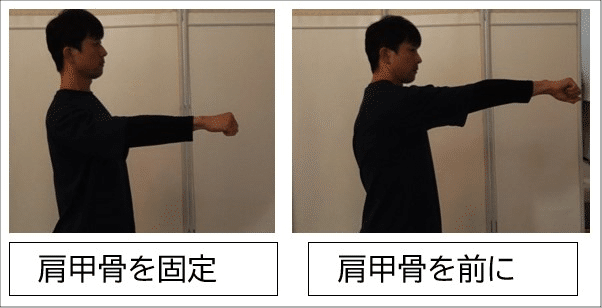

その特徴的な動きが肩甲骨の動きです。

腕を前に向かって出したとき、肩甲骨がどのように動いているかです。

重いものを押すときや動かないものを押すときは肩の位置が背中側、後ろに移動しています。

腕を前側に出していても、肩は後ろ側になるので押しながら引いている動きになっています。

重たいものが対象なので、腕の力だけなく足を踏み込む、踏ん張る力を伝えいくために肩がずれてしまう動きになるとパワーが伝わりません。

日常であまりないことかもしれませんが、壁を押す、重たい家具の位置をずらす、雪道で動けなくなった車を押す、このようなときは肩がそれ以上後ろ引けないポジションをつくって遊びをなくし、力を出したい方向にパワーを伝えるような使い方が必要です。

相撲の突っ張りの動きは肩を安定させて体が安定した状態で行っています。

空手の突きの動きも同じように前に突きながら肩を引くといった動きです。

武道の動作ばかりになっていますが日本で古くからある競技は相手との距離をとり、腕のリーチを生かしたものではない、相手の近い距離に入り込み攻めていくといった、何か覚悟をもって行うもののような気がします。

だた、この前に押すといった動きは肩甲骨、腕の動きで別物の動きに変わります。

例えば少し離れたところのものを取ろうと腕を伸ばした際、肩甲骨が背中から離れるようにして動かなければ距離は稼げません。

相撲や空手の肩を固定して押すといった動きがあるのに対し、ボクシングやフェンシングは離れた相手との距離を取った位置から拳や剣を当てるといった競技です。

東洋か西洋かといった文化の違いから生まれたのかわかりませんが、相手に押し当てるとったことで体の使い方が大きく異なっています。

素早い、瞬間的な動きにはこの肩甲骨を前側に動かして力を送り込むといった動きが適していることになります。

どちらが正しい押し方かといったことは特別ありません。

その時に適した体の使い方ができることが、日常にもスポーツにも大切です。

▼近づけるには引く運動

引く動作、プルは物体を引き寄せる、もしくは自身が物体に引き寄せられるといった動きになります。

運動会の定番種目、綱引き、のこぎりで木材を切る際も引いて切るようになっています。

現代でやっている子供は少ないかもしれませんが、木登りも自分の体を引き付ける力が関連します。

このものを引き付ける動きがあることで私たちは食事を口に運べ、スマートフォンを目の前で構えることができるのです。

スポーツの動きでは柔道のようなものは相手を引き付ける競技なのでなくてはならないものです。

水泳やボートでは水を引くことで自分自身を前に送り出しています。

引く、引き付ける動きのパワーをうまく使うには押す動きと同様に肩甲骨の動き、そして背中の筋肉の動きが必要です。

ごはん茶碗やスマートフォンを持つ程度であれば肘を曲げて引き付ける、腕の力のみで対応ができますが、重たいものに対して腕力のみで対抗するには力が足りません。

腕という体の末端側の部分のみではなく体の中心に近い部分を活用することが、効率の良い運動動作です。

●押す動き、引く動きの筋力トレーニング

▼押すためのトレーニング

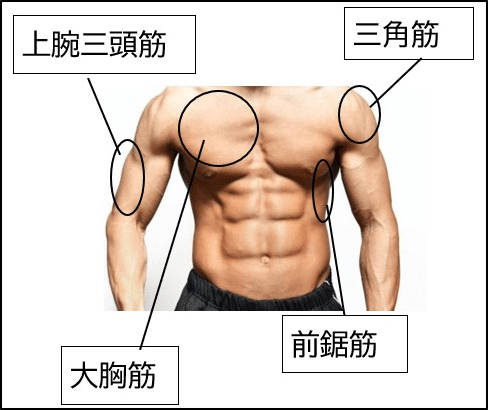

・大胸筋

胸の中心にある胸骨、鎖骨と上腕骨をつなぐ筋肉で、肩の関節を動かす機能があります。

この筋肉が働くと上腕骨が身体の中心側に向かって動きます。

・上腕三頭筋

肩甲骨と尺骨をつなぐ筋肉で、肩関節と肘関節を動かす機能があります。

二の腕と呼ばれる部分で、肘を伸ばす動きに使います。

三角筋

鎖骨、肩甲骨と上腕骨をつなぎ、肩パットのように肩を覆っている筋肉です。

筋肉の働く部分により腕を前側、外側、後ろ側に動かす機能があります。

・前鋸筋

肋骨と肩甲骨をつなぐ筋肉で、肩甲骨を前に出して押す動きをするときに使われます。

ボクシングのパンチではこの筋肉の働きが強くなります。

・プッシュアップ

腕立て伏せといわれる筋力トレーニングです。

大胸筋をメインに、三角筋の前部、上腕三頭筋を使います。

両手を肩幅よりやや広めについて頭から膝までまっすぐに保ちます。

脇を外側に広げて体を床方向に下げ、押し上げて持ち上げます。

余裕があれば膝を伸ばしてつま先立ちで行いましょう。

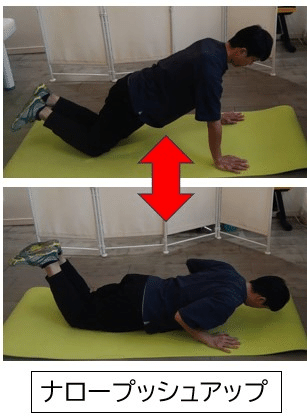

・ナロープッシュアップ

上腕三頭筋への負荷を強くしたプッシュアップです。

両手の幅を肩幅程度について頭から膝までまっすぐに保ちます。

脇を閉めながら体を床方向に下げて、押し上げて持ち上げます。

脇を閉めることで上腕三頭筋がよく使われます。

余裕があれば膝を伸ばしてつま先立ちで行いましょう。

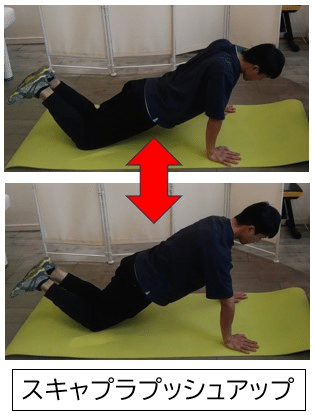

・スキャプラプッシュアップ

前鋸筋を活用したプッシュアップです。

両手の幅を肩幅程度について頭から膝までまっすぐに保ちます。

肘を伸ばしたまま、肩甲骨を背骨側に寄せて体を下げます。

床を押して肩甲骨を背骨側から離します。

余裕があれば膝を伸ばし、つま先立ちで行いましょう。

▼引く動きのトレーニング

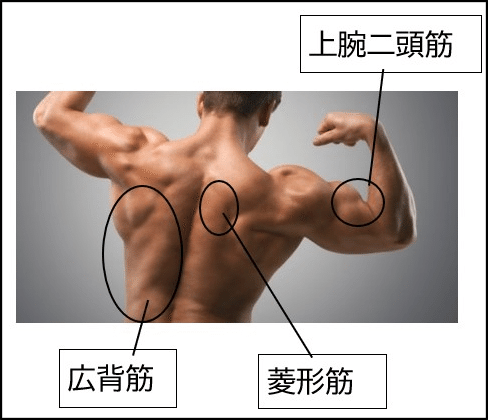

・広背筋

腰椎、胸椎、肩甲骨と上腕骨を結ぶ筋肉です。

腕を背中側に引く動作をします。

・菱形筋

胸椎と肩甲骨を結ぶ筋肉で、肩甲骨を背骨側に引き寄せる機能を持ちます。

・上腕二頭筋

腕の力こぶに当たる筋肉で肩関節、肩甲骨と橈骨を結びます。

肘を曲げる動きに働きます。

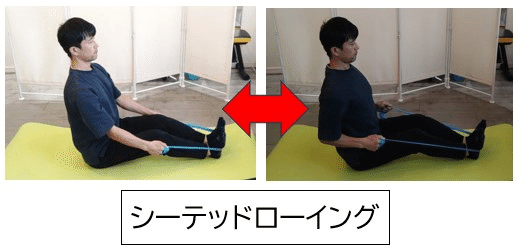

・シーテッドローイング

広背筋、菱形筋、上腕二頭筋を使います。

背筋をまっすぐしてセラバンドやチューブを足にかけます。

肩を後ろに下げ、肘を後ろ側に引き付けます。

肩甲骨を背中側に寄せるようにします。

肩が前に出るまで戻しします。

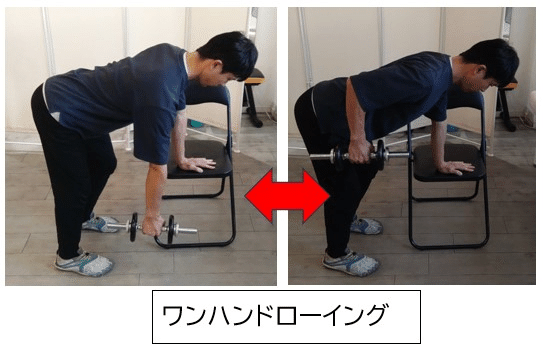

・ワンハンドローイング

広背筋、菱形筋、上腕二頭筋を使います。

上半身を前傾させて片手を台の上について支え、背筋をしっかり伸ばします。

反対側でダンベルなどを持ちます。

肩を後ろに下げて、肘を天井方向に引き付けます。

肩甲骨を背中側に寄せるようにします。

体が横に捻じれないようにしていきましょう。

●まとめ

・日常では「押す」と「引く」の動きが多くあり、必要な基本の運動動作です。

・押す動作では押し方により肩甲骨の動きが変わります。

・引く動作では腕だけでなく背中の筋力を使えると腕の負担が減りより力が発揮されます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ストレッチ専門店ストレチックス

https://stretchex.jp/

本部著書&公式ブログ 監修・執筆

本部研修トレーナー 渡辺 久進

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★ストレッチ専門店ストレチックスは、全国展開中の”アナタの街のストレッチ専門店”。ボディワーク経験者を積極登用する「高い専門性」と、指名料なしの完全担当制による「高い個別性」がウリ。「マッサージ店と何が違うの?」「競合他店との違いは?」「お客様の声は?」について知りたい方は、次のページからご確認ください!

> 今なら特別価格でご利用できる!詳しい情報はここをクリック! <

▼LINE友だち登録で、ストレチックスの初回利用が超おトク!