よい姿勢と改善のポイント

このブログでは、ストレチックス本部著書「70歳からのゆる~い筋トレ&ストレッチ」執筆者が、本で書いたことの要点や、書ききれなかったことを、お伝えしていきます。

今回のテーマは「よい姿勢と改善のポイント」です。

●よい姿勢とは?

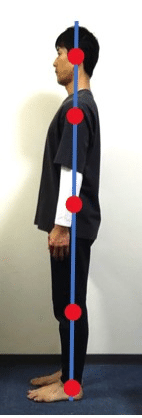

▼骨格から見る姿勢のチェックポイント

子供のころから猫背で、姿勢をよくしなさいと日々いわれ、やはりよくなりたいという気持ちはどこかにある、そのようなときにどうするか。

その対策として参考になればと思います。

パッと見て姿勢がよく見える人はどのようなことからそのように判断されるか、それは骨格の配列にあります。

私たちは重力に対して垂直に立っているため、縦方向への骨の並びが整っているときれいな姿勢に見えてきます。

トレーナーや整体の先生は姿勢の改善を目的としているときにどのポイントを見ることで姿勢が整ってきたとしているかは次のような部分の並びがあげられます。

とくに身体を横方向から見た際に猫背や肩の位置が見やすくなります。

耳の穴、または耳たぶ

肩の中央(肩峰(けんぽう))

骨盤の一番高さのある骨(腸骨稜(ちょうこつりょう))

膝のお皿のやや後ろ

⑤ 外くるぶしのやや前側

この位置関係によって、身体が丸まっているとか、腰に負担がかかっているとかを判断する一つの基準になります。

よい姿勢のイメージが人それぞれ異なり、理想とされるものも差があるともいますが、ここでは重力に対して負担がかからずに保つことができる骨格の位置としてとらえていただければと思います。

そのため足が長いとか、何頭身といったことは含まれません。

上記にあげた①~⑤の位置が、垂直線上にあることが、身体に負担がかかりにくく、疲れにくい姿勢であると一般的には評価されています。

真っすぐにスラっと立っているような方は膝が曲がっていたり背中が丸まっていたりするようには見えにくいと思います。

姿勢が悪い例をこのポイントで見るとすると、①の耳の穴の位置が②の肩の中央よりも前に出ていれば、頭が前に出ていて首から背中が前に倒れ込んでいるように見えることがあります。

不良姿勢の方を見たときに悪く見えるのはどのポイントの位置が悪くなっていてそのように見えるということです。

姿勢がよくなりたいという希望は多くあり、またその改善を目的にしたエクササイズや商品がたくさんあります。

それだけ多くの需要があってどのようにしたらその多くの方の姿勢をよくしたいといった希望に応えられるかの策が練られているということだと思います。

職場の隣のデスクに座っている同僚の頭が前に倒れパソコンに向かっている、久しぶりにあった家族の背中が丸くなっている、そうはなりたくないと思っていてもガラスに映る自身の姿を見たら曲がっていたといったことがあったりするものです。

▼よい姿勢と悪い姿勢の影響

姿勢がよいと何がよいのか?

見た目がよい

肩や腰など局所的な負担がかかりにくい

内臓の位置が安定しやすく機能がよい状態になる

背骨の並びよいことで自律神経の機能がよい状態になる

③、④は骨格という外見の部分だけでなく生理的なことや精神的なことも大きく関連し、姿勢が悪いことで内臓の病気になるとか、メンタルを患うということではありません。

話の一つとして、ある整体の先生の手記に背骨に対してのアプローチを行ったら性格が変わったというものもあるので何かの作用が出ることはあるようです。

背骨の内側には自律神経が通っている、背骨は自律神経が通る管の役目をしているのでそのかたちに変化があることが影響することはあるのかもしれません。

姿勢が悪いことで起こること

見た目が悪く見えることがある

肩や腰など局所的に負担がかかることがある

内臓機能が悪くなり代謝が悪くなることがある

自律神経の働きが悪くなることがある

姿勢がよいときの反対ですが、姿勢がよくても暴飲暴食などで内臓への負担が高くなることや背中が丸まっていても元気に活動している方も多いので、関連が考えられるといったものとしてとらえていただきたいと思います。

●様々な不良姿勢と改善ストレッチ・トレーニング

▼上半身で起こりやすい不良姿勢と改善のポイント

頭が前に出てしまう、フォワードヘッド

用語の通り、頭が前方にあるといった姿勢です。

頭の重さは体重の8~10%あるといわれます。

体重50kgの人の頭の重さは約5kgだとすると、中身の詰まったお米の袋と同じような重さが一番高いところにあることになるのでよくバランスがとれているものだと思います。

その頭の位置は肩の中央(肩峰)の延長線上に耳があることが理想でした。

もちろん頭と耳だけでなく足元から頭まで垂直線上にあることが骨格上、負担が少ない姿勢です。

頭の位置がこの垂直線上から大きく前に移動している状態がフォワードヘッド、頭部の前突位です。

頭が垂直線上にあればその下には胴体や骨盤、足が土台となって支え、真っすぐに積み重なっている状態です。

しかし、頭が前にあれば、土台の上から落ちそうになっている状態といえます。

もちろん首から外れて落ちることはありません。

それを支えているのが筋肉です。

筋肉は骨に付着していてその骨と骨同士をつないでいます。

筋肉は縮む(短縮)と伸びる(伸長)の作用があります。

頭が前に倒れているときはそれ以上倒れないように後ろ側の筋肉で支えられています。

筋肉から見れば“伸ばされながら耐えている”という状態になっています。

伸びて脱力していればストレッチされてイタ気持ちよい感覚かもしれませんが、それ以上伸ばされないようにしているので大きな負荷に抵抗をしているので、負担がかかることになります。

その筋肉に負担がかかり続けているとコリを生じたり、周囲の筋肉とともに動きが悪くなり関節の動きが悪くなったり、痛みを感じることの要因になります。

特に頭が前突して負担がかかり、姿勢に影響が出るものを「上交差症候群」と呼ばれることがあります。

頭が前に出て背中が丸くなり、頭と胴体を筋肉が前後で交差している姿勢、つまり猫背です。

背中が丸まっていればその分身長は低く見え、「姿勢が悪い人」として映ってしまいます。

▼改善ストレッチ・トレーニング

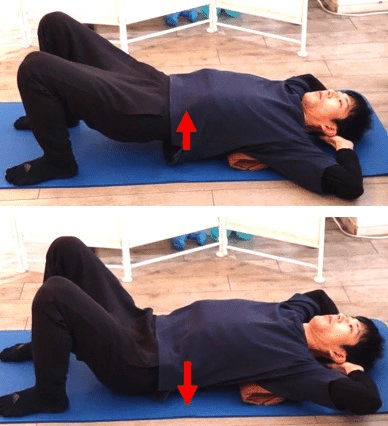

丸まっている胸椎を伸ばします。

バスタオル程度大きさのタオルを筒形に丸めて床に置きます。

背中に対して横方向して肩甲骨の下側の部分に当たるようにその上に仰向けになります。

両手を頭の後ろに添えて両膝を立てます。

お尻を少し浮かせて下に戻します。

胸が上に向いているような意識で5~6回繰り返します。

頭の位置を後ろに戻す動きを習得します。

仰向けになりあごの下に丸めたタオルを置きます。

タオルをあごで挟むようにして後頭部と首の後ろを床に近づけるようにします。

5~6回繰り返します。

▼骨盤の位置から見る姿勢と改善のポイント

次は骨盤の位置に注目したいと思います。

骨盤そのものが歪んでいるかというよりも、理想的な姿勢に対してどうなっているかという考えです。

姿勢を見るポイントで骨盤の一番高い骨(腸骨稜)がありました。

人の骨格は足の上に膝、股関節、骨盤が載っているので理想通りに積み重なっていれば外くるぶしのやや後ろ側の位置と、腸骨稜が垂直線上にあります。

不良姿勢で起こりやすいのが、骨盤が身体の前側に向かって移動している状態です。

この場合、垂直線よりも前側に腸骨稜があるので足の上に骨盤がしっかりと載っていないことになります。

自然に立っていても、お腹が前に突き出て腰が反っている姿勢になります。

中高年で腹部に脂肪がついて突き出ている方はもちろんいますが、若くてもお腹が前に抜けたようになり、腰が反った弓なりの姿勢になる方も少なくないと思います。

骨格をしっかりと支えているようなスタイルには見えにくくなります。

また、フォワードヘッドと同じく部分的なストレスがかかることもあります。

骨盤が前にあるということは、その上の肋骨との距離が出てきます。

そのため過剰に腰が前に引っ張られ、背面の筋肉の緊張が生じ、背中や腰へのストレスになります。

骨盤の下側には足があるので、股関節の動きが悪くなることも考えられます。

▼改善ストレッチ・トレーニング

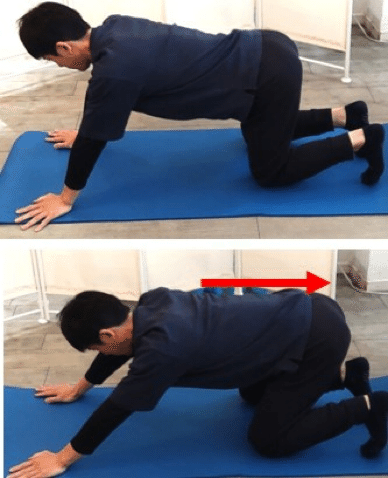

骨盤を後ろに引く動きを習得します。

四つん這いになって手の位置を肩よりも少し前側につきます。

頭から骨盤までをまっすぐにします。

真っすぐなかたちを保ったままお尻を後ろに引きます。

真っすぐなかたちのままもとに戻し、5~6回繰り返します。

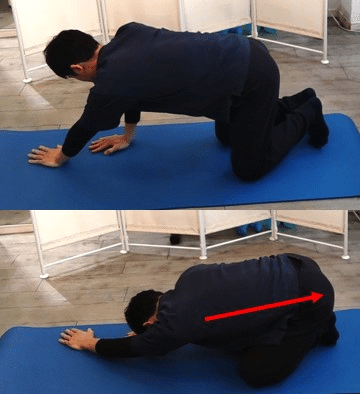

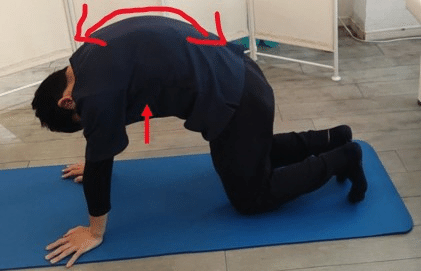

硬くなって身体を反らせやすくする背中の筋肉のストレッチ。

四つん這いになり左手を右手の前に置きます。

お尻を後ろに引いて左側の筋肉を伸ばします。

5回ほどゆっくり呼吸をして戻し、反対側も同様に行います。

▼背骨から見る姿勢と改善のポイント

最後に紹介するのは猫背と反対、背中の反りすぎといったパターンです。

猫背ないからよいだろうということはなく、適切な背骨のS字カーブが減少している姿勢です。

背骨のS字カーブは重力に抵抗するサスペンションの役割をしています。

そのため背骨が直線的になっているような場合は重力を吸収する機能が落ちて、首や背中、足にかかる負担が高くなりやすい姿勢です。

ご自身が猫背と思っていても実は反っているタイプだったということもあります。

背骨が動きにくくなってしまっていることが多く、さらに一部分だけが過剰に動いてしまい、そこに負担がかかりやすいこともあるので全体的に動きがでるように意識して動くことが大切だと思います。

▼改善ストレッチ・トレーニング

大胸筋、小胸筋という鎖骨周囲の筋肉のカタさを解消します。

仰向けになりテニスボールを鎖骨の下の部分に当てます。

ボールを当てたまま、床の上を滑らせるように上下に腕を動かします。

ボールの当てる位置を変えながら5~6往復繰り返します。

反って動きにくくなっている背骨の動きを改善します。

四つん這いになり、両手は肩の下、太ももはお尻の下の位置に置きます。

天井方向に背中を丸めます。

丸めたままゆっくり息を吸います。

ゆっくり吐ききったら、2、3秒止めてゆっくり吸って、5~6回繰り返します。

今回は上半身の丸さ、骨盤の位置、背骨と分けてみましたが、すべてがこれに当てはまるわけではありません。

これらが複合して不良姿勢になっていたり、今回の物と全く逆になっているような姿勢があったりと様々です。

日ごろ特に姿勢を気にしていなくても悪くならないようにストレッチやトレーニングをしておくことは有効です。

やってみて気持ち良い、苦手でできないものなどがあれば日常で取り入れてみてください。

●まとめ

姿勢は骨格の配列によってよい悪いが見えます。

よい姿勢、配列は重力に無理に抵抗せずに負担がかかりにくいといえます。

骨格の配列によって負担のかかる部分がでてきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ストレッチ専門店ストレチックス

https://stretchex.jp/

本部著書&公式ブログ 監修・執筆

本部研修トレーナー 渡辺 久進

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★ストレッチ専門店ストレチックスは、全国展開中の”アナタの街のストレッチ専門店”。ボディワーク経験者を積極登用する「高い専門性」と、指名料なしの完全担当制による「高い個別性」がウリ。「マッサージ店と何が違うの?」「競合他店との違いは?」「お客様の声は?」について知りたい方は、次のページからご確認ください!

> 今なら特別価格でご利用できる!詳しい情報はここをクリック! <

▼LINE友だち登録で、ストレチックスの初回利用が超おトク!