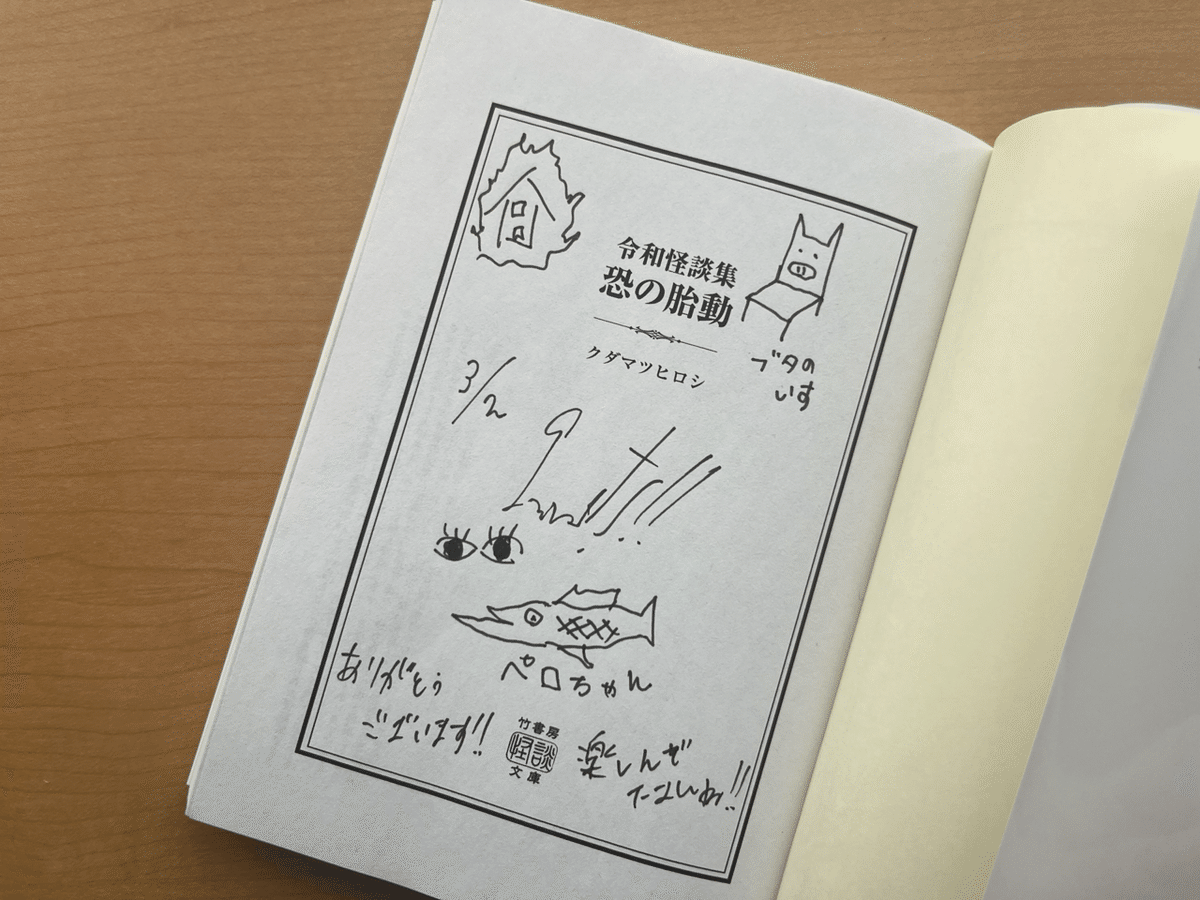

クダマツヒロシ初単著『令和怪談集 恐の胎動』を読んで

実話怪談とは、誰かの体験などを取材し集めた話となる。

そのため怪談の種類や色、雰囲気は様々なものであるはずなのに、こうもその怪談師や作家の‘‘もの‘‘になるというのは面白いなといつも感じます。怪談本というジャンルだからこそ放たれる、未知の刺激。今回この本を読んで受け取った刺激により湧き上がった感情と怪談の面白さを多くの人に伝えられればと思い、感想文を書きます。

感想文下書き画面

クダマツヒロシさんの初単著となる「令和怪談集 恐の胎動」。読み終えて一番に浮かんだのは「マカロンのようだ」という感想。

コンパクトに纏まり軽やかに見えるたたずまい。しかし、一口齧ればその重厚感ある甘さと歯ざわりに驚きます。いつまでもねちょねちょと絡むような質感。あのサイズひとつで満足感が高く、誰かに食べさせたくなる。

まさにそういった怪談の数々が今回おさめられています。

「読書はインプットをしながら同時に創り上げる行為だ」と私は常々考えています。だから読書が好きで特に楽しいと感じるんです。

作品を受け取る/取り込むにあたって、読書が私は一番楽しい。うまく説明できないけど、読書はインプットしながら同時に創り上げる行為だと考えている。本を読むのはそれだけでライブ感があると思うんです。

— イソノ (@luc_xx7) March 26, 2024

昨日今日と多数のポスト見て呟いちゃったけど、好きな方々の本が出続けてほしいなと願います。

本などにおける文章は、物語が提供されていても「読む」というこちら側の能動的な行為が必要です。それは同時にその物語を作っているとも言えます。

時にその行為は自分を守る機能としても働き、台詞や言葉の強度を弱めたり意識的に脳内で映像を再生しないといった事も可能です。だからこそ「怖いけど気になる」という方には‘‘本‘‘がより楽しめるものだと思います。

また逆に、読みながら自分の中でどこまでも怖くすることも可能。まさに自分に合った物語の仕上げを行える楽しさがあります。

語りや映像は、自分が想像できないものを提供されるので大きな驚きや新鮮さは多く与えられます。だけど私は本で読むというのが楽しいんですよね。

もちろん、読み手が仕上げを行うとしても並べられたお皿の中のもので大きく変わります。それが作家の方の色や技術。

クダマツさんの文章を読んでいると「頭の中でコントが繰り広げられるような」感覚があります。語りでもその雰囲気はあり、リズミカルな文章の組み立てと聞き手読み手を飽きさせない軽快さが散りばめれているからではないでしょうか。

今回収録されている「シーマン」にもそれは表れています。

怪異の現象としては穏やかな部類の‘‘何かが見えてしまう‘‘というもの。また、終始話の色合いはモノトーンでクライマックスにかけても大きな変化や驚きがあるわけではありません。

しかし、読み込んでしまう魅力がある。それはタイトルにもなっている「シーマン」が鍵を握っています。私も世代ということもありますが、シーマンに夢中になっているという筆者の情報。怪談としての物語の筋に何かをもたらすでもないような話が付け加えられているのが引き込まれるスパイスとなっています。

最後まで読んで「ん?・・・・・・ん?」となりもう一度読む。

そして私もペロちゃんに思いを馳せる。

こういった不思議な読後感がクダマツワールドの虜になる要因なんです。

「シーマン」とかキュートな怪談じゃないですか。

なのに「御厨子開帳」のようなグロテスクな話も収められている。このギャップがたまりません。短編の怪談集だからこそ、全編通した時にフルコースのような味わいがあります。

私は今回の話の中で「御厨子開帳」が一番のお気に入り。

取材した誰かの体験であるからこそ、その中で忠実に且つ自分が送り出したい形で作るという怪談ならではの難しさがあります。

そこには怪談作家として価値観や倫理観、許容範囲というものが関係するのかもしれません。クダマツさんはそれらの範囲が広く、ある意味ぶっ壊れているのかもしれない。いや、もしくは趣味趣向が特殊な癖というのも考えられます。変態という言葉とも違う、異様さ。それがこの「御厨子開帳」から感じ取れます。

ぶちゅんっ。

良い擬音ですよね。字面から高揚してしまうような気持ち良さがあります。

怪談を好むようになって「グロテスクなものがないかな」と探すもののなかなか行き着かなかった私にドストライクな話でした。

でもこの話を最後まで読むと、クダマツさんだから表現できた‘‘角が取れて丸みを帯びたグロ‘‘だと感じたんです。笑いを最後の展開で持ってきたという部分もありますが、なんというか‘‘女性的な感性‘‘が漂っているような感覚。ちょっとうまく言えないんですが、性差を感じさせない話の作り方があるんですよね。以前関西での怪談イベントでお会いした時にも柔らかい人柄だという印象を持ちました。でもそれは何というか、ただ優しいとか人当たりが良いとかいうのではなく内包した異様さをふわふわの何かで隠しているような感じでもあったんです。

人の体験を自分の話とする時って、想像力や共感力が大切だなと実感しています。それをどう養うかって、やっぱり人生経験だと思うんですよね。それがとっても豊かな方なんだろうなとクダマツさんから感じます。

怪談を「これは怪談である」とする時って、「これは何か普通から逸脱している」と認めるときでもあると思うんです。そこに何か差別的感情を感じ取ってしまうとすごく悲しくなります。それがクダマツさんの怪談には無いなって、だから良いなと素直に思える。

「豚の椅子」や「燃える家」もすごい話です。あの真っ黒い目で真っすぐ物語を見つめている様子が浮かびます。悲しみや憎悪が渦巻いている物語も敬意を払って受け止められている。

自分の怪談とするという事はその人の体験を一緒に背負う気がするんですが、クダマツさんには安心感がある。この人に体験を預けたいと思える。

揺るぐ事を知らないような覚悟。以前から感じていたクダマツさんのその思いはしっかりあとがきにも残っています。読めて良かった。心震えました。

こちらも首をそろえて次の本を待っています。