英語③ 英作文の勉強方法

英作文ができるために

はじめに

英語の勉強のやり方については、

① 精読のやり方

② 音読のやり方

③ 英作文の勉強方法

④ 英会話の勉強方法

の4つに分けて紹介しています。

「① 精読のやり方」と「② 音読のやり方」では

主にリーディングとリスニングの習得について書きました。

「③ 英作文の勉強方法」では、

ライティングの習得について主に記載しております。

リーディングやライティングができていない状態でもライティングを学び始めることはできます。

「③ 英作文の勉強方法」は、

「① 精読のやり方」と「② 音読のやり方」を読んでいないと学習できない内容ではないのでご安心いただきたいのですが、

やはりご理解いただいたうえで取り組んだ方が学習効果が高いと考えますので、よろしければ事前にご覧いただきたいです!

それでは英作文ができるようになるための勉強方法を考えるために、

「英作文ができる」という状態がどういうものなのか整理するところから始めましょう。

「英作文ができる」とは

英作文の勉強というと、

「書いてみた英作文を英語の先生に添削してもらう」という勉強方法を真っ先に思いつく人が多いのではないでしょうか。

僕もその一人でした。

模範解答を見ても、そんなもの自分で作れるわけないし、

自分で書いた英語が正しいかどうか自分で判断できないし、

だから代わりに判断してもらう必要があると。

解いては添削依頼、解いては添削依頼、

ひたすら繰り返し続けていました。

ところがある日、職員室中に響き渡る声で怒られたのです。

「お前は二度と英作文をやるな!!!」

はじめは意味がわかりませんでした。

怒られながら、続けて言われたことは

「お前は英語を作っている。自分で勝手に英語を作るな。」

というものでした。

当時は急に怒られたのでとにかくびっくりしましたが、

いまでは先生の意図がとてもよくわかります。

あなたの母語が英語ではないのだとしたら、

はたして、あなたが自分で作り出した英語がイギリス人やアメリカ人に間違いなく通じると断言できるのでしょうか。

例えば、

私は雨にあった。

を英語に直そうとしたとき、

I met a rain.

という表現を作ったとして、

これはイギリス人やアメリカ人に通じるのでしょうか。

もしかしたら通じるかもしれないし、

もしかしたら通じないかもしれない。

確かめる術がないから添削依頼に出すわけです。

自分で作った英語を添削してもらって、

運が良いと丸がついて、運が悪いとバツになる。

こんなことを繰り返していても、いつまでたってもこのギャンブル状態を抜け出すことがないと気づいていただきたいのです。

だから、「英作文ができる」の第一歩は、

絶対に通じると断言できる英語を書けるようになることから始まります。

そのために必要になってくる考え方が「英借文」と呼ばれるものになります。

手順のひとつ目として、

まずは英借文がどのようなものか確認していきましょう。

英借文

「英借文」とは

絶対に通じると断言できる英語を書くためには、

絶対に通じると断言できる英語を知る必要があります。

なにを当たり前のことを言っているんだと思われたかもしれませんが、

英作文の学習の入り口は本当にこれに尽きます。

試しにひとつ、次の日本語を英語に直すことができるかどうか実践してもらいましょう。

私は家に帰る途中、にわか雨にあった。

できましたか?

実はこの問題は、英作文の学習における定番中の定番なのです。

模範解答を挙げるならば、

I was caught in a shower on my way home.

になります。

「にわか雨にあう」は「be caught in a shower」であること、

「家に帰る途中」は「on one's way home」であること、

これを知っていない状態で作ることは不可能に近いですよね。

裏を返せば、知ってさえいれば簡単に書けてしまうわけです。

どういうことか試してみましょうか。

「私は家に帰る途中、にわか雨にあった。」が

「I was caught in a shower on my way home.」であると知ったうえで、

次の日本語を英語に直してみてください。

彼女は家に帰る途中、犬に嚙みつかれた。

さて、いかがでしょう。

解答例を挙げるならば、

She was bitten by a dog on her way home.

みたいになります。

どうでしょうか、難しく感じましたか?

英作文が苦手だという人でも自然と書けてしまったという人が多いのではないかと思います。

だとしたら、なぜ、突然書けるようになってしまったのでしょう。

それは「家に帰る途中」は「on one's way home」であると知っていたから、としか言えないですよね。

まずは、

同じことを他の多くの表現でもできるようにすることが、

英作文の学習であると気づいていただきたいのです。

また、せっかくなので同じ文章を別の方法で英作文してみますね。

「にわか雨にあう」は「be caught in a shower」と表現すればよいことを知らなかったという前提で、どうにかして乗り切ってみましょう。

「にわか雨にあった」とはどういうことかというと、

「急に雨に降られてしまった」ということですよね。

※ 余談ですが、僕は「にわか雨」の意味を勘違いして認識していた時期がありました。ネットスラングでもよく見られる「にわか」とは、「古参」の対義語のように使われており、「新参者」という意味ですよね。「つい最近ある分野について知ったばかりの初心者」みたいなニュアンスが含まれている言葉です。

他にも「にわかには信じがたい」という言葉は「急にすぐには受け入れられない」という意味になりますよね。

「参入してからの時間が短い」というのが「にわか」の本質なのですが、僕は勘違いしてしまっていたため、「にわか雨」を「軽くパラパラと降る雨」という風に誤解していました。

では、「急に雨に降られてしまった」を英語でどう表現しましょうか。

実践してみましょう。

今日は雨が降っている。

これは英語でどう言われるでしょうか。

It is rainy today.

ですよね。

(もしかして、Today is ~~~. なんて言ってしまってはいませんよね??)

そのうえで、

be動詞が状態を表すものだとしたら、

その状態に変化を加えるために用いる動詞として become が使える、

と言われて納得できるでしょうか。

(He is a teacher. が「彼は先生である」だとしたら、He became a teacher. は「彼は(先生ではないものから)先生になった」のように変化を表現することができる、という意味です。)

だとすると、

「雨になった」は「It became rainy.」

といえるはずですよね。

であるならば、

「急に雨になった」は「It suddenly became rainy.」

といって通じないことはないはずなのです。

これらを踏まえた別解として、

It suddenly became rainy on my way home.

も間違っていない英作文になります。

こちらもやはり「It is rainy today.」を知っていることが前提になるので、

どこまでいっても表現を知っている必要があるのですが、

決して難しい表現を知っていなくても、中学1年で習うような英語を工夫して書き換えれば、英作文の答案を作ることができてしまうのです。

It suddenly became rainy on my way home.

という表現が、イギリス人やアメリカ人に違和感なく自然に聞こえるかどうかなんて知りません。

僕は英語のネイティブではありませんから。

ただ、僕は外国人であるけれども、

この表現が絶対に通じるということは断言できるのです。

なぜなら、僕が新しく作った表現がひとつもないから。

僕が行った作業は、on my way home とか It is rainy today とか、

絶対に正しいと断言できる表現を微調整して作り変えただけなのだから。

I was caught in a shower on my way home.

を知っていたら、

She was bitten by a dog on her way home.

を書くことができる。

on one’s way home と It is rainy today.

を知っていたら、

It suddenly became rainy on my way home.

を書くことができる。

正しいと知っている英文を使って作った、

絶対に通じると断言できる英文しか答案用紙に書かないこと。

これが「英借文ができる」という状態になります。

例文の暗唱

英借文ができるようになったうえで、

やはりそれだけで英作文ができるようになるわけではありません。

自分の知っている表現が I am a student. と I am happy. の2種類だけだとしたら、He is a hero. とか She was sad. とか、英語で表現できることが極めて限定的になってしまいますよね。

英借文が「正しいと知っている英文を使って、絶対に通じると断言できる英文を作る」ことだとすると、

「正しい英文」をたくさん知っている状態を作ることが、次のステップとして求められます。

英作文を解いている試験中にネイティブチェックを受けることはできないのだから、既にネイティブチェックを受けてある英文を事前に覚えておくことが必要になってきます。

変な話、ネイティブチェックを受けてさえいればどんな英文であっても構わないのです。なので、例えば英単語帳に例文が掲載されているようであれば、全部の例文を覚えちゃうのでも問題ありません。(ターゲット1900であれば1900個の例文を覚えることができるわけです!)

ただ、やたら覚える量が多くなりすぎてしまうと大変になるので、英作文で役に立ちやすい、汎用性の高い英文を厳選できると学習がやりやすくなります。

2つ、英作文で活用しやすい暗唱例文を厳選してくれている教材を紹介します。

どちらも、すべて丸暗記する価値がある良質な英文が学べます。

さて、ここで「① 精読のやり方」をご覧いただいている方であれば、ある内容を思い出したという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

文法事項を網羅できて、しかも数を絞ってある、質の高い例文を覚えることで英文法を身につけることができるというものです。

※ ちなみに、

「① 精読のやり方」

➣「精読に必要なもの」

➣「② 文法」

➣「◎帰納的な学習方法」

に書かれています!

結局のところ例文を覚えるという作業は同じなので、両方の勉強を兼ねてしまうことが可能です。

英文法のために覚えた例文も、間違いなく英作文に結びつきますので、英作文が求められる場合には敢えて英文法を例文暗記で学習するという選択をとってみてもいいかもしれません。

日本語で言い換える

英借文ができるようになったうえで、

例文をたくさん覚えたところで、

「訳さなきゃいけない内容をうまく英借文するための例文が頭にない!」という状況には出会いうると思います。

これはある意味当然のことで、置き換えるだけでばっちり通用するための英文がたまたま暗記していた例文の中に用意されてあるという方がどう考えても不自然なのです。

そのためには表現を修正して、

英借文するだけで伝えたい内容になるように、訳す日本語を言い換えることが求められます。

英語を英語で言い換えるとなると、それはとても難しい行為ですので、下手にやらない方がいいです。

いろいろな表現を学ぶうえで英語を英語で言い換えられるようになる練習はやって損はないですが、

少なくとも英作文の試験中においては、英語を自由に取り扱えるようになったと自信をもって断言できるまでは、まず不可能だと考えて試みないことをおすすめします。

ですが、日本語が堪能であると仮定するならば、

日本語を日本語で言い換えることはさして難しくないはずです。

英作文においては、

「日本語」→「日本語」→・・・→「日本語」→「英語」

という言い換えをしましょう。

「日本語」→「英語」の言い換えは1回しかしないこと。

「英語」→「英語」の言い換えはしないこと。

これは実は、慶應義塾大学の英語の試験でも推奨されているものになります。

2012年~2022年の慶應義塾大学経済学部の英語では、

IV. の英作文の問題文中にヒントとして以下の注意点が記載されていました。

注意点:

日本語の表現をうまく英語にできない場合は,別の言い方に変えてから英語にしてみましょう。(例)難解→分かりにくい→hard to understand

なんて親切な試験なのでしょうか。

英作文しやすいように助言してくれているわけです。

これは高校生にとっては、大いに参考にすべきアドバイスになるでしょう。

それではひとつ、実際に日本語を言い換えながら英作文をやってみましょう。

2024年の京都大学の英作文の問題を用いて、どのように考えれば「英借文」まで持ち込めるか考えてみます。

次の文章を英訳しなさい。

かつての自分の無知と愚かさを恥じることはよくあるが,それは同時に,未熟な自分に気づいた分だけ成長したことをも示しているのだろう。逆説的だが,自分の無知を悟ったときにこそ,今日の私は昨日の私よりも賢くなっていると言えるのだ。まだまだ知らない世界があることを知る,きっとこれが学ぶということであり,その営みには終わりがないのだろう。

さて、困りましたね。

このうち1文だけ、ここでは一緒に作ってみることにします。

恐らく最も手を焼くだろうと思われる2文目、

「逆説的だが,自分の無知を悟ったときにこそ,今日の私は昨日の私よりも賢くなっていると言えるのだ。」

この文でやってみましょう。

さて、いきなり「逆説的だが」という言葉にぶち当たりましたね。

Paradoxically, ~~

であったり、

It sounds like paradoxical, but ~~

であったり、

という表現を知っていれば勝ちです。

これ以上に求められることはありません。

ここまでであれば語彙が十分にあるだけで作文できますが、

このやり方だけで突っ走ろうとすると直後に詰んでしまうのではないでしょうか。

「自分の無知を悟ったときにこそ」ですね。

悟る、、?

そんな英単語、知ってる、、?

「訳語を当てはめていく」という方針ではどこかで必ず限界を迎えてしまいます。

だから、日本語をとことん解釈して嚙み砕くところから始めていただきたいのです。

①「逆説的だが」

②「自分の無知を悟ったときにこそ」

③「今日の私は昨日の私よりも賢くなっていると言えるのだ」

この3つに区切って考えていきましょう。

①「逆説的だが」

逆説的という言葉はどんなときに用いるでしょうか。

ある説明が、一見すると矛盾していて成り立たないように思えるが、やはり成り立つというときに、逆説的だと言いますよね。

「もしかすると間違ってるように思えるかもしれないが、しかし」というと、may ~~~, but ~~~ の譲歩・強調の表現を用いることで「やはり正しい」というニュアンスを伝えることができそうです。

「逆説的だが」→「一見すると矛盾しているようだが」→「もしかしたら間違っているように聞こえるかもしれないが」

このように噛み砕くことができれば、

It may not sound true, but ~~

例えばこんな英文を作ることができました。

②「自分の無知を悟ったときにこそ」

「悟る」は、シンプルに捉えるならば「気づく」という意味になるのではないでしょうか。

ただこの文章での「悟る」は、ただ気づくだけではなく、深く理解して反省を促すレベルで思い知らされるような意味合いで用いられています。

「無知」と聞くと ignorance という英語がポンと浮かんだ人も少なくないと思いますが、さて、これも少し悩みますよね。

「自分の無知を悟る」という表現に ignorance をはめ込めるほど、この単語に詳しい状態でしょうか。

「こそ」があるので強調されていることがわかります。

なにかしらの形で強調していることを示しましょう。

「自分の無知を悟ったときにこそ」→「特に、自分がどれほどものを知らないかを思い知ったときに」→「特に、自分がどれほど少しのことしか知らないかを現実として気づいたときに」

このように理解できれば、例えばこんな英文になります。

especially when I realize how little I know

③「今日の私は昨日の私よりも賢くなっていると言えるのだ」

比較の文章ですね。

「今日の私」と「昨日の私」を比較するだけであればそこまで難しくなさそうです。

「~と言える」で少し悩むかもしれません。できればニュアンスまで含めたいところかもしれませんが、ここは単に認識が可能である旨を伝えたいだけと捉えてもいいのではないかと考えました。

「賢い」としてどの単語を選ぶかは難しいですね。

無難に smart としておくか、

経験豊富というニュアンスで wise とするか、

知識豊富というニュアンスで intelligent とするか、

悩ましいところです。

結論、どれを選んでも評価されると思います。

「愚かさ」や「未熟」とあるので wise を選ぶのも面白いと思いますが、

「無知」や「知らない世界」の文脈が強く出ている箇所なので、僕は intelligent をチョイスしました。

「今日の私は昨日の私よりも賢くなっていると言えるのだ」→「今日の私は昨日の私より賢いと言うことができる」

すると、例えばこんな感じの英語ができあがります。

I can say I am more intelligent today than I was yesterday

では、①~③でできあがった英語を繋げてみましょう。

【解答例】

It may not sound true, but I can say I am more intelligent today than I was yesterday, especially when I realize how little I know.

どうでしょうか。

この英文を見て、難しいと感じる箇所はあるでしょうか。

恐らくですが、あなたの頭の中にあった知っている表現だけで構成されているのではないかと想像します。

ただ、自力で書き上げるとなるとやはり難しいでしょう。

だから「知っておくべきだった表現」をきちんと取り出して「英借文」できるレベルになるまで、基本例文を暗記しておいていただきたいのです。

予備校や赤本が提示する解答例はきっと、もっと難しくてカッコイイ英語だと思います。そんな英語が書けるようになるのが相応しいですし、目指し続けるべきだとは思います。

ですが敢えて、日本語を噛み砕いて噛み砕いて、伝わることを最優先に考えた平易な英語で作文してみました。

日本語を言い換えることが上手にできれば英作文は容易になること、逆に言うと英作文ができるためには日本語を適切に言い換えられる必要があることに、気づいていただきたかったのです。

「日本語」→「日本語」が適切にできれば、

一見すると非常に難解で訳せないだろうと思えるような日本語であっても、

きちんと伝わる英語に直すことができるのです。

「英借文」まとめ

「英借文」と「例文の暗唱」と「日本語の言い換え」についてお伝えしてきました。

実際の手順としては次のようになります。

・例文を暗唱して正しいと知っている英文を増やすこと。

・知っている表現で伝えられるように日本語を別の日本語で言い換えること。

・正しいと知っている英文を使って絶対に通じると断言できる英文を書くこと。

これらができるようになれば英作文はできるようになるということを実感していただけたなら幸いです。

論理構成

意見を伝えるために

さて、これまで「英借文」の考え方と、そのために身につけるべきことをお伝えしてきました。

いわゆる英訳のための手順としてご理解いただけたのではないかと思います。

ですが、これだけでは完成しない英作文があります。

それが「自由英作文」と呼ばれるものです。

細かく分類していくとスタイルはたくさんありますが、

自由英作文の定番であり、また汎用性の高い、意見論述の形式の自由英作文を想定して説明します。

自分の意見を相手に伝えるためには、主張に至るまで論理的に文章を組み立てる必要があります。

そこで考えておかなくてはならないのは、

日本語において相手を納得させる文章構成と、

英語において相手を納得させる文章構成とでは、

勝手が違うということです。

英語と日本語の文章構成

突然ですが、なにかを主張してみるとしましょうか。

例えば「高校は制服の着用義務を廃止して私服通学を許可すべき」という意見を想定してみてください。

高校は制服の着用義務を廃止して私服通学を許可すべきだと考える。その理由は2つある。

まず、僕は汗っかきで、夏場は特に汗をたくさんかいてしまうから、通気性のいい服の方が過ごしやすいし、洗濯もしやすい。制服は統一感があって、イベントや式典の際には着用するべきだと思うが、普段は生徒が過ごしやすい服装で通学した方が、授業にも集中できて生徒の成績向上にも繋がると思う。

次に、~~~

まだ途中ですが、ここまで読んでどういう風に感じましたか?

なにか違和感を覚えたでしょうか。

日本語として読んだなら、普通に読めると思います。

意見論述として、もしかしたら評価されて、なんなら主張が認められるかもしれませんね。

ただ、これをそのまま英語にしたとしましょう。

するとどのように聞こえるかというと、

「高校の制服は廃止すべき、なぜなら、私は汗をたくさんかくからだ」

という主張・根拠になってしまうのです。

英語の場合、日本語より論理が明確に求められる傾向が強いので、厳密にみられます。

どういうことかというと、「理由は2つある」と言っているので、

「まず、〜~」の文章が、主張に対する1つ目の理由であると判断されてしまうわけです。

英語の型に沿って書く

日本語で主張するのなら、そこまで気にすることはありません。

いかに説得力を持たせるかだけを考えて、手頃な具体的な話から、少しずつスケールを大きくしていき、抽象度の高い一般的な結論に着地してもらって結構です。

ですが、英語で主張する際には英語の型にカッチリ当てはめて書いていただきたいのです。

2つの理由に基づきます。

ひとつは、不慣れな外国語での記述であるという理由です。

ただでさえ説得力のある主張をするのが難しいのですから、「説得力を持たせるフォーマット」に則って書いた方が良い作文になりやすいというものですね。

もうひとつが、英語においては良い文章の書き方が具体的に定められてあるという理由です。

日本語であれば割と様々なスタイルが許容されており、論理性が確保されていて説得力があれば十分で、反対に読者には筆者の主張を正確に捉えるための読む技術が求められます。(もっとも、日本人の多くが英語的な文章を好むようになって「英語みたいな日本語」ばかり見られるようになってしまっているのは個人的には寂しい気持ちですが。)

日本語では読者に適切に読む技術が求められますが、

英語においては筆者に適切に書く技術が求められているのです。

その技術が、パラグラフライティングと呼ばれるものになります。

パラグラフライティング

パラグラフライティングがどんなものか簡単に説明すると、

パラグラフをどのように分けるべきで、

パラグラフ内にはどんな文章が用意されてあって、

それぞれの文章をどんな順番で配置すべきか、

理想とされる典型があって、なるべく則った形式で記述する、

というものです。

余談ですが、この技術を逆手にとって英語の読解に役立てちゃおうという考え方が「パラグラフリーディング」と呼ばれるものになります。

筆者がしっかりと文章を組み立てられる人だと想定し、読んでいる文章も同様に作法に則っているに違いないと信じることで成立します。

非常に便利なものだと思いますし、試験で英語を読むスピードを速くするのに大きく貢献してくれることと思いますが、個人的には「パラグラフリーディングに頼って読めた」ことをもって「英語を読んで理解できるようになった」と思い込んでしまう懸念があるので、あまり推奨したくありません。

やはり、頭から1文ずつ書かれてある内容を積み重ねていくことで、文章で伝えたいことを理解できるようになっていただきたく、パラグラフリーディングは、そんな力が間違いなく身についたうえで活用すべき技術だと考えています。

用いるべきものであって、頼るべきものではない。

その意味で、あえて「パラグラフリーディング」を学ぶ必要はないと考えており、きちんと「パラグラフライティング」ができるようになれば十分であるというのが僕の意見です。

それでは、パラグラフライティングの仕組みについて説明していきます。

- 1パラグラフ=1トピック

「paragraph」の意味を辞書で調べると「段落」という訳が出てくることと思いますが、まず初めに認識しておいていただきたいのは、

「英語のパラグラフ」と「日本語の段落」は別物である

ということです。

文章を読みやすくしたり、

区切りをつけて一息おいたり、

なんとなくキリがいいから改行したり、

日本語の段落分けには(「気持ちのいい段落分け」の共通認識はあるとしても)特に明確なルールがあるわけではありません。

ところが、英語でパラグラフを作る際にはルールがあります。

それが「パラグラフ1つに対してトピック1つ」というものです。

「topic」は「話題」と訳される単語かと思います。

トピックとは、話題として提示して議論したい内容、という風に理解しておきましょう。

パラグラフのルールとは、次の2点にまとめることができます。

「パラグラフを作ったからにはトピックがなくてはならない」

「1つのパラグラフの中に2つ以上のトピックがあってはならない」

これが、パラグラフライティングにおける大前提の基本ルールだと心得てください。

- トピックセンテンス

「パラグラフ1つに対してトピック1つ」

という大前提のルールに基づいて、

もうひとつのルールが

「トピック1つに対してセンテンス1つ」

というものです。

つまりパラグラフの中では、

1つのセンテンスでトピックを書ききらなければならない

ということになります。

そのトピックが書かれた1文のことを、

トピックセンテンスと呼びます。

トピックセンテンスは、パラグラフの中に、

どこでもいいので書かれてあればいいのですが、

多くの場合はパラグラフの冒頭に置かれます。

型に沿って英語を書く理由のひとつが不慣れな外国語での記述だからであることもあり、特に慣れないうちは「トピックセンテンスは冒頭に書かれやすい」という慣習を踏襲しておいた方がいいでしょう。

冒頭にトピックセンテンスを書き、

続けてサポートセンテンスを書きます。

サポートセンテンスとは、トピックセンテンスを支えるための文章であり、説得力を持たせるための補足だったり、具体的な詳細な説明だったりが書かれるものになります。

またパラグラフが長くなる場合には、

各パラグラフの最後にコンクルーディングセンテンスが置かれたりもします。

少なくとも大学入試の英作文であればここまで求められることはないと思うので、余談程度に知っておいていただければ十分です。

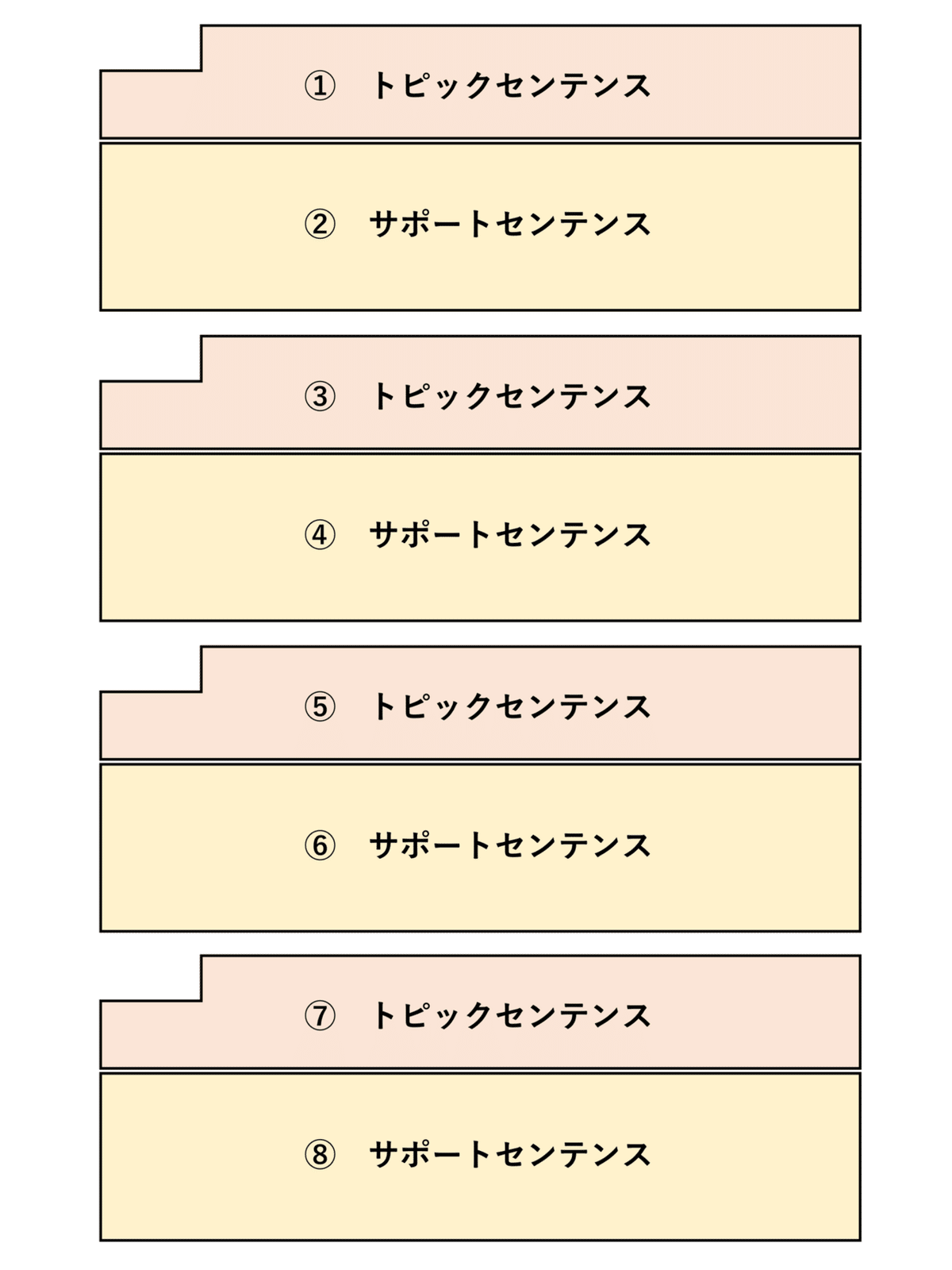

ですので、型にカッチリはめて書かれた英作文は、

このような姿であるということになります。

- ディスコースマーカー

トピックセンテンスを作ることができたら、ディスコースマーカーを付けます。

ディスコースマーカーとは、

文章の流れを示すための目印だと思っておいてください。

パラグラフライティングにおいて、

ディスコースマーカーの役割は大きく2つあると僕は認識しています。

ひとつは、パラグラフとパラグラフの関係性を示すこと。

もうひとつが、トピックセンテンスであることを示すことです。

もう少し詳細に説明しますね。

例えば、however という単語はディスコースマーカーになりえます。

「しかしながら」という逆接を意味する副詞ですね。

これがトピックセンテンスに付けられるディスコースマーカーとして機能するとき、

前文に対しての逆接なのではなく、

前パラグラフに対しての逆接、

もっと言うと

前パラグラフのトピックセンテンスに対しての逆接

として働きます。

そしてもうひとつ、

これは決して絶対のルールではないのですが、

丁寧に書かれた文章であれば however の書き方で、

トピックセンテンスであるかどうかがわかります。

however が文頭にあったらトピックセンテンス、

however が文中にあったらサポートセンテンス、

であるというルールです。

However, her opinion leaves room for argument.

とあった場合は、

前のパラグラフのトピックであった「her opinion」に対して、

このパラグラフでは「her opinion に議論の余地があること」がトピックであるということを伝えるトピックセンテンスになります。

Her opinion, however, leaves room for argument.

とあった場合には、

このパラグラフのトピックが「her opinion」であり、

「her opinion」について詳細に説明するために、

「まだまだ議論の余地がある」と言及しているサポートセンテンスになります。

全ての英文がこのルールに則って書かれているわけではありませんが、

やはり外国人として英語で意見を述べる場合には、

誤解が生じないことが最優先になるため意識しておいて損はないでしょう。

つまり、

パラグラフの冒頭にトピックセンテンスを置き、

トピックセンテンスの文頭にディスコースマーカーを付ける。

このように書いておけば、

どのような構成で書かれた文章であるかがまず間違いなく正しく伝わります。

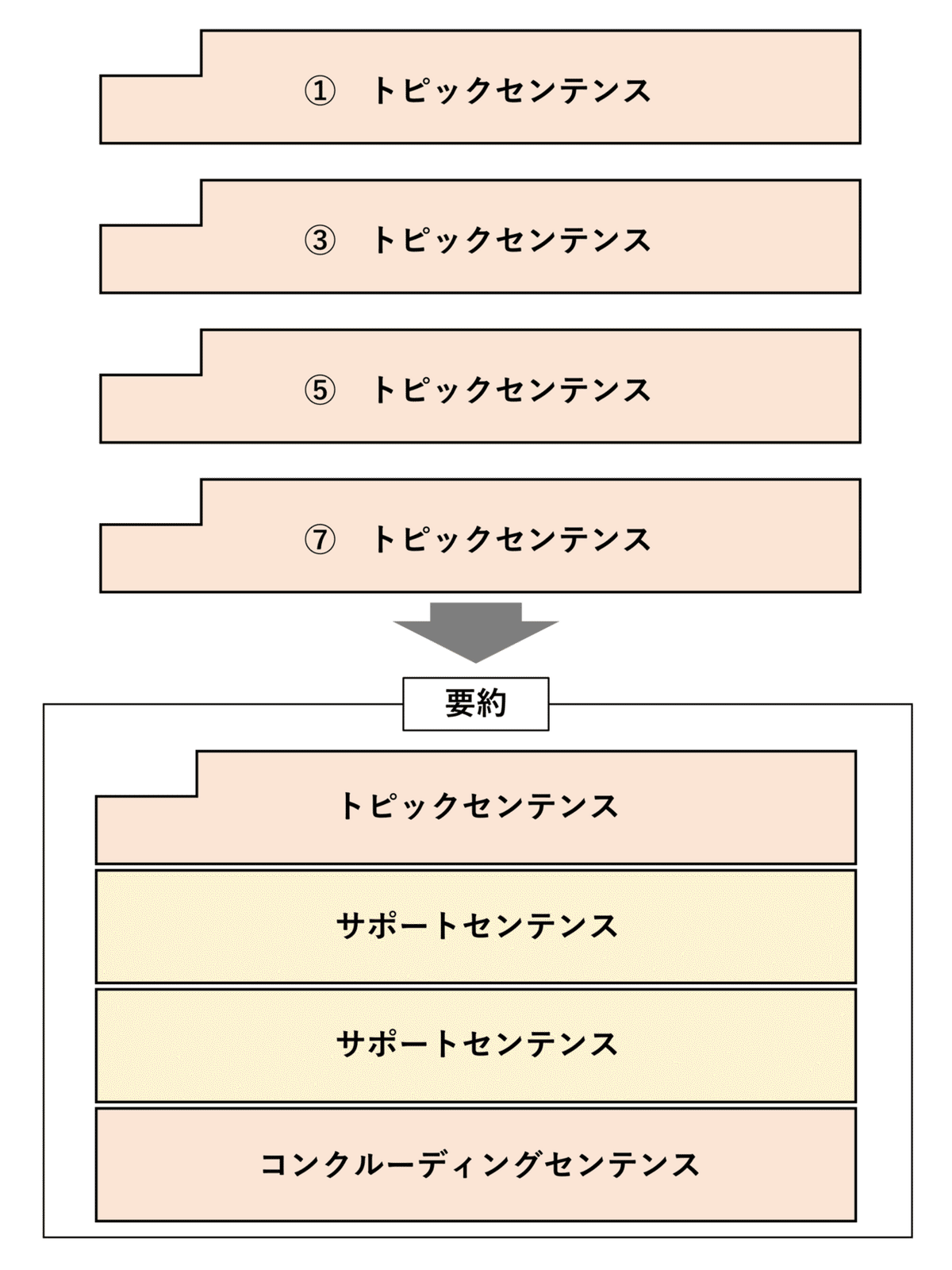

- 要約になる構成

パラグラフライティングにおいて、さらに要求されるものが、

トピックセンテンスを繋ぎ合わせたら要約が完成する

ような構成であることです。

このような構成で文章を作るためには、

結局言いたいことを端的に伝えるための要約があらかじめイメージできていると考えやすくなります。

最も典型的なスタイルを想定するならば、

最初に全体のテーマと主張を述べて、

次に主張の理由や根拠や反対意見などを述べて、

最後に結論を述べる。

みたいな構成になるのではないでしょうか。

つまり、

最初のパラグラフのトピックセンテンスは

要約のトピックセンテンスでもあり、

途中のパラグラフのトピックセンテンスは

要約のサポートセンテンスであり、

最後のパラグラフのトピックセンテンスは

要約のコンクルーディングセンテンスである。

図式的に説明するなら以下のようになります。

このような文章を作ったとして、

トピックセンテンスだけを抜き出したとしたら、

トピックセンテンスとコンクルーディングセンテンスの2つの主張であたまとおしりを挟まれた要約が完成する。

こんな構成で書かれてあることが、

理想に近い典型的な「パラグラフライティング」になります。

- アカデミックライティング

これまで「パラグラフライティング」について説明してきました。

このスタイルは、日本語で文章を書く際に用いる必要は全くありません。

日記を書くとき、

読書感想文を書くとき、

友人に手紙を書くとき、

ビジネス領域やプレゼンテーション資料を作るとき、

小説や詩を書くとき、

意識する必要はなく、

それぞれの領域で説得力を持たせるために、

あるいは自分が納得のいく綺麗な文章になるように、

好きに書いてもらって構いません。

ですが、

日本語で記述する場合においても「パラグラフライティング」に則った方が好まれるものがあります。

それが学術領域における文章、

いわゆるアカデミックライティングです。

パラグラフライティングのスタイルが確立していると、

みなさんが大学に入学して論文やレポートを書く際に役に立つものになります。

また大学入学以前の受験勉強においても、

小論文を書くときや志望理由書を作るときなどは、

この書き方であることが好まれます。

あなたが大学進学を志しているのであれば、

「英作文で点数を取るため」に終始することのないスキルになりますので、英作文の学習を通じてぜひとも身につけていただきたいです。

フォーマットを用意する

パラグラフライティングについてはご理解いただけましたでしょうか。

そうなると、則るべき「型」が見えてきたと思うので、

事前にある程度の準備をしておくことができるようになります。

ここでは「模範的な英作文」を参考にすることでフォーマットの例を提示します。

僕が参考にした「模範的な英作文」は、

英検(実用英語技能検定)の解答例として

日本英語検定協会が用意した英文です。

やはりパラグラフライティングに忠実に書かれてありますし、

トピックセンテンスだけでなくサポートセンテンスについても型を作っておくことができそうです。

例えばこんなフォーマットです。

①では、設問文やテーマに則って立場を表明します。

設問として用意された英語をそのまま使って yes/no を示すだけで意見表明し、これを主張とします。

その後、第1パラグラフのサポートセンテンスとして、

第2パラグラフと第3パラグラフで理由として述べる内容を端的に、名詞で取り出して示しておきます。

②は、「第1パラグラフのトピックセンテンスに対する理由の1つ目」が書かれた第2パラグラフのトピックセンテンスであることを明確に示すために First というディスコースマーカーから書き始めます。

④は、②と同様に第3パラグラフのトピックセンテンスであることを示すために Second というディスコースマーカーから書き始めます。

②と④はトピックセンテンスなので、

1文だけで①との関係性を示すために、

①に対する直接的な理由になるような文章を書いてください。

⑥には、文章全体の結論を示してある第4パラグラフのトピックセンテンスであることを示すために、In conclusion から書き始めます。

ここでは①の主張で書いた内容を繰り返します。

ただ、完全に同じ文章を繰り返すことは英語においては好まれないので、少し言い換えて表現する、もしくは少し強調して表現することで結論とします。

ここまで準備できていると、

フォーマットの中で思考して論理的な主張となるように組み立てることができるので、かなり英作文の構成が作りやすくなるのではないでしょうか。

フォーマットの事例をひとつ紹介しましたが、

この通りである必要は全くありません。

自身が書く必要のある出題形式に合わせて、

自分が書きやすい気に入ったもので構いませんので、

「パラグラフライティング」のスタイルを満たすフォーマットをなにかしら準備しておくといいでしょう。

添削依頼

仕上げは添削

ここまでの作業を実施できたならば、

ここから先はひとりで完了させるのが難しい領域になります。

どこまでいっても最後の最後は添削が必要になります。

どれだけ優秀な高校生であっても、なんなら大学生であっても、自分が作った英文を自分で判断することはできないですので、客観的な視点で評価されることが必要であると考えます。

自分なりに「完璧だ」と思った英文を見てもらって評価してもらうことで、英作文の学習は完成します。

どれだけ注意しているつもりでも、

三単現のsの脱落や単数複数や冠詞にはじまり、

スペルや語法のミスであっても当然起こりえますし、

構成が論理的でない、

理由に説得力がない、

根拠から主張までの展開が飛躍しすぎ、

といった課題にもなるとなかなか自分では気づけないものです。

信頼できる人を見つける

高校の先生であったり、

塾や予備校や英会話教室の先生であったり、

英語が堪能な知人友人であったり、

だれかしら信頼できる人がいる環境を用意していただきたいです。

文法やスペルなどに誤りがないかはもちろん、

英語で書かれた意見として相応しいかどうかまで見てくれて、

ズバズバと指摘してくれるような人物がいないと英作文の学習を完成させるのは難しいのではないかと考えています。

お住まいの地域や学習環境によっては信頼できる人を見つけられないかもしれませんが、いまはオンラインで勉強を見てくれる教育機関もたくさんありますので、いろいろ選択肢に入れて探してみるといいのではないかと思います。

スピーキングに向けて

ここまでライティングの勉強方法についてお伝えしました。

英借文ができるようになること。

意見を伝えるための論理構成が確立してあること。

そして最後に第三者に添削依頼してチェックしてもらうこと。

スピーキングができるようになることを考えると、

まずもって同様にこの3つの手順が必要になります。

少なくとも、

ライティングが適切にできない状態のまま

スピーキングだけができるようになることはまずありえないということです。

(ありえるとしたら、作文自体は完璧だけどスペルだけがボロボロであるという状態、くらいでしょうか?)

ただ、裏を返した

「ライティングが適切にできればスピーキングができるようになる」

という命題が正しいわけではありません。

ライティングができたうえで、

正しい発音やアクセントやイントネーションで話せること、

自分が知っている表現で話せるように伝えたい内容を言い換える作業(=英借文)が瞬発的にできること、

が求められます。

間違いなく、

4技能のなかで最も難しいラスボスとして君臨するでしょう。

スピーキングは、

ライティングを繰り返して極めるだけで習得に結びつくとは考えにくいと思います。

スピーキングとライティングを埋めるために必要なことは、

ライティングを極めることによってではなく、

リーディングとリスニングを埋めるために必要なことを習得する過程で身につける方が相応しいと考えます。

具体的な手順は「④ 英会話の勉強方法」で紹介しています。

「① 精読のやり方」「② 音読のやり方」「③ 英作文の勉強方法」を学んだうえで「④ 英会話の勉強方法」をお読みいただけたら、かろうじてではありますがスピーキングができるようになっているはずです。

とはいってもやはり、間違いなく大変な頭の使い方だと思います。

いきなり流暢にスラスラとテンポ良く会話なんてできるわけがないのですから、ゆっくりと間をおいて会話する練習をしたいものですよね。

英語を学習中であることを十分に理解してもらったうえで、

スローテンポでゆったり落ち着いて会話できる相手が見つかれば理想です。

伝えたい内容を、

知っている表現で話せるように言い換えて英語に直す、

という作業がスピーディにできるようになったうえで、

正しい発音やアクセントやイントネーションで話す。

スピーキングもライティングと同様に、

最後は第三者の評価をもらうことが大切になってきます。

実際に英語のネイティブスピーカーと会話したり、

英語の先生に話してみてフィードバックをもらったり、

海外旅行や留学によって英語圏で生活してみたり、

といった仕上げによって完成します。

せっかく英語学習に時間と労力を費やすのだから、

できればここまで身につけたいものですよね。

リーディング、リスニング、ライティング。

これらを習得していただいたうえであれば、そう遠くはありません。

スピーキングの習得は間違いなく難しいですが、

興味がある方はぜひともチャレンジしていただきたいです。

さいごに

英作文の勉強方法はご理解いただけたでしょうか。

「英語で自分の考えを述べる」ためには、

間違いなく「英語で思考する」ことが求められます。

自分が伝えたい内容を適切に伝えるために、

とことん自分と向き合って言語化を繰り返す苦しみと、

自分の考えが相手に伝わる喜びを感じる過程の中に、

「外国語を学ぶ意義」を見出していただけると幸いです。

さて、ここまでお読みになった人で、

「① 精読のやり方」と「② 音読のやり方」を読み直したいと考えている人がそれなりにいるのではないかと想像しています。

改めて頭から読むことで更なる発見があることと思いますし、

実を言うとはじめからそのつもりで文章を書いてきました。

ここまで読んで学んだ状態で、

再度これまでの内容を読むことで、

さらに解像度の高い英語学習になると確信しています。

最後になりますが、

ここまでお付き合いいただき、ご覧いただけたこと、大変嬉しく思います。

深く感謝申し上げます。

語学学習を通じて大きな気づきを得て、

多くの情報に触れて、

多くの人とコミュニケーションをとり、

いろんなことを考えることによって、

日本語だけでは絶対に辿り着くことができなかったであろう世界に到達できること、

心より願っております。

みなさまの今後の人生が実り多きものとなりますように。

応援しています。