詩歌ビオトープ 004:斎藤茂吉

はい、ということで、詩歌ビオトープ第4回です。

そもそも詩歌ビオトープとは?

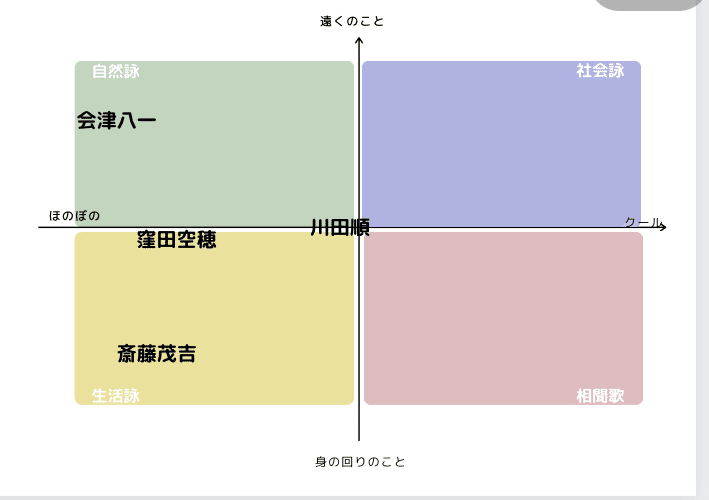

詩歌ビオトープは、詩の世界を一つの生態系ととらえ、詩人や歌人、俳人を傾向別に分類して、誰と誰が近い、この人が好きならこの人も好きかもしれないね、みたいなのを見て楽しもう、という企画です。ちなみに、傾向の分類は僕の主観です。あしからず。

4人目は斎藤茂吉です。この人はもう、近現代短歌史においては正岡子規の次くらいの位置づけになるんじゃないですかね。1882年生まれで1953年に亡くなりました。

山形県に生まれて東大を卒業、養子先の家業を継いで精神科医になりました。学生時代に正岡子規の歌を読んで短歌に目覚め、根岸短歌会の伊藤左千夫に師事、アララギ創刊に参加した人です。その後アララギは短歌界の一大派閥になっていきますが、その中心人物ともいえますね。

で、今回も小学館の昭和文学全集35をネタ本にします。

この本には、「寒雲」から63首、「白き山」から49首、「つきかげ」から60首の合計172首が収められています。

で、僕の分類では、生活詠が78首、自然詠が61首、社会詠が28首、思想詠が5首になりました。一応、自分の気持ちを歌っている場合は生活詠か思想詠に分類しています。

生活詠と同じくらい自然詠も多かったですが、ただこの人の場合、そのうち半分くらいは実は生活詠というか、自分の気持ちを歌っているなあ、という感じです。

ということで、位置はこの辺にしました。

少し前に、会津八一の歌が自然詠でありつつ思想詠でもある、という話をしました。富士山の頂上から御来光を拝んでその美しさを歌にしたら、自然詠であると同時に思想詠にもなる、という、そんな話です。

斎藤茂吉の場合、富士山の頂上の御来光を歌にしたら、「このすごく美しい御来光を見ている俺」という感じがしました。あるいは、「この美しい御来光を見るために俺が乗り越えてきた道のり」みたいな。で、さらに富士山を俺の人生にたとえる、みたいな。

なんか、それは果たして写生なのかなあ、と正直思いました。正岡子規、アララギ、というと「写生じゃー!」という印象がありますし、ましてや斎藤茂吉はその中心人物の一人ですから、あれれ、っていう。

で、よく考えたら昔「赤光」を読んだときも、正直なところ、写生、というようなことは何も感じなかったことを思い出しました。なんか、ブルージーだなあ、という感じ。

多分ですけど、当時から彼は「いや、お前の歌、写生じゃねーじゃん」って結構言われてたのではないでしょうか。

ちなみに、釈迢空こと折口信夫は斎藤茂吉についてこう言っていたそうです。

「茂吉っつあんも人が悪いよね。自分は天馬空をゆくように歌っておいて、弟子どもにはただ、写実、写実、その一筋を踏みはずすでない、と言い通したんだからね」

……ほんとにね。

ちょっと調べたところによると、茂吉は自身の歌を「実相観入」という言葉で説明していたようです。

まあ、実相観入がどういうものかはさておき、そもそも彼の歌が誰が読んでも「写生だな」と感じるものであれば、そんな説明は必要ないわけです。だからまあ、自覚はあったのでしょう。

ただ、ある意味で問題は、この人の歌が写生であろうとなかろうと、すごくいい、ということだと思います。すごくいいから、ある意味めんどくさいというか。

たとえば、あるカレー屋さんに入ってカレーを頼むじゃないですか、それでハヤシライスが出てきたみたいな感じですよね。で、いや、これカレーじゃねえじゃん、と思うんですけど、店主はカレーだと言い張るし、何よりそのカレーのようなハヤシライスのような何かが、めっちゃ美味いんです。

そんなとき、どうすれば良いのか。あなたならどうします?

「これはカレーじゃない!」って怒るべきなのか。でも、カレーだろうとハヤシライスだろうと、問題は美味しいかどうかなんじゃないか。そこまでしてカレーが食べたいのか。カレーじゃなきゃダメなのか。

うーん、どうなんでしょうね。僕には分からないけれど。「カレーじゃないのに美味いじゃないか!」って怒るべきなのか。いや、怒ってるのか、それは?

まあとにかく、カレーかもしれないしハヤシライスかもしれないけれど、美味しくいただきました。やっぱすごいな、斎藤茂吉。

最後に、特に僕がいいな、と思った歌をいくつかご紹介。

おろかなる日々過ごせども世の常の迷路に吾は立たずも

最上川の鯉もねむらむ冬さむき真夜中にしてものおもひけり

きはまれる果てとおもへど人の世の「悪」の肯定をわれは悲しむ

ということで、5人目に続く。

いいなと思ったら応援しよう!