『学習する社会』#4 1.イノベーションから学習へ 1.3 社会変動について

1.イノベーションから学習へ

1.3 社会変動について

『学習する社会』#3において、経営学や組織論における変化やイノベーション研究に「学習する社会」という見方が必要なことを述べたが、社会の変化についての研究は他の社会科学分野でも進められてきた。特に社会学において、社会変動の研究は主要な研究分野の一つであった。社会学辞典には次のように記述されている。

社会変動とは、社会構造および社会諸現象の変化を記述する社会学的諸概念の中で最も包括的・一般的な概念の一つである。物質的なシステムとしての社会の変動のみならず、意味のシステムとしての文化の変動も含まれる。

社会変動とは何か

社会変動論は社会構造の変動研究の中核であり、社会学の分野での社会変動は基本的に大域的な社会構造の変化としてとらえられてきた。構造化理論を提唱したギデンズも次のように述べている。

社会変動はその定義付けが難しい。なぜなら、万物は常に変化するという認識が一般的に為されているからである。…重大な変動か否かを確認するには、事物や状況の《根底にある構造》が、一定の時間を通じてどれだけ変化してきたのかを示す必要がある。人間社会の場合、あるシステムが、どの程度、またどのようなかたちで変化してきたかを判断するためには、特定の期間を通じて《基本的制度》にどの程度の変更が加えられてきたかを明示する必要がある。

その上で、ギデンズは次のように総括している。

《社会変動》とは、社会の制度や文化が時間をかけて変容していくこと、と定義できる。近現代は、人類史の中でほんのわずかな部分にすぎないにもかかわらず、急速で大規模な変動を経験した時代であり、その変動のペースはさらに加速している。

一時的社会変化と社会変動

それでは、地域や集団などに起きる局所的な社会構造の変化、あるいはファッションやギャグなどが移ろう一時的な社会の変化はどのように位置づけられるのだろうか。『学習する社会』#3で取り上げたイノベーションは社会変動に位置づけられるのだろうか。社会変動論の対象とされる社会構造について、社会学事典には、次のように記載されている。

社会構造とは、一般に、全体社会を構成する諸部分、諸要素の相対的に恒常的な連関ないしそのパターンを指す。社会の構成部分、要素としては、個人、社会的行為と相互作用、役割と地位、社会集団や諸制度、規範、価値などが考えられる。従って、このいずれかに注目するか、また諸要素観の均衡と葛藤のどちらを重視するかによって多様な水準、系統の概念規定があり得ることになる。

社会を社会構造から理解しようとする考え方の背景には、社会的な過程である社会現象が社会構造によって律せられているという考え方がある。相対的にとはいえ、恒常的な連関形態ととらえる社会学事典のような立場である限り、論理的には社会構造は変動しないものと位置づけられている。

しかし、社会現象が社会構造を構成する過程も不可欠である。ギデンズは、社会変動について《根底にある構造》の変化と述べているものの、次のようにも述べている。

社会構造という概念は、社会学では非常に重要な概念である。社会構造の概念は、私たちの生活の社会的脈絡が、出来事なり行為のたんなる無原則な寄せ集めではないという事実を指し示している。私たちの生活の社会的脈絡は、はっきりしたかたちで、構造化、つまり、様式化されている。私たちの行動の仕方や私たちが互いに形づくる関係のなかに、規則性を見出すことができる。しかし、社会構造は、例えば、建造物のような、人びとの行為とは無関係に独立して存在する物理的構造のようなものではない。人間の社会は、つねに構造化の過程にある。人間の社会は、その社会を構成する建築ブロックそのもの-あなたや私のような人間-によって、時々刻々立て直されている。

つまり、ギデンズは構造が社会的な過程を一方的に規定するのではなく、社会的な過程によって構造が形成されていることも指摘している。こうした立場に立てば、局所的であれ一時的であれ、社会における変化は構造変化につながる社会現象と位置づけることができる。

社会変動と学習する社会

遠藤(2009a、2009b)は、伝統的な社会変動論が国家という視点から見た世界の変動として社会変動を捉えてきたとして、<支配的主体>と<被支配主体>の二者関係として世界をとらえることを批判し、社会システムの多重入れ子構造を前提とした複雑な結託/対抗関係の展開(グローバル-ローカル-ローカライズドの三層モラルコンフリクト)として現実の社会動態をとらえようとしている。その上で、文化変動にまで議論を拡張し、ブームや流行といった集合的な沸騰現象を社会・文化変動にとって重要な社会的装置として評価している。これは、皮相的であったり、局所的な変化であったりしてもそれらが構造的変化、大域的変化に影響していくことの主張であり、そうした目に見える変化の結果として構造的変化を捉えるという主張でもあろう。

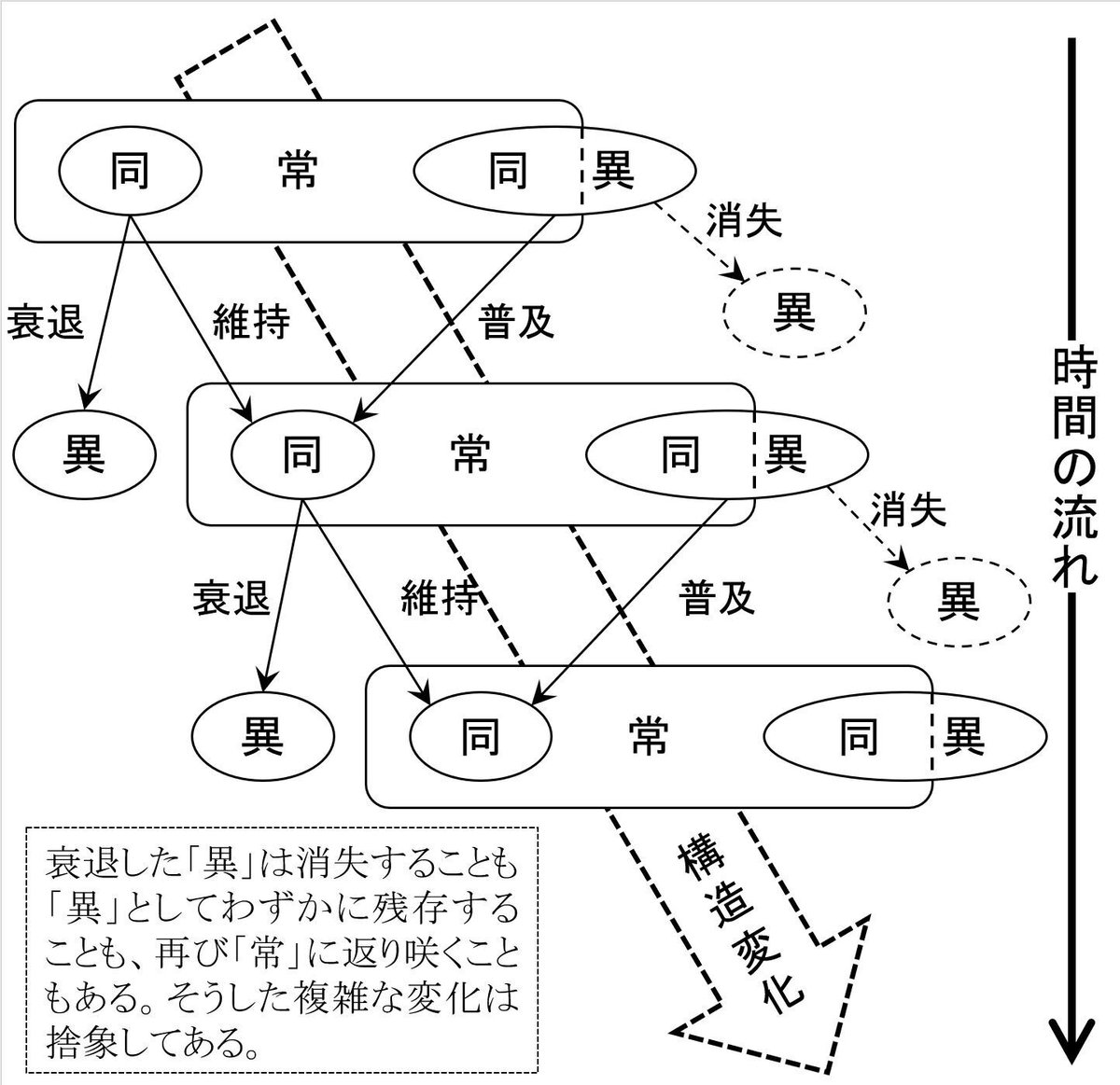

強固で変化しがたい構造をも変化させる大変動のみをとらえようとする伝統的な社会変動論ではなく、皮相的な変化や局所的な変化によって形成されていく構造的変化を捉えようとする新たな社会変動論は、共時的には異・同として包括的に把握すべき異が時間の経過と共に常になるという経時的推移をとらえる見方(図表1)をイノベーションの議論と共有している。

共時的な異・同が経時的に異から常に変化することは異だけに注目することではない。何か新しいモノやコトが現れる際には、その新しいモノやコトはその出現以前と同じ部分と出現以前とは異なる部分を同時に内包している(共時的な異・同)。時間経過の中で異が常に変化する(経時的に異から常)ということは、時間経過と共にそれが出現する以前とは異なっていた部分が当たり前になることであり、当たり前になった以降に提供されるモノやコトが提供以前と同じ部分だけから構成されるようになることである。

異・同の共時的包括性が異⇒常というように経時的に推移するという「学習する社会」の視角では、社会変動をも学習過程と見なせることになる。イノベーションを学習過程と見なす「学習する社会」の視角によって、経済やビジネスという視点に制約されてきたイノベーションの議論を社会変動や文化変動と同一の地平で議論することが可能となる。イノベーションの議論のみならず、社会変動や文化変動など、変化に関する多様な研究成果の交配を可能にすることにも「学習する社会」という見方の重要性を見ることができる。

今回の文献リスト(掲出順)

見田宗介/栗原彬/田中義久編(1988)『社会学事典』弘文堂

Giddens, Ansthony (2006) Sociology, 5th ed., Polity Press. (松尾精文/西岡八郎/藤井達也/小幡正敏/立松隆介/内田健訳 (2009)『社会学 第五版』而立出版)

遠藤薫(2009a)『聖なる消費とグローバリゼーション(社会変動をどうとらえるか 1)』勁草書房。

遠藤薫(2009b)『メタ複製技術時代の文化と政治 (社会変動をどうとらえるか 2)』勁草書房。