シェイクスピアと音楽 (21): 世界は生牡蠣だ!ナイフを蓋をこじ開けるだけ!

19世紀イタリアオペラの巨匠ジュゼッペ・ヴェルディ晩年の大作「オテロ」を語ったので、そのままヴェルディで続けましょう。

ヴェルディはシェイクスピアが大好きで、生涯に悲劇「マクベス」悲劇「オセロー(イタリア語ではオテロ)」そして「フォルスタッフ」という三つの大傑作を生みだしたのですが、一度は筆を置くと決めていた80歳直前の老巨匠が最後に書き上げたのは悲劇ではなく、喜劇でした。

シェイクスピアが生み出した傑作キャラであるフォルスタッフは、史劇「ヘンリー四世」に登場する、放蕩無頼で騎士の風上に置けぬ不道徳な騎士なのですが、あまりの人気ゆえにフォルスタッフを主人公にしたスピンオフが後にシェイクスピア自身によって作られました。

シェイクスピア唯一の現代劇である「ウィンザーの陽気な女房」。

フォルスタッフという人物は後のヘンリー五世であるハル王子の悪友なので、一五世紀の人。でもフォルスタッフの豪快キャラのあまりに人気ゆえに、百年後のシェイクスピアの時代に設定を変えて、フォルスタッフとその仲間たちをそのままそっくり登場させたのです。

「ヘンリー四世」に出てくるピストル、二ム、バルドルフ、クィックリー夫人やシャロー弁護士などが再登場して、これらの喜劇的なキャラが大好きな観客に大うけしたそうです。

「ヘンリー四世」は征服王となる英雄ヘンリー五世の王子時代の物語で、陰惨な英仏百年戦争が舞台。

続作となる「ヘンリー五世」では、殺しても死にそうにもなかったフォルスタッフが絶望のあまりに死んだという出来事が語られ、陽気な仲間だったバードルフが軍紀を破った罪で絞首刑になるなど、深刻な現実世界が投影された物語でした。

ローレンス・オリヴィエ主演の映画「ヘンリー5世」の音楽を担当した作曲家ウォルトンは、原作には登場しないけれども、死んだとだけ伝えられるフォルスタッフの葬送音楽を作曲しているほどに、フォルスタッフは強烈なインパクトを見たもの全てに残したキャラクターでした。

地味な現代英国音楽作曲家ウィリアム・ウォルトン (1902-1983)の最高傑作かも。

なのですが、フォルスタッフの笑いが場違いなほどの陰惨な場面のある史劇「ヘンリー四世」ではなく、喜劇「ウィンザーの陽気な女房」にあるのは、嫉妬しても人殺しには至らずに、馬鹿にされた人物もまた大笑いする、幸せな小市民的な世界。

「ウィンザーの陽気な女房」は深みがない、詩に乏しいと、大詩人シェイクスピアの作品としては専門家から非常に評価が低いのは、舞台となったのが戦争とは無縁な平和なエリザベス朝だからでしょう。

百年戦争時代のフォルスタッフはシェイクスピアの生きていた時代に蘇った、シェイクスピア唯一の現代劇なのです。戦時の異色キャラも、平時にはただの平凡な小市民なのかも。

シェイクスピアの真骨頂である詩文がほとんど出てこないのは、上流階級を代表する人物が教養のないフォルスタッフくらいだからで、庶民ばかりが出てくるこの劇はほとんどすべて散文で書かれているのです。

フォルスタッフは教養が足りないので、まともな韻文は自分では語れません。その代わり、間違いだらけのおかしな韻文は出てきます。

でもおかげで我々には読みやすく、舞台では口語ばかりの世界なので非常にわかりやすいのです。

高尚な駄洒落もなく、言葉遊びは言い間違いの連発によるもので、英語の美しさは全く味わえないことが代償とも思えますが、舞台で見るとドタバタ喜劇のように楽しめるのです。

有名な慣用句

この劇には非常に有名なセリフがあり、英語話者ならば一度は使ってみたいこのセリフ、私も大好きです。

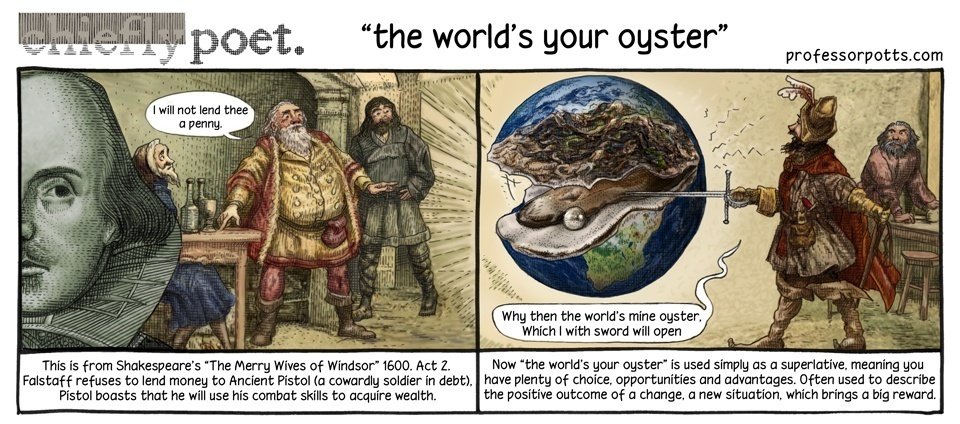

第二幕で、根拠もなくこれからお金を稼いでやるというピストルの大言壮語なのですが。

この言葉は英語慣用句として、英語話者ならば、シェイクスピアなど全然知らなくても知っている言葉。

シェイクスピアは英語世界においては、日本語世界の三国志由来の格言のようなもの。

「泣いて馬謖を斬る」とか「髀肉の嘆」とか「連環の計」とか「白眉」とか、出典を知らなくても、日本人ならばほとんどの人が知っているようなもの。

するとピストルは減らず口を叩いて「世界は牡蠣みたいなもんだ」と言い返します

The world’s your oyster は、若者にたいして、君の未来は前途洋々だ!

なんて時に使います。卒業式の定番かも。

美味しい牡蠣の殻を開けるとジューシーなオイスターで舌鼓が打てる、

君の前には御馳走がある、素晴らしい未来が待っているというわけです

ニコライの歌劇「ウィンザーの陽気な女房」

さて「ウィンザーの陽気な女房」ですが、音楽世界では大人気。

ドイツのオットー・ニコライの同名のドイツ語オペラが有名ですが、今日では優れた序曲以外にはこのオペラを聴く機会はほとんどありません。

YouTubeでは貴重な上演映像を見ることができます。興味ある方は是非ご覧になって下さい。音楽的には並な出来なのですが、シェイクスピア劇を音楽付きで味わえることは確かです。

なんと英語上演版さえもありました。往年の名歌手ルチア・ポップも出演しています。

オペラというよりはオペレッタ(ミュージカル)ですね。

ヴェルディの喜歌劇「フォルスタッフ」

後年、シェイクスピア大好きなイタリアオペラの巨匠ヴェルディは傑作悲劇「オテロ」に続く作品として、台本作者ボイートと再びタッグを組んで、ヴェルディの喜劇としては今日でも舞台に挙げられるの唯一の作品である「フォルスタッフ」を完成させます。

題名が「ウィンザーの陽気な女房」ではなく、主人公フォルスタッフの名前が取られているのは、作品はただ単に「ウィンザーの陽気な女房」ではなく、「ウィンザーの陽気な女房」+「ヘンリー四世」だからです。

ボイートがフォルスタッフが初めて登場した「ヘンリー4世」第一部からのセリフをオペラ中に引用して、深みがないと言われるシェイクスピアの「ウィンザーの陽気な女房」の世界を深めています。

ヴェルディのオペラには、フォルスタッフがより興味深い人物として登場するのです。

第一幕ではお金をめぐる騒動が酒場で巡らされるわけですが、二人の別々の既婚女性 (アリーチェとメグ:彼女らがウィンザーの陽気な女房たち) に対してフォルスタッフは同じ文面のラブレターを書いて、お金を騙し取ろうとします。

フォルスタッフは手紙を持ってゆけと部下たちに命じますが、彼らは自分の名誉にかけて、そういう行為は出来ないとご主人様の命令を拒否します。

そしてここで台本作家ボイートは「ヘンリー4世」第五幕の、フォルスタッフの有名な言葉「名誉なんて言葉でしかない」を語らせて、フォルスタッフに彼の人生観を語らせるのです。

名誉って言葉の中に何がある?名誉って何だよ、空気でしかない

(雰囲気、周りが気にしているだけのもの)。

周りのことを考えての体裁じゃないか。誰が名誉ってのを持っているんだ?

あいつは前の水曜日に死んじまったじゃねえか。

あいつは名誉を感じるかい?いいや、死後の名声を聞いてるい?

ノーだ!

名誉なんて言葉でしかない

名誉にこだわるバードルフ達に対してこういう言葉を喋らせることで、劇中バカにされるばかりになるフォルスタッフは、シェイクスピアのスピンオフ喜劇の馬鹿っぽい太った年寄りフォルスタッフよりも、ずっと複雑な人物に見えてくるわけです。

アリア「名誉だと!泥棒めが! L'onore! Ladri!」第一幕第一場より。ジョージ・ショルティ指揮の映画「フォルスタッフ」より。

L'onor non è chirurgo. (名誉は外科医じゃない)

Che è dunque? Una parola. それだったらなんなんだ?言葉でしかない!)

「ヘンリー4世」の巨躯の騎士フォルスタッフは、名誉が何よりも重んじられた騎士道の時代に、名誉など無意味で言葉でしがないと語り、戦場では他人が殺した敵を自分が倒したと主張。人の手柄を自分のものにしたりします。太々しくて自分の欲望に忠実なフォルスタッフは非常にルネサンス的な人物。

なのですが、喜劇「ウィンザーの陽気な女房」のフォルスタッフはただの馬鹿な道化にも見えなくもない(喜劇なので、無法者フォルスタッフらしい活躍ができないから)。

でもこうして二つの劇のフォルスタッフが組み合わさることで、オペラが原作以上に面白くなるのです。

第二幕はアリーチェの夫フォードの嫉妬の場面。悲劇「オセロー」もそうでしたが、妻を寝取られるという話題はエリザベス朝時代の大事なテーマで、こういうことがよくあったのでしょう。

He wears horns で「彼は嫉妬の角を生やす」という言い回しがあります。

嫉妬の角はシェイクスピア時代の迷信で、寝取られ男は頭に嫉妬の角を生やすといわれていたのです

È sogno? o realtà これは夢かまことか

「È sogno? o realtà これは夢かまことか、二本の大きな角が俺の頭から生えてきた!」とアリーチェの夫フォードは嫉妬のアリアを歌います。アリーチェはフォルスタッフを懲らしめるために計略を練って、フォルスタッフとの逢引きを約束するのですが。

第二幕の終わりは間男として導かれたフォルスタッフは、急に夫のフォードが戻ってきたので、洗濯かごに隠れますが、洗濯かごと一緒に窓の向こうの川に放り込まれてしまいます。フォードはフォルスタッフを捕まえられず、この事件を計画した女どもは大笑いというわけです。

最期の幕である第三幕、逢引のために夜の森に呼び出されたフォルスタッフは伝説の狩人ホーンの姿に扮して、頭に鹿の角を付けて登場。

Sul fil d'un soffio etesio 天上の息吹にのせて

この逢引きは仕組まれたもの。なので妖精たちに扮したナネッタたちにフォルスタッフはたぶらかされてしまいます。

ここのアリアはヴェルディがソプラノ歌手のために書いた最も美しい音楽の一つ。いつものヴェルディらしい短調の調べではなく、明るい長調の歌!

やがてフォルスタッフは、全ては仕組まれたことだったと理解して、まんまと騙されたことに不満を抱きますが、ボイートはここでシェイクスピア原作を改変します。

Tutto nel mondo è burla 誰もが道化師

フォルスタッフは、実は騙されていました。

ですが、若いナネッタは親を騙して、親が結婚させたいと選んだ年配の医師カイウスではなく、相思相愛の若いフェントンとどさくさに紛れて結婚してしまうというオチになったことで、騙されていたのは自分だけではなく、自分を騙していた連中も実は騙されていたと悟ることで、こういう言葉を歌い始めます。

Tutto nel mondo è burla .../ (Everything in the world is a jest ... 世の中の誰もが道化師)

Tutti gabbati!...Ma ride ben chi ride La risata final. (but he laughs well who laughs the final laugh... 最後に笑うものがもっとも笑うものだ)

)

これはシェイクスピア原作にはない言葉ですが、シェイクスピア人生観がすべて集約されたような言葉。

世界は舞台で皆役者、やがて舞台から消えてゆくという、諸行無常にも胡蝶の夢にも似た人生観が喜劇にも悲劇にも貫かれているのが、シェイクスピア劇。

ボイートはそんなシェイクスピアらしさをこの一言で言い表せたのです。

そして老巨匠ヴェルディはなんと、この言葉を舞台上の歌手全てに交互に歌わせるということにしました。

つまり音楽がずれて出てきて絶妙に重なり合い、音楽が拡大してゆくフーガなのです!

日本語字幕付き!

オペラの最後をバッハやヘンデルの得意としたフーガで締め括らせるという離れ業は熟練の大天才にしか出来ないこと。

ここまでの二時間の馬鹿さ加減いっぱいの劇は冗談みたいなもの、みんなピエロなんですよ、みなさん笑ってください、と大団円で幕となります。

間男を気取って騙されてゴミ箱に入れられて捨てられるフォルスタッフも、嫉妬の角を生やしたと大騒ぎするフォードも、鹿の角をつけて夜の森に逢引きしようとして失敗するのも、みな冗談だったと笑える世界。

若くてイケメンな男に言い寄られると、結婚倦怠期の欲求不満の奥さんは夫以外の男に靡いてしまい、果てには陰惨な殺し合いの悲劇にさえ至りますが、太った年寄りのフォルスタッフ相手ではなかなかそんなふうな事態は起こりえません。

でも女はラブレターを貰えば、相手が誰であろうと嬉しくなるもの、女は灰になるまで女なのですから。

だから笑える!

オペラはヴァーグナーの影響を受けたヴェルディによって全ての音楽が切れ目なく流れてゆきます。小気味良いリズムや時折流れる抒情的なメロディが特徴的ですが、複雑な重唱もあり、作曲家の作曲技法の集大成のような作品。

聴けば聴くほど味の出る、玄人好みな作品がヴェルディの喜劇ですが、原作の「ウィンザーの陽気な女房」や「ヘンリー4世」かお好きな方にはお勧めです。

ヴェルディ以外のフォルスタッフ音楽劇

「ウィンザーの陽気な女房」は二十世紀英国のヴォーン=ウィリアムズによって、Sir John in love(恋するサー・ジョン) という、シェイクスピア原作に非常に忠実なオペラにもされています。

セリフはシェイクスピア原作そのままの英語オペラです。

他にもモーツァルトのライヴァルとして有名なサリエリも作曲するなど、シェイクスピアとしてはほとんど韻文で書かれていない作品なので、音楽劇にしやすいらしく、作曲家には大人気な「ウィンザーの陽気な女房」、きっと日本語上演でも、言葉の面白さが劇の面白さでない分、とても楽しめると思います。

イタリア人サリエリのオペラより。モーツァルトに似て非なるもの。1799年の作曲なので、1791年に死んだモーツァルトの知らない作品。サリエリの作風はモーツァルトの作風に近づいているように思えます。

さて、オペラではなく、シェイクスピア原作。是非舞台で見てみたい。マクベスやハムレットは英語の名セリフが日本語だと違和感を感じてなんとも楽しめませんが、「ウィンザーの陽気な女房」はそういうことはないのだと思います。

The world is your oyster!

世界はオイスター!

みなさんもシェイクスピアの楽しい世界をこじ開けて、是非とも、この楽しい世界を味わっていただきたいですね!

いいなと思ったら応援しよう!