文化という言葉、文化住宅に文化台所

面白い動画を見つけました。

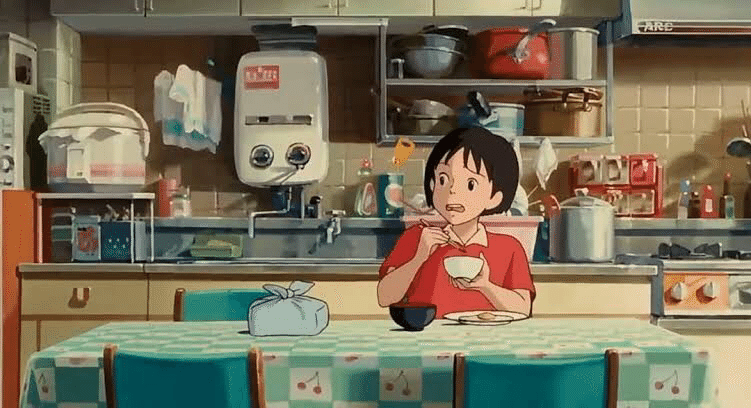

あの時代を生きた人には懐かしく、まだ生まれていなかった人にも、なぜだか郷愁さえも思い起こさせる、昭和の原風景。

と言っても木造の陰翳礼讃みたいな日本美とはかけ離れた日本らしさ。

わたしの両親が子供の頃に作られた貴重な動画。今となっては昭和を伝える一次資料となるドキュメンタリー資料。

東京オリンピックが昭和39年(1964)だったので、その四年前にとられた貴重なカラー映像。三丁目の夕日の時代にみんなが憧れたもの。

団地入居を促すPR映像として作られた映像。

まだ家庭用テレビも普及していなかった時代なので、きっと映画館などで上映されたのでは。

あの時代には憧れの当時の最も先進的な住居だった団地。

のちにヨーロッパ諸国にウサギ小屋だと揶揄される、小さくて狭い家の典型。

なのに、あの頃の日本、戦後15年の昭和35年にはこうした暮らしが本当に当時の人たちの憧れだったのだなということがわかります。

昭和の終わりには、団地は憧れの対象ではなくなります

文化住宅とさえ呼ばれて、「文化」という形容詞付き。

BGMもショパンのピアノ協奏曲だったりするなど、こういうものが「文化」らしさを煽っていたのですね。

クラシック音楽もまた、当時には人々の憧れでした。手に届かない憧れの文化。

団地から25年前の戦前の昭和の初めには、ガスコンロのある台所は「文化台所」と呼ばれたそうです。

こちらの女中さんの漫画から学びました。戦前の昭和を味わえる秀作漫画です。

文化という言葉には、先進的という意味があります。

文化的生活には、他の人よりも新しいスタイルの暮らしという意味があり、文化的であることが何よりも大事だった時代が昭和。

戦後の焼け跡に新しいものをどんどん築いていった右肩上がりの時代。

文化が合言葉だった。

教育と教養を求めて、みんなが必死だった。

昭和の文明開花。

わたしが大好きなクラシック音楽が他のジャンルの音楽よりも一等上であるとみなされたのも、舶来物を有難がる日本文化古来の姿勢から。

より欧米的な生活を求めて、文化台所のある生活、新しい時代の形である団地生活を称揚した昭和。

より良いものを作り出そうとしていた時代の風は素晴らしかった。

過去形なのは、今の日本にはあまりそんな気概が感じられないから。

昭和の暮らしは公害だらけで汚らしくて美しいものばかりではなかったけど、こうしてあの時代の美しかった思いは昇華されてゆく。

歴史ってそんなものかも。

青丹よし 奈良の都は 咲く花の 匂うがごとく 今盛りなり

という万葉集の歌。

万葉集を読むと、麗しい奈良の都の文化がまぶたに浮かんでくるけれども、奈良時代は中国大陸の文化がやたら「文化的」とされて、貴族と庶民の格差は計り知れなく、役人は上司に媚を売り、歌詠みは奨励されたので、競って歌を詠み合いました。

この歌は九州太宰府から奈良の都を懐かしんで詠んだので、叙景詩ではないのだけれども。

瞼の向こうの情景。つまり空想上の奈良の都。

実際のところ、奈良の平城京の都は人口過密で汚臭いっぱいで、やがては水銀を使って付された金箔だらけの大仏建立のために水銀の毒素の蔓延のために疫病発生、遂には遷都されるのでした。

こういう歌もある。

香塗れる塔にな寄りそ川隈の屎鮒喫める痛き女奴

当時最先端の唐風に美しい朱色に塗られた寺院の塔に近づくな、人の糞を食べて太っている鮒を食べている、賎民の女め、という意味。

酷い歌ですが、当時の暮らしには下水処理など当然なく、糞尿は厠と呼ばれたトイレから直接近隣の川に垂れ流されていて、川は悪臭を放っていたものでした。

当時の風俗が目に見えてくる秀歌?

川に住む鮒は人糞を食していて、河原に住む貧しい人たちはそれらの鮒などを常食したのです。

唐風な文化的な暮らしをしていた都の役人に憧れる河原者はたくさんいたことでしょう。

昭和初期にカマドではないガス台所に憧れて、昭和戦後復興期に集合生活を強いた、ガス漏れの心配をいつだってしなければならなかった文化住宅の団地。

いつだって文化的なものを追い求めてきた日本人。

令和の日本人にとっての文化的ってなんでしょうか。

CDよりも配信で音楽を聴くこと?

オンラインで買い物すること?

リモートワークできる仕事をしていること?

ソロキャンプすること?

音楽をライヴで聴くこと?

最新式の車に乗ること?

タワマン (令和の団地笑)、億ションに住むこと?

コンピュータ使いこなせること?

カタカナ英語ではない英語を喋れること?

海外で暮らしてみること?

文化は変わり続ける。

より良き生活を求めること憧れるが文化の本質だけれども、廃墟のように寂れていった昭和の団地を憧れた人たちがいたことをおもうと胸が熱くなります。

和装が廃れて洋服に変わった昭和時代。

日本に未来はないと子供を海外で学ばせようとする令和時代の親たち。

大正時代のハイカラって言葉、洋装のHigh Coller (つまり背広の襟のこと)という意味だけど、文脈的にHigh Cultureと同じ意味。

今の時代のハイカラってなんだろう。

いつだって文化的を求めている日本人。それが日本らしさだけど、世界中の全てがそんなふうじゃないんですよ。

外国人は海外に移住しても、海外の文化を文化的だと憧れないで (彼らが好きなのは綺麗な空気だとか綺麗な街づくりなどインフラと文明力にだけ憧れる) 自分達の国の文化にだけ固執して、チャイナタウンだとかギリシアタウンだとかを作って外国に自分の国の文化を輸出する。そして同化しない。

文化的を嬉しがる憧れる自分は全く日本人だなと苦笑しました。

昭和の団地動画、オススメですよ。

Have a great Sunday!

いいなと思ったら応援しよう!