ノスタルジアと温故知新の隣り

日本では三十年以上前の歴史時代となった昭和時代 (1926-1989) に親しまれた商品などを令和の時代に再現する昭和レトロが流行り、世界的にも「大衆文化」が過去の歴史になかった規模で花開いた前世紀の20世紀を懐かしむことが大流行らしい。

ノスタルジー効果

次のナショナルジオグラフィックの記事は秀逸だ。

先行きの見えない現実から目をそらして、かつての自分のことを思い起こすことで心の平穏を取り戻させるという効果がノスタルジーにはあるのは確かだが、しかし?と問題提起している。

ノスタルジー、すなわち過去を思いだし、愛おしく思って懐かしむ体験は、現在、私たちの文化を飽和させているようだ。映画やテレビの世界では特に目立っている。今のところ、ノスタルジックな作品は大衆の心をつかむことが証明されている。『バービー』は2023年の映画作品の中で、最高の初週興行収入を記録した。

私たちはなぜこんなにもノスタルジーの罠に陥りやすいのだろう?

表面的には、答えは単純に思える。自分の過去から懐かしく曖昧な感情を呼び起こすだけで、私たちは気分が良くなるのだ。しかし、それだけではない。

思い出の中で自分の記憶は美化される。

昭和のドブ川がどれほどに汚かろうと、子供の頃にそういう川のそばで遊んだ記憶のある人には愛おしく懐かしい風情としてよみがえり、自分がいまよりも元気だった時代の自分の素晴らしさを起こす。

ノスタルジーとは苦しい時には最良の癒しであり慰めなのだ。良い記憶だけを思い出させてくれるのがノスタルジー。

いまある現実に行きずまったときに、幸せだった過去を思い起こすことがかつての元気だった自分を再確認させてくれるということを誰だって体験したことがある。

過去の成功体験や幸福体験がこれからもそういうことを経験できるだろうという励ましにもなり、自分とはどんな人であったかを思い出させてくれる。

だから誰にとっても気持ちがいい。

今現在孤立している人は、友人や家族に溢れていた、かつての孤立していなかった頃の楽しい時間を思い起こすことで、そういう世界をもう一度取り戻したいと頑張る気力を取り戻すことだろう。

バービーという安っぽいプラスチックの人形で小さな女の子たちが着せ替えなどを楽しんでいた時代はアメリカが世界の覇者としてもっと元気だった時代。

そういう時代の活力が映画バービーには満ちている。

ノスタルジーが世界を支配する中での温故知新

日本においても、二十世紀初頭に映画「三丁目の夕日」で昭和の東京オリンピックが回顧されて、「ちびまる子ちゃん」のような昭和ノスタルジア漫画が懐かしまれたのも同じ心理から。

かく言うわたしもまた、海外在住のために、遠い異国となってしまった故国日本の昔の映画などのことをNoteに書いて、ときにノスタルジアに浸っている。

先週書いた唯一の投稿はたくさんスキを集めたと連絡をいただきました。

みんなこんな記事がきっと好きなのですね。英語の専門的なことを書いてもあまり読まれないのに(笑)。

昭和時代の映画はわたしにはノスタルジーにあふれている

疲れた時には英語は聞きたくはない。

古い日本語は癒しそのもので、古い日本の歌は郷愁だ。

しかしながら、温故知新という四文字熟語もある。

古典を読み返すことは、通常ノスタルジー体験とは呼ばれない。

古典はいつの時代にも新鮮であり、どの時代の誰が読んでも鑑賞しても感銘を与えられる普遍的な価値を持ち得ているから。

古典は明らかに古いものだけれども、それが自分自身の過去の個人的体験に結び付いていない限り、古典はいつの時代にも新しい。

古典と呼ばれた人類の遺産から新たに何かを学び取ることはノスタルジアでもなんでもない。

むしろノスタルジアが欠如しているので、歴史的教養が不足していると理解が難しい古典は敬遠される。

わたしが大好きな西洋古典音楽はバッハやヘンデルのように三百年前の作品でも、今まさにここで生まれたばかりの作品のように新しい。でも誰もが楽しめるものではない。

古典の温故知新にノスタルジアがないのは、今現在ここに生きている新しい自分の視点から古い時代の文物に触れるから。自分にとっては新しいもの。

昭和初期の太宰治を読んで懐かしいとすれば、きっと太宰治をかつてずっと昔に読んだことがあるから。わたしにはまだ読んだことのない太宰の小説は今でも新鮮で、昭和レトロな感をほとんど感じることがない。太宰の文才の素晴らしさ。

ノスタルジアには自分の過去を味わうという感傷が隠されている。

昭和レトロを楽しむ十代の若い人には、たとえばアナログな使い捨てカメラなんかは新しい体験で楽しいもの。

スマホの高画質な写真は素晴らしいけれども、写真としてプリントアウトすることはもはやほとんどないのでは。

だからこれは新しい体験で、古い文化から新しい価値をくみ取る行為。

すなわち温故知新。

二十一世紀文化的な創造とは?

しかしながら、二十一世紀において新しい文化は本当に生み出されているのだろうか。

前世紀に人類は大衆が社会をリードするという未曽有の体験をして、その中から過去にはなかった本当に新しい文化が生まれた。

わたしが興味を持っている十九世紀英国のヴィクトリア文化にしても、現代人が優れた文化だと評価して親しむのは支配階級の貴族の文化がほとんど。

あの頃の庶民の文化はあまり現代には伝えられていない。

当時の人たちが羨んだ高級文化が天下りして庶民の中でも親しまれるようになり、様々な社会的化学反応を経て、テレビやマンガや大量消費の文化が生み出されたのが前世紀ともいえる。

車の時代の二十世紀はあまり馬車の時代の十九世紀の延長という感じは受けないけれども(産業革命の十九世紀もまた貴族が支配した旧体制の十八世紀とは異なる)、二十一世紀は多分に二十世紀の文化がそのまま年老いて生きながらえているという感が否めない。

だからノスタルジア。

確かにインターネットは大衆の消費の形を大きく変えた。コレクションよりもアクセスやレンタルに。通信はSNSであっという間に。

ほとんどのアナログな文化の多くはデジタルに淘汰されてしまってきているけれども、逆にアナログな文化へと回帰してゆく人もいる。

紙の手紙に切手を貼って、郵便ポストに投函して文通をしてみたり。

人工知能は今や世界を席巻して、多くの仕事が失われてゆく運命にあるのかもしれない。

デジタルな文化が人の思考を変化させるにはまだ十分な時間を我々が持ち得ていないだけかもしれないけれども、二十一世紀らしさってどこにあるのだろうか。

それがわからない。

動画配信サイトは過去の時代のありとあらゆる動画を利用させてくれる。わたしたちはその気になればありとあらゆるメディアを通じて過去の文物に触れることができる。

1970年代に生まれた人は子供の頃に見たテレビ番組にも容易にアクセスできる。

ノスタルジーはとても安易に手に入れられるようになったのが今世紀。

わたしもこんなシリーズを書いた。

新しいメディアもまた、かつては貴重でレアだったノスタルジー体験を提供する新しい番組や映画を数多く作り出している。

ノスタルジーはヒット商品を製造するために不可欠な要素にさえなりつつある。

そういう古い世代が世界の文化消費の中心にいるという見方も可能なのだが。

そして若い人もさえも、そういうノスタルジック体験を年配の人たちと一緒に楽しんでいる。そういう作品を楽しむことが評価される空気の中で生きているのだから。

いまだれもがノスタルジアを求めているのは時代の要求なのかもしれない。

だが、古い二十世紀の文化に温故知新となりうる。二十世紀に生まれた人がそれらに触れるならば。

懐かしさは自分自身の体験から来るものばかりではない。

例えば、新しい人でも古い音楽に懐かしさを感じることがある。古いスタイルだからではなく、音楽の持つ根源的な力のために。

そういう音楽がたくさん二十世紀には作られた。

音楽には普遍的に懐かしさを呼び起こす要素がある。

新しくても古いもの

わたしがNoteで古典音楽や古典文学や泰西名画の専門的な話などすると、ときにわたしの語るノスタルジックな色彩を帯びた情報も、若い人には新しい情報として知覚されているかもしれない。

日本人が誰もが知る古典に「平家物語」というものがある。

平家の落人から伝わった物語が盲目の琵琶法師によって歌われて語られて伝えられてきた口承文学だ。

平家という天皇の血筋を引く名門一族の台頭と没落のレクイエム。

明治時代の小泉八雲の耳なし芳一のような平家物語に題材を取った物語を読むと、どこか懐かしさを感じてしまうのは子供の頃に自分が親しんだ物語だからだろう。

弁慶や牛若丸の物語もどこか懐かしい。

でも原点である平家物語を古文で読むとノスタルジアには思えない。

古典が懐かしくなるのは、やはり個人的な自己体験が決め手。

学生時代には教材としてしか読まなかったので、とても楽しい個人的体験だったとは思えないものだったからだろう。

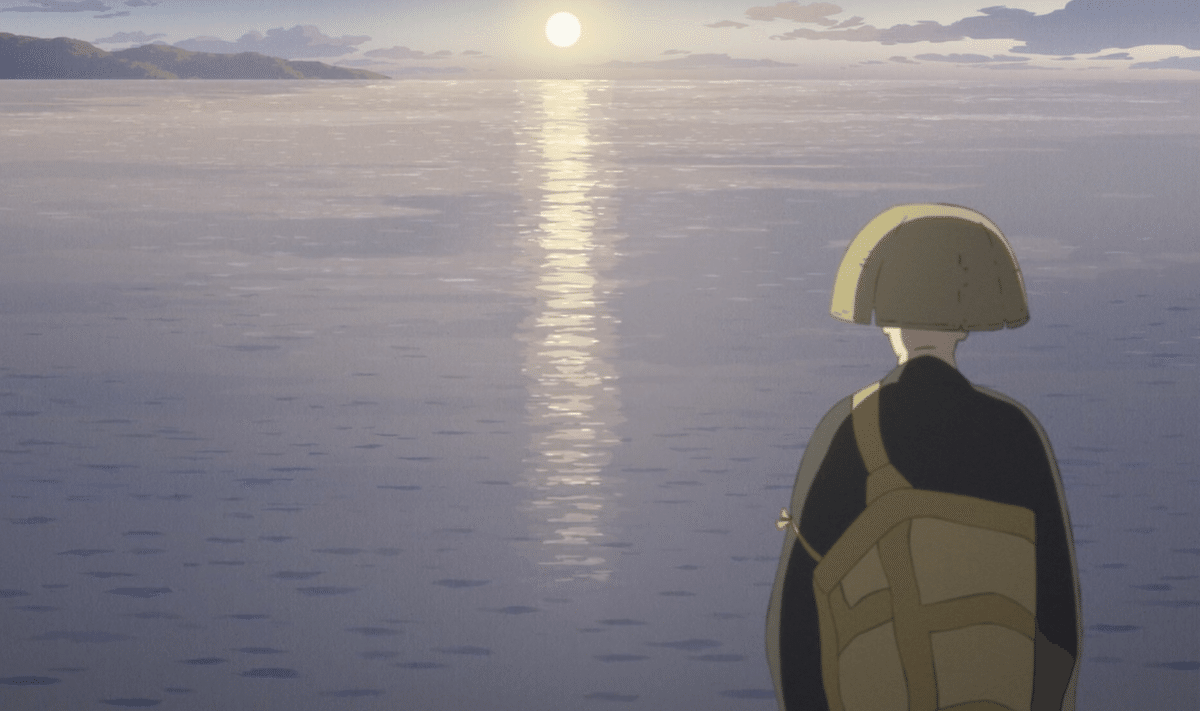

つい昨年のこと、平家物語はアニメ化されてその印象を新たにした。

原作が出来てから八百年を経てようやくアニメ化なのだとか。

琵琶法師の少女の視点から、平家一族を殿上人にした清盛入道ではなく清盛よりも早くに世を去る、平家一門の中の随一の人格者として語られる重盛を中心に物語は展開してゆく。

滅びてゆく平家の物語はきっと誰もが知っている。

でもこのアニメは驕り高ぶる平家の姿には焦点を当てないで、琵琶法師の物語る堕ちてゆく一族の若い人たちの物語に光を当てる。だから因果応報な印象は全くしないのだ。

成りあがった平家を知らず、生まれたときから高貴な平家だった人たちの運命の物語だ。

今まで知っていた平家物語とは違った視点から物語がアニメでは語られる。

笛吹のわたしは平家の公達たちに心から共感する

笛の音ほどに世界には素晴らしいものは数少ないと我田引水ながら確信している

でもそんなふうだから野卑な東蝦夷の源氏に滅ぼされてしまう

主題歌はオルタナティブロックバンドの羊文学によるもの。

二十一世紀らしく、日本語の美しい母音が英語のように曖昧にして歌われる。アイウエオがほとんど崩れてる。

メタリックな楽器の響き、わたしには非常に不快(美しい音楽を気持ちのいいものだとわたしは思うので、こういう刺激ばかりの音響は好きではない)。

歌声のメロディは弦楽器のポルタメントのようにずれ上がり、ずれ落ちる。メロディの終始もドミソの主音で終わらない不完全終始。

こういう音楽、わたしは全く共感しないけれども、前世紀的な抒情要素を否定した新しい音楽としては良い曲でしょう。とても評価されている。視聴者には。これが二十一世紀的なのか。

何度も聞けば、いつの日にかノスタルジアとして思い出すのだろうか。ピアノ曲に編曲してみれば、きっともっと聞きやすい曲になるように思う。ピアノという楽器はズリ上げができないから。半音と半音と間の音は作れないし。

でも音楽の好き嫌いは別にして、歌詞は文学的に秀逸だ。さすがは羊文学と名乗るだけある。

最終回のストーリーは初めから決まっていたとしても今だけはここにあるよ

テーマは今を精一杯生きろという普遍的なもの。

滅びの美学を味わう物語の醍醐味なのかも。物語は過程を楽しむことにあるのだから。

平家物語を知る人には、新しい平家物語。

平家をまだ知らなかった人には、日本の国を一時的に支配した一族の、今まで知らなかった新しい悲劇。

温故知新な平家物語としてこのアニメ、本当に素晴らしかったと思う。斬新なアートによる背景とデフォルメされた漫画的なイメージの登場人物たちの対比。

忘れ難いほどに芸術的!

現代で言えば高校生の年齢の平家の貴公子敦盛は熊谷直実に討たれる

我が子ほどの年齢の敦盛を殺したくない直実は泣きながら敦盛を討ち果たす

平家物語の中でも最も哀しいエピソード

原作の中で殊に有名な、和歌を託して都落ちする、わたしの大好きな薩摩守忠度のエピソードが割愛されていたことだけはがっかりだったけれども。

二十一世紀アニメの最先端技術に持って作られた世界に誇るべき日本アニメ。

名作なので多くの人に見てもらいたい。ノスタルジアではない新しい物語。

忠度は清盛の異母弟

京の都を去るにあたり、

師の公任に自作の歌を次の勅撰和歌集に採用してもらえるように

計らってくれと頼んで歌を遺してゆく

詠み人知らずと千載和歌集に記された名歌

「さざなみや 志賀の都は 荒れにしを 昔ながらの 山桜かな」

は平薩摩守忠度の歌だと伝えられています

この歌もどこかノスタルジック

廃都となった大津京跡地で咲いていた桜を見て詠んだ歌

いつの時代にも桜は咲いている、

桜を知らない人にはこういう感慨は沸かないものだから

古くて新しいもの

先に音楽の中には初めて聴いた音楽でも懐かしさを感じさせるものがあると書いた。

クラシック音楽ならば、チャイコフスキーやドヴォルザークの音楽は初めて聴いたメロディでもとても懐かしくノスタルジアを自然と感じさせる。

でもだからといって、スラヴ系の音楽が世間で大流行りとは耳にしない。

今世界中で流行っている懐かしさやノスタルジアとは自分の中の過去の思い出を味わい消費しているだけなのかも。

だとすれば、やはり過去の二十世紀的文化を懐古して改めて消費しているだけなのか。

ノスタルジアとは過去の自分と出会うこと。

わたしは音楽を聴くとき、自分と思い出とは別の次元の懐かしさ、そういうものを味わいたい。昔聞いた音楽や演奏に懐かしさを感じる。そういう次元とは違う郷愁を誘う音楽。

わたしの知らない私の還るところへといざなってくれる音楽だろうか。

ゴーギャン作 (1897)

カタルシスのような味わいの懐かしさ。個人的な思いによらない普遍的な懐かしさ。

ロイド=ウェッバーの歌

二十世紀後半の劇場に新旋風を巻き起こして今もなお語り継がれるミュージカル作曲家にアンドリュー・ロイド=ウェッバーがいる。

「ジーザス・クライスト・スーパースター」や「キャッツ」や「オペラ座の怪人」などがいまもなお、ミュージカルの定番として世界中で上演され続けられているけれども、わたしが大好きな彼の歌は彼の作品の中では比較的地味な、女性歌手独り舞台の「Tell Me on a Sunday」の中の歌が好き。

わたしが二十代の初めの頃に初めて聴いて、とても懐かしい音楽だと思った。

初めて聴いたのにどこか懐かしかった。

二番煎じのデジャヴではない音楽的感興。スラヴ音楽を聴いた時のようなノスタルジアな感情が湧き上がった。

それ以来大好きな曲なのだけれども(だから今聞くとノスタルジックな感情を抱くともいえる)、つい先日、コンサートで偶然、ある歌手によって舞台で歌われるのを聴いた。

ノスタルジアではない、別の懐かしさが心楽しかった。

若い女性が恋人だった男性と別れるにあたり、別れの言葉は喧嘩するみたいにでも無言で去るのでもなく、日曜日にデートしたあとのように伝えていなくなってと歌われる。

チンパンジーのいる動物園に行った後の日曜日の午後にバイバイを言って家路につくような感じでごく自然に別れたい彼女。

この歌の懐かしさは若さ特有の感傷だろうか。

Don't write a letter when you want to leave(出てゆきたくなったら、手紙を書かないで)

Don't call me at 3 a.m. from a friend's apartment(友達のアパートから朝の三時に電話しないで)

I'd like to choose how I hear the news(どんなふうに知らせをもらいたいか自分で決めたいの)

Take me to a park that's covered with trees(木でいっぱいの公園に連れてって)

Tell me on a Sunday, please(そんな日曜日に言ってほしいの)

Let me down easy, no big song and dance(そっと言ってほしいの、大袈裟な音楽やダンスもなしに)

No long faces, no long looks, no deep conversation(悲しい顔をしないで、見つめ合ったりしないで、深刻なお話もなしで)

I know the way we should spend that day(どんなふうにその日を過ごしたらいいのか知っている)

Take me to a zoo that's got chimpanzees(チンパンジーのいる動物園へ連れて行って)

Tell me on a Sunday, please(そんな日曜日にお別れを言ってほしいの)

Don't want to know who's to blame(誰が悪いかなんて知りたくない)

It won't help knowing(知ったところでどうにもならないし)

Don't want to fight day and night(朝から晩まで喧嘩したくない)

Bad enough, you're going(あなたがいなくなるだけでもう十分にひどいのだから)

Don't leave in silence with no word at all(何も言わないで静かに出ていかないで)

Don't get drunk and slam the door(酔っぱらってドアを思いきり閉めたりしないで)

That's no way to end this(二人の関係はそんな風に終わらせるものじゃないよね)

I know how I want you to say goodbye(どんなふうにさよならを言ってほしいのか知っているの)

Find a circus ring with a flying trapeze(空中ブランコのショーのあるサーカスを見つけてよ)

Tell me on a Sunday, please(それでその日曜日にさよならを言って)

特定の日曜日ではなく、記念日にもなり得ない

いつか忘れてしまえる、

いつもの普通の日曜日というのが

心を打ちます

若い頃に聞いた歌はどんな歌も懐かしい。

でも音楽的に優れた歌でないならば、その懐かしい歌はあなたにしかウケないかもしれない、ただの懐メロでしかない。

あの頃を知っている人にしか、その懐かしい感情は共有されないし、共感もされない。

ロイド=ウェッバーの歌は確かにわたしが若い頃に聞いた曲なのだけれども、その頃にはすでに古典のような歌にもうすでになっていたけれども、いま若い人が何も知らずにこの歌を聴いてもどこか懐かしいのでは。

こういう懐かしさは歌の持つ普遍的な力ゆえ。

いつまで経っても懐メロにならない本物の歌なのだと思う。

温故知新な二十一世紀かさ

若さは過去を振り返らず、明日のこと、未来のことを考える。

昔のことを始めると人は老い始めるという。

今世界中でノスタルジアが流行っているのは、あまりに前世紀と変わり過ぎてしまった世界といまここにある現実にあまりに疲れているからだろうか。

先行き見えない未来へと不安からの現実逃避なのだろうか。

自分だけが持つ懐かしいものを大切にすることはとても大事なことだ。

でもあまりにそこに深入りすると、前に進んではゆけなくなる。

ノスタルジアでいっぱいの二十一世紀の世界は老い始めているのか。

若い人が前世紀の文化を賞賛するような声を聴くたびにそう思わざるを得なくなる。

羊文学の言葉「永遠に見えるものに苦しんでばかりだね」は現代人の深層心理なのかも。

人工知能が世界に浸透してゆき、昨日の世界がどんどん新しいものへと変わりゆく。気候変動によって地球の形が日々変わってゆく今まさに今日、平家物語が象徴する「諸行無常」という言葉が妙に腑に落ちる。

何回だっていうよ、世界は美しい

このセリフ、現在形で歌われている。

ノスタルジアは「美しかった」の過去形の世界。

確かに新しい明日のために、自分の過去を確認することは明日へと気力となる。

どこへゆけばいいのかわからないのならば、過去から新しいものを見つけてゆくことは正しい。

人の世のことわりなんて千年前も現在も変わらないのだから。

だから温故知新。

ノスタルジアのセンチメントに溺れてはならない。ノスタルジアの世界はあまりに甘美なのでそれを味わってばかりだともう新しい物を作り出そうという気になれなくなる。

「世界は美しかった」ではなく「いま世界は美しい」または「明日の世界はもっと美しい」と言える自分でありたいと思う。

確かに明るい明日がなかなか見えない時代に我々は生きている。でも後ろ向きのノスタルジアな生き方からは新しい明日は見えてこないのでは。

明るい未来がなかなか見えない二十一世紀の二十三年目。

まだ最終回のストーリーは、当然ながら決められていない。

これからの自分の人生やこれからの世界の形の答えが見つからないならば、我々は過去から学ぶべき。

でも自分がいた世界や自分のことを懐かしがるのではなく、自分のいなかった過去の世界の物語から温故知新できるものを見つけるといいと思う。

1954年の小豆島の先生と生徒たちの物語(二十四の瞳)を初めて読んで映画を見ても、自分は物語にノスタルジアを感じることはほとんどなかった。

自分が生まれるずっと前の別の世界の物語なようでいて、そこには自分が忘れてしまっていた昔の人たちの昨日の物語が描かれていた。

いまも昔も変わらない人間の営み。

これからの世界がどうなってゆくのかもわからない、けれどもあるがままに精いっぱいに生きていた健気な人たちの物語。

諸行無常なので世界の形は変わり、子供は大きくなり、大人は年老いてゆく。けれども人の本質はいつの時代も変わらない。

泣いて笑って微笑んで悲しんで出会って別れて。

さよならはごく普通の日曜日に当たり前の出来事のように平凡に終わらせてと願う女性のように。

閉じた過去を愛おしがるノスタルジアではなく、過去にも自分と同じような人たちが精一杯努力して生きていたということを見つけるために温故知新したい。

二十一世紀は過去のありとあらゆる文物に簡単にアクセスできる時代。

情報網は世界の津々浦々にまで張り巡らされていて、その気になればどこにいても世界中の過去のも現在の情報を共有できる。

でもそれを取捨選択していかに明日を生きる活力へと変えてゆくかは我々次第。

そんな思いでまた今日も明日もまた生きてゆきたいと思っています。

忠度の歌に通じる

こういう世界を思い出すためにノスタルジアは大事

でもこの思いをノスタルジアの中にだけ留めてはいけないのだと思う

自分としては

いいなと思ったら応援しよう!