マリア・カラスではない「マリア」の物語

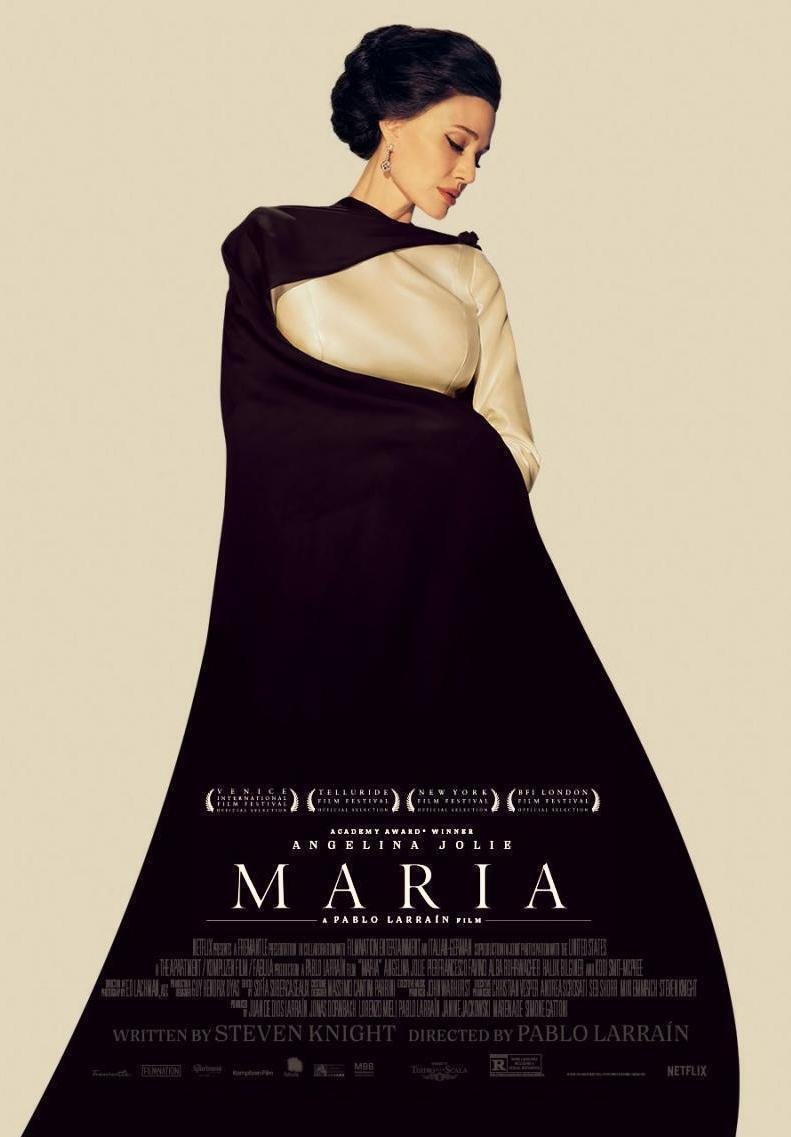

アンジェリーナ・ジョリー主演の映画「マリア」を映画館で鑑賞してきました。

Interviewer: Tell me how it felt to be on stage

Maria: Exaltation and Intoxication I thought the stage itself would

マリア:昂揚と酩酊

舞台そのものがそうなるのだと思っていました

劇場の大スクリーンの美しい映像と超高音質は、目と耳へのご馳走と言える素晴らしいものでした。

美しい画像と音楽を愛される方は是非映画館でご鑑賞ください。

しかしながら伝説の歌手マリア・カラスの伝記映画としてのわたしの評価は、星★★★です。

マリア・カラスの大ファンであるわたしは全集CDも持っているし、ほとんどの映像にも親しみ、日本語のカラスについてのMOOKも愛読しているほどです。

何冊も書かれている英語伝記はいまだ一冊も読んだことがありませんが(ずっと読みたいと思っています)それでもわたしほどにカラスをよく知る人はきっと数少ないことでしょう。

20世紀のみならず、長い西洋音楽史上において史上最高のソプラノ歌手であるとされるカリスマ歌手マリア・カラスの凄さはオペラの面白さを知れば知るほど空恐ろしくなるほどです。

でもオペラの面白さを知る人は残念ながら世にはそれほどいないので、名声ばかりが独り歩きしている音楽家ですね。

名前ばかり有名でも、どうしてすごいのかあまり知られていない。

20世紀には彼女以外にも数多くの優れたオペラの女性歌手が存在していましたが、フレーニもシュヴァルツコップもキリ・テ・カナワも、カラスのような「生きた伝説」となることはありませんでした。

同時代を生きていたピアニストのグレン・グールドと似た存在であるといえるかもしれません。

数え消えないほどの優れたピアニストが20世紀にはいましたが、ホロヴィッツやルビンシュタインやラフマニノフさえも、時代を超越した普遍性を持つグールドのような特別な存在として記憶されなかったようなものでしょうか。

カラスの歌唱の物凄さは、フレー二もシュヴァルツコップもキリ・テ・カナワ、カヴァリエ、レニー・フレミング、スーザーランド、ネトレプコ、バルトリなどといった超一流の歌手を聞いたうえで、改めて聞いてみて初めて理解できるものかもしれないので、分かりにくいことでしょう。

全盛期のマリア・カラスの声

カラスの声は演技します。

舞台上でも映画女優のように醜く顔をゆがめて怒り、絶世の聖女のように祈り、全身を震わせて泣くのです。

素晴らしい伝説の声を持ったような歌手は何人もいましたが、こういう演技する歌手はカラス以前にはほとんどいませんでした。

いまもカラスほどに声と肉体で「演じる」ことのできる歌手はいません。

舞台上の歌手は肉体を持つ楽器です。

超絶技巧な歌を歌う時、歌手はほとんど動くことはできないし、舞台上で歌いながら俳優として演技することなど、歌に比べると二の次です。

でも完璧な憑依型女優であるカラスは役柄になり切ります。

舞台ごとに、清楚で可憐であまりに無知な15歳の蝶々さんにも、やはり世間知らずで愛に生きて歌に生きる歌姫トスカにも、世俗の知恵に長けているにもかかわらず、愛に準じて肺病で死んでゆく高級娼婦ヴィオレッタにも、純情男の愛を弄ぶ悪女カルメンにもなりきることが出来たのがマリア・カラス。

カラスのキャリア晩年にロンドンのコヴェントガーデンで撮られたトスカの映像は鬼気迫るものです。

名バリトン(名悪役)のゴッビとの饗宴は筆舌に尽くしがたい。

恋人を助けてほしければ、俺にお前の体を好きにさせろと迫る総督(ゴッビ)に立ち向かう歌姫トスカ。

余りにも血生臭いプッチーニのヴェリズモオペラ(現実主義オペラ)の最高傑作「トスカ」は最初から見て全体を把握した上で理解してほしいのですが、この場面は最後の名アリア

Vissi d'arte, vissi d'amore

がクライマックスとなり、その後で殺人が起こります。

44分の映像が長すぎると言われる方は、4分ほどのアリアの場面だけどうぞ。

カラスの表情の変化と動きに注目。

目をつぶり、目を見開き、微笑み、そして絶望する。

体を声が普通は安定ないので、舞台上の歌手の多くが静止しているのですが、カラスの場合はやたら動き回ります。でもそれゆえに、舞台上にこれ以上にない唯一無二の名演が生まれるのです。

まるで名作少女漫画『ガラスの仮面』のマヤです(笑)。

アカデミー主演女優賞に値する類まれなる演技。

オペラの舞台上なのに。

共演しているゴッビの助平親父ぶりも素晴らしい(笑)。

1964年のマリア・カラスの引退前の最後の舞台だったので、こうして特別に映像として記録されたのでした。

つまりこの映像にしても、もはや全盛期のそれには及ばないわけです。

彼女の声の解説はあまりに専門的になりすぎるので割愛しますが、カラスの声は野太くて、キャスリーン・バトルやモンセラート・カバリエのような美声ではありません。

でもだからこそ、美声とそうでない声を見事に組み合わせて、オペラ人物たちの真実を描き出す。

美しい音だけでも立派な音楽です。

けれども、オペラには物語があり、オペラの登場人物には感情があり、言葉には表情がある。

その感情表現のためには楽譜にP(ピアノ)と書かれていても、PPPにしたりといったデフォルメも必要だし、次に来る部分を強調するために、楽譜に書かれていなくても弱い部分を作り上げたりもする。

演技することで動き回って声がかすれてしまうこともありますが、カラスを見た人は視覚的にも恐るべきカラスの声の魔力に魅了されてしまったのでした。

大指揮者ヴィルヘルム・フルトヴェングラーの生演奏を聴いた人たちも同じような体験をしたようです(フルトヴェングラーを聴いたすべての人はあの会場でのオーラのようなものは録音には全く含まれていないと語っています)。

それでもカラスの録音と他の歌手の録音を聴き比べてみると、カラスの特異性が冴えわたります。

逆にカラスの録音ばかりを聞いた後で、美声のカヴァリエなどを聴くと、彼女の声はなんと澄みわたり、技術的に完璧なのだろうと感動しながらも、ドラマがないなあとがっかりすることもよくあるのです(カヴァリエは最高に美しい声を自身の肉体から生み出すことが出来たスペインの不世出の名歌手です)。

音楽表現って不思議なものです。

映画の見所

さて、アンジェリーナ・ジョリーが七か月の声楽レッスンを受けて、実際に映画の中でマリア・カラスに成り代わって歌った映画ですが、映画の主題はあまりに声を酷使する超絶技巧なベルカントオペラを得意としたマリア・カラスという不世出の歌手の凄さではありませんでした。

ではなくて、声帯の酷使のためにもはやかつてのように歌えなくなって若くして引退して(41歳)、それでもなお舞台へ返り咲こうとして自宅で歌い続けていたマリアの生きざまが映画の主題。

人生最後の一週間の物語。

引退から12年後の1977年秋にマリア・カラスはパリの自宅にて亡くなりますが、最後の最後まで彼女は歌い続けていました。

映画はそうした凋落した歌姫の最後の日々の記録を美しく映像化したものです。

往時の素晴らしい舞台が映画の中で時折再現されていて、それはもう2020年代の最新の映像技術において、まさに目のご馳走と言ってもよいほどに美しいものです。

とくに蝶々さんのハミングコーラスの美しさは特筆に値します。

雨の中で歌劇場の前でびしょぬれになって演奏するオーケストラ団員たちに着物を着たマリアの蝶々さん、蝶々さんを取り巻く赤い傘で乱舞する着物の女性たち。

もちろん幻想のマリアの脳内にだけ存在している世界。

素晴らしい色彩感で、映画館でなければスクショを取ってお見せしたかったですね(ネタバレになるので是非映画の中で見てください)。

音楽はサウンドトラックから。

映画ではマリア・カラス最後の日々にふさわしい音楽ばかりが選ばれていて、聴いて思い浮かぶのは、オペラってどうしてこんなにも哀しいものなのだろうという想いばかり。

楽しい音楽って、そんなものこの世にあるのかい?

という趣旨の言葉を語ったのはフレデリック・ショパンだったでしょうか、フランツ・シューベルトだったでしょうか。

多分二人とも同じことを喋っていました。

どんな楽しい音楽も終わってしまうとどこかもの悲しいものです。

映画の中の音楽は、悲しい音楽の余韻ばかりで構成されています。でもそのどれもがカラスが得意としていた音楽ばかり。

映画で流れるのは、冒頭のヴェルディ『オセロー』の「アヴェ・マリア」(死の前の祈りの歌)から、ヴァーグナーの楽劇『パルシファル』前奏曲、プッチーニ『トスカ』の「星は光りぬ」や「歌に生き、愛に生き」やベルリーニ「カスター・ディーヴァ」など、映画を彩る音楽はどこか諦念にみちた音楽ばかり。

初めてこの編曲を聞きましたが、映画の中で印象的に流れるピアノ版の「アヴェ・マリア」は美しすぎる❢

カラスはロッシーニの喜劇も歌えたレパートリーの幅の広い歌手だったのに、映画で選ばれていたのは19世紀らしい死んでゆく悲しいヒロインの歌ばかり。

カラスの最後の日々はそういう音楽に満たされた日々だったかもしれないけれども、映画館を後にしたわたしの中で湧き上がる感慨は

オペラってなんて悲しいものだのだろう

という思いばかりでした。

映画を見ても、マリア・カラスの歌手としての偉大さはきっと理解できません。

映画が描いているのは、かつて大歌手だったマリアという、薬物まみれになって肉体的にボロボロになった一女性の最期。

きっとマリア・カラスがどれほどに偉大な歌手だったかを知っているわたしのような人が見ることを想定して作られた映画なのだろうけれども、マリア・カラスの凄さを描き出すことに映画の趣旨が無かったことは個人的には少し残念でした。

でも最期の衰えた声のマリアを演じたアンジェリーナ・ジョリーは最晩年のマリアを見事に自分自身の声で歌って演じているのです。

プロの歌手ではない映画俳優が歌ったにしてはあまりに見事な歌唱なのだけれども、マリア・カラスと比べると雲泥の差があり、聞き劣りします。

だからこそ、かつての声を失ってしまったマリアとしては完璧に思える素晴らしい演技でした。

かつてマリア・カラスだった女性が、再び伝説のマリア・カラスになろうとして、どうあがいてもマリア・カラスにはなれないマリアという女性の物語。

最後にドニゼッティの『アンナ・ボレーナ』の狂乱の場のアリアをアンジェリーナ(マリア)が歌い、ドキュメンタリー映像作家は「かなり酷い歌唱Pretty bad singing 」だったと率直に言い立てますが、やはりマリア・カラスの全盛期の声には比ぶべくもないものです(オペラを普段聴かない人にはきっとわからないほどにアンジェリーナは見事に歌っていますが)。

黄昏のマリア・カラスを演じるアンジェリーナ・ジョリー、本当に素晴らしかった。

落葉が美しい9月のパリにマリア・カラスは死んだので、映像の中では美しいセピア色の1977年秋のパリはあまりにも美しい。

マリア・カラスの人生の哀しい部分ばかりが取り上げられている映画ですが、いまの若い人はカラスの時代のアメリカ大統領ジョン・F・ケネディをご存じでしょうか。

マリア・カラスは引退後、当時の世界最大の大富豪だったギリシャの海運王アリストテレス・オナシスに見初められて、交際を始めます。

ですが、カラスを誘惑して恋仲となったオナシスはその後、ケネディ未亡人のジャッキーを妻に選んだのが史実です。

ケネディ大統領は全米中継されていたパレードの最中に暗殺されて、真相は今も明かされないまま。

頭を打ち抜かれた大統領の真横にいたのがジャッキーでした。

その後、悲劇のヒロインとなった元大統領夫人は大富豪オナシスと再婚。

マリアは捨てられてしまいます。

こうしてカラスは完全に愛のある人生から見放されるのですが、この部分は映画の中ではほとんど描かれず、オナシスとの関係も遠い記憶の中の出来事のように語られるばかり。

映画を見る人はこの事実を知っているという前提でしょうか。

ニューヨーク極貧時代の若い頃の太ったマリアも少しばかり出てきますが、

デブのマリア・カラスが寄生虫(サナダムシ)の卵を飲んで激やせする話

多くのオペラ歌手が太っているのはあの力強い声量を維持するためです。歌手が巨体を持つことには意味があります。

痩せた後のカラスの声はやや変質して、力量は落ちました。

けれども彼女の外面は変貌して視覚的に完璧な美を獲得しました

肉とサラダだけの糖質制限ダイエットを行ったともストレスのためともいわれていますが、本当のことをカラスは決して語りはしませんでした。

指揮者セラフィムに見出されてスターダムの頂点に立つ話

伝説の舞台の数々

父親のような年齢の夫とのエピソード(父親のない家庭に育ったため、映画の中でもファーザーコンプレックスのことは語られていました)

などはすべて割愛されていて、映画は徹底的に彼女のドラマティックなエピソードを削ぎ落しています。

後年の録音よりもさらに力強い

比類なくパワフルな声の頃のカラス

まるで別人です

舞台上の歌手は美しくあるべきという彼女の

恐るべき芸術への執念

極度のダイエットは

彼女のキャリアの短さにも

影響を与えたとも指摘されています

マリア・カラスはほんの半年ほどの短い期間に

36キロ

もの体重を減らすという劇的なダイエットを成功させました!

そして絶世の美女と呼ばれるほどの美貌を獲得しました。

これは全盛期のマリア・カラスの壮絶さを伝える偉大な遺産。AIデジタルリマスターによって音質が蘇った、名指揮者ジュリーニの棒に支えられた不滅の1955年の録音。

恐らく史上最高のヴィオレッタ!

こういう聴き比べの録音もあります。減量前と後の声。

1952年と1955年の『ノルマ』!

映画の中、ニューヨークの貧民街で、女衒(ぜげん)行為を仄めかす実の母親が連れて来た将校(水兵?)の前、二人きりの部屋の貧弱なベットの上の若い無垢なマリアの歌うア・カペラのハバネラ、なかなか可憐でした。

この部分、なんとも思わせぶりで気になります。

実話でしょうか???

母親がこんなことを娘にやらせていたとは寡聞にしてわたしは全く知りません。

オペラは哀しい…

オペラって、音楽ってどうしてこんなにも哀しいものなのだろう…

歴史的にはマリア・カラスは忘れられていたソプラノ歌手が超絶技巧を披露する、ドニゼッティやベルリーニのベルカントオペラを20世紀に復活させて、19世紀のヴェルディのオペラを誰よりもドラマティックに歌い、オペラ最後の時代の20世紀のプッチーニやジョルダーノの悲劇的ヒロインを誰よりも感動的に演じ上げた大歌手でした。

でも彼女の演じた歌手は悲しい女性ばかり。

喜劇的な役はほとんど歌っていない。例外はロッシーニ喜劇でしたが、彼女が好んで歌ったのは舞台上で死んでいく悲劇のヒロインばかり。

キリ・テ・カナワみたいな1970年代1980年代の大歌手はモーツァルトやロッシーニ、リヒャルト・シュトラウスのコミカルな役柄しか歌わなかったのに。

テ・カナワは声を酷使する役柄は意識的に避けて、長い歌手人生を送りました。

カラスは全身全霊で彼女にしか歌えない超絶技巧な役を鬼神のごとき迫力を持って歌い演じて、歌手としてのキャリアを縮めてしまいました。

彼女は1940年代の終わりに登場して、全盛期はそれから10年、1950年代の終わりには声に衰えを露わにしていました。

1950年代のカラスは空前絶後の存在でした。

オペラは決して悲しい作品ばかりではありません。

けれども舞台上で死んでゆく女性ばかりを舞台上でその役に成り代わって歌い続けたカラスはやはりあのように「歌に生き、愛に生きて」悲しく死んでゆくしかなかったのでしょうか。

ベルリーニの名作オペラ「ノルマ」の絶唱「カスタ・ディーヴァ」は愛に死んでゆく巫女の歌。

囚われの恋人のために命を懸ける歌姫トスカや、恥を知り自決する大和撫子の蝶々さん同様に、マリア・カラスそのもの。

超絶的な声の饗宴であるオペラはあまりに美しすぎて、人生にとって危険なものなのかも。

一夜の夢としてならば、観衆である我々には非現実のカタルシスとして素晴らしいものですが、悲劇的オペラそのものになりきったカラスの人生に幸せが足りなかったのは当然と言えるでしょうか。

悲しく死んでゆくばかりのオペラヒロインをロールモデルにするような人生は悲しすぎます。

人として美しいとしても。

貧しいギリシア移民の子としてニューヨークに生まれて、アメリカでは歌の才能を評価されずに故国ギリシアへ帰り、そこからイタリアオペラの世界へと身を投じたカラスはやがてギリシアの大富豪との余生を夢見るも、破れ果てて、最後は異国であるパリにて果てるのです。

享年53歳。

彼女の人生、どこにもいるべき場所がなかった悲しい人生にわたしには思えます。

わたしは海外にずっと暮らしているために、帰るべき故郷も持たずに異国を彷徨い続けた彼女に限りない親近感を抱かずにはいられないからでしょうか。

映画お勧め度★★★

以上がわたしが来てみた映画「マリア」の感想です。

美しい音楽を思い切り鑑賞したい人には素晴らしい音楽映画、これからオペラを見てみたいという人に最適のオペラ入門映画★★★★★

不世出の大歌手マリア・カラスの凄さとは何であったのかを知りたい人には少し残念な映画、人生の黄昏の映画だからです★★★

したがってマリア・カラスとは誰だったのか、どれほどに偉大だったのかは映画を見ただけでは全く分かりません★★

伝記映画ではありません★★

マリア・カラスのことなどあまり興味を持っていなくて、引退した歌手が失意の日々の中、かつての栄光を忘れられないで舞台へと返り咲きたいと悪あがきをしている、最期の日々に感情移入したいという人には★★★★

20世紀の遠く懐かしい美しい秋のパリの映像やオペラの名場面のファンタジーな映像を楽しみたければ最高な映画★★★★★

アンジェリーナ・ジョリーが好きな人には★★★★★

あと、オペラの独特の歌い方が好きではないという人は一度、本物の歌手の実演を聞いてみてください。

マイクもなしに、自分の肉体だけから生み出される大音量の声を全身に浴びると、もうあなたはオペラの魅力からは一生逃れることはできませんよ。

ベルカントという世界で唯一の独特な西洋音楽歌唱には、人智を超えたような魅力があるのです。

オペラの声の魅力は、人の声の持つ圧倒的な倍音の魅力です。

洪水のような歌声を浴びる物理的な快感。

鼓膜が知覚できない、CDやデジタル録音では録音できない、人の耳には理解できない超音波としてわたしたちの肉体に届くのです(実演がすごいのは、録音媒介が聞こえないから不要だと取り入れない音を体感することが出来るからです)。

音楽は全身で聴くものです。

舞台でマリア・カラスを聴いた人が失神してしまうような衝撃を受けたこと、本当だと思いますよ。

劇場の音はきっと舞台の音に近い声の魅力を伝えてくれるとわたしは思います(カラスのLPの音は実演に近いものです。またはAIリマスターで再生された倍音が蘇ったデジタル録音)。

映画、ぜひ劇場でご鑑賞ください。

おまけAI画像

いいなと思ったら応援しよう!