パガニーニの音楽(2): |奇想曲《カプリース》第24番

伝説のヴァイオリニスト作曲家ニコロ・パガニーニの最も有名な音楽は、彼が独奏ヴァイオリンのために作曲した24曲から成る奇想曲集。

綺想曲という糸偏のついた「綺」という字で綴られることもあるのですが、音楽の性格からして、奇想曲という漢字がお似合いな気がします。

「綺」とは絹織物のこと。「綺麗」や「綺羅星」というイメージを、Capriceという音楽からはわたしは思い浮かべません。

Capriceとは、突飛であったり奇異を感じさせる楽想が気まぐれなに音の綾を織りなすもの。美しいという形容詞は余り当たらない。才気あふれる想いも描けない音楽がCaprice。

英語にCapriciousという形容詞がありますが、次のミームは彼女が次に何をするか予測できないと書いています。erratic moodは、まさに常軌を逸したという意味。

奇想曲とは、少し奇抜な想いを表現したような音楽。

上のミームは移り気な女性をCapriciousと表現しています。Temperamentalで、unpredictable なのです

エルガーのヴァイオリン曲には、まさに「気まぐれな女」という小品があります。コロコロと気分と表情を変えてゆく女性の姿を見事に音化していると言えるでしょうか。

「気まぐれな、移り気な」、それがカプリース。

気まぐれでもメランコリーな方にはあまり落ちてゆかないで、カプリースは速くて躍動感のある愉しい音楽を志向するのです。そこがよく似た音楽である幻想曲と違うかなと思います。

パガニーニ以前のカプリース

例えば、作品番号は最晩年のものでも、若いベートーヴェンの書いた有名なロンド・カプリチオーソ(奇想曲的な輪舞曲)。

「失くした小銭への怒り」というユーモラスな副題が付けられています。作品番号は129。ベートーヴェンの生前に出版された最後の作品番号は135です。

また、やはり若い頃の大バッハの筆になるロンド・カプリチオーソ「最愛の兄を送るためのカプリッチョ」。

チェンバロのために書かれた楽しい標題音楽。装飾音だらけなのですが、ピアノで弾いても原曲の優雅さは失われません。

ころころ楽想が変わるために深みはないかもしれないけれども、非常に楽しい一曲です。標題が示すように、バッハとしては通俗的で、非常に耳に残る愛らしいメロディが忘れられません。

バッハにはパルティータにも有名なものがあります。気まぐれに展開してゆくカプリッチョの傑作です。

パガニーニのカプリースも、こうした先人の書いた、気まぐれな楽想の寄せ集め的音楽と同質の音楽。

ソナタ型式など一切意識せず、前後の脈略など全く考慮せずに、ひたすら常軌を逸したようなファンタジーがあてどもなく広がってゆくような音楽。

パガニーニ版では、常人には演奏不可能なヴァイオリンの超絶技巧による凄い音符が音楽空間に繰り広げられてゆくのです。

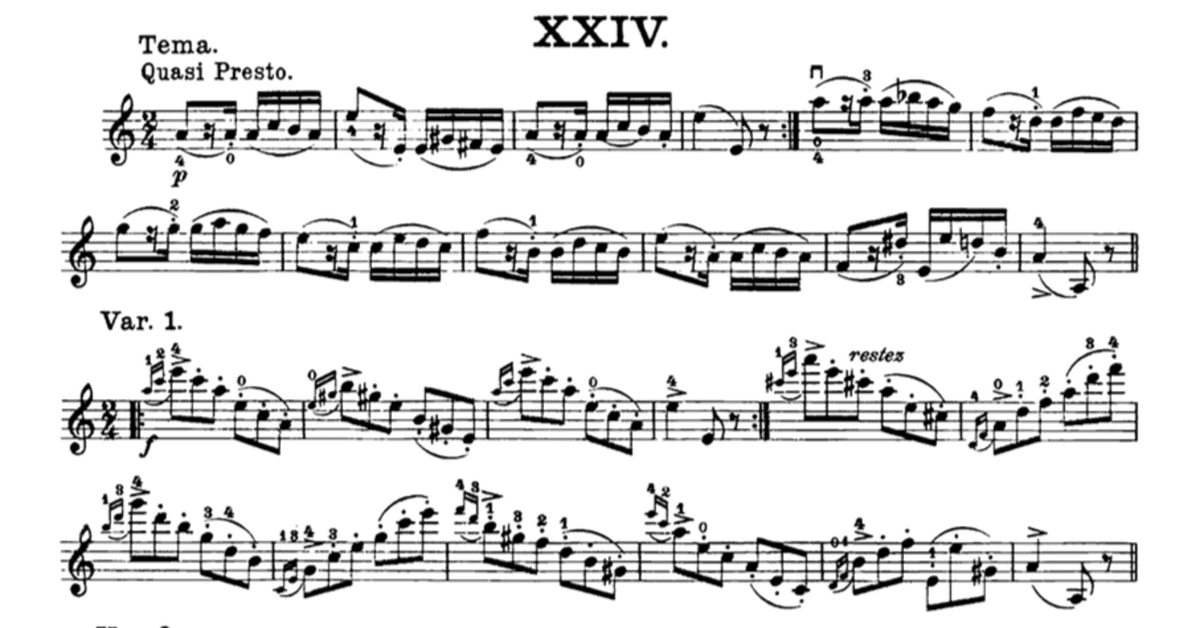

パガニーニのカプリース作品1

パガニーニの二十四曲のカプリースは、1802年から1817年という長い期間に描き継がれたと言われています。作曲家がまだ二十歳になったばかりの頃からの作曲家としてのライフワークだったのです。

ショパンが20年後に練習曲集をパガニーニの作品に感化されて書き始めたのは、やはり同じような年齢でした。

若さが漲る音楽。

通常の演奏技術を超絶した技巧とは、向こう見ずな若さがなくては獲得できないものかもしれません。

バッハやベートーヴェンの技術的要求の高いカプリース(カプリッチョ)もまた若書きの音楽。カプリースの突拍子のない幻想性は若さのみが生み出し得るものかもしれません。

音楽的にどんな素材でも使用できるので(例えば歌うことのできない音素材でも)、練習曲を書くのに、奇想曲というジャンルが最適だったのですね。

若いローベルト・シューマンはパガニーニの実演に接して、パガニーニの二十四曲のカプリースのうちの計十二曲をピアノ練習曲へと編曲しています。作品3と作品10として六曲ずつ。

最も有名な最後の二十四番を含まなかったことは残念至極ですが、どれも大変な難曲です。

曲芸的な超絶技巧と特殊奏法によるイタリアのカンタービレな歌の両方を封じ込めたパガニーニの全てを体現すると言っても過言ではない、代表曲のカプリースパガニーニ作品1。

ここでは第二十四番を主題として、パガニーニの同時代から後世の作曲家による音楽を順不同でご紹介いたします。

この変奏曲の主題ほどに、作曲家たちの創作意欲を刺激した音楽はなく、わたしが知る限りでも、同時代人のリストにシューマンからブラームスなどを経て、ラフマニノフやルトスラフスキにアンドリュー・ロイド=ウェッバーまで本当に数多くあるのです。

カプリース第24番

ヴァイオリン以外の楽器によるカプリース第二十四番

カプリース二十四番はオリジナルのヴァイオリン譜を他の楽器でも演奏可能なように書き換えて演奏されたりもしています。

フルート版はよく知られていますね。

フルートで吹けるならば、アルトリコーダーでも。

同じ弦楽器のチェロならば当然演奏可能。超絶技巧なのは変わりませんが。

ヴィオラの渋さも良いですね。

トランペットは何故だかパガニーニと相性が良いのです。

トロンボーンによる演奏は今回初めて聞きました

ギターでも。もはやどんな楽器でさえも奏でられるカプリース。現代の演奏における技術的革新には目を見張るものがあります。

打楽器のマリンバでも。

他にもクラリネットなどもありますが、このくらいにしておきましょう。これほどに愛され続けてきているメロディは本当に珍しいですね。

楽器の違いなど度外視して、あらゆる楽器の演奏者が演奏したがるカプリース。こんな音楽は他に類を見ないのです。

フランツ・リストによるパガニーニ大練習曲第六番 (1838/1856)

第六番に関しては、超絶技巧練習曲と題された1838年版と1856年版に違いはありません。

原曲のヴァイオリンの音符をピアノに移植しても、左手の部分がないのでは面白くはありませんが、リストは複線律な音楽に見事に仕立て上げています。

作曲家パガニーニへの素晴らしいオマージュとも言える見事なピアノヴァージョンです。

アンドリュー・ロイド=ウェッバーによる変奏曲(1978)

二十世紀後半を代表する英国のミュージカル作曲家のロイド=ウェッバーはクラシックな音楽もかなり作曲しています。彼の代表作「エヴィータ」に「キャッツ」や「オペラ座の怪人」などをご存知ですよね。

この作品はパガニーニの主題を電子楽器によって演奏させるというユニークなもの。ロックとクラシックのフュージョンを意図したもので、弟のチェリスト、ジュリアン・ロイド=ウェッバーとのコラボとしても知られています。チェロと電子楽器のための変奏曲ですね。

ロックオペラ「ジーザス・クライスト・スーパースター」の作曲家らしい作品。

ヨハネス・ブラームスの変奏曲イ短調作品35 (1862-1863)

シューマンの弟子とも友人ともいえるピアノの名手ブラームスもまた、パガニーニの名人芸に深い興味を示して、パガニーニの主題による変奏曲を作曲しています。

ブラームスの変奏曲は第一巻と第二巻からなる長大な作品。全部で変奏は28にも及び、長すぎるので二部構成にしたのが実情でしょう。

ブラームス創作の中期にあたる壮年時代の力に満ち満ちた苦心作。変奏曲というよりも練習曲のような作品で、シューマンの交響的練習曲作品13のブラームス版と言えるのかもしれません。

リストにも勝るとも劣らぬ、超絶技巧なブラームス。その難曲を暗譜でここまで完璧に弾きこなしてしまうソ連のエミール・ギレリスって二十世紀の奇跡ですね。鍵盤を叩きすぎて金属的な響きを感じさせる彼にピッタリな音楽でしょうか。

セルゲイ・ラフマニノフによるパガニーニ狂詩曲作品43 (1934)

世界で最も有名なパガニーニの主題による変奏曲(狂詩曲は変奏曲よりも主題を自由に展開した音楽と言えるでしょう)。

ロマンティックな第十八番変奏曲は映画などに単独で用いられて、ラフマニノフの作品の中でも最も親しまれているものですね。

この曲を効果的に使用した映画については以前、詳細に解説しました。

二十世紀最大のピアニスト作曲家ラフマニノフの十九世紀最大のヴィルトゥオーゾへの本当に美しいオマージュ。

ルトスラフスキによる二代のピアノのための変奏曲 (1941)

この曲は一般的には広く知られていないかもしれませんが、2台ピアノのための大事なレパートリー。超絶技巧を二人で奏でる妙技。

超絶技巧は下手をすれば曲芸に堕してしまう恐れのあるものですが、このような音楽はもう音楽を奏でることができるだけでも、大変に素晴らしい。名人芸のショーケースに終わることなく、超難曲を芸術的に奏でてしまうアルゲリッチにフレイレ。

アルゲリッチ女史は若くしてソロ活動を辞めて、ピアノ連弾に打ち込み、お陰でピアノ連弾の面白さを世に広めてくれました。

十九世紀の録音のない時代に数多くの音楽が2台ピアノ用に編曲されたのですが、二十世紀半ばに失われかけていたところに、アルゲリッチは二台ピアノに打ち込んで音楽的伝統を復活させてくれたのです。

マルサ・アルゲリッチとネルソン・フレイレという二人の手練れによる会心の演奏を聴きながら、改めてパガニーニの音楽的遺産の豊かさに脱帽です。

これほど多くの作曲家にある音楽が何度も何度も変奏曲の主題に選ばれることは本当に稀で、バッハやベートーヴェンをも及ばぬところなのです。

いいなと思ったら応援しよう!