格闘技の聖地としての靖国神社

明治のプロレス

1904年4月3日付の仏プティ・パリジャン祇である。「白人と黄色人」と題されたイラストに描かれているのは、リングの上で巨大な白人レスラーと対峙するチビの東洋人。マットの上に描かれた地図、東洋人レスラーが片方のつま先を乗せている先はCORÉE.(朝鮮)となっている。いうまでもなく、これは日露戦争の風刺画だ。リングサイドの着飾った観客たちは擬人化された当時の列強で、支●だけが中に入れてもらえず天幕の上から覗いているのが何とも可笑しい。

当時、世界があの戦争をどういう目で見ていたかという今更な講釈はどうでもいい。僕が関心をもったのは、リング上でレスラーが戦う、現在のプロレスの原型がこのときすでに出来上がっていたということである、ロープは3本でなく2本のようだ。

世紀の対決の裏側

欧州版世界チャンピオンを名乗っていた、”ロシアのライオン”こと、エストニア出身のジョージ・ハッケンシュミットとアメリカ版世界チャンピオンのフランク・ゴッチの伝説の対決は、このちょうど4年後の1908年4月3日に行われている。試合はハッケンシュミットの試合放棄で、ゴッチがみごと統一世界チャンピオンの座についたのだった。両者は1911年の5月にも相まみえているが、このときも3本勝負の2本をゴッチが取り勝利している。といっても、この2戦目は、試合直前に、ゴッチの意を受けた盟友アド・サンテルがスパーリングに名を借りてハッケンシュミットの右膝を破壊、ゴッチは痛めている膝を徹底攻撃することで勝利を捥いだともいわれている。初戦もゴッチの体にオイルが塗られているのを、レフェリーに何度抗議しても受け入れられず、怒ったハッケンシュミットがリングを降りたというのが真相らしい。とみると、フランク・ゴッチという男、「ゴッチの前にゴッチなし、ゴッチの後にゴッチなし」という言葉で語られる輝かしい神話とは裏腹に、実はかなりダーティなチャンプだったといえるだろう。

日本初の異種格闘技戦

ゴッチのポリスマン(用心棒)を務めたアド・サンテルは後年、あの鉄人ルー・テーズにシュート技(フック)の多くを仕込んだサブミッション・マスターである。そして、日本とも奇縁をもつ男だった。

明治大正期、日本から多くの柔道家、柔術家が海を渡っている。彼らは柔道の普及のため、あるいは生活の糧をもとめて、しばしばプロのリングに上がった。サンテルはそのほとんどの柔道家と対戦、勝ったり負けたりしながら、柔道のなんたるかをすっかり吸収してしまったのだ。プロレスリング世界ライトヘビーチャンピオンの他に、勝手に柔道世界チャンピオンを名乗るにおよんで、当然面白くないのは日本の講道館である。一方、サンテルも出稼ぎ柔道家にもはや敵なしとして、総本山の講道館に挑戦状を叩き付けた。これを受けて当初は息巻いていた嘉納治五郎は、サンテルの挑戦を土壇場で黙殺。もし、レスラーと戦う者あれば、即破門とお触れを出した。

▲子供たちに囲まれるアド・サンテル(1921年)。彼のヒーローぶりがわかる。子供たちのファッションにも注目。まさにGG(グレート・ギャツビー)スタイル。

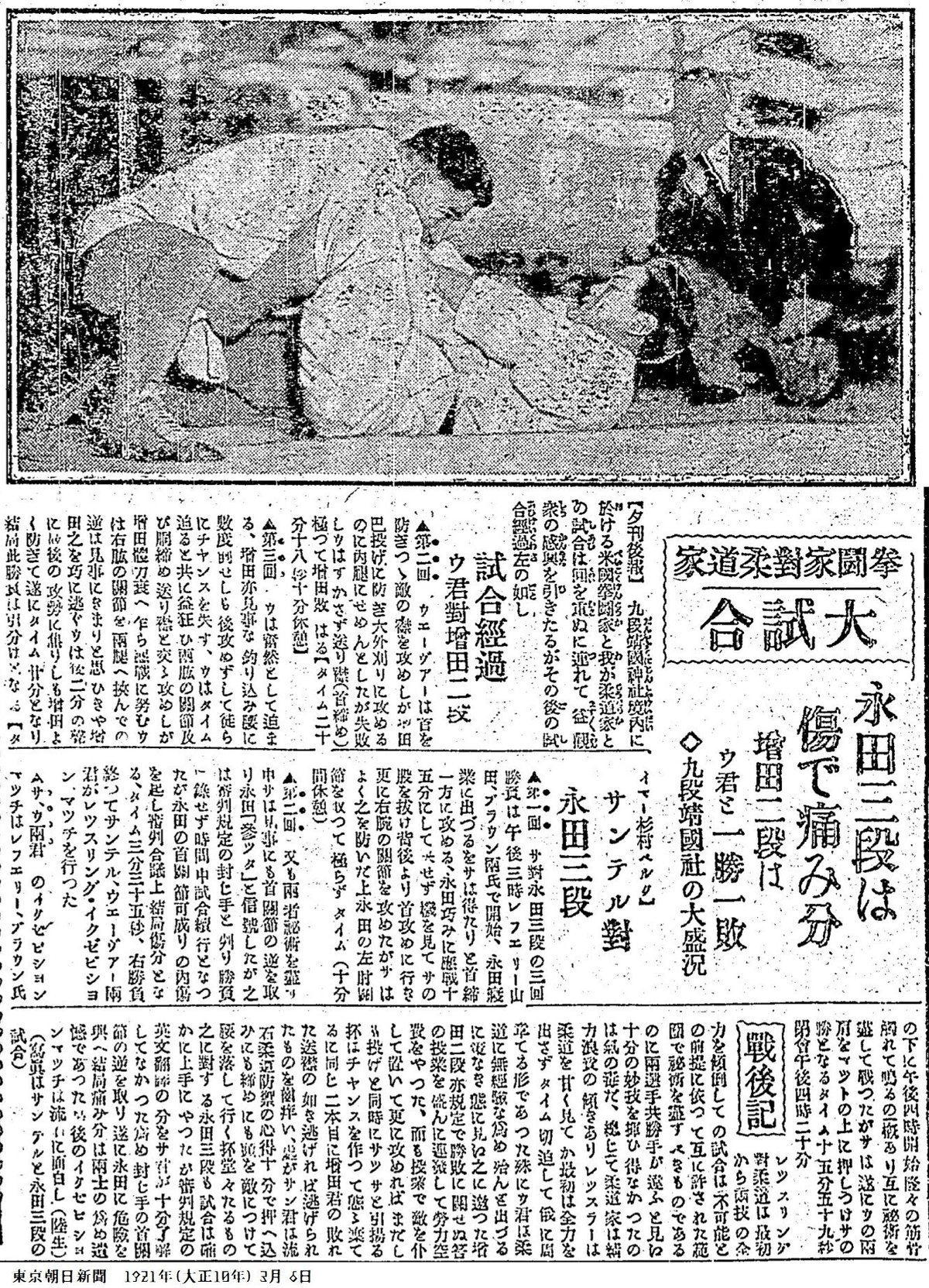

その講道館から破門覚悟で、レスラー迎撃に名乗りを挙げたのが庄司彦男四段、永田礼次郎三段ら4人の熱血漢だった。一方、サンテルは弟子のヘンリー・ウェーバーを帯同して来日。決闘は1921年(大正10年)3月5日および6日、場所は東京九段の靖国神社相撲場と決まった。土俵にキャンバスを布き、四方に杭を立て即席のリングとした。このときもロープは2本である。試合は1R20分の3本勝負。レスラー側は柔道着の上着だけ着用というルール。観客は両日とも1万人を超える盛況。在京の外国人の姿も多かったという。

初日。第一試合は、ウェバー対増田二段は1対1のドロー。第二試合のサンテル対永田三段は、3本目、永田の棄権でサンテルの勝ち。

二日目。第一試合は、ウェバー対清水三段は、清水が腕がらみで2本取り勝利。第二試合のサンテル対庄司はタイムアップ・ドローで、庄司はどうにか日本柔道の面目を守ったが、ダメージは庄司の方がはるかに大きく。サンテルの肩を借りなければ土俵を降りることもできなかった。

庄司は大学を卒業後、渡米、南カルフォルニアの大学で教鞭を取る傍ら柔道の普及に努めた。自分を苦しめた未知の格闘技レスリングの習得にも没頭。帰国後は母校早稲田大学に日本初となるレスリング部を設立、後輩の八田一朗とともに、その発展に尽くした。また戦後は衆議院議員を一期務めている(社会党右派)。

もし、大正10年の異種格闘技戦がなければ、日本の格闘技の歴史は違うものとなっていただろう。そして、靖国神社には、日本の格闘技の聖地というもうひとつの歴史があることを忘れてはいけない、と、これは切に思う。

初出・『表現者クライテリオン』3月号 連載コラム「東京ブレンバスター」より

(追記)

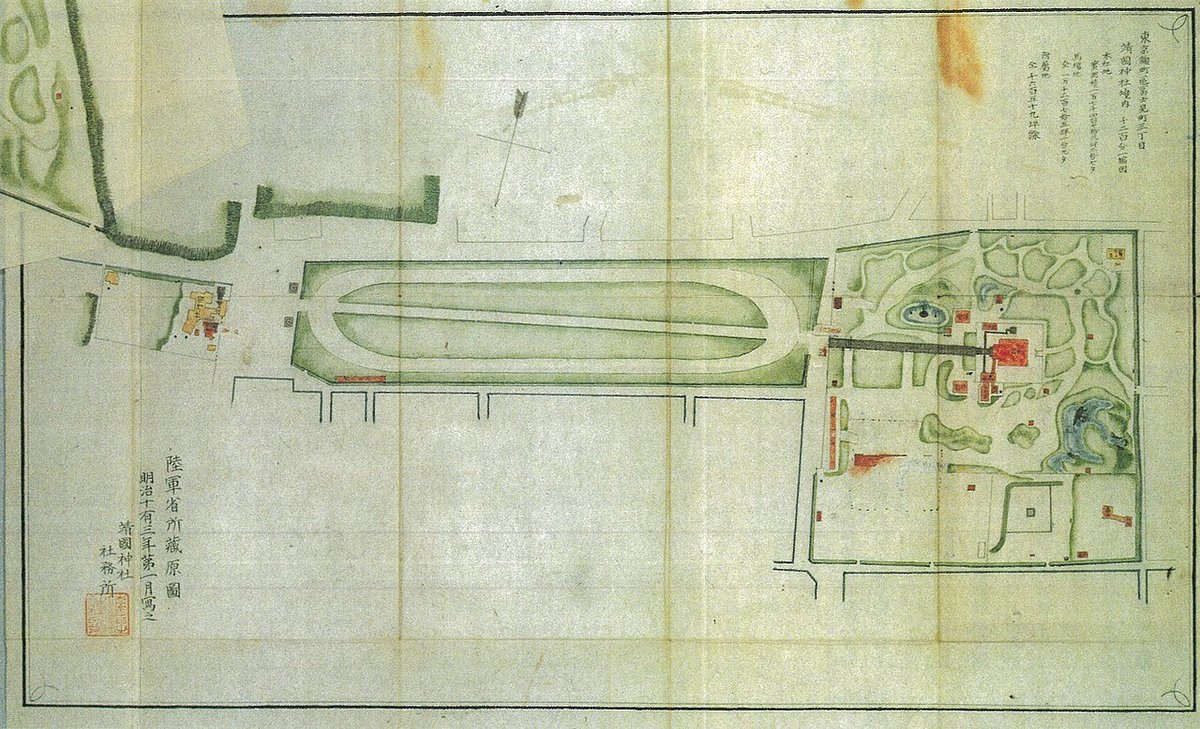

靖国神社といえば、戦争という言葉がまず浮かぶが、記録を読むと、明治のころは、サーカスの小屋が建ったり催事場としても使われていたようだ。つまり今でいえば、幕張メッセやビッグサイトの役目を担っていたのである。また、大村益次郎の銅像のあたりを取り囲むように競馬場もあったとう。靖国神社は日本の競馬、発祥の地でもあるのだ。

それだけではない。昭和に入ると、靖国神社は若い男女の出会い、マッチング、逢引きのスポットとしても知られるようになる。

永井荷風の昭和5年(1930年)5月28日の日記にこんな記述がある。

《薄暮番街に往き小星(※但馬註・愛人程度の意)を伴い招魂社の庭園を歩む。池のほとりの新聞縦覧所にわかき芸者二人何やら人を待つ様子にて牛乳を飲みゐたり。小星曰くこお縦覧所は久しき前より法政大学の学生または女学生の出会をなす処なり、縦覧所のかみさんは艶書の取次をなすこともあり、進んで恋の取持をもなすという噂もあるほどなりと。帰途遊就館の門前を過るに立番の憲兵浴衣姿の芸者と語りゐるに逢う。東京の公園も追ゝ西洋らしくなるは可笑し。》

強面の憲兵と芸者が談笑する姿というのも、想像するとなんとなくほっこりくるものがある。

(おまけ)

前田日明、靖国神社を語る。

「靖国神社は、大阪にいる時から行ってみたいなと思ってて、頭の中に残ってる軍人さんは30名ぐらいいますね。40年ぐらい前に初めて来た時は、当時は終戦記念日に来ると戦友の人たちなんだろうなという人たちが大勢いまして、桜を見上げてほろほろと涙を流しているのを見てジーンとしましたね」

いいなと思ったら応援しよう!