日本の文字・書体を創作する

2021年10月「日本の文字・書体を創作する」と題した講演会がフランス国立東洋言語文化研究所Inalco / Bulacによって開催され、味岡伸太郎がパネラーとして登壇した。

(講演の草稿より抜粋)

演題「漢字仮名交じり文」と「仮名による日本語のタイプフェイスのファミリー」

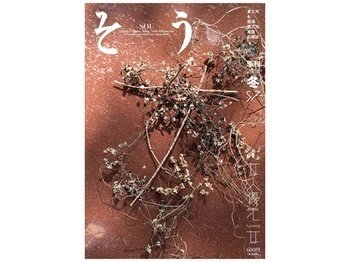

私は40年ほど前に、「小町・良寛」と名付けた仮名をデザインしましたが、専門のタイプフェイスデザイナーではありません。普段は、グラフィックデザインやエディトリアルデザインを行っており。そこで使うタイプフェイスを必要に迫られてデザインしています。

図版は「小町・良寛」発表当時のパンフレットの表紙です。

ある時、1980年頃だったと思いますが、歌人の若山牧水の短歌を題材に、いざ組版しようと思った時に、それに相応しいタイプフェイスが既存のタイプフェイスの中に見いだせず、しかたなく自らデザインしました。

幸いなことに、「ひらがな」を制作し、既存の漢字と組み合わせることで、目的は達成できました。

それが、切っ掛けで、日本語のタイプフェイスを「仮名」によって多様化する「仮名シリーズ」の制作を始めました。

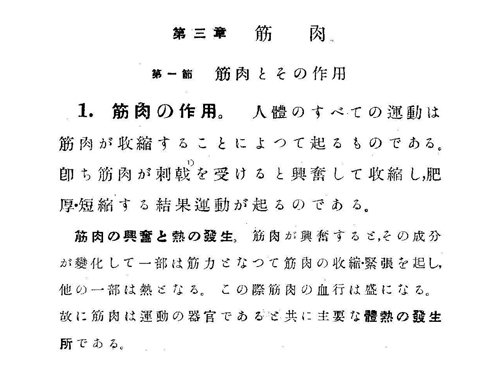

日本の活字時代を代表する書体デザイナー君塚樹石(きみづかじゅせき)は

「仮名を書くのはむずかしいが、

漢字仮名交じり文において仮名のしめる部分が多くなっている。そこで多く使用されるひらがなの肉付き、ふところなど、ひらがなのスタイルをまず確定し、それを基本にすると漢字のスタイルはおのずからきまってくる。つまり漢字仮名交じり文の場合、ひらがなのスタイルによって、そこに表現される感じはがらりとかわるほど、仮名の影響は強い。」と語っています。

仮名の重要さと制作の難しさを語る言葉ですが、同時に「仮名を複数作り仮名を変えればそこに表現される感じはがらりとかわる。」つまり「仮名によるファミリー」の可能性を示唆していました。

「仮名シリーズ」は、発表以来100を超えるファミリーに成長しています。

今日は「仮名シリーズ」の話しの前提として、日本が使用する文字のことから話を始めさせていただきます。

日本が使用する文字

日本では、1世紀頃に漢字が中国からもたらされ、その後、5世紀頃に漢字を使い出し、6世紀から7世紀にかけて漢字で読み書きできる能力をもった人が増え始めたとされています。

それまで、日本の言語を表記する文字はなく、本来中国の言葉を表記するための漢字を使用して、構文の違う日本の言語を表現するためには、様々な工夫が必要でした。

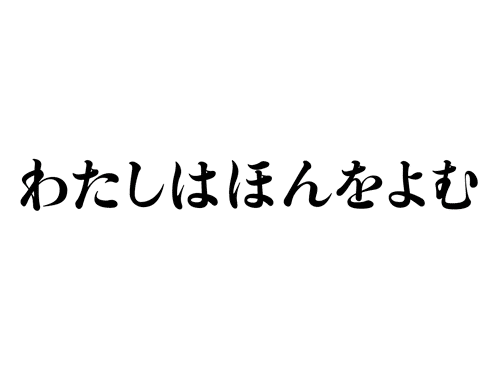

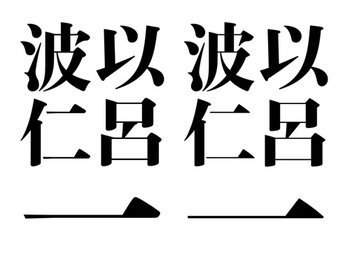

日本語で、例えば「私は本を読む」は、漢字が日本に渡来した頃の表記法では、以下の図版のように、書いていました。

一番上の漢字が「私」を意味します。中の漢字が「読む」で、最後が「本」となります。これは、日本語の構文とは違います。

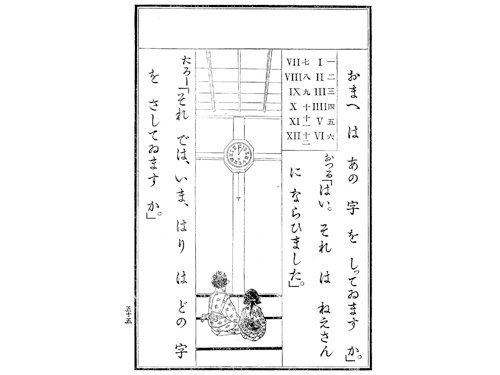

その後、それほど、漢文の知識がなくとも読めるように以下の図版のように表記するようになりました。一番上の漢字が先の図版の漢字と違いますが、同じ意味で、日本ではこちらの漢字がよく使われます。

2文字目の漢字の左下のローマンアルファベットの「L」に近い記号を「返り点」と呼びます。一文字飛ばして次の文字を読み、再び戻って先の文字をよむことで、日本語の構文になります。

それがさらに進み、漢字の「音」を使用して、様々な言葉を表現するようになり、その時、使用された漢字を、真仮名(まがな)と呼びます。

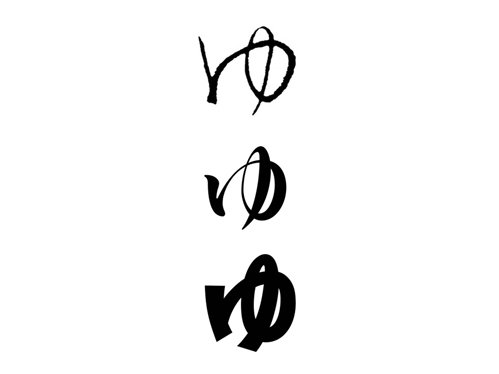

それが草書で書くようになり、さらに略された文字を「草仮名」と呼んでいます。

以下の図版上左の漢字は、音読むでは「は」、つまり、真仮名の「は」でもあります。

そして、「てにをは」と呼ばれる日本語の助詞などにも、「草仮名」を使って表記するようになります。

ようやく図版のような「私は本を読む」と書く「漢字仮名交じり文」が誕生し、普及しました。

この「は」「を」「む」が「ひらがな」で、さきほどの大文字の「L」のような漢文を読むための記号から「カタカナ」が生まれます。現在では「カタカナ」は主に外来語の表記に使われています。

例えば図版のように、「BOOK」をカタカナで表記することもできます。

直線の多い「漢字」と、草書から発展した曲線によって構成された「ひらがな」、楷書の一部を用いて、非常に単純に記号化された「カタカナ」という、構成要素、密度に違いがある文字を交ぜ書きすることで、文章の区切りを読み違えることも少なく、単語ごとのスペースも必要なく組版が可能なのです。

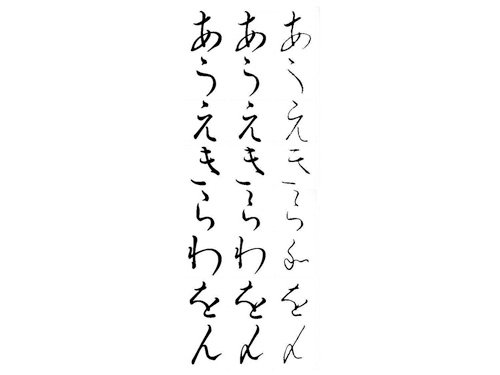

以下の図版は、先ほどの「私は本を読む」を「ひらがな」だけで書いたものです。

この場合には、最後まで一字一字読まなくては意味は分かりません。

以下の図版は主にひらがなで表記され、「ひらがな」が「分ち書き」されています。

「仮名シリーズ」を制作した動機

これまで、日本のタイプフェイスデザインは、表記方法の違いには関係なく、ローマンアルファベットの統一された組面は一つの目標でした。

しかし、それは、表面的な均一さを求めることでしかありません。そのため、画数が少なく、形の自由度の高いひらがな・カタカナは漢字に近づけるように変形され、本来の美しさを失い、やがては、日本のタイプフェイスは長い歴史が育んだ美意識を失ってしまうでしょう。

私は、そのことに大きな疑念を感じていました。それが「仮名シリーズ」を制作した動機の一つです。

漢字離れが進んでいる現在の一般的な文章では仮名の量は60から70%を占めているとされています。

「漢字が30%ほど含まれている文章は読みやすく、30%以下では締まりがなくなり、40%ではいくらか硬い感じになる。」という研究報告もあります。

仮名によるファミリー

それらのことを踏まえて、私は、1984年に「小町・良寛」と名付けた仮名を発表し「仮名によるファミリー」を提案しました。

一般的に、タイプフェイスは、元となる一つのデザインから派生したファミリーで構成されます。ファミリーとは線幅(ウエイト)、ボディーの縦・横の比率などの変化によるバリエーションのまとまりのことです。

「仮名によるファミリー」とは、日本語フォントの多様化を実現するために「一つの漢字に対して複数の仮名を作る」ことです。

日本では、漢字の字数が多いため、ローマンアルファベットのようなファミリーを持つタイプフェイスを制作することが難しく、活字時代にはサイズごとに一つのウエイトを持つだけでした。

見出し用タイプフェイスは太く、それより小さなサイズのタイプフェイスは、順に細いものが制作されました。それぞれが、同じデザイナーやチームでデザインされていたとしても、サイズごとにデザインされ、厳密な意味でファミリーと呼ぶことのできるタイプフェイスは作られなかったのです。

続く、写植の時代になると、太いウエイトから細いウエイトまで、同じコンセプトでデザインされるようになりましたが、ローマンアルファベットのファミリー概念をそのまま日本語に合わせたものが殆どでした。

私は日本には、日本語の仕組みに合ったファミリーが考え出されなければならないと考えました。

それまで、漢字に対して、仮名をワンセットで制作することは、誰一人として疑うことのない常識でした。

しかし、それはタイプフェイスを制作する側の常識です。タイプフェイスを使用するタイポグラファーの間では、セットではない漢字と仮名を組み合わせて使うことは珍しいことではありませんでした。

この図版は、48年前、私が24歳のころにデザインした写真集です。そのタイトルの漢字と仮名は、別の活字書体の清刷りを組み合わせて使用しています。、私が「小町・良寛」の制作を始める10年も前のことです。

日本のタイプフェイスの標準の漢字制作字数は約6000字です。それに加えて、仮名を含む非漢字の制作が必要で、制作総字数は約7000字にもなります。

私が書体デザインを始めたころに、1書体完成に要する時間は、一人のデザイナーにアシスタントデザイナー2~3人のチームで2~3年は必要でした。コンピュータの使用により、幾分、労働集約的な作業が減りましたが、あいかわらず、漢字の字数はタイプフェイス制作のおおきな壁です。

ところが、日本語組版の表情は、「ひらがな」がその多くを担っています。つまり、「ひらがな」を変えるだけで組版のイメージを大きく変化させることができます。しかも、仮名はたった169字です。その効果は明らかです。

この提案を支えるのは、我々の先人が選んだ「漢字仮名交じり文」の美意識です。

漢字は表語文字です。表語文字から、我々の先人は表音文字の「ひらがな」「カタカナ」を創りだしました。一般的に文字は表語文字から表音文字に進化します。それに従えば、日本語を「ひらがな」あるいは「カタカナ」のみによって表記することも可能です。

その運動も過去にはあり、そのためのタイプフェイスも制作されました。しかし、我々の先人はそれを選択しませんでした。

さらに、「ひらがな」と「カタカナ」という、同じ「音」を持つ2種の文字を我々は使います。これも、単純に考えれば二つは必要ありません。

しかし、漢字と仮名のテクスチュアの違いを選択したように、「ひらがな」と「カタカナ」のテクスチュアの違いでその内容を現すことを選択しました。

確かにローマンアルファベットのテクスチュアとカラーが整った組版は美しいものです。

しかし、文字はその形態によって、伝達、記録するための道具です。

美しいから良く読めるのではなく、良く読めるから美しいのです。

「漢字」と「ひらがな」「カタカナ」の構成要素、密度を揃えた組版は、日本語の表記では、かえって読みにくく、その意味で、私は、そのような文字を美しいと思いません。

仮名シリーズ

「仮名シリーズ」は、次の3種類の「ファミリー」で構成されています。

ウエイトのファミリー

骨格のファミリー

エレメントのファミリー

「ファミリー」は、書体の太さのバリエーション「ウエイトのファミリー」が最も一般的なものですが、私は、それに、「骨格」と「エレメント」のファミリーを加えました。

まず、様々なテキストの要求に応えるために、「書」の要素が強い骨格から、一般的と思われる骨格まで、5種類の性格の違う骨格を選択し、明朝体の仮名をデザインしました。

それが、一番目の「骨格のファミリー」です。

「行成」「良寛」は、古筆の骨格です。「弘道軒」「築地」は、日本の古い活字を復刻したものです。「小町」は私のオリジナルな骨格です。

次に、それぞれを4種類のウエイトで制作します。これが、2番目の「ウエイトのファミリー」です。合わせて20種のファミリーとなります。

さらに、それぞれにゴシック体他のエレメントを付します。これが3番目の「エレメントのファミリー」です。もちろん、それぞれに必要なウエイトを制作します。

このすべてが「仮名によるファミリー」となります。

本文用書体の多様化

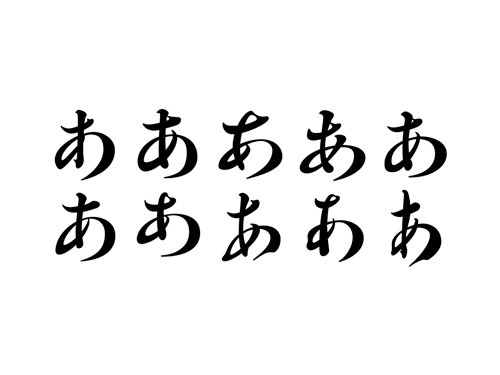

この図版は、「仮名シリーズ」発表の展示会のポスターです。

「小町」の最も太いウエイトの「じ」を大きくしたものです。

一般的な「じ」の形は、縦に真っ直ぐではなく、ローマンアルファベットの大文字の「J」を水平に反転したように、最後は右に伸び、上にはねるのですが「書」ではこのような形にも書きます。

「仮名シリーズ」では基本的に縦組みを想定していましたので、このような形を採用してみました。

時に「小町・良寛」を楷書体と組む方もいます。筆で書いたスクリプトのタイプフェイスと思われたのでしょう。たしかに私の「仮名シリーズ」は「書」の要素が強いのですが、漢字と仮名のテクスチュアを揃えることは、私の考え方とは相容れません。

私の目的は、日本語の「漢字仮名交じり文」から、必然的に導きだされた、日本語のタイプフェイスの「仮名」による多様化です。

その多様化も、ディスプレイタイプを増やしたいのではありません。もちろん、スクリプトでもなくディスプレイタイプとして使用されることもあるでしょうが、私の考えるのは、どこまでも、本文用書体の多様化です。

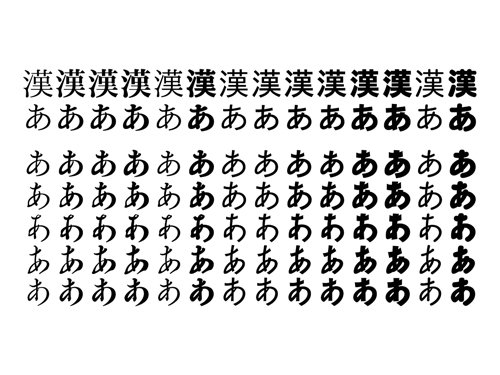

この図版は最初の「仮名シリーズ」の「骨格のファミリー」で最も太いゴシック体の「ひらがな」の「へ」を並べたポスターです。

最も単純な骨格の「へ」の形の違いを比較すると同時に、「へへへへへ」と5つ並ぶと、日本人ならば「笑い」を連想するでしょう。それを狙ってデザインしたものです。

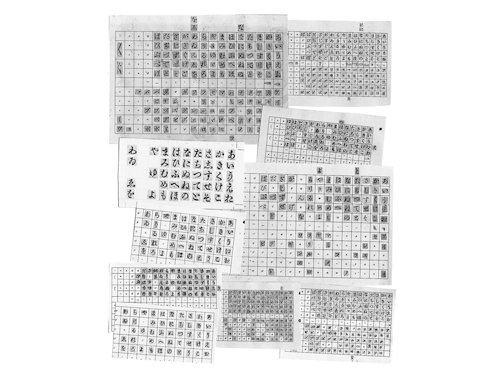

「仮名シリーズ」ファミリー図

最上段は、組むことを想定した漢字です。

その下の「かな」はその漢字にセットされたものです。

スペースの下が「仮名シリーズ」となります。

縦軸が骨格のファミリーです。

上から「築地」「小町」「行成」「良寛」「弘道軒」です。

横軸が、ウエイトとエレメントのファミリーです。

左から、明朝体の4ウエイト。横太明朝体の2ウエイト。ゴシック体の5ウエイト。丸ゴシック体の3ウエイトです。

このファミリー図には、明治時代にアンチック体として試みられた、ゴシック体の漢字に対して明朝体の仮名を使用するという組版方法が含まれています。

この手法は現在でも漫画の吹き出しなどで使われています。

このように、ゴシック体とアンチック体の混植は、現代の若者たちにも、何の抵抗もなく支持されています。

ここでは、縦組みが使用されています。現代の日本では横組みが増えていますが、出版物においては、読み物はもちろん、若者たちを対象の漫画においても、縦組みが主流です。このことは、日本のタイプフェイスを考える上では無視することのできない問題ですが、今回はそのことを指摘するだけに留めます。

現代の我々よりはるかに「書」に対する素養が豊かだった明治の人々が、ゴシック体の漢字に、明朝体のエレメントを持つアンチック体の使用を採用したのです。

それは、このような組版が伝統的なタイポグラフィから、はずれていないと同時に、「漢字」と「ひらがな」「カタカナ」という、構成要素、密度に違いがある文字の交ぜ書きが、読むことに何の支障もないことを語っています。

このことは、「漢字」が直線的な楷書から様式化(デザイン)され、「ひらがな」は、曲線による草書からデザイン化されたことと無関係ではなく、「ひらがな」には、より書的な要素が残ることが好まれ、それに対する「漢字」をゴシック体にすることにも違和感が無く、その両者のエレメントの違和感よりも「漢字」と「ひらがな」の出自に関係する本来の性質のほうが優先されているのです。

ローマンアルファベット」との混植

日本では、「漢字」と「仮名」だけでなく「ローマンアルファベット」とも混植されます。それらとの調和も重要な問題です。

例えば、私の目には、ヘルベチカと、日本の活字時代からの一般的な骨格を持つゴシック体は、実に良く調和します。伝統的なエレメントを持つ明朝体とローマン体が調和するように、それぞれの国の伝統をふまえてデザインされた書体はよく調和すると思えます。

このことは表面的なエレメントや構成要素の違いよりも、文字本来の固有の形から離れた違和感の方が、より抵抗感があるということを我々に教えてくれます。

仮名の明朝とゴシック体を同じ骨格で作成する

「小町・良寛」をデザインした頃に、私が想定したことの一つが、仮名の明朝とゴシック体を同じ骨格で作成することでした。それによって、見出しにゴシック体、本文に明朝体を採用したときにも、同じフォントファミリーで組版できることになります。

仮名シリーズのファミリーを完成するために順次デザインしている頃、アメリカのサムナー・ストーン氏がデザインした「Stone」を知りました。「Stone」も同様な考え方で、セリフ、サンセリフ、そしてインフォーマルと呼ばれる新しいデザイン書体の、3種のサブファミリーから成り、それぞれのデザインにローマン体とイタリック体があります。そして、ウエイトは3種、計18種のファミリーでした。

「Stone」のファミリーと私の仮名ファミリーは、エレメントが違うタイプフェイスを同一のファミリーと考える点では、同じ意図を持っていました。

それまで、本文に明朝体、見出しにゴシック体を使用した場合、その書体間に統一は考えられていませんでした。

しかし、その2書体は、同じ性質を持つタイプフェイスで組まれるのが自然です。もちろん、異なるタイプフェイスの選択が間違いではありませんが、それが、タイプフェイスが用意されていないために選択できないということは残念でしかありません。

もちろん、漢字も含めた「エレメントのファミリー」を作り出すことは理想ですが、「ひらがなのスタイルによって、そこに表現される感じはがらりとかわる」日本語の組版では、仮名による「エレメントのファミリー」によって、その目的の多くを満たすことができます。

ファミリーを、「一つのデザインから派生したバリエーション」と考えるならば、エレメントは違っても骨格を同じくするタイプフェイスをファミリーとすることは否定できないでしょう。

古筆のタイプフェイス化

図版上は、藤原行成の関戸本古今集の筆跡です。

藤原行成は日本の仮名を完成させた一人で、その影響が現在まで続いています。その書風を「仮名シリーズ・行成」にリデザインしたものです。

私は、このような古筆のタイプフェイス化もリデザインと考えています。

骨格は民族の歴史を流れ続ける本質的な姿と言えます。エレメントは歴史の一頁で、時代を代表するファッションのようなものです。

完成された骨格は、古くは筆記具の変化で、その後は、複写技術の進歩とともに変化してきました。つまり、完成された骨格に付されるエレメントが時代と共に変化し、時代と共に進化することで、完成された骨格、つまり民俗の美意識は、次世代に伝えられます。

「弘道軒」と「良寛」

「弘道軒」の元となったものは「弘道軒清朝体」と呼ばれる楷書体の1種でした。

それを、明朝体の仮名シリーズ「弘道軒」としてリデザインし、その後ゴシック体にもリデザインしてみました。

このように、古く使われなくなっていた活字書体の復刻もこれからますます重要となるでしょう。同様に、藤原行成を始めとした、古筆からのタイプフェイスにも可能性があります。

私たちは、完成された骨格、つまり民俗の美意識を次の時代に受け継ぐ責任があります。その意味で、タイプフェイスデザインの多くは、その時代の複写技術に適したタイプフェイスにリデザインすることです。そして、完成された骨格、つまり民俗の美意識に謙虚でなくてはならず。決して、新しい骨格のタイプフェイスを作り出すことではないと、私は考えています。

仮名シリーズの「良寛」は、シリーズの中では最も独創的な骨格を持っていますが、それは決して日本の文字固有の形から離れたものではありません。

「江戸時代後期の禅僧「良寛」は、温かく人間味と自由な個性溢れる書を多く残しました。近年、その評価はますます高まっています。良寛の書は中国や日本の古典を学び、独自の書風を作り出しました。自由奔放でありながらも伝統をしっかり学んだものです。

仮名シリーズ「良寛」はその書から骨格を求め、タイプフェイス化にあたり、書風にできる限り忠実に創作を試みたものです。

良寛の遺墨には、現在使用されている仮名の骨格と違ういわゆる変体仮名とされる字体も使われていました。それらは、良寛の他の字体を参考にして現代人にも読める形に、良寛の書風に合わせて制作してみました。

漢字と仮名が伝統に裏づけられた文字固有の形を持った場合、そのテクスチュアには必然的に差ができます。

それが日本語組版の特長であり、漢字と仮名は、伝統に裏づけられている範囲で不統一が許されます。どのような文字でも組み合わせが可能な訳ではありません。これは、とても重要なことです。

「味明」と「味明モダン」

「仮名シリーズ」は、既成の漢字と、それに合わせる仮名を選択し、写真植字やコンピュータで組版するつど組み合わせて使用します。

画数の多い漢字では仮名ほどの骨格の変化は表現しがたく、当初の、私の提案が仮名を中心に展開したのはそのためでしたが、エレメントやウエイトのファミリーは漢字にも適応できるものです。

2018年に、私は、新しい見出し明朝体「味明」と、そのエレメントをシャープにした「味明モダンを発表しました。この2書体は、同じ骨格の漢字によるエレメントの違うファミリーです。

私は、明治以来の活字の匂いがする新しい見出し明朝体を長い間欲していました。それは、欧文フォントの「ボドニ」のように、縦画がくっきりと太く、垂直でまっすぐ、横画は細く水平で、エレメントはしっかりと強い明朝体です。

「味明」のエレメントをさらにシャープにしたのが「味明モダン(Modern)」です。「味明モダン」は縦画の位置、太さは全く同じで、撥ね、払いの終筆のエレメントも同じです。違うのは縦画の始筆終筆のエレメントの天地を縮めシャープにしたこと。横画を細く、太さに変化のない線とし、始筆も垂直にカットしています。終筆のウロコも同様にシャープにしてみました。

エレメントは可能な限り統一しながら、古くからの筆押さえ(ひげ)など、近年の明朝体では省略されがちなエレメントも排除しない。そんな明朝体を目指しました。

1が「味明モダン」の「筆押さえ(ひげ)です。実は2、3,4、5のエレメントも筆で書かれた結果の様式化なのですが、「筆押さえ」だけが、省略される風潮が私には理解できません。最近の、日本のタイプフェイスの制作では、伝統が軽視されがちなのは残念です。

私は、伝統に忠実でありたいと思います。先にも言いましたが、古く使われなくなっていた活字書体の復刻や、藤原行成を始めとした、古筆からのタイプフェイス化には、まだまだ無限の可能性があります。

「小町・良寛」を始めとした「仮名シリーズ」では漢字と仮名をその都度組み合わせるシステムに慣れない現場の混乱を避けるため5種の仮名に限定しました。

その後、DTP時代となり、私の提案したシステムは「組み替えフォント」として標準的なシステムとして定着しました。

そのため、「味明」の「仮名」は5種から10種に増やしても、現場は対応できると私は判断しました。

今回の「味明」での「かな」の骨格は、手製の見本帳の中から7種、平安時代から現代に続く仮名の伝統を踏まえた「書」の骨格から3種を選んでみました。

筆記体に近いものから、活字の復刻やモダンな仮名まで、10種の仮名のバリエーションがあれば、あらゆる用途に使えるでしょう。

「味明」と、その「かな」を使用した例

味かな10×10

「味明」と同時に、その10種の骨格に対して、10種のウエイトを持つ「味かな10×10」も発表しました。

「味かな10×10」は既存の漢字書体と組み合わせて使用しますが、オーソドックスなものから、やや個性の強いものまで、10種もの性格が違う骨格を持つ仮名があれば、あらゆるテキストに対応できるでしょう。そして、10種のウエイトがあれば、あらゆる既存のフォントと組み合わせて使用することができます。

省略:「味かな10×10」全100書体の仮名のバリエーションの紹介

日本のタイプフェイスデザイン

私は、仮名シリーズ発表以来、自作の書体と、自作の仮名に想定した漢字を使用して、全てのデザイン活動を行ってきました。小さな出版社も運営していますが、そこで、使用するタイプフェイスも全て自ら制作してきました。

私は、納得するタイプフェイスがないために自作するようになり、このような場で、お話させていただいていますが、

日本では、タイプフェイスのデザイナーは、制作字数の多さにより、専業しか考えられず。残念ながら、優秀な才能がそこに参加しにくいのです。

そのため、タイプフェイスのデザイナーが、タイポグラファーが本当に必要なタイプフェイスを知ることが難しいのです。それは、日本のタイプフェイスデザインの大きな問題だと私は考えています。

私も試みていますが、近年、活字時代のタイプフェイスの復刻が多いことと、それは無関係ではないと思います。

また、私の「仮名シリーズ」が40年前に、皆さんの支持をいただき、今もこのような場にお呼びいただけるのも、同じ理由なのだと思います。

作りたいタイプフェイスではなく、使いたいタイプフェイスが必要なのです。

良いタイポグラフィには、その前提に良いタイプフェイスが必ず必要です。

そして、新しいタイプフェイスは必ず新しいタイポグラフィを生み出します。

そして、良いタイプフェイスは可読性も当然満たしています。

ということをお伝えして、本日の私の発表を終わらせていただきます。