【信長の野望・新生】ゲーム開始時にするべきことと感想

当記事について

・当記事は「信長の野望・新生」の攻略兼感想記事です。

・プレイ時間は100時間を超えるものの、本作が「信長の野望」初プレイの他、難易度も「初級」以外では未プレイなため、あらかじめご了承ください。

・公開から2週間を目途に有料記事に移行する場合がございます。。

・有料記事となった場合、公開から1年後以降に無料版を公開する場合がございます。あらかじめご了承ください。

・後日複数記事をマガジン形式でセット販売する場合もございます。

・その他更新の告知はツイッターの告知用アカウントをご覧ください。

・こちらの欲しいものリストからプレゼントを貰うと、更新頻度が高くなったり質があがったりします。

・こちらから好きなものをお買い物をするだけでも蒼風に微量ですが還元されます。

はじめに

こんばんは。今日はいつもとは一風変わった、攻略兼感想記事を書いていこうと思います。題材は「信長の野望・新生」。

特に意識せずに買ったのですが、後から確認したら「発売日翌日」というなんとも「熱狂的」っぽいタイミングで買っていて、一応累計100時間はプレイしているということで立派にヘビーなユーザーっぽい一方で、未だに初級以外でやったことはなく、過去作はほぼほぼ触れていない為、システム周りなどを含めて、全くの初心者から始まっているという何とも言えない立ち位置の自分が、折角だからここまでやってきて気を付けてることや、感想なんかをまとめられたらいいんじゃないかなぁと思って書いてみました。完全に思い付き。

今回は取り合えず初動の話をしていますが、需要があれば、中盤以降の話とか、後は実際に弱小で(出来るかどうかも分からないんだけど)プレイする話なんかも書いたりするかもしれせん。予定は未定。

ちなみにこれを書いている現在は伊達家で兵力倍以上の豊臣家に対して、北条・毛利・島津と同盟した上で全面戦争をふっかけるというとんでもないことをしていたりします。あのデータ、クリア出来るんだろうか……

そんな初心者と経験者が入り混じった自分の攻略記事ですが、何かの参考になれば幸いです。

まずはチュートリアルに従おう

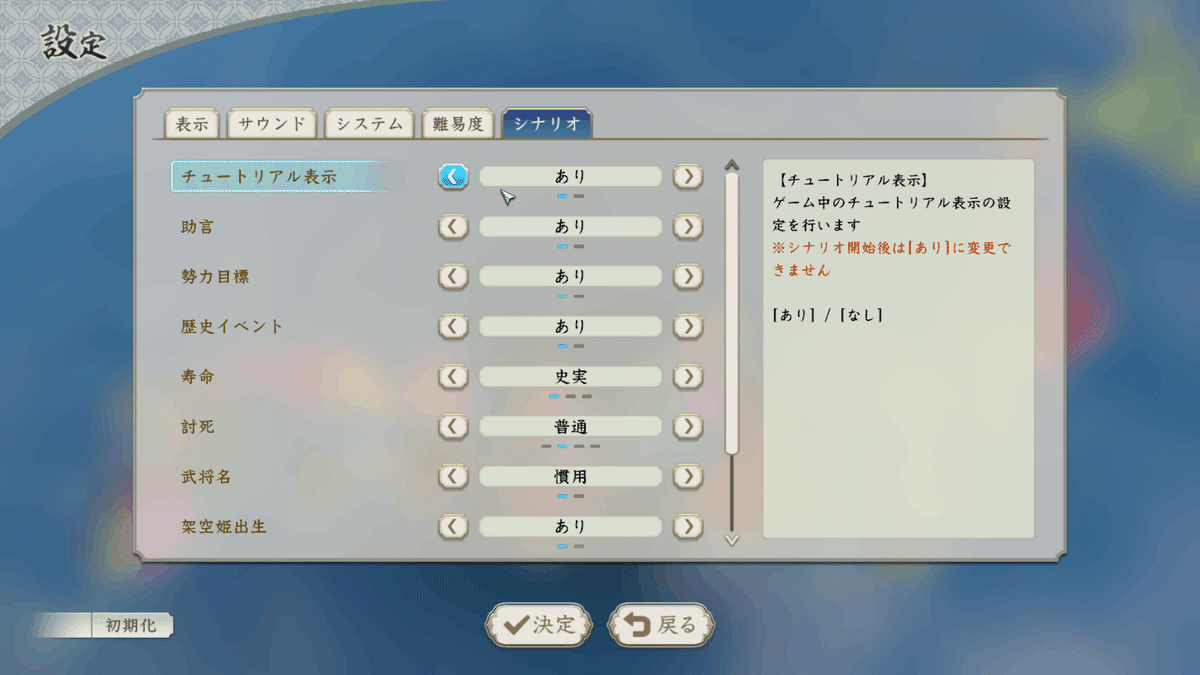

ゲームが開始して、プレイする時代や大名を選択する前に、設定で「チュートリアルの有無」を選択することが出来ます。

自分のように全くの初心者であれば基本的に「あり」で始めると思いますが、このチュートリアルは基本的にどれだけゲームに慣れていても「あり」で始めるのがお得です。

何故かと言うと、チュートリアルだからという理由で、「群開発」と「城下施設の建設」に関して、それぞれ時間と費用を0でやらせてくれるからです。

この際小姓(チュートリアルの進行役)から、何をするのがオススメとされるので、それをそのまま実行しても良いですが、「群開発」「城下施設の建設」共に、対象物(「群開発」ならば掌握するか開発用地に手を付けるかと言った部分)に関しては一切制約が無いので、先を見据えて、費用の掛かる「開発用地」や「荷駄詰所」のようなものを選択するということも出来ます。

ちなみにチュートリアルは、ゲームに入った後いつでも無効に出来るため、これらの施設などを作り終わった後は、「なし」にしてしまうことも可能です。もちろん、プレイを始めたばかりは有った方が良いですが。

代官を任命しよう

このゲームは城の統治範囲に複数の「群」が設定されています。そして、それらを治める人を「代官」ないしは「領主」と表現しています。

チュートリアルでもやることになるため、そちらを進めていれば自動的に設定されることになりますが、まずは「代官」を任命することが大事になります。

「代官」は簡単に言ってしまえば「大名直轄地の「領主」」ということになります。

2つの大きな違いは、「領主」を務めるには最低でも「足軽大将」以上の身分が必要なのに対して、「代官」に身分は必要が無く、一番下の「組頭」でも任命することが出来ることです。

大名家に長らく使えている家臣などはプレイ開始時から身分が高いことも多いですが、後の知名度は高くても、その時点ではまだ家臣として取り立てられてから時間が経っていない(秀吉などが良い例)場合、「能力がすっごい高いのに組頭」という場合があります(他国から引き抜いた将などもこうなる場合が多い)。

そのため、これらの武将には手柄(勲功)をあげて、さっさと高い身分になってもらい、「領主」や、更に身分が必要な「城主」になってもらった方が良いです。

また、後述する「政策」を発令するにも「エラい武将」の数が必要になるため、能力が低くても、身分が高くて損をすることはほぼありません。

そんな手柄(勲功)を立てる方法は色々ありますが、取り合えず手っ取り早い方法として「代官に任命する」ということがあります。

「代官」や、後述する「領主」は任命しておくと、勝手に「市」や「農村」を掌握したりしてくれる上、これらには費用がかからない為、真っ先に任命しておきたいところです。

ちなみに、主に「領主」と「城主」の場合に大きな影響がありますが、これらの「代官」(や「領主」)は、城主に対してそれぞれ影響を与えたり、与える場所によっては忠誠が変動したりします。

「忠誠」に関しては(例外はありますが)、今よりも良い場所を与える(「領主」だった人に城を与えるなど)と、プラスになり、格下げ(と取れるところに移動)するとマイナスになることが多いです。その他、城主の能力(特殊能力「盛名」など)や、血縁関係などによってこの影響が変動します。

例えば上記のように能力の高い城主の場合、「代官」や「領主」となる人間の能力の方が低い場合が多く、能力補正を得られない場合が多いですが、「織田信長」にとっての「織田長益」のように、血のつながりがあるなど、一部の条件を満たす場合には、明らかに格下の能力でも、城主能力を強化することが出来ることがあります。

「代官」の場合は、「組頭」や「足軽大将」を昇格させるために登用する場合も多く、これらの効果を有効活用することは余り出来ませんが、基本的には関係性は「城主」と「領主」でも同じなため、覚えておいて損は無いでしょう。

知行を付与しよう

大名直轄地の「領主」である「代官」を任命し終わったら、次はそれ以外の城を治める人間を決める必要性があります。

ちなみに、弱小大名の場合、「そもそも直轄地しかない」「治める人間の数が足りない」という問題が生じますが、その場合はあくまで「代官」→「城主」→「領主」の順で任命していくと良いでしょう。

既に画像で使用している織田家のような場合、複数の城を保有した状態で始まるため、それらの城を治める人を配備する必要性があります。とは言っても、最初の段階で城主は設定されている場合が多いため、基本的には「領主」の設定を行うことになります。

「領主」に関しても「代官」と同様に、「城主」に対して影響を与えます。詳しいプラスとマイナスは上記のように能力補正のタブを用いて確認していくと良いですが、オススメは「元の忠誠が低い、忠誠が上がる人」か「城主の各種能力に大きくプラスを与える人」のどちらかでしょうか。

このゲームは各武将に「忠誠」という値があり、これらが低いと自国なら出奔(勝手にどっかに行ってしまう)し、敵国なら逆に、こちら側に寝返ってくれることもある、という重要な数字になります。

従ってこの値が高ければ高い方が良く、元の値が低いけど、「領主」(ゲームが進んでくれば「城主」)にしてあげると上がる、という場合もあるため、そのために任命するというのがひとつ、オススメとなる選択方法です。

もうひとつの「城主の各種能力に大きくプラスを与える人」というのは、上述した信長のように「なんでも自分で出来るスーパーマン」ではない「城主」の場合に有効です。各種能力は

統率……城や、城から出撃した部隊の防御力

武勇……城や、城から出撃した部隊の攻撃力

知略……出撃部隊の城包囲能力、または城の対包囲能力

政務……城の収入

という風に影響するため、城が担うであろう能力に合わせて「領主」を配置するのも重要になります。

ただ、序盤ではそこまで配置出来る場所も、人員もいないことが多いため、取り合えず各能力「出来れば70を超える」ように意識すると良いでしょう(※80や90でも城特性などに影響を与えますが、序盤で意識できない場合も多いため割愛)。

この数値は後々「城下施設」の建設を「委任」する際の方針設定に大きくかかわり、該当する能力が足りない場合、委任する方針が選択不可能(その能力に秀でた将がいないとされる)になってしまうため、70をひとつの目安にすると良いでしょう。

その他、「領主」(「代官」も該当)の持っている特殊能力は、そのまま城の能力となるため、後述の「親善」などを行うであろう武将がいる城に「能弁」などの有効スキルを保有する武将を配置することで「信用」を稼ぐためにかかる費用を節約することも可能となるほか、出撃する際には、部隊長を務めることも出来る(出撃に関しては後述)ため、ひとつの城から複数部隊を出撃させることを考える場合は、身分が高い武将が、城下を1人で治められる場合でも、あえて「領主」に人間を入れるなどの工夫も必要になってきます。

群開発を行おう

このゲームは後述の「政策」を発令したり、敵国に「調略」をかけたりするために、何かと資金が必要になります。その資金力を高める方法はいくつか有りますが、プレイ開始直後の資金や労力が少ない状態では、本拠地(大名の直轄地のこと)の「群開発」で、「市」の掌握を行うのがベストです。

本拠地も含め、「農村」と「市」は全ての城下に最初から存在しています。ただし、掌握されていない状態(闇市みたいな状態?)だと、そこからの収益が少ないという仕組みになっています。

全ての中でもこの「掌握」が最もかかる費用が少ないため、まずはここで「市」を掌握して、収益を上げて、出来ることを増やす……というのが一番最初にやることでしょう。

ちなみに、労力及びかかる金銭は「農村」の掌握も全く同様であるため、手っ取り早く兵力を増やしたい場合などはこちらを優先するという選択肢もあります。

ただし、最初の選択画面で「オススメ」となっているような大名は基本的に即攻められたとしても、滅亡する心配は無いため、弱小大名や、高難易度でやる場合の選択肢でしょうか。

政策を発令しよう

大体の内政が終わったら、次は「評定」タブにある「政策」で、各種「政策」の発令を検討していきます。

政策の発令には「毎月の出費」が必要になります。しかも、一度発令したら取り消しが出来ない為、適当に発令し、マイナス収支にならないように気を付ける必要性があります。

その上で、各種政策を状況に応じて取っていく必要性があります。これに関しては、状況によるところもある(中には領土内の状況で発令出来ないものもある)ため、一概に優先度をつけるのは難しいですが、取り合えず「制度改新」は出来る限り早い段階で取っておきたいところです。

上述の「城主」や「領主」はゲーム開始時には一度設定したら動かすことが出来ないのですが、この「制度改新」を行うことでそれらの入れ替えが可能となります。

もっとも、人材が揃わない限りそれらの入れ替えを行いたい機会はそこまで多くない他、政策を実施するためには一定以上の身分を持った家臣が複数必要になるため、まずそこまでたどり着くのが一苦労の大名の場合もありますが、取り合えず、これの発令は出来るようになり次第やっていくと良いでしょう。

ゲーム序盤では縁がありませんが、後半になってくると大名の目が行き届かない城を重臣が指揮する「軍団」に治めさせる必要性が出、その際に、より効率的に治めさせるために城主を入れ替える(その他、前線に有能な将が欲しいという場合もある)という場面が起こるため、早い段階で行っておくと良いでしょう。

後の政策はそれぞれ状況に応じて効果を見つつ入れていくことになりますが、左上にある金色の政策は、有名な大名にのみ存在する固有の政策で、それぞれ異なった効果を持っています。中には「政策があることを意識してプレイをする」必要性がある場合が生じることもあるため、こちらが存在する場合は内容だけでもチェックしておくと良いでしょう。

周囲の状況をチェックしよう

一部シナリオを除いた、信長のような強力大名の場合、既に周辺国よりも版図が大きく、勢力としても上であることが多いのでそこまで気にする必要はありませんが、弱小大名や、有名な大名家でも、周囲にまだ多くの大名家が残っているという状態の場合は、周辺の状況もチェックしておく必要性があります。

この際、特にチェックしておくべきなのは周囲との関係性と、力関係です。

上記画像では多くの国が「同盟」「婚姻」「従属」となっています。これ以外にも「停戦」という関係性はありますが、こちらは相手と交戦したり、同盟関係を破棄したりするなどしない限りは出現しにくい関係性なので今は良いでしょう。

上記の3つの関係性を持つ相手には、使者を立てて「親善」を行うことで、「信用」の値を上げることが出来、それらが貯まることで、様々な「交渉」を行うことが出来ます。

上記以外に「臣従」(要は「従属」の逆)という選択肢も存在し、それらすべて(「同盟」「婚姻」「従属」「臣従」)の相手に対して、親善で得た「信用」の値を用いて、援軍の要請をすることが出来ます。

従って、周囲の関係を俯瞰して、自国よりも圧倒的に大きな国が存在しない場合は、比較的大き目なところとの「同盟」を図り、逆に自国よりも圧倒的な強さを誇る国が存在している場合は「臣従」を図って、それぞれ、他国を攻めるなどの作戦を立てる必要性があります。

ただし、一応のエンディングはあるものの、地方統一のみではエンディングムービーを見るところには至らず、実績やトロフィーの解放は出来ない為、最終的に「自国よりも大きい勢力に戦を挑まないといけない」という状態は出来る限り回避することは念頭に入れておくと良いでしょう。

その為、基本的には近場で一番強い勢力を使うのではなく、「二番目に強いところ」と組んで「一番やばいところ」を攻め、自国が強くなったら、更に強い勢力と同盟して……といった具合に拡大していくとスムーズに行きやすいです。

その他には、遠方への領土拡大を考えていく際に、あらかじめ領土を接することになりそうな大き目の勢力と早めから親善を行っておくというのも手でしょう。

ただし、親善には大使を立てる必要性があるほか、毎月金銭を消費してしまうため、周りに同盟国がいない弱小勢力がいる場合は、それらを攻め滅ぼして勢力を拡大することを考えた方が良いでしょう。

また、他国は基本的に「隣接している、自分より弱い勢力」に対して攻撃を行うため、強国との直接接しないように版図を拡大していくといった工夫も重要になります。

最終的には畿内(関西のあたり)と、全国に存在する城の半数を味方にしないとエンディングに到達しない(エンディングムービーを見るに至らない)ため、そこまでのシナリオを初動の時点で描いておくのが得策となります(どこと同盟してどこを倒し、どのへんで同盟を切る……など)。

城を攻略しよう

一通りの内政、外交を行い、方針を確認したら、城の攻略を行うことになります。何はともあれ、支配している城の数を増やさないことにはゲームが進まない為、どんな弱小大名でも最終的には城攻めを行います。

その際に、自国だけで攻め落とせる場合は気にする必要性がありませんが、場合によっては、後述の「攻略目標」を設定するなどして準備したうえで、親善を行い、援軍を頼むなどの「事前準備」も欠かさずしておく必要性があります。

その他には城や、周辺地域に対して行える「調略」を行っておく、ということも出来ます。

それぞれ効果があり、実行する武将や、相手方の知略によって、成功確率が変わってきます(実行武将を選択する画面で成功しそうかは前もって確認出来るため、それを見てから実行するかどうかを決めるのも手)。

最初の内は費用1000や2000でも大きな負担となる場合が多いため、こういった調略を行わなくとも安易に落とすことの出来る城を狙うという選択を取ることも出来ますが、城の耐久が落ちるだけでも、かかる時間は大きく削ることが出来るため、頭に入れておくと良いでしょう。

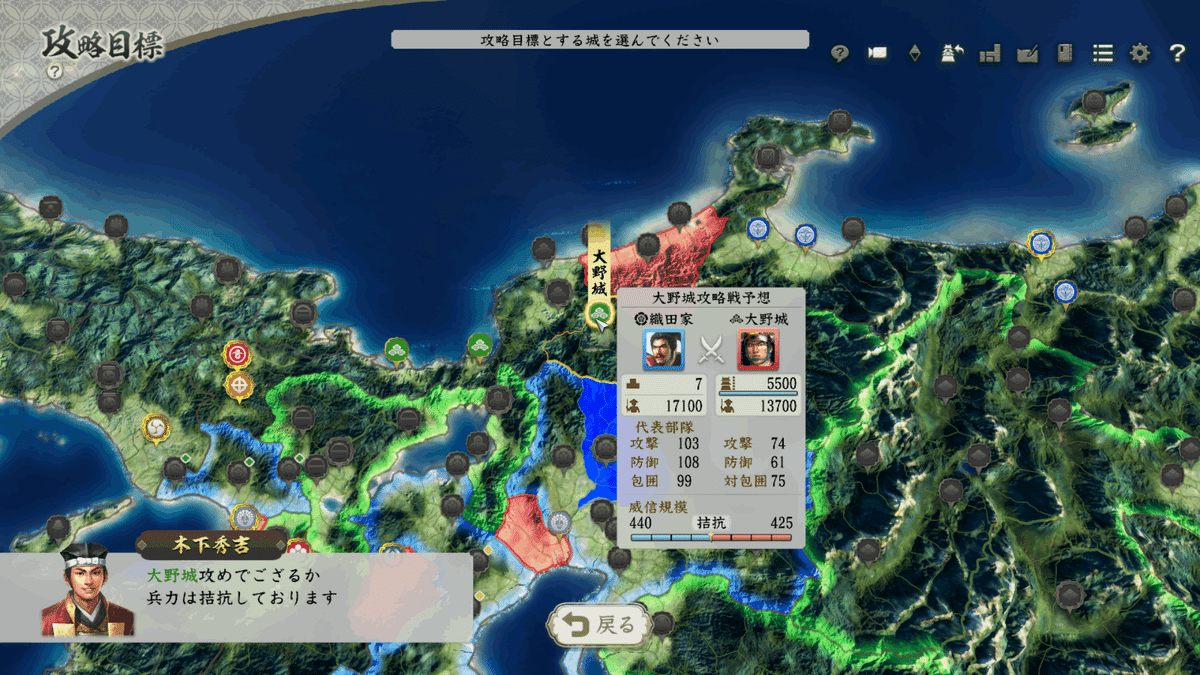

また、序盤では、近場の城を攻める場合が多いため、必要がないこともありますが、遠方に出向かなければならない場合は、「攻略目標」を設定して、軍備をしてから出撃すると良いでしょう。

難易度にもよるとは思いますが、基本的に敵は城をひとつ責められたばあい、割となりふり構わずに遠方の城からも兵を出して防衛しにきます。

自分が現在プレイしているデータでは、上田城(長野県)を防衛するために、竹田城(兵庫県)や、もっと後ろからも兵を出してきたりしています。

そのため城自体の兵力は大したことが無くとも、他城からの援軍があることも想定して動く必要があるでしょう。

ちなみに「攻略目標」の「準備城」に定めた城は軍備を開始し、部隊の能力や、腰兵糧の日数を増加させることが出来るのですが、この準備状態は、「攻略目標」とした城を落としてしまうと、解除されてしまいます。

なので、連戦で複数の城を落とす前提で進軍をする場合、「特に関係のない城」を攻略目標として、全く別の城を攻めることで、「準備状態」が解除されないまま、攻め続けることが可能となります。

また、城から出陣する部隊や、目標となる場所は自由に選択することが出来ます。

このゲームでは大名の率いる部隊が敵と交戦状態(あるいはそれに近い状態)になると、「合戦」を行うことが出来、通常のマップとは異なる盤面で戦いをし、勝敗を決めることになります。

そして、この合戦では「部隊数」がかなり重要となるため、ある程度の兵数は必要な他、合戦に参加できる部隊数は最大でも16になるなど、考え無しに増やせばよいわけではないものの、基本的には小分けにして出陣しておくという作戦が有用になります。

これはひとつの城しか持たない弱小大名を攻める場合でも同じで、城を包囲して攻めていると、中からうって出てくる場合があり、この場合に合戦を行うことが可能になり、相手が一部隊に対して、こちらは数部隊という完全有利の状況で戦うことも可能となるため、ある程度部隊数は分けておく必要性があります。

それに加え、「合戦」を行えるのはある程度大名の部隊に近い場所に布陣している部隊のみのため、出撃する際にも出来るだけ遠方の城から出撃をかけ、城攻め(ないしは敵部隊と衝突)の場面では、多くの部隊が大名の部隊近くに配置されている状態を作ることが重要になります。

最も、序盤で大部隊対大部隊を行うことは余り多くないとは思いますが……

合戦をしよう

上記とやや内容が被りますが、大名の部隊が交戦ないしはそれに近い状況になった場合、「合戦」という特殊なモードを行うことが出来ます。

これはもちろん、行わないことも可能で、数で圧倒している場合は行っても行わなくても結果が大して変わらない為スルーすることも出来ますが、状況によっては積極的に行っていく必要性がある場合がいくつかあります。

1.包囲していた城から敵が出てきた場合

上のように、城を包囲していると、しびれを切らすのか、城兵が外に出てくる場合があります。その時、大名の部隊が参加していると「合戦」という文字が出て、合戦を行うことが出来るようになります。

基本的に放っておいても勝つことが出来ますが、「合戦」の特徴として「行っている間は腰兵糧を消費しない」というものがあります。そのため、もし仮に、合戦で出てきた城兵を打ち破り、撤退させた場合、野戦(合戦を行わないでそのまま時間経過を待つ場合)で使うはずだった腰兵糧の消費を抑えられるほか、兵士の討ち死にも防ぐことが出来る場合もあります。

腰兵糧に余裕があるなど、状況によっては使わなくても大勢が変わらない手法ではありますが、覚えておくと良いでしょう。

2.威風が発生する場合

ふたつ目は大部隊での戦いの場合になりますが、「合戦」を行うことで「威風」というものが発生する場合があります。

相手との戦力差などによって「弱」「中」「強」と三段階存在し、特に上二つは状況次第で城を落とすことも可能なものとなっており、範囲内の兵が撤退することと合わせて、発動させられれば戦況を一変させられるため、これを狙うために合戦を行うというのも手となります。

3.範囲内の部隊を撤退させたい場合

上記ふたつの間くらいの理由として「範囲内の部隊を撤退させたい」という場合も「合戦」を行っていくことになります。

「合戦」では基本的に部隊数が物を言う(部隊を挟撃するだけでかなり有利に出来る等の理由による)ため、極端な話、「一万人の四部隊」と「二万人の一部隊」でも前者が有利になりやすいです。

一方で、上記の二勢力が野戦でぶつかると、消耗戦となり、双方の兵が大きく減少してしまいます。

ところが「合戦」で勝利すると、どれだけ兵数が残っていようが、一瞬で消滅(多分逃げ帰ってる)してくれるため、こちらの兵数減少を大きく減らすことが出来ます。

敵は基本的に多くの城から「同時に」兵士を出してくるため、こちらと交戦するタイミングにズレが生じやすく、「合戦」を使って各個撃破することで効率よく撃退することも可能となります。

おわりに

と言う訳で、「信長の野望・新生」で序盤にやることをざっくりとまとめてみました。

正直、自分も、難易度は全て初級な上、弱小大名でプレイしたことがないため、それらでプレイする場合「そんなことしている場合じゃない」ということもあるとは思いますが、基本的には上記のようなことをまず意識してやっていくといいように感じました。

最後に書いた「合戦」に関してはこちらが不利な状況で勝つことで「威風(強)」を発生させることが可能なので、合戦上手ならば、それを用いて戦況を打開することも出来るとは思いますが、部隊数が2つ、兵数が少し不利でギリギリの勝利がやっとな自分にはまだ難しいですかね……解説するのもおこがましい感じ。

次回があれば、内容ごとの細かな話や、中盤以降の攻略についてつらつらと書いていけたらなぁと思っております。需要があれば、かなぁ。