人は同じにしようとしてくんだよ

感覚を通すと絶対同じものはない。でも、現代社会に生きていると、世界は同じになってくる。それがグローバリゼーションの根本でしょ。人は同じにしようとしてくんだよ。

NHK.「養老センセイとまる」.『ネコメンタリー 猫も、杓子も。』. 養老孟司

個人的に常々かっこいい人だと思っている養老先生のことば。途上国でNGO駐在なんて仕事をしているわたしにとっては頬をは張られているとしか思えない。グローバリゼーションという巨大な旗の下でわたしがしていることは、結局は「同じにしようとしてる」だけなのかもしれない。

「はたして、同じになることなんてあり得るんでしょうかね。さらに言うと、たとえ同じに限りなく近づいたとして、それは、誰にとって幸せなことなんでしょうかね。100年後に教えられている正解なんて誰にもわからないのに」という声が、自分の頭の中から聞こえてくる。

もちろん、貧困や格差を減らしたほうがいいという考えも、今そこにいるこどもたちに健やかに憂いなく育ってほしい、多くの選択肢が与えられたらいい、と願う気持ちも本心だ。でも、それはきっと、世界が可視化されて違いが際立ってしまった現代の産物で、もし比較対象が無かったら、それはそれで、それぞれのコミュニティー内で完結していたものなのかもしれないとも思う。

現代の先進国の社会が幸せと定義されるかなんて、何百年も経ってみないと分からないし、どこかの国の世界一貧しい大統領が言っていたように、世界のすべての国が同じ社会を持てるキャパシティがこの地球に無いのだとしたら、「幸せってなんだっけ」という人類の命題を解く鍵は、隣の芝生は青く見えることを知り、自らの足るを知り、手の届く範囲で自分や周囲の人が同じと思える程度の満足を実現することだったのではなかろうか。

そう考えると、グローバリゼーションがもたらしたのは、「人と同じがいい(=それ以下はいやだ)」という意識における、”同じ” の肥大化なんだろうなあ、とぼんやりと思う。けれども、人間というのはやっかいなもので、同じでないことを知らなかった頃に戻ることはできないから、どこかで満足したことにして諦めるか、同じになるようにどこまでも邁進するかの2択を迫られているのが、現代社会のような気がするのです。

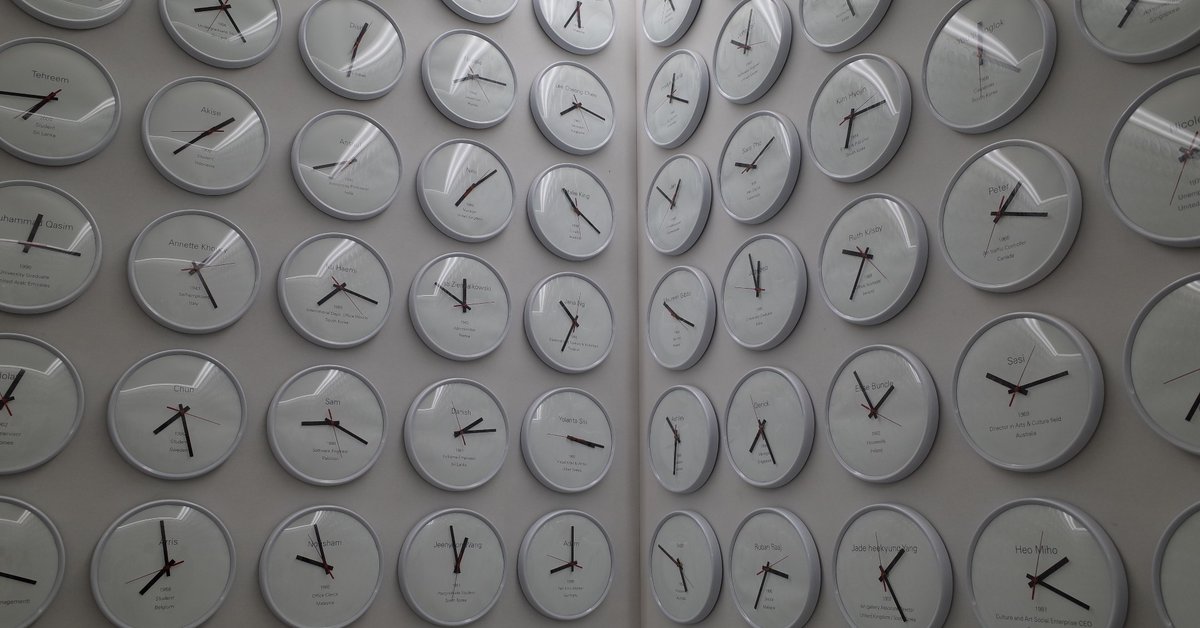

*Artwork: Lee Wan, "Proper Time", 2017, installation in Korean Pavillion, the 57th Biennale