散步香港150 < 北角 / Sunbeam Theatre 新光戲院 >2025年3月3日結業

粵劇の殿堂である新光戲院が2025年3月3日に結業する。これまで何度も結業の危機を乗り越えてきた新光戲院だったが、いよいよ本当に結業する。

30年ほども前、ここ新光戲院で汪明荃と羅家英の『穆桂英大破洪州』を鑑賞した。広東語もまだ今ほど上級でもなかったが、現代口語での上演だったので、それなりに理解できた。実に重要な経験だった。

なので新光戲院が本当に結業と聞いてとても寂しくて、居ても立っても居られず、2025年1月20日10:00 - 13:00 の結業前の最後の開放日に行ってきた。ビルの新しい業主がキリスト教団体で、粵劇界が信奉している華光先師を許容することはできないと主張しているそうなので、多分取り壊されてしまうと思う。なので歴史を残すべく、とにかく写真を沢山撮っておく。

当然ながら物凄い人出。

美しい。憧れる。

これは李居明が改装した時に作ったのだろうな。

これはかなり古い感じなので、1972年開幕当初からのものだと思う。30年前もこれだったような覚えがある。

後ろの李居明が気になり過ぎる。

昔は皆これで体重を測っていたんだよ、と聞いた。

1033席の大劇場。1972年創設の時からこの椅子は変わらないそう。座席は特注の掃除機でマメに掃除して消毒しているとのこと。

ステージ上では李居明がインタビューを受けていた。

ステージ下の音樂池。

音樂池を囲む向日葵?かな?

今回皆の前に現れてくれた役者さんたち、全員若い!こうやって文化を繋いでいくんだね。

記者や見学者の皆さんの為にいろいろなポーズを取ってくれた。私も粵劇に詳しいわけではないので、この役者さんの行當が何なのかはわからない。反派ではない、ぐらいしか見分けがつかない。

ポーズがいちいち美しい。

体幹と筋力の素晴らしさと

両手の指先まで気を張り巡らしているのが見て取れるでしょう。

視線と身体の面を順に回しながらこのポーズのまま暫くキープしてくれた。

途中で導賞團が入って来た。

この真ん中の導賞員さんの解説がとても聴きやすかった。必ずスピーカーを使ってくれるので、導賞團に報名せずともその場にいるだけでガッツリ聴こえるのは香港あるある。

導賞員さんの話で一つ興味深かったのが、このホール自体がスピーカーとしての機能を持っていて、マイクが使えない場合でも、役者さんの舞台での生の声が最後列まで届くような設計になっているとのことだった。音響的には一応 7.1 だそうだけれど、マイクが故障しても上演できるようになっていると。凄い。

そしてこれ。これなのよ。女性はお手洗いに時間がかかるのよ。だから女性用洗手間は沢山設置しなくちゃいけないのよ。日本も映画館やある程度の規模の劇場はこれが出来ているけれど、あらゆる場所でこれがスタンダードになってほしいのよ。

上階のミニ・シアターへ。

こちらは新光戲院オフィス。実は中に李居明グッズの売店がある。自分が脚本を書いた粵劇の DVD や Blue-ray の他にも、風水グッズやら七彩のアンモナイトの化石とか。

イチオシの蓋鳴暉の顔が一番大きい。

こちらは108席の電影用シアター。

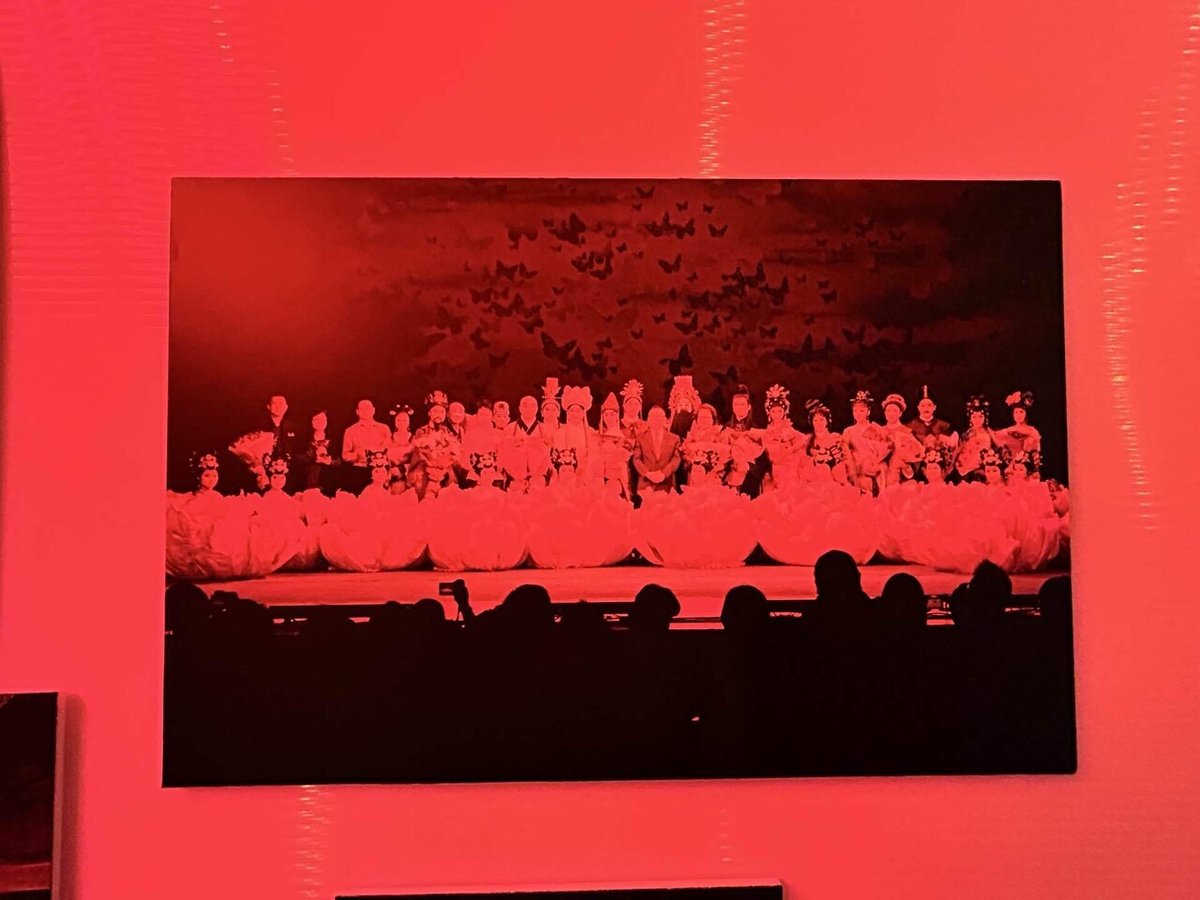

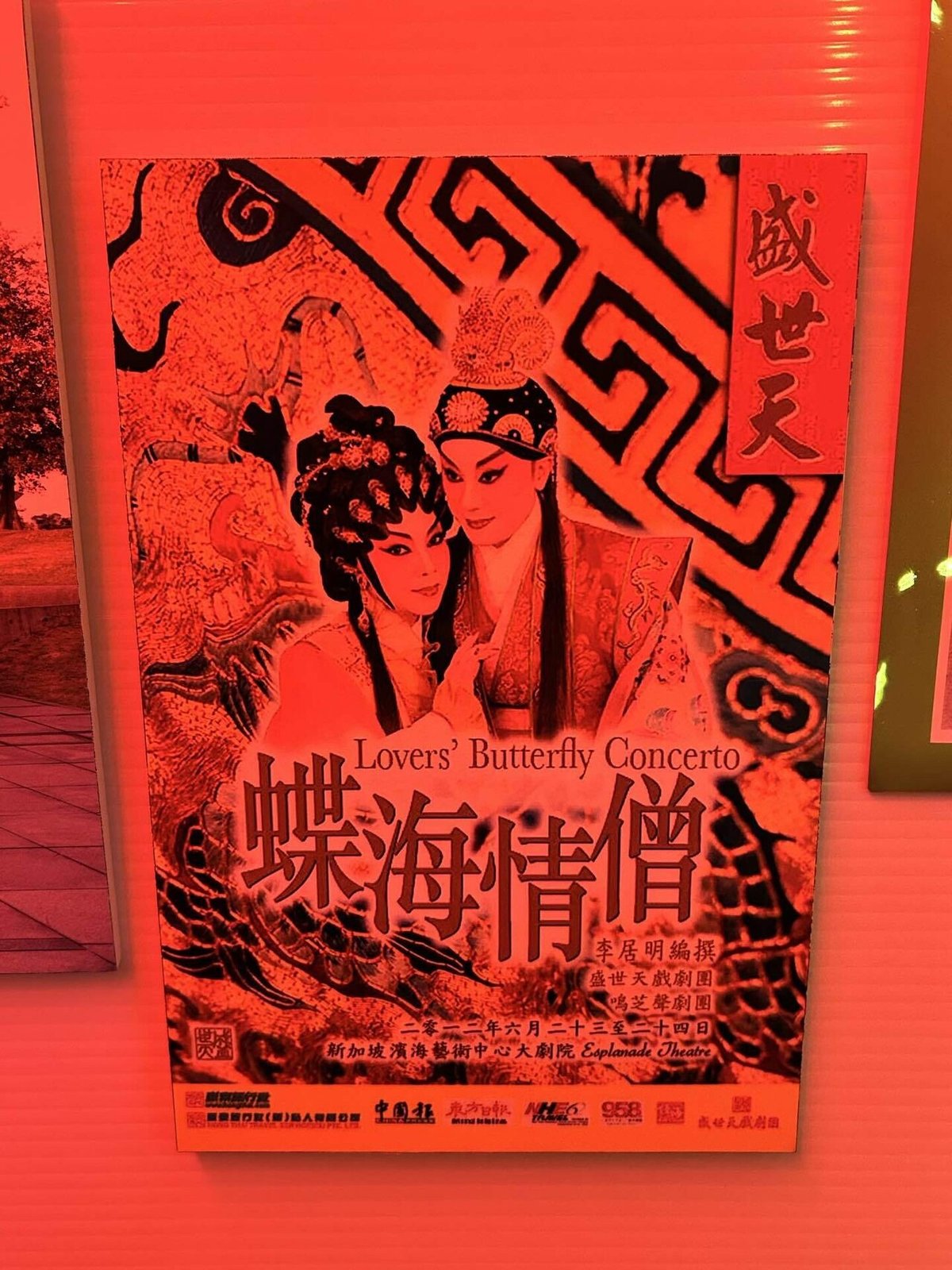

実はこの李居明、一般香港市民からすると風水師として有名なのだけれど、もともとは脚本家であり、粵劇好きが高じて粵劇の脚本を書くようになった人。風水師として有名であることと、鉱山やら恐竜の骨やアンモナイトの掘れる山を持っていることからとんでもない金持ち。もう一つの顔もあるが、ここでは明かさないことにする。趣味が高じて粵劇の劇団を作り、新光戲院を借り上げて改装までした。(ここからライティングの関係で写真が全て赤いのはご寛恕ください。)

そして自分の劇団を率いて2014年と2017年に日本公演を行っている。

実は私、2014年の公演当時、大阪観光局で香港インバウンド担当として働いていたので、この公演の誘致から全て担当した。

こちらは2017年、大阪と名古屋での公演。

この時はフリーになっていたけれど、友人の会社が興行を請け負ったので、私は前回公演の経験者でもあるということで、これまたいろいろお手伝いをした。その時のエピソードは後述する。

新光戲院開放日の写真に戻る。

この役者さん、このポーズを披露してくれていた。

撮影をしていたのでTVかネット・メディアの取材のようだった。

なんとか北角に残っていたこの看板も外されてしまうのだろうな。

ここから書局街側へ回り込むと

裏の搬入口に。

役者さんたちも物品の搬入もここから。

2014年公演に日本に来ていただく前に新光戲院の後台(舞台裏)訪問でお会いした蓋鳴暉小姐。

大阪に来ていただいた時のプレスリリース。

2017年公演の舞台裏で絢爛豪華な役者さんたちと。

クルー・リストを貰った時に私は舞い上がった。クルーの中に「元武」の名前を見つけたから。功夫片迷なら「元」の字があることから気付くかと思うが、第一次「七小福」の一人。

この時ちょうどデアゴスティーニの「傑作カンフー映画 ブルーレイ・コレクション」というシリーズ発行の最中で、私は中の冊子に毎号1ページのコラムを書いていた。

そしてまたなんというタイミングか、公演日の前日が元武師傅ご出演の『鬼打鬼』(1980) が発売日だった。著者用に送ってくれるのは自宅。ここは名古屋。当然本屋に走ったよね。また上手い具合に2冊だけあった。全てが神タイミング。

これを持って控室へ行って「我想搵元武師傅!」と言ったら、若手たちが「元武・・・師傅?」と。この頃はもう映画の現役は引退されて久しいし、若い頃の無理がたたって満身創痍だから派手な動きもできないので、現役時代の元武師傅を知らない若手は「ただのどんくさいオッサン」と思っていたようだった。そんなところへスタッフをやっている日本人の女が「師傅」と呼んで探しに来たのだから、部屋には奇妙な雰囲気が流れた。

私がこれを取り出して「元武師傅!可唔可以簽名?」とやったものだから、皆、更に「どゆこと???」状態。また上手い具合に表紙に元武師傅の写真も載っていたものだから、これを見せながら「元武師傅係元家班嚟㗎,你哋唔知咩?」とぶち上げてやった。そこから若手の顔が変わる。「どんくさいオッサン」が「原來咁勁㗎?」と。表紙に「元武師傅」ご自身の「写真」が載っているブルーレイを「直接お渡し」できたし、元武師傅はもちろん大変喜んでくださった、という最高の状況。

新光戲院から少し話が逸れてしまったけれど、粵劇とはなんだかんだ少なからぬご縁を頂いている。龍哥のお父様は粵劇名伶、日本での粵劇公演は二度ともスタッフとして参加した。おかげで元武師傅にも直接お会いできた。

粵劇に初めて触れた時には、西洋音楽とは全然違う音階で、「音、外れてるんじゃ?」ぐらいに違和感があったけれど、聴き慣れていくうちに好きになった。衣装の美しさや所作の優雅さや力強さも魅力的である。香港無形文化遺産である粵劇の殿堂がまた一つ消える。寂しいな。