STINGY SOUVENIR AND SPECTACULAR SCENERY 4 - Izumi Origins EP2

有翼の巨大な魔物——ゾーナ・シーカーは僅かに首を傾げるような仕草を見せたが、次の瞬間びくりと身体を仰け反らして絶叫した。あの妖異が魔物の体を乗っ取ろうとしているのだ。それが完了するまでにどれほどの時間が掛かるのか定かではない。——いま仕留めなければ。イズミは己を強いて刀を構え、一歩踏み込んだ。その瞬間、ゾーナ・シーカーの巨大な尾が凄まじい速度でイズミの目の前に叩きつけられた。

魔導アーマーのカノン砲が炸裂したかのような爆発にイズミはなすすべなく吹き飛ばされ、砕かれた岩石と共にゴロゴロと斜面を転がっていく。街道には見事なクレーターが生まれていた。焦点の合わなかった魔物の目は次第に昏い意志を宿し、斜面の下を見据えた。

下まで滑り落ちたイズミは刀を杖にどうにか起き上がった。最悪の気分だった。舞い降りてきた変異種は自らの呪いが見せた幻覚ではないかと願い、斜面を見上げた。有翼の魔物はやはりそこに存在し、明らかにこちらを見ている。身体中の痛みも、消費しきった暗器も全て現実である。現実を受け入れるしかなかった。

そしてイズミが次の行動を決める前に、斜面の上の魔物が動いた。ヤツデの葉のような翼を広げ、斜面に向けて跳躍。眼下のイズミめがけて一直線に滑空してきた。

「うわぁぁぁぁッ!?待て待て待て!!!」

イズミは斜面に背を向け、一目散に走った。さっきまで立っていた場所に尾が打ち付けられ、またも爆撃めいてクレーターが生まれた。ゾーナ・シーカーは間髪入れず、逃げ惑う獲物を噛み砕こうと首を伸ばす。イズミはほとんど勘で前転回避を打ち、致命の噛みつきをぎりぎりの所で回避した。イズミはとにかく荒野をでたらめに走った。通常であれば走って逃げられるような相手ではない。だが妖異は未だ完全に宿主を支配出来ていないのか、次の動作へ移るまでの間隔が非常に遅かった。故にイズミはまだ殺されずに済んでいた。

イズミの気力体力はとっくに限界だった。何度も吹き飛ばされた全身は悲鳴をあげているし、心臓も肺もあと一歩で破裂しそうだ。ジャケットを失い薄手のシャツ一枚になった上半身はザナラーンの容赦無い直射日光に焼かれて汗だくである。思考が一向にまとまらない。生存本能だけが重い足を動かし、背後から迫る死を紙一重で回避せしめていた。それでも、それでもだ。イズミはこのまま無様に逃げ帰る選択肢を拒み続けていた。たとえ勝ち筋が見えず、いまは無様に逃げるしかなくとも、諦めたら全て終わってしまう。憎しみの炉に火を焚べよ。奪われた事を忘れるな。それこそが旅の始まり、力の源だ。イズミは転がるように荒野を駆けた。

やがて正面にささやかな門と外壁が見えて来た。門兵や商人たちが訝しんでいる様が遠目にもよく見える。スコーピオン交易所。西の果てベスパーベイの港で陸揚げされた交易品はここで荷解きされ、砂都をはじめとしたザナラーンの各地へ旅立っていく。そんな物流の一大拠点にイズミは強大な魔物を誘導してしまっていた。背後から悪寒。回避。掠めていった魔物の光線が交易所の外壁に大穴を開けた。こんな場所でまともに戦えるはずもない。そう判じざるを得なかった。

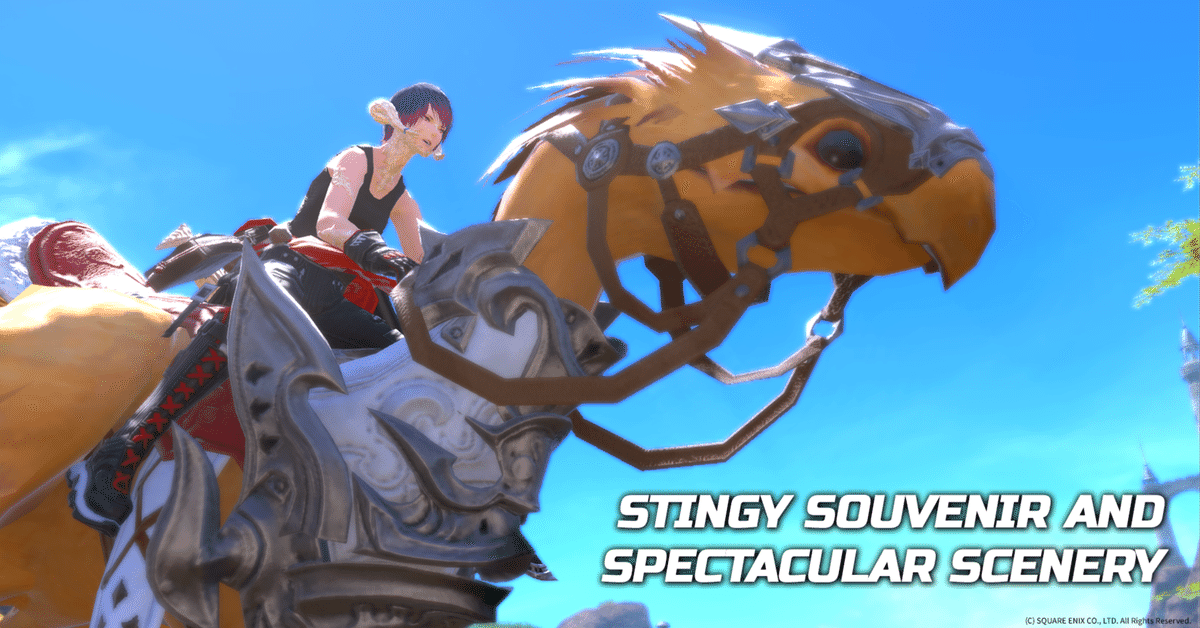

どこか遠くへ誘導しなければ話にならない。どこへ?いくつかの候補。そこまで走り切れる可能性。もう一手が欲しい。その時、呆然としている銅刃団のチョコボ騎兵がイズミの視界に入った。イズミは決断的に飛び蹴りを放ち、無防備な騎手を馬上から思い切り叩き落とした。

「あとで返すッ!」

イズミは失神している騎手に断りを入れ、チョコボを急発進させた。後を追って来たゾーナ・シーカーも交易所の外壁寸前で急旋回し、地響きを立てて猛然とイズミを追跡する。騒ぎに気付いた人々が門の前に現れた頃には、二者の姿は北へ北へと遠ざかっていた。

突然の事態に騎兵チョコボはなかばパニックに陥っていた。イズミは懸命に手綱を操り、振り落とされまいと抗った。ゾーナ・シーカーはいよいよ乗っ取りが終わりつつあるのか、巨体に違わぬ速度でチョコボを追い上げてくる。飛行能力はまだ操れていないと信じるしかなかった。魔物は大口を開けて澱んだ叫びを放つ。

《ゴァァァァァッ!!!ヨォゴゼェェェェ!!!》

「うるさいッ!Sモブで我慢してろッ!」

魂に刻まれた生贄の烙印が妖異を誘引している。仇を殺し尽くして呪いから解き放たれるまで、彼女に逃げ場などどこにも無い。——やがて荒野の先に大穴が見えて来た。《ノフィカの井戸》と呼ばれる断崖に囲まれた窪地だ。イズミはチョコボを崖の淵に沿って走らせ、窪地の底を確かめる。ザナラーンの荒野では貴重な澄んだ川と豊かな植生。地母神ノフィカの思し召しとはよく言ったものだ。幸いなことに採集者の姿は見当たらない。ここまでは良し。進行方向には粗末な櫓が見える。崖下へ降りる階段だ。

イズミは無茶をさせたチョコボの首筋をわしわしと撫でて感謝を伝え、鞍を蹴って鳥体から跳んだ。チョコボはそのまま遠くへ逃し、自らは櫓の階段を駆け下りて窪地の底へ。イズミが着地せんとしたその時、背後から凄まじい暴風と衝撃がイズミの身体を打ち据え、着地点の床板が砕けた。

「嘘ッ?!」

全方位型暴風魔法。ゾーナ・シーカーが数多の冒険者を吹き飛ばしてきた大技である。そんなものにウルダハ大工の安普請が耐えられるはずもなかった。かくして足場を失ったイズミは窪地の底へ真っ逆さまに墜落していく。哀れなアウラの聞くに耐えない悪態混じりの叫びを、地母神ノフィカは寛容なる心で包み込み、迎え入れた。簡潔に記せば、彼女は大きな水柱と共に川に沈んだ。

ゾーナ・シーカーは崖の上から窪地の底を睨む。獲物の姿が見当たらない。それでも魔物は僅かなエーテルの気配を辿り、窪地の底へと身を躍らせた。羽ばたきながら悠々と舞い降り、大地を揺らして底に着地すれば、小動物が慌てて逃げていく。そして魔物は川の対岸に這いあがろうとしている獲物を見つけた。ノロノロと動く獲物の無様な姿は、魔物の中に潜む妖異に昏い愉悦を呼び起こさせた。もしまだあのエレゼンの肉体が健在であれば、さぞ愉悦の表情を形作っていたことであろう。

魔物はゆっくりと川に足を突っ込み、渡河しはじめた。向こう岸の獲物は魔物に振り向きながら、地面を這って逃げようとしている。それを追い、魔物は大きく足を上げ、川底を踏みしめた。ぐにゃり、と柔らかな感触がそこにあった。魔物を操る妖異はそれが何であるか皆目わからなかった。獲物がいつの間にか口元に巻いていた布の意味も。

川底の《何か》は圧迫に耐えきれず、あっけなく弾けた。くぐもった音と共に水面が盛り上がると、清涼な川の水が一瞬でおぞましい緑色に染まった。立ち昇った白煙が魔物の身体を包み込んだ瞬間、魔物は凄まじい絶叫を上げて苦しみ始めた。己の感覚器全てに、幾万もの針を刺されたかのような刺激臭。それらは魔物と深く接続した妖異にも、余すところなく伝達された。

「……どうだよ。人間様の工業廃水の味は」

イズミはよろよろと立ち上がりながら、布マスク越しにニヤリと笑った。然り、魔物が踏みつけ破裂させたのは、カッパーベル銅山から垂れ流された工業廃水が依り集まって産まれた不浄の魔物《スェアーシロップ》。ゾーナ・シーカーに比べれば賞金首としての等級は落ちるが、これもまた西ザナラーンに蔓延る恐るべき変異種である。その身に溜め込んだ毒素をまとめて浴びれば、いかなる生物であろうと地獄の苦しみを味わう事は必定。イズミは川底で見つけたこの変異種を踏むように、ゾーナ・シーカーを誘導したのだ。

スェアーシロップが今この時この場所にいるかどうかなど、イズミには何の確証もなかった。しかし、川底に叩き落とされた時、イズミはそれを見つけた。だから使った。賭けに勝ったのだ。もしスェアーシロップが見つからなかったら?その時はまた泥を啜ってでも逃げて、次の賭けに命を張るだけである。イズミはそうやって生きてきた。あの日からずっと。

ゾーナ・シーカーは叫び、暴れ、のたうちまわった。その場から離れる事も出来ない。もはやこの魔物は妖異の操作も自律行動も望めない有様だった。イズミは魔物と妖異が朽ちていく様を遠間からただただ見つめていた。

《アギィィィィィッ!!アァァァァァァァッ!!》

断末魔の叫びと共に魔物の頭がばかりと割れ、一本の触手がイズミめがけて高速射出された。イズミは身体を守るように右腕をかざし、己の前腕に触手を巻き付かせた。妖異は触手を思い切り引っ張り、イズミを毒ガス圏内へ連れ込もうとする。イズミはとっさに反対の腕で大木を掴み、抗った。

妖異の最後の足掻きは凄まじい膂力であり、イズミは歯を食いしばって耐えた。だがしかし、イズミの体力はもはや限界だ。力尽きて引き摺り込まれ、毒ガスの中で悶え死ぬ未来が脳裏を掠めた。

「……あんた、ホントにしぶといね」

イズミは投げやりに独りごち始めた。

「正直もうネタ切れだよ。切れる札は、何もない」

イズミの指が大木から剥がれていく。

「……私には、ね!」

巨大な稲妻が魔物に落ちた。

《ギィヤァァァァァァッ?!!!!》

火球、氷塊、風刃、岩石、光弾……ありとあらゆる魔法が降り注いだ。一撃一撃が、容赦無く魔物の生命を削り取っていく。触手の抵抗から解放されたイズミは空を見上げる。断崖で切り取られた四角い青空に、夥しい数の騎獣が浮かんでいた。

『井戸の底には毒ガスが滞留しているッ!各自、そのまま魔法で押し切れッ!』『応ッ!』『わかりました』『本当に?』『ブッ殺す!』

《ギィィヤァァァァッ!!!アァァァァァッ!!!》

「……エオルゼアで、Sモブが長生き出来ると思うなよ」

希少な魔物を狩ることを主目的とする冒険者、すなわちモブハンター達は常に魔物の動向を探っている。彼らの情報網を持ってすれば、いかに突然の出現であろうとも必ず徒党を組んでやってくる。そして、あらゆる標的を物量で押し潰すのだ。全ては名声のために。

魔法は容赦無く降り注ぎ続けた。イズミの手元の触手は奇跡的にまだ千切れていない。びくびくと痙攣が伝わってきた。

「……でやぁッ!」

イズミは触手を掴み、背負い投げのように思い切り引っ張った。崩壊していく肉体から、触手の本体がずるりと引き抜かれ、宙を舞った。イズミの手のひらに黒い肉塊が飛び込んで来ると同時に、ゾーナ・シーカーの肉体は水柱を上げて崩れ落ちた。

《ア……アガガガッ……》

「今度こそ、終わり」

《ガアッ!!!》

黒い肉塊は最期の、本当に最期に残った力で触手を振るい、イズミの肩口にその尖端を突き刺した。この哀れなる妖異に、イズミの仇敵達のような高い知性などない。取り込まれていた宿主が滅びる時、自らは死にたくないと願った。より良い肉体とエーテルを求めて、本能のままに動いてきただけだった。己の宿主を殺した女の、今まで感じたことない特異なエーテルに惹かれたのだ。

イズミの肉体を貫いた刹那の一瞬、妖異は獲物のエーテルを垣間見た。そこにあったのは、幾重にも折り重なった闇。荒れ狂う漆黒の奔流は異界ヴォイドそのもの。それを見下ろす決して見てはならない凝視。そして、中心で輝く魂はあるはずの無い形をしている。これではまるで——

「覗くなよ」

ぞっとするような声に妖異は竦み上がった。肩口の触手が引き抜かれ、ヴォイドの光景は消えた。妖異は震えていた。

「……答えろ。アイツらの事を」

イズミは禁呪を用いて妖異の魂に問うた。ぶすぶすと妖異の身体が燃え尽きていく。だが妖異は何も答えず、ただ呻き声だけを残して消滅していく。

「……本当に、何にも知らないんだな?」

返答はなかった。僅かな破片が燃え尽きようとしていた。

「畜生ッ!」

イズミは消えゆく妖異を背後の大岩に投げつけた。ばきん、と弾けるような音がして、妖異は完全に消滅した。その名すら、結局分からずじまいであった。

『ミッションコンプリートッ!みんなよくやったッ!』『おつかれさまでした!』『おつかれさまでした!』『毒ガス、あれスェアーシロップだよ!』『マジ?!』『まだ降りるなよ!あぶねーぞ!』

上空からモブハンター達の賑やかな声が聞こえてくる。事情を聞かれたら面倒だ。イズミは足早にそこを離れようとして、何かを蹴飛ばした事に気付いた。そこには小さなクリスタルが転がっていた。黄色い輝き。地属性だ。さっき岩にぶつけた妖異と、自然のエーテルが混ざり合って生まれたのだろうか。イズミは少し考えて、それを拾った。

転送魔法の長い詠唱を唱え始めたところで、背嚢を街道に置いてきた事を思い出した。イズミは詠唱をやめて舌打ちし、憔悴した足取りで南へ歩き出した。ザナラーンの空には、相変わらず雲ひとつなかった。

◆◆◆

椅子に腰掛けたソフィアが書き物をしている時、こつこつとドアをノックする音が聞こえた。ソフィアはペンを置き玄関を見やる。トトリがはいはいと大広間を駆け抜けて応対に出ていた。玄関先でいくつかの符牒を交わし、女は扉を開けた。入ってきたのは、調理師風のエレゼン・フォレスターの女だった。

「あっ、トリニテ先生!おかえりなさい!」

「ただいまソフィちゃん。あらテオドア、あんたもいたの?」

トリニテと呼ばれた女はドアを閉めながら弟に問いかけた。

「おっす姉ちゃん!ホラ、やっぱソフィちゃんの顔は常に見たいしさぁ」

「ソフィちゃん、迷惑だったら素直に言うのよ」

「大丈夫です!人の声がある方が作業も捗るので!」

「嬉しい〜!俺のこと大事に思ってくれてる!」

「あんた本当にめげないわね……」

トリニテは肩をすくめため息をついた。どうしてここまで能天気になれるのか不思議で仕方がない、という顔であった。

「トリニテ先生、お仕事はもう終わったんですか?」

「そうね。今日はもう終わり。ちょっと一服したら、部屋の模様替えでもしようかなって」

「いいですね!お手伝いしますよ!」

うきうきとソフィアが立ち上がった時、玄関の向こう、庭にどさりと何かが落ちる音がした。リビングにいた四人は顔を見合わせ、恐る恐るドアを開いた。芝生が生い茂る庭先に、半裸のアウラ・レンが転がっていた。

「わぁっ!い、イズミさんッ?!」

ソフィアが驚きの声を上げ、慌ててイズミに駆け寄った。

「ね、姉ちゃんジョブチェンジ!学者の出番ッ!」

「何?!えっ、あの子どうしたの?!」

テオドアもトリニテを引っ張って慌ただしく駆けつけた。トリニテは訳もわからずフェアリーを召喚し、生命の光をイズミに繋げる。

「イズミさん!しっかりしてください!さっき出て行ったところじゃありませんかッ!」

ソフィアはイズミの傍に座り、必死で呼びかけた。いかに英雄といえど、数刻前に家を出た従者がぼろぼろで帰還したとあっては流石に取り乱す。——やがて呼びかけが届いたのか、はたまたトリニテの治癒魔法の賜物か、ともかく傷だらけのアウラはゆっくりと目を開けた。

「あぁ……ソフィア……さん……」

「良かった!気が付いたんですね!一体何が……」

「えぇと……そうですね……」

そのまま話そうとして、イズミは慌てて口をつぐんだ。素直に明かせない話が多すぎる。気を抜くな、と自分に言い聞かせた。

「……あぁ、それじゃあ先に、これを」

イズミは胸元から小さなクリスタルを取り出し、ソフィアに手渡した。ソフィアは訝しげに尋ねた。

「あの、これは……?」

「……《ほりだし物》です」

【エピローグへ続く】

STINGY SOUVENIR AND SPECTACULAR SCENERY -EPILOGUE-

Izumi Origins EP2

飛空艇シュトラール号の狭い船内に響く単調なエンジン音に、別の音が混ざり始めた。それは夏の夕立が近付いてくる時の音にも似て、後部座席に座るイズミの心に僅かな郷愁を去来させた。しかし、操縦席の風防越しに見える空は快晴そのもの。嵐の兆候すらない。

「そろそろですね」

左の操縦席に座る緑髪の男が落ち着いた声で呟いた。ララフェル族特有の小さな体躯を物ともせず、器用に操縦桿を操っている。

「せっかくですから、しっかり観光して行きましょう」

嵐の音が強くなっていくなか、ララフェルの男が操縦桿を傾け始めた。同時に、右の操縦席に座る橙髪の少女が後部座席に振り返る。少女——ソフィアは屈託なく笑いながら、イズミに外を見るよう促した。

「イズミさん、右です。右!」

イズミは眉根を寄せながら身を乗り出し、傾いた機体の外を見た。目に映るのは変わり映えしない穏やかなバルナードの海面——ではなかった。視界全てを埋める巨大な滝、そうとしか言いようの無い圧倒的な大瀑布がそこにあった。海が途切れている。イズミは言葉を失った。

「リドルアナ大瀑布」

緑髪の男のよく通る声が響いた。

「地獄へ続く大穴と伝わるこの風景……。実際のところ、どういうメカニズムでこんな地形が生まれたのか、様々な仮説はありますが、決定的な説はまだありません」

「わたし、やっぱり次元の穴が底に開いてると思うんですよね。イズミさんはどう思います?!」

イズミはやや興奮気味に聞いてくるソフィアの顔と、眼前に拡がる理外の風景を交互に見る。

「……何……?次元……?」

「あっ、ごめんなさい!わたしったら!」

ソフィアは食い気味になっていた自分を恥じ、大袈裟に謝った。イズミは曖昧に返事をし、流れ落ちる海に目を戻した。圧倒的な光景の前に、瑣末な雑念はどこかへ消えてしまった。今、自分は世界の端にいる。イズミはそう思った。惑星ハイデリンは丸く、世界に端が存在しないことは知っている。しかし目の前のこれは、幼い子供が夢想する世界の端そのものだった。己が悪夢がもたらす異常な風景を超えるものが、現実に存在するのだ。

「ソフィアさん……あ、えぇと……」

「スズケンです。スズケン・ベオルブ」

「あぁ……ごめんなさい、スズケンさん。あの、貴方達の調査っていうのは、この滝について?」

イズミはおずおずと尋ねた。

「あ、違います」

スズケンはあっけらかんと答えた。

「……は?」

「イズミさん、ほら、上を見てください」

ソフィアが再びイズミのそばに寄り添い、真上を指差した。吐息がかかり、アウラの角が彼女の肌に触れそうなほど、距離が近い。イズミは僅かに動揺したが、異様な風景を目にしたせいだと思うことにした。イズミは促されるままに上を見る。大瀑布の上には天を衝かんばかりの塔が建てられている。リドルアナ大灯台と呼ばれる歴史的建造物だ。

「あの塔が、目的?」

「半分、正解です。もっともっと、上です」

イズミは更に視界を上に向ける。塔の頂上には鈍い輝きを放つ光が見える。クリスタルの類だろうか。イズミは訝しんだ。

「あの……光?」

「いえ、まだ上です!」

ソフィアの指は真上を差した。イズミはその方向に目を凝らす。白い雲の間、青空の一角にほんの小さな点が見えた。

「まさか……」

「あそこまで行きます」

「……冗談でしょ?」

イズミの困惑に、ソフィアは満面の笑みで答えた。スズケンが操縦席から補足説明を始めた。

「ワープクリスタルがあるから大丈夫です。もう聖石騒動は落ち着きましたから、危険な魔物もいないはずですよ。そもそもそれ故に帝国第Ⅳ軍団が侵入してですね……」

スズケンは淀みなく説明してくれたが、イズミはあまりのスケールの大きさに、ほとんど頭に入らなかった。入れ替わるように、ソフィアが口を開いた。

「頂上、すっごく素敵な景色なんです」

ソフィアは感慨深く語った。

「イズミさんお気に召すかなって、ちょっと迷ってたんですけど……うん、杞憂でしたね」

その柔和な瞳はまっすぐイズミを見つめている。

「わたしたち、冒険者ですものね」

にこり、と少女は微笑んだ。——イズミは何か答えねばと思った。胸の奥に生まれたさざなみに、かたちを与えなければ、と。

その時、飛空艇が瀑布からの気流に少し煽られた。ぐらりと機体が揺れ、イズミは壁に手をついた。瞬間、ばちりと頭に電撃が走り、時間が止まった。イズミは指一本動かせない。目の前の少女が血の涙を流した。その顔はすでに英雄の少女ではない。虚無の瞳をイズミに向けるそれは、かつての親友。口が動いた。言葉は聞き取れない。イズミは無音の世界で絶叫した。

がたん、と音がした。壁に手をついたイズミはそのまま座席に収まっていた。

「すみません!おふたりとも、大丈夫でしたか?」

操縦席のスズケンが慌てた声を上げた。

「えぇ!大丈夫です!」

「私も……大丈夫」

イズミは努めて冷静に答えた。滝のような冷や汗は無視した。

「イズミさん……?」

「大丈夫……どこも打ってないですよ。着陸でしょう。座席にいないと」

ソフィアはまだ少し心配げな顔をしていたが、着陸が近いのは確かだ。スズケンに迷惑をかけるわけにもいかない。少女はおずおずと座席に戻り、ベルトを締めなおした。

イズミは飛空艇の窓からリドルアナ大灯台の威容を見つめる。だが本当に見ているのは己の心の中だ。どこまでも闇に包まれた水面。そこに生まれたさざなみはもう見えない。彼方に目をやれば、親友達の影がずっとこちらを見ている。変わらない風景だった。変わらない、はずだった。

衝撃が身体に伝わる。飛空艇が着陸したのだ。スズケンがドアロックを解除すると、後部の扉が静かに開いた。イズミは立ち上がり、愛刀を腰に差す。他の二人に先立って扉をくぐり、陽光の差し込むハッチから艇外へ出た。冒険が、始まる。

【了】

エンディングテーマ

the Birthday / なぜか今日は

登場人物・事物紹介

トリニテ・ドギィ…ソフィアの先輩冒険者。たおやかな料理人。

スズケン・ベオルブ…ソフィアの冒険者仲間。畏国研究家。

シュトラール…ガーロンドアイアンワークス社製の新型試作飛空艇。グロセア機関を用いた意欲的な機体。FF14には登場しない。

触手の妖異…個体名不明。イズミが追う妖異の一体「グシオン」に取り込まれていた存在。妖異は他の個体に取り込まれても存在が消えるわけではないが、それでもここまで自我を保ち続けたしぶとさは異常である。仇につながる情報は何も持っていなかった。FF14には登場しない。

第二話、お読みくださりありがとうございます。イズミさんがこれから巻き込まれていく戦いを書いていくにあたり、まずは基盤となる日常を描いておきたいなと思い立って書いた話です。プレイヤーたる光の戦士が毎日お願いしているリテイナーベンチャー。そこでは人知れずとんでもない事件がおこっているかもしれません。だから持ち帰ったものがクリスタル1個とかでも、決して怒ったりせず暖かく迎え入れてあげましょう…。

トリニテ先生とスズケンさんは所謂「よその子」です。しかしふたりともソフィアさんとイズミさんに深く関わる人物なので、ここで顔出しをしておきました。よろしくお願いいたします。第三話も、ぼちぼち書いていきます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?