コードとメロディーの独立

先日上記のブルースに於けるコードとメロディーの独立性について書きました。その際予告してましたが、今回はブルース以外のポピュラー音楽に於いての同様のケースを見ていきます。

まずか最近ビートルズのドキュメンタリー映画のため名前をちらほら聞くビリー・プレストンの曲。ところで世に「5人目のビートルズ」と称される人は多いですが、彼もその一人ですねー。

この曲はジョー・コッカーという人のカバーでヒットしましたが、ビリー・プレストンバージョンの方が私は好きです。それはともかく、問題となるのは歌が始まってすぐのところ、0:26~。譜面も提示します。ちなみに今回は4曲例示しますが、長くなるのでこの一曲だけ見たら後は最後の段落だけ見ていただけば内容的には十分かもでーす(出来ればあと最後の曲)。

譜例1

この赤丸をしたとこのコードとメロディーが合わないということなのですが、アボイドノートは一瞬ならいいのでこれなどはまさに一瞬ですけども、それでもやはり敢えてD♭mというサブドミナントマイナーを使ったのなら普通は赤丸したFの音は♭させたくなるとこでしょう。しかし違和感を感じる人は多くないと思います。この部分は確かに一瞬だから違和感を感じないということではあるのでしょうが、コードとメロディーをある程度独立して考えているからこそこうなったのではないかと思うのですがどうでしょうか。ちなみにこの曲はジョー・コッカーという人がカバーしたのがヒットしたのですが、そちらは小節数も変わったりしてるのですが、該当部分(歌詞は”to”)ではFの音を使わずE♭になっており問題になりません(ビリー・プレストンのは”to”でF-E♭)。両者ともその辺りを意識していたのかは分かりません。

次にボサノバの「O Pato 」。該当部分は0:32~。

譜例2

これも赤丸のところがぶつかるのですが、メロディーに合わせるならD7(♮9)にすべきですし、コードに合わせるならメロディーはE♭にすべきです。しかしこれもコードとメロディーそれぞれの欲求にしたがった結果かと思います。しかしその後の録音ではD7(♮9)にしてたりもします。

更にその後の録音ではまたD7(♭9)でやってます。

ジョアン・ジルベルトが何にも考えずにやってるはずがないのでどう考えてるのか聞いてみたかったものです。誰か聞いてないのかなー。

次は先にちゃんとコードと合っている演奏を聞いていただき、その後に合っていないやつを。Vivo Sonhandoです。

該当部分の譜面。

譜例3

拾ってきたものなのでキーが動画のと違うのはご了承ください。譜面の方に合わせて言いますと、ここではE9のF#の音がそのままメロディーに使われいてなんの問題もありません。ところが次の動画でどうなってるかというと。

これは前の動画とも譜面ともキーが違いますが、やはり譜面のキーに置き換えて考えるとE9=E7(♮9)がE7(♭9)となっており、メロディーのF#に当たる部分とぶつかっています。繰り返しますがキーは違いますよ。ジョアンのこの演奏の場合はルートが変わってるのでまたそれは後で書きます。

ここから少し話が逸れますがこの進行について詳述します。

ちなみにコードをこのように変化させることによって次のような半音下降のラインが出来ます。

このコードの流れはギターだと下記のような感じでするのが多いと思います。

譜例4

ジョアンは普通5弦ルートのコードを4度下の6弦ルートですることが非常に多くこんな感じになることがありますが、

譜例5

コードの押さえ方だけでいうと後半2つはBm6、Bdim7ではありますが、上記の表記のほうが機能的な理解はしやすいのでそう書きました。

上記の1997年の動画ではE9/BのところはBm7になって下記のように弾いてると思われます。

譜例6

さあ、いずれしましてもジョアンはこの下降するラインを使いたくて(定型としてジャズやボサノバでは非常によく使われるコード進行です)、メロディとは多少ぶつかるけれどもその和音の流れを優先したのではないかなと思います。たぶんねー。

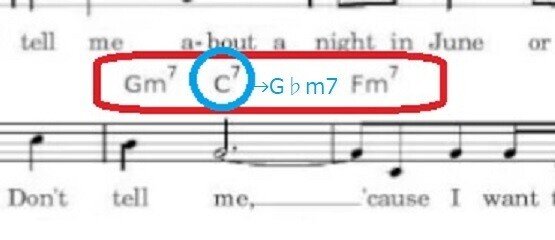

もう一曲ジャズのスタンダード・ナンバーから。I Want To Talk About You。赤で囲った部分ですが通常は下記のようにやられます。

譜例7

この曲のもっとも有名なバージョンはジョン・コルトレーンでしょうが、これでもそのようにやっています。

しかしこの曲のオリジナルのビリー・エクスタインはというと。

キーを譜例7に合わせると赤丸の「Gm7→C7→Fm7」部分はGm7→G♭m7→Fm7となっています。

G♭m7の上でメロディーがGというのは完全な不協和音でバラードで2拍ですから音価が短いから許される範囲は超えてますね。ⅢmとⅡmの間を繋ぐコードを入れる場合、何パターンかありますが、Ⅲm→Ⅲ♭m→Ⅱmというパターンはジャズスタンダードだと「If You Could See Me Now」(1946)はメロディーがこの進行を生かした傑作ですね。この1944年には比較的斬新な進行だったのでしょう。多少強引でもこの進行を使う場合もあります。初出についてはよく分かりませんが。

このようにメロディー自体はこう動きたい、コードはこう動きたい、という欲求が噛み合わないない場合、一方をもう一方に合わせることもあるでしょうし、今回紹介した例のように合わないままに行く場合もあるでしょう。何が正解ということもないので、どうするかは各自吟味して決めましょうってことで。ただ分かってやるのと分からずやるのでは再現性がも違いますし、恐らくどの芸術分野に限らず、破格のものは標準を知ってそれでもここは破格で行くのだという確信を持ってやるべきかなと思ってます。アハ