【図解】なぜ、すき家は儲かるのか?

牛丼御三家といわれる吉野家、すき家、松屋。

新型コロナウイルスの影響で売り上げ、利益はどこも下がっています。

そんな中で唯一、すき家のゼンショーホールディングスだけは、「すき家」が復調しつつあり、21年3月の連結純利益10億円の最終黒字を確保できそうだと発表しています。

そんな牛丼業界ですが、かつては牛丼といえば吉野家しかイメージがなかった時代がありました。

現在でも、吉野家の方が店舗が多いと思っている人も多いのではないでしょうか。

実際には2008年の時点で、店舗数ですき家が逆転しています。

そして、現在はすき家が1938店、吉野家が1217店、松屋が1193店になります(2020年5月)。

一般的に圧倒的シェアを取っている一位企業を抜く事は考えられませんでした。(ランチェスター戦略のシェア理論参考)

しかも、牛丼は低価格な商品であり、そして違いを出すことが難しい料理でもあります。

いったいどう儲けて、どんな戦略でどう業界一位になったのでしょうか。

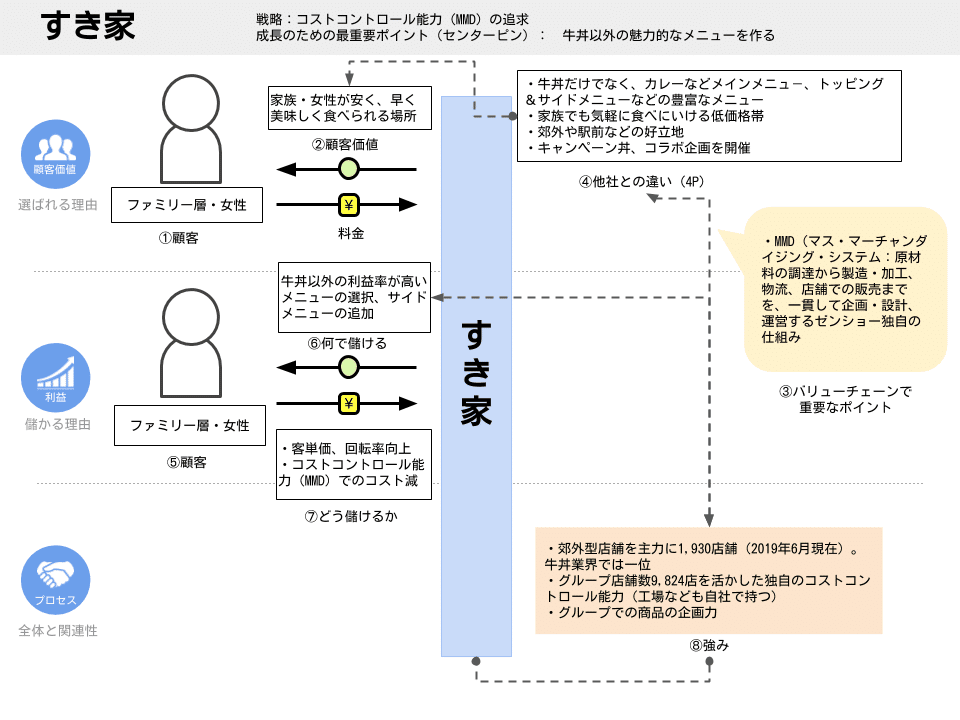

すき家のビジネスモデル、戦略を図解をしてみました。

すき家のビジネスモデル・戦略図解

1.なぜ、すき家は吉野家を抜くことができたのか(図上段)

牛丼といえばサラリーマンの食べ物というイメージは吉野家によって作り上げられました。

吉野家は「うまい、やすい、はやい」をコンセプトに、サラリーマンが安く早く食べられる場所というイメージづくりに成功しています。

競合からすれば、日本中の人が牛丼=吉野家、サラリーマンが食べる料理というイメージが定着している中で、参入しても成功するのは非常に難しい。

さらに、牛丼は味で違いを出すのも難しい。

実際に御三家のどこが美味しいアンケートは頻繁にやっていますが、一応吉野家が勝っているくらいです。

それも、サラリーマンにアンケートを取っているのが多く偏りがある気がします。

そんな差別化が難しい業界で、今や店舗数と売上では抜き去るすき家。

こういう差別化が難しく、イメージが定着している場合の戦略として使えるのが、ポジションニング戦略です。

ポジションニング戦略とは、競合と直接戦わず、お客さんに独自の役割と認識をもって戦う戦略です。

すき家からすれば、牛丼市場という同じ土俵で戦っても勝ち目がありません。

逆に、日本中の人たちが、牛丼は忙しいサラリーマンが食べる食べ物というイメージが定着している事を利用します。

当たり前のことですが、牛丼はサラリーマン専用の食べ物ではありません。

そこで、すき家は吉野家が狙っていなかったファミリー層をターゲットに設定し、家族で安く美味しく食べられる所という独自の役割で参入します。

ここで大事なポイントが、牛丼市場に直接入ったわけではないということです。

当時の牛丼市場では、吉野家が君臨しており、牛丼市場のライバルとしては立ち食いそば。そしてターゲットが男性サラリーマン市場です。

なので、ポジショニング戦略として、あくまで外食市場として、ファミレスやファーストフードと同列に、すき家がいる事を認識づけて参入したのです。

同列だという認識を持ってもらうために、すき家は牛丼のトッピング数や、カレーなど牛丼以外のメニューが多いわけです。

そうする事で、家族・女性が外食をすると決めて、お店を選ぶ時に、安く美味しく食べたい人は、すき家という選択肢が頭の中に登場することになります。

下記のように、すき家に行く人は、外食選択率の次にすき家の選択率になります。

すき家に行く人 = 家族・女性の人数 × 外食選択率 × すき家選択率

このように、家族で気軽に食べにいける外食の場所という独自の役割と認識を定着させる事で、サラリーマンより数が多く、かつ客単価も高くなるファミリー層・女性で、吉野家を抜きさっていったのです。

(もちろん、BSE問題時での価格戦略で一気にすき家だけ業績を伸ばしたなど他にも理由はありますが、ここが一番重要だと考えています。)

このポジションニング戦略は、競合が多く、差別化が難しく、時代の流れが早い現代においては、必須の戦略です。

実際に、ペプシがコカ・コーラに立ち向かったように、ボスの缶コーヒーに、朝専用でワンダが立ち向かったように。

差別化はすぐに追いつかれますが、独自の役割と認識を持てば、簡単に抜かれる事がなくなります。

なぜなら、お客さんが、あなたの商品を他の商品と比較することなく指名買いしてくれるからです。

2.なぜ、こんなに安いのに成長し続ける事ができるのか?(図中段)

牛丼業界は「牛丼一杯の儲けは9円」という本が出るほど、薄利なビジネスです。

一体、9円の儲けでビジネスをどう拡大させているのでしょうか。

まず、すき家の1店舗当たりの売上を考えてみます。

売上 = 客単価 × 客数

これを、もう少し分解すると

客単価 = メイン+サブメニュー

客数 = 店舗内(席数×稼働率×回転率) + 店舗外(テイクアウト数)

上記から売上をあげるためには、客単価を上げるか、客数(稼働率、テイクアウト)がメインの方法になります。

まず、客数を上げる方法として下記のAIDAモデル(消費者行動のプロセス)で考えてみます。

注意(Attention) → 興味(Interest) → 欲求(Desire) → 行動(Action)

上記から、注意や興味の所は、すき家・吉野家などほぼ日本中で認知されており、ある程度興味もある状態なので、問題は欲求、行動になります。

つまり、①少し興味はあるけどわざわざ食べにいきたいとは思っていない人たち②食べたいが食べに行くには、あと一押し欲しい人たちをいかに行動までしてもらうかになります。

①の人たちには、食べたいと思ってもらえる豊富なメニューやキャンペーン、コラボ企画が効果的でしょう。

実際に御三家は多くの新メニューやキャンペーンを行っています。

②の人たちには、値下けやクーポンで後押しを行います。

実際、そらっちもお腹を満たせればどこでもいい時には、クーポンがある店を選ぶ事が多いです。

しかし、この値下げやクーポンでは、客数は上がりますが、客単価が下がります。そう、儲からなくなります。

牛丼業界は過去それをしすぎたために、自分たちで首を絞め過ぎ感は否めません。

さて、なので儲かるためには、客単価があがる牛丼以外のメニューやトッピングなどサイドメニューをいかに頼んでもらうかが重要です。

では、客数と客単価を同時に上げる事ができないのか?

上げる方法があります。

それが、客数でも取り上げたキャンペーン、コラボ企画の新メニューです。

すき家のターゲットである子供や女性が食べたいと思うキャンペーンを行えば、効果が特にあります。

次に、経費削減の観点として、すき家は牛丼業界でのシェアNO.1であり、かつゼンショーのグループ力を生かした調達、運送、加工などMMD(マス・マーチャンダイジング・システム)と呼ばれる独自のバリューチェーンにより、徹底的に経費を抑える仕組みがあります。

上記より、売上をあげつつ、経費を抑える事ができたからこそ、すき家は儲けて拡大し続けてきたのです。

とは言っても、外食産業は競争が激しすぎて儲けはだいぶ少ないですが。

3. 全体とまとめ(図全体)

すき家も非常にビジネスとして一貫性、整合性のあるビジネスです。

戦略図解から見て分かるように、

ターゲットであるファミリー層・女性が、安く美味しく食べたい時に食べられる場所として、低価格で豊富なメニューを提供しています。

そして、低価格であるからこそ人が増え、その豊富なメニューがあるからこそ、儲けるポイントにもなっています。

その儲けたお金で、さらに店舗数の拡大など、ゼンショーの独自のバリューチェーン(MMD)が強化されます。

MMDが強化されればされるほど、さらに調達力や加工など経費削減、そして魅力的な商品開発、キャンペーン・コラボ企画を行う事ができ、顧客価値の向上、そして儲けに繋がっていきます。

つまり、顧客価値を追求すればするほど、儲けと強みが強化され、そしてさらに顧客価値につながる一貫性のある素晴らしいビジネスモデルを実現しています。

さて、今後に関してですが、コロナ禍の現在どうしていくのが良いのでしょうか。

重要なポイントとして、新型コロナになるリスクを負ってでも、わざわざ食べに行きたい、買って帰りたいと思ってもらう必要があります。

その点に関して先日アップした「焼肉キング」はファミリー層に対して、コロナの鬱々した気持ちを払拭する価値を提供しています。

全く同じような事はできないとしても、鬱々したコロナ禍において、払拭するようなキャンペーン企画があると面白いかもしれません。

また、もともとテイクアウトが強いので、テイクアウトをいかに増やせるか(テイクアウト専用店も出てますよね)、増やせるキャンペーンができるかがポイントになるのではないでしょうか。

ぜひ、すき家だけではなく、飲食店全体がまた元気になっていくことを祈っています。

最後までお読み頂いてありがとうございました。

よければフォローなどして頂ければ幸いです。

■参考

各社の店舗展開戦略が見えてくる…牛丼御三家の店舗数推移(最新)

「牛丼なら吉野家派」はなんと全国の××%! 予想を超える圧倒的人気とその地域差は?

ゼンショー「世界から飢えと貧困をなくすため、フード業世界一を目指します」

牛丼チェーン業界の経営分析と今後 #20代マーケピザ 養成所オンライン