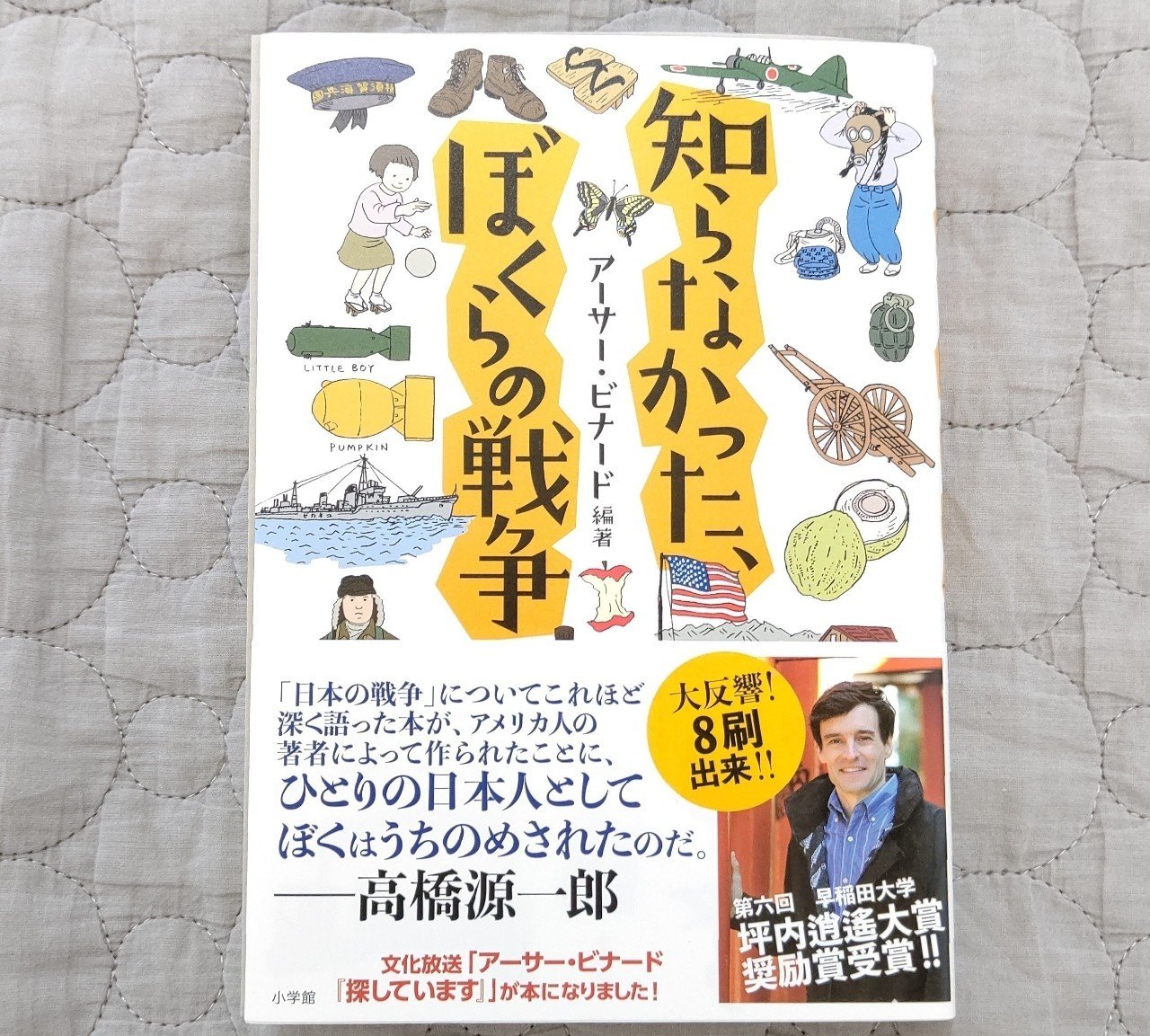

戦後とは?『知らなかった、ぼくらの戦争』を読み始めました

アーサー・ビナードさんをご存知ですか?

アメリカ出身の詩人。

絵本の翻訳なども手掛け、文化放送で番組 (アーサー・ビナード 午後の三枚おろし)を持たれています。

『知らなかった、ぼくらの戦争』(アーサー・ビナード編著/小学館)は、文化放送のラジオで23人の戦争体験談を採録、再構成したものだそうです。

これは読まなければ!と思って購入して数年…。

お盆、そして終戦記念日が近づいた今日、ふと押し入れから出してみました。

まえがきで、アメリカは「戦後」の意識がないこと、それは大戦後も常に戦争が繰り返されているから…とあり。

また映画監督の故・高畑勲さんとの対談やあとがきで、

・日本の現状、戦後に語られる戦時中の「本当は反対だったが仕方なく」という人間像はある意味作られていること

(心で反対でも結局みな戦争に"のっていた")

・世界のあちこちで紛争が起きている中の日本の今は「平和」なのか?

…など10分読んだだけで、グサグサとこのままでよいのか?という問いを突きつけられている感があります。

忘れてはいけないこと、考えること、流されないこと、を意識しながら続きを読みたいと思います。

(※読了してから投稿とすると、全部読むのは先になってしまい書けない気がして勢いで書いています(^-^;)

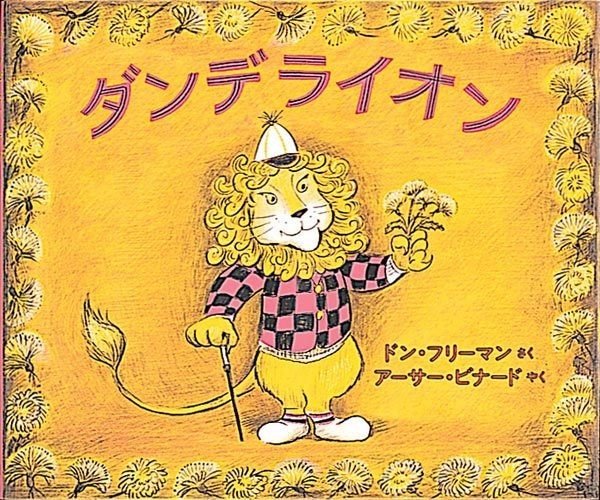

(写真、絵本ナビさんからお借りしました。)

ちなみに私がビナードさんを知ったのは、NPO法人「絵本で子育て」センターの絵本講師養成講座でした。

私の受講した年から新たに講師に加わったのがビナードさん。

『ダンデライオン』(作:ドン・フリーマン/訳:アーサー・ビナード/福音館書店)を読んで、この絵本に示された表の主題だけではない、当時のアメリカ社会への強烈な風刺についても詳しく&面白く語ってくださいました。

(福音館書店ホームページより)

『ダンデライオン』が描かれた当時は、ちょうどケネディ氏が大統領になる前後だったそうです。

候補者同士の討論は、それまでのラジオからテレビへ。見た目も大きな割合を占めることに。

そして街に溢れだす、あらゆるものの広告。

ドン・フリーマンは人々が広告に知らないうちに踊らされていく姿に危機感をおぼえたのでしょう。

『ダンデライオン』ではそれが見事に表現されています。

戦争の本→絵本講師養成講座での学びということで、芋づる式に思い出したこと。

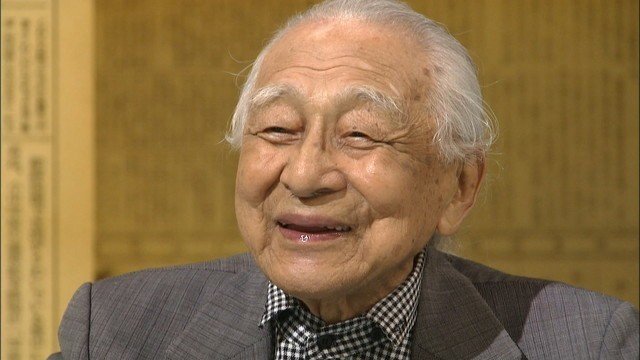

同じく養成講座の講師だった故・むのたけじさんのお話。

一番恐ろしいのは、実は取り締まりではない。

書くこと、声をあげることを自粛していくこと、その空気(※)。

(↑※思い出しながらのため表現は違ったと思います)

今そういう雰囲気を感じています。

自分も無難なほう、危険の少ないほう、を選択しています。

戦後生まれ。

戦時中の話を祖父母から直接聞けた世代。

この先に向かって何ができるのだろう。

そんなことを考えた、8/13。