PIAACの結果とフィンランド

つい先日PIAACという世界的に行われている大人の学力テストのようなもの(16〜65歳)でフィンランドが世界一位になった。フィンランドの教育は度々世界各国の教育界で参照されるほど世界的に評価されている。しかし近年はPISAという子どもに対する世界的な学力テスト(15歳)の成績が下がっており、教育改革は失敗だったのではという声も出始めていた。それだけにフィンランドの教育関係者や国民とっては「やってきたことが間違ってはいなかった。」と思える結果が出たのかもしれない。

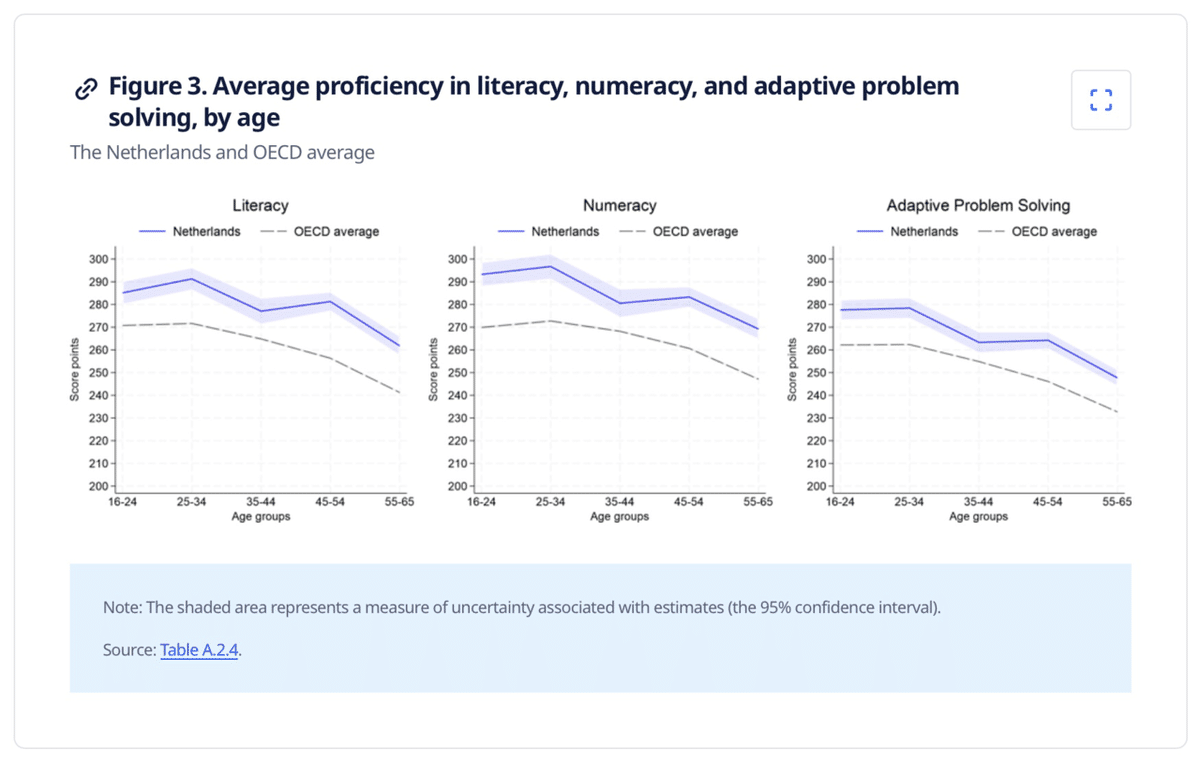

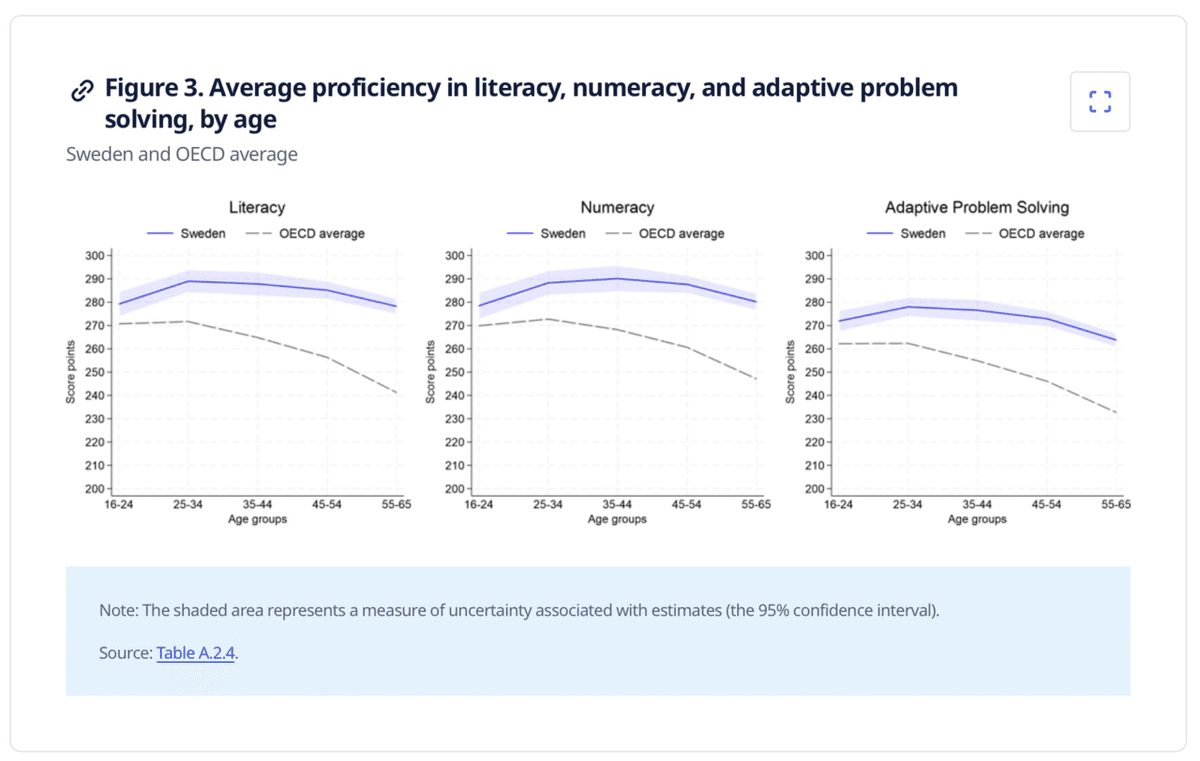

ただ下の図を見たら分かるのだが、たしかに若者(16−24歳)の学力が少し低い。ただし、25−44歳の成績が良いのでそう見えてしまうということもあるし、大学院に進む割合が高いことや働き始めてからの学び直しをする人の割合が高いことから、この世代も歳を取るにつれてまだ学力が高まる可能性は十分ある。この特徴はフィンランに限らず、他の北欧諸国でも同じである。今回のテストでも北欧諸国の成績が良かったが、それは生涯教育のシステムが整っていることによる影響は大きいだろう。キャリアを途中でストップして、学び直す機会が十分に確保されている。

特にスウェーデンの30歳以降の成績はとても顕著である。基本的にAverage を見てわかる通り、34歳以降の成績は右肩下がりであるが、スウェーデンのその下がり方がとても緩やかである。

※なぜオランドの35−44歳の成績がこれだけ悪いのか?教育の自由化が強化されたのが2006年ということでその影響を受けているのは、34歳以下の世代のはずで・・・。何があったのだろう。知っている人は教えて欲しい。

移民と成績

日本の成績はちなみに2位である。フィンランドと日本に共通しているのは、移民の割合の低さである。フィンランドが7〜9%、日本が3%。他の先進国の多くは15%前後のところも多い。移民の割合がなぜ成績に響くのかというと、言語的な問題があり、そもそも問題の意図していること分からないということがあるからだ。ヨーロッパの国々の多くは移民を多く受け入れているので、成績が下がる傾向にある。

キャリアの多様性と成績

ヨーロッパの国々の方が、キャリアが多様に開かれている。日本にはまだいい大学に入って、いい企業に就職というキャリア形成の色合いが根強い。それに比べてヨーロッパの国々の方がいろいろな道を選ぶことに対して躊躇いや偏見が少ない。そうなると学力の価値は相対的に低くなる。

学力の定義と成績

最近フィンランドの学校をいくつか訪問させてもらったが思ったよりも、自由な教育というよりも従来の一斉指導に近い形であったことに驚いた。個別学習よりではあったが、同じ内容を、同じ時間に、同じ場所で行なっていたし、教師が長い間一方的に話している時間もあった。教材もオンライン教材をただそのまま使っているだけで、あまり工夫がある風には見られなかった。そう考えると、フィンランドは思っている以上にいわゆる私たちの考える教科学習ということの学力を重視していているのかもしれない。

それに比べてフランスやドイツ、ポルトガルなどの国はそのような教科学習の学力をあまり重視していない。自分の興味のあることを見つけて、それを生かす職業に必要な実践的なスキル・知識を身につけることを大切にしている。

フィンランドにも職業訓練校のようなものが高校選択の時の一つの選択肢になっていて、近年は普通高校を選ぶよりも職業訓練校を選び実践的なことを学びたいと考える生徒の割合が増えているようだ。今後それら影響は出てくるかもしれない。

経済と成績

1位2位のフィンランドと日本はそれにも関わらず経済状況が振るわない。日本は経済成長を支えた企業の業績が悪化したり、それに続く企業が出てこなかったりして分かりやす。しかしフィンランドはかつてノキアという大企業に支えられていたがノキアが買収されたことを機に、スタートアップを数多く輩出する国になっているにも関わらず経済状況が悪い。もちろん隣国のロシアの影響は多々あるだろうが。

そのように考えると、本当にPISA・PIAACを作っているOECD(経済協力開発機構)が考えている経済力のために必要な力はあっているのかという疑問が出てくる。

経済と学力

経済のことだけ考えたら、おそらくトップ層にお金を集中投下した方が効率的なのかもしれない。それは世界的にそれなりになの知れた企業がいくつか出てくるだけでその国の経済は変わってくるから。全国民が等しく中途半端に賢いよりも、少数が飛び抜けていた方が経済的にはいいはず(幸福かどうかではなく)。しかしそれを私たちは公然とそれをすることはできない。なぜなら私たちが大切にしている平等という価値に背くから。しかし多くの国が私立にその役割をそれなりに任せていながら目をつむることにしていたり、学校外の習い事などに任せていたりする。

フィンランドは平等を大切にしてる国だが、PIAACの結果から親の教育格差の再生産が思ったよりもあることが分かる。授業時間が短い分、親の教育格差(収入格差)が顕著に出てしまっている。そしてそれをある程度見逃している側面もあるのでないか。

まとめ 評価基準と選択肢の多様性

先ほども少し書いたが、PISAやPIAACはどちらも OECDという同じ団体によって作られたものであり、和名が経済協力開発機構というくらいなんだから、経済に焦点を当てていることよくわかる。しかし、そもそも世の中には経済に焦点をあててない職業も存在する。そういった人たちにとってこの学力(評価基準)からはもれてしまう人もいるだろう。そしてもれてしまう人の中にも素晴らしい仕事をしている人たちはたくさんいるだろう。

そしてどれだけの人がOECDの目指している人材としてやっていけるだろう。さまざまな知識やスキルを満遍なく身につけ、加速する社会の変化に対して常にアップデートを繰り返して対応していけるような人はどれだけいるだろう。

というのは、今回たくさん引用されてもらった資料のタイトルが、「Do Adults Have the Skills They Need to Thrive in a Changing World?」『大人は変化する世界で成功(生き残る)するために必要なスキルを持っているか?』だからだ。

これは私たちは世界の情勢についていき生きる残るためにスキルを常にアップデートしたり、他の分野に乗り移っていく必要があるというメッセージである。

しかし本当にそういう世界がいい世界なのか?本当に全員が変化の激しい世界を望んでいるのか?意外と多くの人がそんなことを望んでいないのではないか?円環的なゆったりとしたリズムの中でゆっくりと成熟していくような人生はもう不可能なのか?

今この状況で考えないといけないのは、

古いと思われる考え方や生き方も一つの選択肢としてきちんと確保していくようなこと。

昔の生き方や生活スタイルがあっていた人もいるし、これまでの人類の歴史の中でぴったりくる生き方や生活スタイルがなかった人もいる。だからこそ古いとか時代遅れと言わずに認めていくし(持続不可能なことは修正して認めていく)、より新たな生き方や生活スタイルを作っていくことも大切。

昔のカルチャー(ファッションやミュージック、映画など)が好きでもおかしくなかったり、いくらいいものが溢れている世界なのに新しいものを作ったり・追ったりすることが変ではなかったりするように、様々な選択肢をもっともっと広げていく方向に広がっていけばなと思う。

そういった社会を実現するために教育の観点で具体的にやっていくこととして以下のことを提案したい。

①日本的なやりたいことがすぐに見つからない人たちにとってコツコツと勉強していくことで、将来の選択肢を確保できる(大学受験の時に選択肢のある状態にしたり、学歴というものを所持する)、コミュニケーションが苦手でも教科学習によって大学に進学でき研究職に就けるなどは大切だと思うし

②その一方で、みんなが共通して学ばないといけないことをだいぶ厳選して(縮小して)、好きなことを見つけそれに必要なスキル・知識を身につけていくことに時間をもっとかけられるようにしていくことも必要

③ただし、学校を縮小してしまうと放課後時間の機会格差が経済格差によって広がってしまう。だから学校は縮小してはいけない。学校内もしくは、運営は民間に任せはするが資金は公的支出で賄うようにしていく

④ただお金のある両親が子どものためにいい教育を受けさせたかったり、子どもがやりたいことのためにお金を使うことは決しておかしいことではないので、無理やりその子達を学校に閉じ込める必要はない。

⑤でもお金のある家の子どもがお金のある家庭の子どもとしか出会わないというようなことがおきないような仕組み作りが必要

⑥そのようなことを可能にするために、教員の働き方改革として仕事を減らし、給料も減らし、副業を可能にする。(ここに関してはまた書きたいが、給料が高いから教員しようかなと考える人は大した教育力を持ち合わせないはず。あとは教育に携わりたいけど、フルタイムは嫌だなと考えている大人は意外と多いのではないかとも思うから。)とにかくもっと多くの人たちで教育を支えたらいいのではないか?もちろん教育学の知識を有している人たちの専門性はそこでもなお評価されるべきではあるけど

⑦大人になって学び直したいと思う時に、学び直せるシステムは大切だけど、その一方で別に学び直さずにコツコツやっていく人が劣等感を抱かないような、そういった価値観を伝えていくことも大切

何よりも今の教育でダメだと思うのは限られた人に有利な評価基準が勝手に決められていて、それなのにみんながそこに向かって努力しないといけないような空気が漂っていること。

そしてその評価基準もどんどん変化し複雑化していき、求められていることも増えていること。

評価基準を勝手に定められてはいけないし、せっかく作った選択肢を時代遅れだからといって切り捨ててはいけない。

参考文献

『Do Adults Have the Skills They Need to Thrive in a Changing World? 』

https://www.oecd.org/en/publications/do-adults-have-the-skills-they-need-to-thrive-in-a-changing-world_b263dc5d-en.html

『やりすぎ教育』 武田信子

『社会学入門』 見田宗介