あたたかな創造性の伝道師~スナックかすがい第五夜体験記~

Text by 池田 陽+春日井 豆彦

Photo by TATSUYA

”よい酒場”とは何か?-お酒を愛する者の端くれである私のこの問いに対する答えは、一に「旨い酒」、二に「旨いつまみ」までは迷いなく挙がりますが、さてさて、三が悩ましい。立地?内装?価格帯?いやいや、やっぱり「愉快なお客さん」でしょう。仕事場の同僚や、長年の友人も良いものですが、その酒場に居合わせているというだけの共通項で結ばれる人間関係もまた居心地が良いもの。お互いの口から出てきた言葉だけを基に会話を築き上げ、ふとした一言で近頃の悩みが解消されたりする-。そんな「愉快なお客さん」が集まる場は、“よい酒場”だなぁと思います。

「スナックかすがい」は名前からしてチャーミングであります。春日井製菓の豆のスナックと、酒場のスナックの文字遊びに加え、ことわざの「子はかすがい」でおなじみの、柱をつなぐ役割の “鎹(かすがい)”と社名も掛けているというんだから、なかなか巧いネーミングじゃないですか。そしてこの日の夜も、この店名に負けないくらい絶妙な掛け合わせの「愉快なお客さん」が、ゲストとしてお店にやってきました。

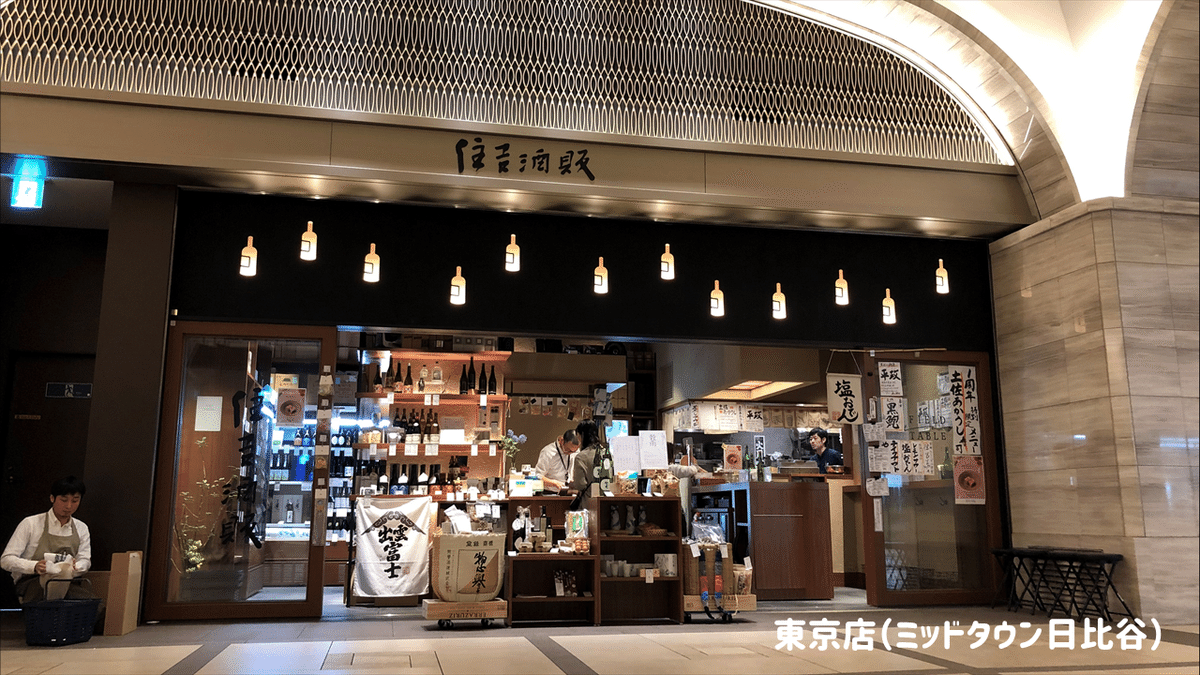

お一人は福岡・博多からお越しの庄島さん。住吉酒販という博多にあるお酒の販売会社の社長さんなのですが、開口一番「東京に来るたびに、角刈りしてます。東京じゃないとこんなにかっこよく切れませんから」といって笑いをとるダンディなお方です。庄島さんは東京のミッドタウン日比谷内にもお店を構えていらっしゃり、日本酒業界を盛り上げているお一人です。

対するもう一人のゲストは、日本茶アンバサダー協会代表理事の満木さん。その肩書の通り、日本茶のファンづくりを生業にされている女性なのですが、自己紹介も終わりかけた頃、スクリーン一面に投影されたのは、お父上が撮影した満木さんの写真。なんと、幼少期の満木さんがパンツ一丁でお茶を淹れているアラレもないお姿でした。そんな写真の投影を承諾するほど度量が大きい美女と、角刈りダンディー庄島さんとの規格外の組み合わせに、私の期待はグイグイと高まっていくのであります。

スナックに集まる人と言えば、多くは一日の仕事を終えた仕事人。仕事人には誰しも悩みの一つや二つはあるもので、「現状を変えないといけないけど、その一歩を踏み出せない…」なんて人も少なくないでしょう。

今宵のゲストは、ここ数十年の間、日本市場で消費減少が続いている日本酒と日本茶の現状を変えようと一歩を踏み出し、今や業界を大いに盛り上げているお二人。彼らはどんな取り組みでこの業界を盛り立てているのでしょうか?行きつけのスナックで、隣の愉快なお客さんがマスターと話していると思って肩の力を抜いて眺めてみてください。

「酒に笑う人生」

お父さんの代から始まったお酒の小売店「住吉酒販」をすぐには継がず、東京でバンドマンをやりながら飲食店で働き、超こだわりの魚屋で修業したという庄島さんは、2009年、家業を継ぐために博多に帰ります。その1年前、お父様から「酒のイベントをやるから、タイトルば考えちゃりやい」と言われて作ったのが、「酒に笑う人生」という言葉。庄島さんはこの意味をこんな風に説明してくれました。

これは社是というかモットーで、社員皆で共有しているフレーズです。”酒”と言うと、すぐ次に出てくる言葉が(呑みすぎて)「泣く」なんて連想されることが多いんですが、そうじゃないよね、と。「酒に笑う人生」ていうのは、僕らだけでなく、買うお客さんも酒蔵も、お酒に関わる人とその家族とかが線と線がつながって、たくさんの「酒に笑う人生」を皆で生み出したいなと思って作った言葉です。

住吉神社のすぐそばにあり、日本酒や焼酎やワイン、器やツマミなども揃う3階建ての本店で人気を博してきた住吉酒販は、2014年3月、博多駅内の商業施設の「博多デイトス」内に、九州産のお酒も器もツマミと、その場で呑める角打ちも組み込んだ7.5坪の店舗をオープンします。地酒専門店が駅の商業施設に出店することは業界的にも珍しく、「こんな家賃の高い場所でやっていけるわけがない!」と反対するお父様と、「こんな絶好の場所で成り立たないなら、酒屋なんて止めちまった方が良い!」と啖呵を切った息子はモメにモメた末、出店を敢行。これが好評を博したことが住吉酒販のターニングポイントとなり、のちの東京の「ミッドタウン日比谷」への出店につながります。

お客さんとの共通言語を作る。

庄島さんは、日本酒の味わいをわかりやすく分類した「モダン&クラシック」の提唱者。これをつくった背景は…

庄島さん:日本酒って、ここ10年、20年で急激に飲まれ方が変わったんですよね。日本酒の生産量は昭和44年をピークに、そこからずっと右肩下がりなんですけど、それまでは銘柄って表に出なくて、その地域のお酒を皆で差しつ差されつ飲む、という飲み方でしたから、「何ていうお酒か?」はあまり気にしなかった。でもここ数年、作り手の努力で味わいが多種多様になってきて。なのにワインのように味わいを表現する言葉や基準が追い付いてなかったんです。

それで、僕らとお客さんとの共通言語というか、共通の認識を作りました。ワインって白と赤という2種類の、誰が見てもわかる違いがあることがすごく大きくて。爽やかなものが飲みたい時は白を飲むし、コクがあるものが欲しい時は赤、というように、ただ入口を2つに分けただけで、飲みたいものに手が届くんです。

赤と白、男と女、陰と陽…、物事は大体わかりやすい2つに分類されていくんで、僕はまずモダンとクラシックに分けました。モダンはいわゆる飲みやすいもの。日本酒じゃないみたい!って言われたり、女性的だったりするものがこれですね。一方でクラシックは、ボディがしっかりしていて、あぁ酒だな~!ってわかるもの。あとはこれに、味わいの濃淡でライトとリッチを組み合わせました。

日本酒の味わいをわかりやすく分類し、楽しみ方を広げてきた庄島さんの原点は、純粋に「より多くのお客さんに日本酒を理解してもらいたい」という優しい気持ち。その結果、この4分割チャートは、博多では相当な軒数の飲食店のメニューに採り入れられているそうです。

「お茶の窮状を救ってよ」の言葉に一念発起。

一方の満木さんは大学卒業後、複数の大手企業で、ドブ板営業から人事、PR、 事業開発まで手がけ、2011年に、力を発揮できていないヒト・モノ・コトを応援するための会社「株式会社ねこぱんち」を設立します。

さまざまな仕事を重ねたある日、篤農家として知られる神奈川県秦野の高梨茶園さんとの出会いが。小さい頃からお茶を淹れることが生活の一部だったという満木さんですが、お茶農家さんと向き合ったのはこの高梨茶園さんが初めて。何度も顔を合わせ、互いの気心が知れてきた頃、茶畑の真ん中で、こう言われたそうです。

人口も減っているし、消費量が減っているのは仕方ないとしても、どんな風にお茶が飲まれているんだろう?と思った満木さんは、調べてみると、減り続ける消費を支えているのは、70代以上の方々で、30代以下では茶葉の消費量が70代の10分の1以下だと知り、愕然とします。

日本茶の消費は、日本酒の10年遅れくらいで同じ下降線を辿っているそうですが、日本酒と違うのが、高級なお茶が飲まれていないこと。

日本酒市場では、純米吟醸などの上級なものが人気で消費量も微増しているのですが、日本茶はお菓子用とか安価なペットボトルの消費量は伸びているものの、高級なものが落ちているそうです。ライフスタイルや嗜好の変化で急須をもたない世帯が増えたことや、飲みものの選択肢が増えたことなどの結果がもたらした現状に愕然としながらも、「これは急いでなんとかしないと…」と焦りを感じた満木さんは、2015年に日本茶アンバサダー協会を設立します。

愛飲者を増やす鍵は、幼少期にあり!

スナックにご来店の皆さんに訊いてみても、日常的に急須でお茶を淹れて飲んでいるという方はごく僅かでしたが、70代並みにお茶を飲んでいると明かしたママ役のロミさんは、小さい頃に習慣として毎日お茶を淹れて飲んでいたことが今につながっているとのこと。これには満木さんも大きくうなずきながら、

私も日本酒の蔵元さんに、子どものうちに日本茶を飲んで”うま味”を感じる味覚を育てておくと、大人になってから日本酒のファンになるんですよ~、って良くお話しています。逆に、ジュースを飲んで育った子が大人になると、缶チューハイに進む人が多くなるらしいんです。

この日本茶とお茶の意外な相関に、会場のあちこちから「へぇ~!」の声が。日本酒も日本茶も、愛飲者を拡大するには幼少期からの習慣化が重要。いろんなコラボが生まれそうな予感がします。

なぜ苦しい日本市場で踏ん張るの?

日本では苦しい状況にある日本酒と日本茶ですが、海外は真逆で絶好調。儲かるか?という視点で見れば、日本で苦労するより海外に展開した方が良さそうなものですが、お二人はなぜこの大変な日本市場で踏ん張るのでしょうか?

庄島さん:海外の人が日本酒や日本の文化に憧れて来日した時に、日本酒のことを語れない人ばかりだったら恥ずかしい、と思って。

僕は少なくとも博多の人たちには、1本でも2本でもいいから、博多の酒のことを語れるようになってもらいたいんです。そしたら堂々と海外の人を受け入れられるというか。

海外に行くと、僕がこういう仕事してるからかもしれないですけど、その街の文化とか食とか饒舌に語れる人って多いように思うんです。だから日本人が日本の食文化を語れるようになるために働くのが僕の役目というか。

海外に売り込むのは、そういうのが得意な人がやれば良いと思うんですけど、僕は情報を咀嚼してわかりやすくして、日本の人たちが少しでも酒のことを語れるような土壌をつくることが向いてるんじゃないかと思うので、そっちをがんばってます。

満木さん:私も庄島さんに通ずるものが多いですね。今海外で伸びているお茶って、お菓子用や外のティールームで飲むもので、生活の中に浸透していくものではないんです。だからある程度上限もあるだろうし、どこまで根付くんだろうなって。

片や日本では、たぶん急須が家にないんじゃなくて、急須で淹れたお茶を飲んだことがある人自体が減ってるんですよ。今の子供たちに「お茶ってどうやって淹れるの?」って訊いたら、ジャーって、2リットルくらいのペットボトルを傾ける仕草をするんですよ。ということは、日本にもまだまだ伸びしろがあるから、そこをやろうよって思ってます。

失いたくない部分は残しつつ、形を変えることで、生活の中に残る方法を。

ライフスタイルも価値観もこれだけ変わった中で、何が何でも急須で淹れるお茶を広めようとしても、それは無理だと思う、と話す満木さんは、お茶がうまく生活の中に残る方法の一つとして、緑茶のパックを炭酸水のペットボトルに入れて水出しした「スパークリング・ティー」をスナックかすがい用に提案してくれました。私は初めて飲んだのですが、昨今特に求められている刺激や爽快感を絶妙に捉えていて、大変美味。形を変える、とはこういうことか、と大変勉強になりました。

メディアを作れば、会いたい人に会いに行ける。

普通の人からすれば愕然とする日本茶の窮状を見て、「伸びしろがまだまだある!」と捉えられる満木さんの凄さがわかるもう一つの仕事が、というWebメディアです。正面突破できなければ別の方法を編み出そうとする満木さんの柔軟性が、ここにも表れていました。

お茶の市場を活性するためには、どんどん情報発信をしたいんですけど、既存のメディアでは、どうしても「新・奇・珍」みたいなものしか取り上げてもらえないんじゃないですか。でも、ちゃんと伝えたり残さなきゃいけない情報って絶対あって、それを地味~に発信するメディアを、私が作って編集もしています。

取材記事は、各地のアンバサダーやメンバーさんがそれぞれ書いてくれていて、他のメディアでは絶対取り上げないような、農家の日常を3年間ずっと連載してくれているメンバー農家さんもいるんですよ。

お茶農家の方々の現状を知りたくても、「お話を聴かせてください」というだけでは「仕事で忙しいよ」と断られてしまうんですが、こういうメディアがあって「ここに掲載したいので取材させてください」と言えば、会ってもらいやすいんですね。ここを起点にいろんな人とつながれるので、上手く使ってねってアンバサダーの皆さんには伝えています。

「マーケティングで日本茶の窮状を救って」と言われ、農園に何度も足を運び、日本茶農家さんと人間関係を築き上げてこられた満木さんだからこそ生み出せた、素晴らしいメディア。ご自身で編集から制作まで手掛けている、という覚悟も、多くの仲間を惹きつける理由になっている気がします。

偉大なる自然と、人の叡智の掛け合わせ。

続いての話題は「興味の育て方」。日本酒の魅力に触れる機会をつくり、そこで生まれた興味をどんな風に育てているのでしょうか?

庄島さん:誰の興味を育てたいか?で手法も変わってくると思うんですけど、僕が今一番取り組んでいきたいと考えているのは、日比谷店のコンセプトである"Field-to-Table"です。どういうことかと言うと、偉大な自然と人の叡智の掛け合わせこそが食の中で最も重要だよ、と。お茶にしろお酒にしろ、口にするものすべての最高地点って、偉大な自然と、人の叡智が両立しているものしかないわけで、どちらが欠けても最高なものはできないんです。そこに関心を持った人からすると、それが日本酒でもワインでもチーズでも一夜干しでもなんでも共感できると思うんです。

お酒の味にだけ寄ってもお酒の良さは伝わらないけど、2千年以上の稲作から始まって、日本というコメ作りにスペシャルに適した土壌で生まれてきた酒が今こうなっていて、これが日本の自然と歴史と日本人の叡智によってできたものだよって言われると、なんとなく飲んでみようかな、って思えません?

「おいしいよ」だけじゃなくて、そういう本当の価値の部分でつなげていけたらいいなと。

日比谷店では、こんな能書きは垂れずに、もう"Field-to-Table"のものしか置いていません。お客さんは別に僕のこんな説明なんてわからなくても、自然とつながった食体験ができます。そういうものしか置いていないから。当たり前にそういう豊かさを味わえる場をこれからどんどん広げていきたいな、と考えています。

僕らがやるべきことは、いくらでもある商品の選択肢の中で、"Field-to-Table"のコンセプトで選び抜いたものをきっちり販売すること。うちの店に来たら、酒でもなんでも、目をつぶって選んでもらっていいですよ、って言ってます。僕らが責任をもって、原料から製法までを保証できて、なおかつ当たり前に”むちゃくちゃ旨いもの”しか置いてませんよ、と。だからあの12坪の広さでしかできないんですよ。先々にはもっと広くしたいんですが、今はまだあの広さが精いっぱいなんです。

モノとしておいしい酒をつくるか、

コトとして街を興す酒をつくるか。

博多駅の住吉酒販で月に1,500本も売れ、福岡の人気の飲食店にはほとんど置いてあるほど圧倒的なシェアを誇る「田中六五(たなかろくじゅうご)」というお酒をご存じでしょうか?

遡ること10年、庄島さんが東京に戻る前に、「福岡の人たちが、自分たちの街を誇れるような福岡の定番酒をつくろう!」と、白糸酒造の8代目である田中克典さんに声を掛けたのが、この精米歩合 65%の酒が誕生する発端でした。

「おいしい酒をつくろう」とする酒蔵は多かったものの、まちづくり的視点でつくられたお酒はなかった当時、二人は共に帰郷する福岡の街を盛り上げる酒をつくろうと意気投合。酒造りは田中さんに任せ、庄島さんはこの酒を置いてくれる飲食店を増やすために奔走します。

2009年当時、多くの福岡の飲食店が揃える日本酒といえば、9割は新潟や東北の銘酒で、福岡のものは1つか2つしかなかったとか。帰郷した庄島さんは、そうした飲食店を回っては、店主たちに「もしもソフトバンクホークスが助っ人外国人ばかりだったら応援せんべ?」と力説しまくり、福岡の地酒で福岡を一緒に盛り上げよう、と草の根的に「市場づくり」を続けました。

こうした取り組みが奏功し、圧倒的なシェアを持つまでに至りました。この評判は業界内に広がり、今や福岡以外の酒蔵からも商品のプロデュースを相談されるようになった庄島さんですが、住吉酒販の店内を見渡しても、庄島さんがプロデュースしたことがわかる表示がありません。「もっと宣伝したら良いのでは?」と水を向けると、こんな答えが返ってきました。

当たり前のことをやっているから、わざわざそんな風に名乗ることもないというか…。そもそも僕らの取り扱っているお酒は、そんなに大量にはつくれないんですよね。そういうお酒の造り手がうちを頼りにして、うちが福岡の飲食店さんを頼りにするっていうことは、そんなに特別なことじゃなくて、たまたま時代の流れにマッチしたというか。だから、「俺がやってやったぜ!」みたいな感じではないな、って思ってます。

これだけのヒット作をつくってこの謙虚さ…、痺れますね~。

まずは社訓を作ろう。

今や九州外の酒蔵の若手からも頼られる庄島さんは、一年がかりでブランディングを手伝ったりもしているそうです。その手法とは、どんなものなのでしょうか?

庄島さん:ものづくりをしている人って、ものづくりに固執しすぎるところがあるんです。売り手側も、ものづくりの人が、ものづくりに固執しているところを立てすぎて、そこに美意識というか美学を持ってきちゃう。でもホントは、飲み手であるエンドユーザーがどう楽しめるものを作れるか、が大事なんで、僕は蔵元の方ばっかり見ないというか、造り手の方ばっかり見ないんです。

じゃあ僕は酒蔵に対して何の話をするかというと、この間、出雲の酒蔵と取り組んだ時には、まずは社訓から作りました。この会社が何のために存在しているのか、から考えよう、って、自分たちのアイデンティティに立ち返ってもらったんです。

ちゃんと経営がうまく行っている酒蔵ってそういうことが当たり前にできているんですけど、良い酒は造っていても業績が伸び悩んでいる酒蔵は、ものづくりだけに固執しているところが多いですね。

満木さん:それって、高額な費用を請求して、コンサルティング会社がやるようなサービスですよね?

庄島さん:僕はその後何十年もずっと付き合っていけると思った酒蔵としか付き合わないので、自分の会社のスタッフのように接する感じというか。自分のところのスタッフを成長させるために何か語ったからといって、お金をとる会社はないですよね?それと一緒で、コンサル料を取るとかいうのは嫌で、当たり前と思ってやってますね。

こうした顧客視点をもったアニキ的な庄島さんだからこそ、住吉酒販は、単なる販売店ではない存在になっているんですね。そのことが実によくわかるエピソードであります。

庄島さんと満木さんは、どちらも伝統があり、保守的でもある業界で、さまざまな新しいことに取り組まれていました。お話を聴いていて、自分の周りだけでなく、業界全体のために何ができるか?顧客のためにどんな試行錯誤が必要か?など、常に他者のために考える姿勢を貫かれているんですよね。こうした、人としての「あたたかさ」と、逆境にも逞しく立ち向かう「創造性」がお二人の根底に流れているんだな、と思えました。

とかく効率性や採算を求められるビジネスの現場において、この創造性を持ち続けるのは簡単なことではないでしょうが、お二人のお話は、元気と勇気をくれるものでした。トークセッションが終わり、参加者同士が懇親する「かすがいタイム」でみなさんが朗らかな顔をされていたのは、お二人のこのあたたかい気持ちが会場全体に浸透していったからじゃないかと。

そして、この「スナックかすがい」自体も、またあたたかな創造性に包まれた空間でした。参加者にどのように楽しんでもらえるか、緊張しないように場をどのように温めるか、運営の皆さんは常に気を配られていました。

日頃忘れがちな大切なことを思い出させてくれた、スナックかすがい第六夜。あなたにもいつの日か、この店に足を運んでみていただければと思います。

------

この体験記を書いてくださった人

池田 陽さん|Yo Ikedaさん 札幌市出身。日常の出来事を文章に綴ることに楽しみを見出しています。お酒好きが高じて、カクテルを作ることが最近の趣味です。

この体験記の写真を撮ってくださった人

TATSUYAさん 埼玉県出身。地球や動植物へのリスペクトをモットーに、ジャンル問わず輝きの瞬間を撮るべく活動中。20代の頃にファッションフォトグラファーを目指して以来十数年、各国のVOGUEやHarper's BAZAAR、marie claireなどで活躍するトップフォトグラファーの写真を何万枚と見てきた眼で、今日もファインダーを覗いている。

いいなと思ったら応援しよう!