高齢者に多い腰部圧迫骨折のリスク

俳優の火野正平さんが、先月、75歳でお亡くなりになりました。

直接の死因はわかりませんが、持病の腰痛が悪化し、今年に9月に腰部を圧迫骨折していたそうです。この腰部の圧迫骨折も直接的な原因はわからず、気づいたら骨折していたと報道されています。

腰部圧迫骨折は外部からの強い衝撃を受けて発生することもありますが、加齢や腫瘍(がん)などの病気によって、骨が脆くなり、日常的な作業や動作でも骨折しやすくなるということです。特に高齢の女性で、骨粗しょう症がある方は椎体圧迫骨折を発症するリスクが高いそうです。

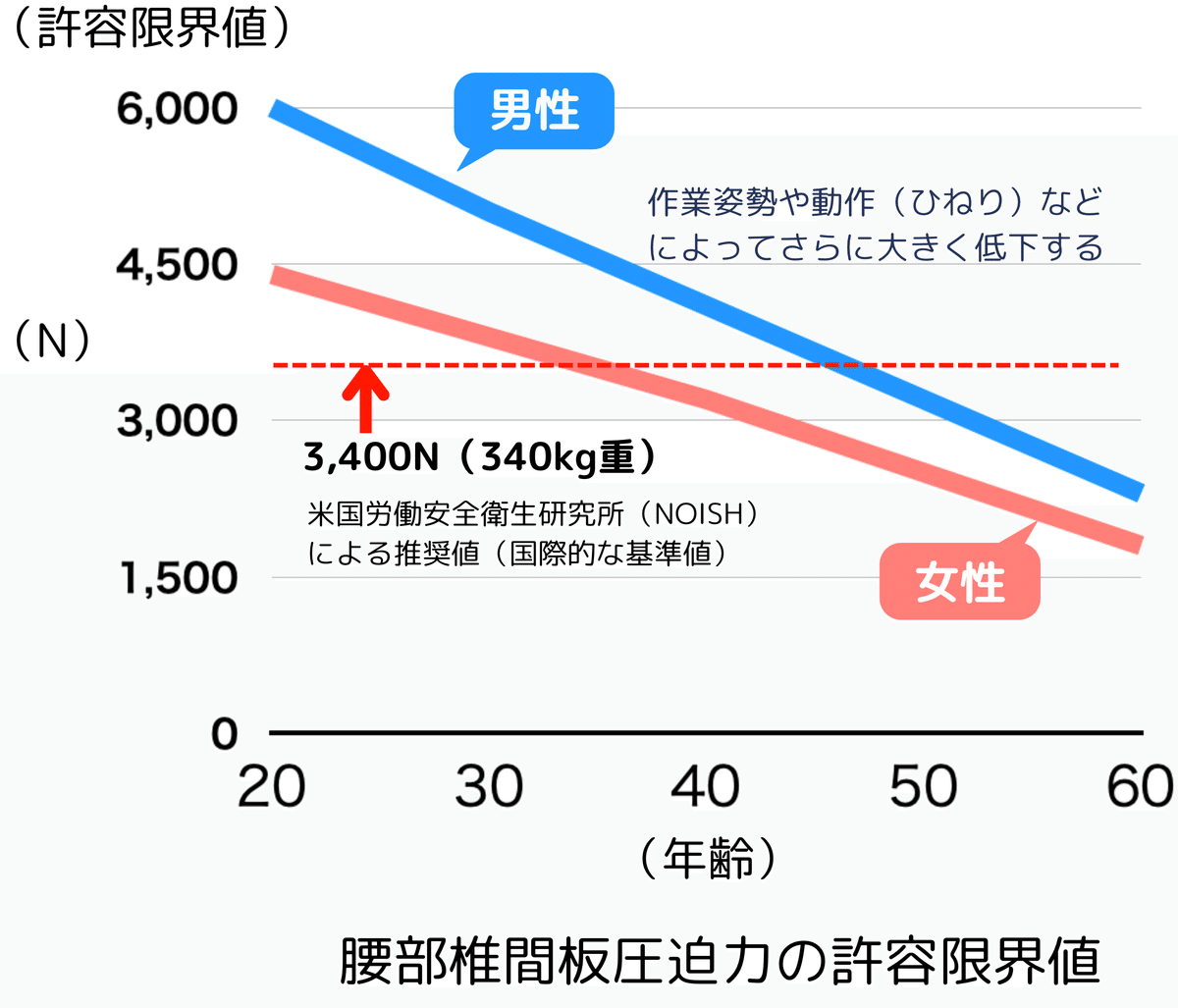

上の表は、年齢、性別による腰部椎間板圧迫力の許容限界値を示したものです。加齢とともに圧迫力の許容限界値は低下していきます。

グラフ中には3,400Nで線を引いていますが、これは、米国労働安全衛生研究所(NOISH)による作業負荷の上限の推奨値です。一般的に3,400Nが国際的な基準になっているようです。この上限値を守っていれば必ずしも安全というわけではなく、3,400Nでもおよそ30%の人には腰痛等が発症するそうです。

3,400Nと言われてもピンとこないでしょう。1kg重がだいたい10Nなので、許容限界値は腰に340kgの負担がかかっているということになります。

340kgのものなんか持たないし、そもそも持てないから大丈夫と思われるかもしれませんが、直立していても体重の6割を占める上半身の重量が腰の負担となっています。

つまり、60kgの人だと、36kgです。立位を維持するために脊椎周囲の筋肉(脊柱起立筋や腹筋など)が常に動きバランスをとっています。つまり、体幹を安定化させようとします。また、背骨はS字に曲がっているため、身体の重心が腰椎の上にはなく、数センチずれることになります。

その結果、上半身の体重の1.5倍ほどが圧迫力となりますので、概ね、550Nの力が加わることになります。

少し前傾した場合には、立位の1.5倍の圧迫力となり、およそ800Nとなります。前傾姿勢が深かったり、捻り動作が伴った場合、さらに荷物を持つと腰部の圧迫力はさらに増加します。3,400Nという数字は、170cm、60kgの成人男子がおよそ20kgの荷物を、足元から垂直に持ち上げた場合に相当します。

骨訴しょう症の患者の場合、腰椎圧迫力の許容値が1000N以下になるそうです。日常のちょっとした動作で骨折することも十分にあり得る数値です。

腰椎を圧迫骨折すると激しい痛みを感じて、ほとんど動くことができなくなります。活動量が低下するため、筋力は落ち、体力も低下して衰弱し、ついには死に至ることもあります。

骨の強度は加齢とともに低下します。これは避けられないことですが、日常の食事や生活習慣によって骨の強度低下をおさえることができます。また、筋トレやウォーキングなどを積極的に行うことによって、背中やお腹の筋力が増強し、体幹が安定化すると、骨への負担を軽減することができます。

体力増強は転倒等のリスクを改善することにもなり、腰痛骨折のきっかけをを減らすことにも繋がります。

軽労化ナビでは、職場等での作業によって腰部圧迫力がどの程度なのかを、ウエアラブルデバイスを用いて測定することができます。また、作業者の体力測定結果から腰部負荷許容限界値を推定することができますので、職場での腰痛発症リスクを低減する効果があります。

最近では人手不足の背景もあって、高齢者の就労機会が増加しています。

あなたの職場でも、高齢者が働いていると思いますが、高齢者雇用は腰痛リスクも高まります。持病として慢性腰痛を抱えている方もいますが、多くは、ある日、突然、腰痛を発症します。

日頃から労働安全衛生に対する関心を高め、自らの体力を知り、運動習慣を作ることがとても大事なことだと思います。

軽労化ナビの導入について、ぜひ、ご検討ください。