複雑な課題を前に進めるデザイン【クリエイティブディレクション研究所】 | Vol.02 nawaaanさん

SmartHRのクリエイティブディレクション研究所の活動として、SmartHRブランドデザインユニットチーフのnawaaanさんにインタビューした模様をお届けします。

※社内用に公開したドキュメントを、好評につき再編集して外部公開しています。

クリエイティブディレクション研究所とは?

クリエイティブディレクション(※クリエイティブによる課題解決スキル全般)にまつわるスキル・知見を収集・可視化する研究所。SmartHRのクリエイティブ組織を中心に、会社のスケールアップに向けてみんなでもっと強くなるための、ちいさくはじめた活動です。

→ 詳しい概要はこちら|SmartHR クリエイティブディレクション研究所へようこそ

プロフィール | nawaaanさん

制作会社にて多業界のブランディングやビジュアルコミュニケーション制作に携わる。その後、事業会社を経て、現在のSmartHRにJOIN。SmartHRでは、ブランドデザインチームのチーフ兼CD/ADとして、クリエイティブ側面でブランドを育てることに携わる。

インタビュー | 複雑な課題を前に進めるデザイン

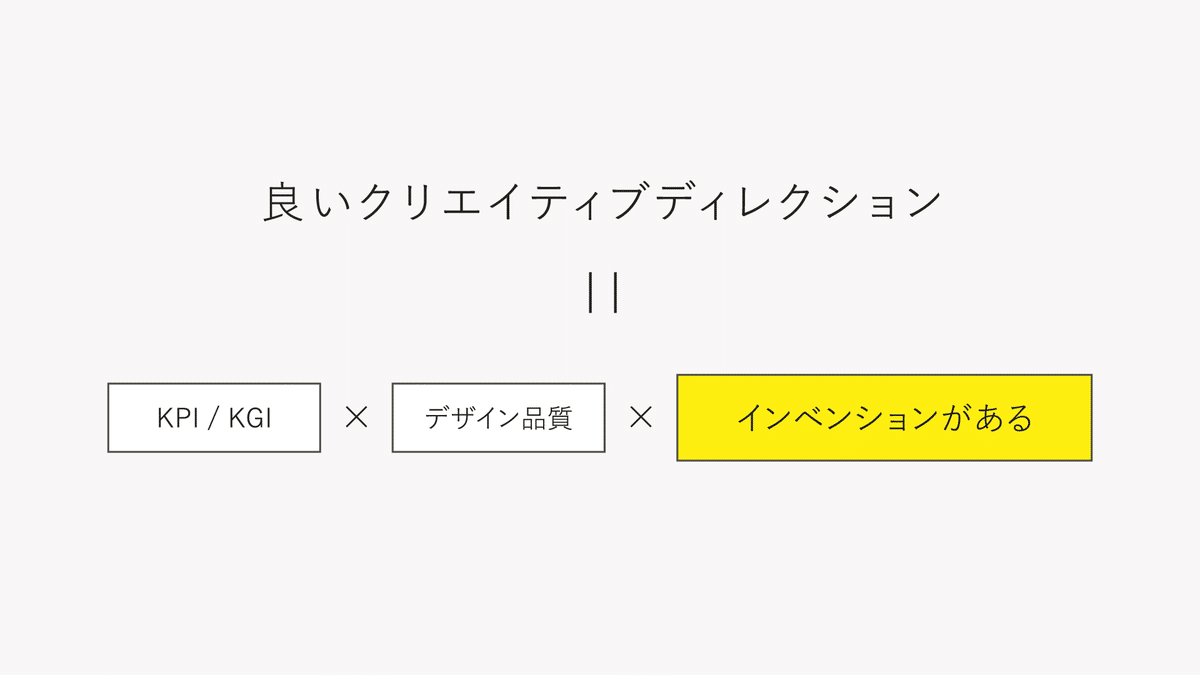

1. 良いクリエイティブディレクション(アートディレクション)とは?

■ クリエイティブ面で新たなインベンション=発見を与えたい。

ーー 良いクリエイティブ(アート)ディレクションとはなんだと思いますか?

KPIとかKGIとは別に、クリエイティブ面でなにを達成すれば成功なのか基準を設定できることかなと思っています。それは見た目を整えるだけではなく、例えばなにかの型化にトライすることなども含めて。そして良い成功基準は、新たなインベンション=発見があることだと思っています。新たな発見って新たな視点だと思っているので、「その角度から見るとそう見えるのか」とか「そういうふうに捉え直すのか」とか。イノベーション的な発想も含め、「KPI/KGI達成×デザイン品質×インベンションがあること」が良いクリエイティブディレクションに繋がると思います。

ーー 具体的にご自身の経験で、“良い発見やイノベーションがあったクリエイティブ”ってなにかありますか?

創薬ベンチャーのコーポレートブランディングですかね。CI周りからサイト設計から資料までアウトプットに関わることをしていました。その時に社長が「ロゴや会社のコンセプトなどはいろんな会社にすでに提案されたことがあるが、どれもしっくりこない」という話をしていて。何がしっくりこないのか聞いてみても、具体性がなく漠然としっくり来ないみたいな感じだったんです。

それを聞いて、僕の中で「ロゴの制作から決定までのプロセスの中に、社長の意思が込められる設計になってないんじゃないか」という仮説を立てました。彼らのやってる事業が“AIで創薬をつくる”という内容だったんですが、具体的に知るために話をたくさん聞いてみました。最初はわけがわからなかったんですけど(笑)。

ーー 今聞いてても全然想像つかないです(笑)。

ざっくり言うと、「いろんなものがお互いに影響しあって、そこから新たななにかが生まれて、それが新しい発見だと新しい薬になる」みたいな話をしてて。「新しい発見がある」というのを聞いたときに「それだ!」と思いました。

彼は「なんでそれを誰も視覚化してくれないんだろう」って悩んでるのかなと思ったんです。それを視覚化していく時に、計算ずくでデザインするんじゃなくて、いくつもある偶然性によって出来上がっていくというフローで作ってみました。多分こんな作り方する人は少ないだろうなと思うんですが。

一緒につくるということが重要だと思っているので、作り方と決定のプロセスで、新たなインベンションが得られるようにしていました。

■ 「自分が最終責任者だから大丈夫」っていう安心感を与えることが、クリエイティブディレクターとしての責任

ーー クリエイティブディレクターとして責任を取るというのは、どういうことだと思いますか?

基本的には自分で何かを実行するより、誰かになにかをやってもらうことになるので、みんなが動きやすいように意識しています。「上手くいかなかったとしても、自分が最終責任者だから大丈夫だよ」っていう安心感を与えるみたいなことですね。

もちろん各々の責任は持ってやってほしいですが、「クリエイティブ面は全部僕に責任があるから、そんな固くならずに動いてくださいね」って言えるようなことかな。

ーー PJが始まる時にみんなにそういう心持ちを伝えていたりするんですか?

最初に伝えることもそうですし、やりながらもですね。

例えば、何か提案をして一回目がうまくいかなかった時に、切り替えて別の方向で考え直すためにモチベーションを高める必要があります。そういう時に「うまくいかなかったこと自体は別に失敗ではない。あくまでそこに繋がるためのルートだっただけの話」ということを話すと思います。

2.クリエイティブ(アート)ディレクションをする上で大事にしていることは?

■ “最高”ではなく“最適”

アートディレクションの視点になりますが、デザインという領域では作ったものが未来永劫ずっと残ることはないと思っていて。アートだと可能性があると思うんですけど。

ある時「そもそも “最高”ってなんなんだろう?」って思い始めました。そこから「最高なんてものは多分存在しなくて、その時々で最適解を見つけているんだ」という考えに行き着いて、最高ではなく最適であるか否かをすごく大事にしてます。そこの軸がブレると、「俺のおかげだ」みたいなことになっていくんですよね。それをなるべく無くすためには、「最高なものは存在しない」って思ってた方が気が楽だなと思うようになりました。

ーー 最高の概念も人によって多分違うと思いますが、今まで色々なキャリアを積み上げてきた中で、常に最高を目指しているからこそ言える「最高は存在しない」なんだろうなって思いました。

そうですね。“最高”って固定化されないものなんで、絶対的な概念がないんですよね。“美しい”とかと一緒で。時代で変わっちゃうし、昨日と今日でも変わるから。「最高を目指そう」って、ぶっちゃけ言うと何も目指してないのと一緒だと思ってるんで、だったら最適のほうがまだ目指すものがはっきりするなって思っています。

■ 締め切り前日であろうと朝令暮改を恐れず、言うべきことをちゃんと言う

昨日の時点で「これが最適かも」と思っても、今日改めて考えたら「いや、違うな」と思うことってめちゃくちゃあると思ってて。その時に、より最適なものをつくるためにみんなで取り組んでいるという前提に立つと、申し訳ないから思ったことを伝えないというのは意味がないし、やれるやれないは言った後に考えればいいかなと思ってて。

ちゃんと言わないと、誰のためにもならない。周囲を信頼しているからこそ、たとえ締め切り前日だろうが僕は言ったりしますね(笑)。

■ 手を動かしてつくってきた経験があるからこそ、マクロとミクロの視点を行き来できる

これは完全アートディレクションの話だと思ってるんですけど、経験上ディテールの積み上げを疎かにしたら何も良いものにならないと思ってて。

ただ、難しいのは「最高ではなく最適」とのバランス。

ーー 「最高ではなく最適」とのバランスと相反する場合がありますよね

ある意味、ミクロとマクロの行き来みたいなことだと思うんです。

ただ、マクロ視点ばっかりだと、それはそれでデザイナー出身のCDやADがいなくても良くなっちゃう。僕らは手を動かしてつくってきたからこそ見えてきたものがいっぱいあるはずなので、やっぱりディテールの大事さを忘れないようにしないと、どんどんトータルのクオリティが下がっていっちゃうと思います。

あと、過去に自分が何を大事にしてきたかも僕はわりと大事なことだと思ってます。ディテールの積み上げまで見れるのって多分デザイナー出身の人だけだと思ってるので。

ーー クリエイティブディレクターが表現において責任者である以上、ディテールまでちゃんとチェックできる最後の砦ということですよね。お話を聞いて、クリエイティブディレクションってミクロとマクロの行き来を永遠にやり続ける行為だなって思いました。どっちも大事で、時にその2つが相反することもある中で、最適な状態を目指したいですね。

3.課題が複雑/ステークホルダーが多い中での合意形成について

■ まずはキーマンを見極めることが重要

ーー 課題が複雑だったり、ステークホルダーが多い中での合意形成はどうしていますか?

僕は苦手だけどやったほうがいいと思っていることでは、事前にキーマンとちゃんとすり合わせて、支援してもらえるような状態をつくるということ。

あと、なるべくプロセスを含めて論理的に平易な言葉で話す。これは“提案内容は勝手に独り歩きする”という考え方が前提にあるんですが、専門用語はあまり使わないようにするとかですね。デザインの知識がない人でも分かる資料が良い資料だと思っているし、意思決定や合意形成をする上ではすごく重要なことだと思っています。

今僕がやれていると思っていることでは、真のキーマンを見極めること。前提として、ステークホルダーや責任領域の明確化をするのは大事なのですが、ステークホルダーを設定していても、進行中にそれ以外の人が出てくるパターンもいっぱいあると思います。つまりステークホルダーではないところにもキーマンがいる。そういう意味でキーマンを見極めるということです。あと課題が複雑なときは、「要は〇〇」みたいに1回めっちゃシンプルにしちゃう。そうするとわりとフォーカスしやすくなるなと思ってます。

■ 物事を決めるときは“選ぶ”ことが大事

僕は、人が物事を決めるときには“選んだ”という事実が重要だと思っています。人は選んだものに対して「自分の意思がそこに入ってる」「良いものだ」と認識するからです。だから提案は3方向に分けたりしています。

もともとは制作会社のときの上司に教えてもらった方法で、僕らはこれをABC理論と呼んでいます。Aが依頼者の要望通りの提案で、Cが要望からはかけ離れているけど我々からの新しい視点や提案が入っているもの。そしてBがAとCの中間地点、という3方向です。この方法を実践するとステークホルダーが多くてもどれかには絶対決まります。選ぶ側が「この幅以上のものがない」「この中から決めるのがいい」という思考になってくれるので。

ーー 選ばせるという行為は大事ですよね。“選択肢があるとどれかを選んでしまう”という人間の心理とか、そういう日常に近い隠れた心理学みたいなものはデザインでも応用できることですね。

■ キーマンの見極め方

ーー キーマンを見極める方法ってありますか?

外から関わるときの場合は、担当者以外で的を得た発言をする人ですかね。

あとはオフラインでの会議だと、やたらと顔色を気にされている人とか(笑)。意見がシャープだったり、ある意味すごい嫌なとこを突いてくるような人もそうですね。

ーー そういうところで抑えておくべき人が見えてくるのかもしれないですね。一方で弊社は本当にフラットなので、外部から見たらキーマンが分かりづらいかもしれないと感じます。

そうですね。外部の人に依頼をするときは「みんなで議論しながら決めていく進め方になるので、1案だけでなく複数の方向性を探ってほしい」と最初に伝えたりしますね。ただ、弊社のパターンは珍しいなと思います。今まで制作会社で関わってきたブランディングでは、CEOやCxOの誰かがGOを出さないと決まらないことが多かったです。だから経験上、PJの中にCxO陣の誰かが入ってないとうまくいかないな、とは思います。

ーー 弊社の中でも、必要な場合はCxO陣・キーマンを巻き込むべきだし、メンバーにもCxO陣・キーマンがPJに関わることがいかに重要かを伝えるべきということですかね。関わる人が多いPJでも、混乱や抜け落ちがなく巻き込める人ってどんな人なんでしょう?

シンプルに「共有して意見をもらう方が良くなる」と思っている人なのかなと感じます。人によっては、つくったものを見せて何かを言われることに対して少しネガティブに思ったりするじゃないですか。そういう意識を持たずに「共有して意見をもらう」ということをポジティブに捉えることが大事だと思います。

ーー その時に相反する意見が出てきた場合どう進めていますか?

まず最初に、それぞれの意見が「要するに何を指しているか」を考えます。

もし根本に同じ問題がある場合はそれを解決しようとするし、完全に別の問題が存在している場合は、PJメンバーの考えに近い方を優先することもあります。あとは締め切りをずらせるかどうかとか、時間を含めて考えたときにどこまでできるかで判断しています。

4. 意思決定者が曖昧な場面での進め方

■ 結局、締め切りが人を動かす

誰も結論を決めない状況が一番苦労するな〜と思いますね。そういう時は決められる状態にどうやってもっていくかを考えます。特にスケジュールを引くのはよくやってました。「この時点でここまでやっておかないと、その後がこういう理由で遅れていきます」ってちゃんと説明をしたり。制作側からするとまだ決めることがたくさんあるのに、依頼側は「すべて決まった」と思っている場面も結構あるので、スケジュールを引くことでそこの認識を揃えることができたりもしますね。

ーー 制作側は作業の解像度が高いけど、依頼側はすべての作業が理解できていなかったりするので、スケジュールを引くことによって決めるべきことが可視化されることありますよね。

みなさん経験あると思うんですけど、結局締め切りが一番人を動かす(笑)。時間を区切ることが一番人が動くので(笑)。

5. 普段使っている考え方・ツール・影響された本や人などありますか?

■ クオリティは量に依存する

質の話をする時には、量をやってないと的確な説明ができないと思っています。スポーツと一緒で、いっぱい練習する人の方が上手くなる可能性が高い。例えばサッカーなら、いっぱい練習した人は「質の良いパスはどういうものか」「どうやって蹴ればいいか」とか色々なことが分かるけど、練習していない人は何も話せないですよね。やっぱり質は量に依存するし、質が最初に来ることはまずありえないなと思ってます。だから僕はデザインのアウトプットは、全部が検証作業だと思っています。

■ 頭の中を整理する時には、身体性が伴うほうがしっくりくる

アイデアを出すときや頭の中を整理するときは、PCに向かうよりも紙にペンで書く行為が一番考えがまとまるので、未だに僕は手書きで考えることが多いです。

ーー 分かる気がします。人によってやり方は色々あるけど、自分にとって一番最適な思考のまとめ方は知っておいたほうがいいですよね。

身体性が伴う方が僕の場合はしっくりくる感じかな。あとは言語で理解するより絵的に理解していく方がやりやすい。手書きのほうがすごく自由に感じるんですよね。

■ 地道さと丁寧さの中にしか革新や新しい発想は生まれない

ーー 定期的に読む記事として挙げてくれている記事について、聞かせてください。

「デザインシンキングなんて糞食らえ」。ペンタグラムのナターシャ・ジェンが投げかける疑問 | AXIS Web

この記事に書かれている考え方がすごく好きです。

要は、デザインシンキングが広まったときに「デザインシンキングは何も生み出さないのに、なんで需要があって、大事にされて、全てに組み込もうとするんだ!」みたいなことが書いてあって。デザインシンキングって、広まった瞬間は“今までにない便利で万能なもの”に見えてたと思うんですけど、大事なのは意外と地道さと丁寧さなんですよね。地道さと丁寧さの中にしか革新や新しい発想はないんじゃないかなって、いつも思っています。

自分の中で矛盾してることなんですけど、スピードが大事だというのはすごく理解しているし、PDCAを回して良くしていくという方法も全く否定はしていないんですが、それだけだと世の中を変えるようなインパクトを生み出すことはできないんじゃないかとも思ってるんです。なんとなく、すごい緻密に考えて、スピードよりも量や質を優先して検証していった先に、なにか新しい世界が開けてるんじゃないかと考えています。この記事は、そこに立ち返らせてくれるような記事ですね。

デザインシンキング自体は良い悪いではないと思っているんですが、「これがすべて」になると良くないなと思います。フレームワークは誰がどう使うかによって全然変わるので、深く理解してて使い方も熟知してる人が使うからこそ良くなるという性質のものだと思っています。