九州大文系数学2023年解説[3]ベクトル 【できたつもりが、大幅減点?】

今年の九大の入試問題の解説をアップしています。

前回はこちら。

今回は文系数学[3]です。ベクトルの問題です。これまで九大数学は文理を問わず、ベクトルは標準問題の出題が多かったのですが、今回は論証を絡めるなど工夫をしています。

(1)は、思わぬ落とし穴があったのではと思っています。

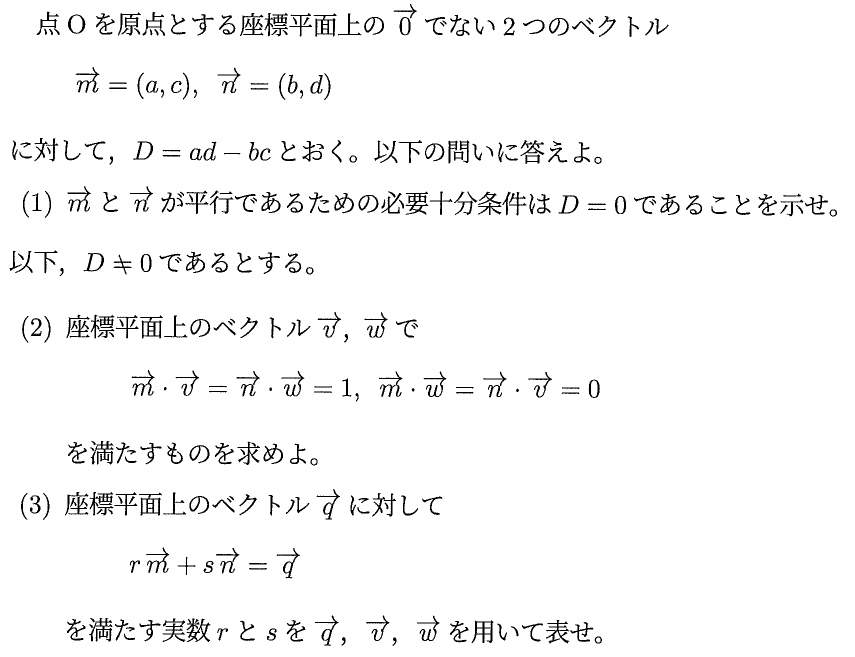

問題はこちら

(1)は、問題文に「必要十分条件がD=0」であることを示せとわざわざ書いてありますね。ここにどれだけ注意を持てたかは結構重要だと思います。

九大の先生としては、ちゃんと十分性を考慮しろよというメッセージだと理解すべきでしょう。

なので、

必要性と十分性の両方を示すことが求められています。

必要性だけを示して、できた、できたとなった受験生は結構減点されたのではと思います。

という感じでまとめるとよいでしょう。

(2)は、意味がよくわからないなと思いつつ、指定された条件式を活用してゴリゴリ計算すれば出てきそうですね。

成分を自分で置いて、計算していきます。

(3)は、(2)を活用するという意識があれば、解法は見えてきたのではと思います。

文系数学もしっかりと論証させている点において、今後の九大数学の方向性を印象付けた問題だったかなと思います。文系受験生もしっかりと論証問題にあたっておく必要はありそうですね。