「週刊少年チャンピオン」の思い出②:ギャグ漫画編

なんと、3年ほど前に書いた記事の続きです!

小学生3~6年生ぐらいの頃に読んでいた「少年チャンピオン」についての思い出です。

時代としては1977年~1980年頃だと思いますが、若干、記憶のズレがあるかもしれません。

今回は、当時「少年チャンピオン」に連載されていた ”ギャグ漫画” について "note" していきたいと思います。

+ + + + + +

「ギャグ漫画」は「ストーリー漫画」と対になるジャンルとして使われていた言葉です。

基本、ナンセンス(くだらない)ギャグが中心なんですが、当時の「少年チャンピオン」には、山上たつひこ先生の『がきデカ』という純度の高い「ギャグ漫画」が連載されていました。

ただ、70年代は、漫画のジャンルが多様化し始めた時代でもあって、大きく「ギャグ漫画」と括られる中でも、多ジャンルと融合しながら、新たなジャンルが生まれた時代だと思っています。

今回紹介する3つの「ギャグ漫画」も、そんな時代を感じさせる作品なのです。

◎ラブコメの起源

漫画の中で ”ラブコメ” というジャンルが定着してきたのは、実は80年代になってからなんです。

あだち充先生の『みゆき』や『タッチ』、高橋留美子先生の『めぞん一刻』、江口寿史先生の『ストップ!! ひばりくん!』に、まつもと泉先生の『きまぐれオレンジ☆ロード』など、次々と人気作が出現しました。

その ”ラブコメ” の源流といえるのが、柳沢きみお先生が1976年から「チャンピオン」で連載していた『月とスッポン』だと思うのです。

『月とスッポン』

作:柳沢きみお

連載期間:1976年24号~1982年9号

タイトルの "月とスッポン" に形容されるように、不釣り合いな男女コンビが主役の学園漫画です。

失敗が多いため、周囲からは「ドジ新」とあだ名される男子:新一と、明るい性格で、学業優秀・スポーツ万能・容姿端麗な女子:世界が主役です。

兄妹のように育った幼馴染の二人なんですが、世界ちゃんは新一のことが大好きな設定です。

いわゆる、ダメな主人公(男子)が、なぜか可愛い女の子に好かれる凸凹カップルパターンなんですが、その原型となったのがこの作品と思うんですよね。

ただ、いろんな資料を見ると、実は ”ラブコメ” の起源は、同じく柳沢きみお先生が「週刊少年マガジン」の方で連載していた『翔んだカップル』とする説も多いのです。

『翔んだカップル』は、不動産屋の手違いで共同生活を送ることになった二人の高校生が主役の作品です。

いわゆる、ある日、可愛い女子と "一つ屋根の下で暮らし始める" という、男子憧れのパターンの原型なんですよね。

"凸凹カップル" と "一つ屋根の下" というパターンを作った柳沢きみお先生ってすごいですよね。

この二つの作品が、その後の ”ラブコメ” に大きな影響を与えているのは間違いないんです。

ただ、『翔んだカップル』の連載は1978年からなんで、1976年から連載されている『月とスッポン』こそが ”ラブコメ” の起源だと、私としては思っているのです。(←どっちもでいいわ!)

◎ハイセンス+破天荒なギャグ漫画

基本、ナンセンスで不条理なギャグというのが、当時の「ギャグ漫画」の流れなんですが、卓越した画力とセンスで新たな旋風を巻き起こしたのが、鴨川つばめ先生の『マカロニほうれん荘』です。

『マカロニほうれん荘』

作:鴨川つばめ

連載期間:1977年21号~1979年42号

この作品も画期的な漫画で、すごく人気がありました。

内容としては、主人公の高校一年生(沖田そうじ)が、同じ下宿で生活する二人の落第生("トシちゃん"こと膝方歳三と"きんどーさん"こと金藤日陽)が起こす騒動に巻き込まれるスラップスティックコメディ(ドタバタ劇)です。

ただ、そのギャグに使われるネタがマニアックで、当時のサブカルチャーてんこ盛りだったんですよね。

鴨川つばめ先生の好みだと思われる "クイーン" や "キッス" をはじめとした洋楽ロックバンド関係の人物が出てきたり、CMや特撮もの、ドラマや映画、小説、ファッション等々、流行してるものから過去の名作まで幅広いネタが満載でした。(小学生だった当時は気づけないもの多かったのですが…w)

それに、鴨川つばめ先生の画力って、ちょっと圧倒されるぐらいすごかったんです。

下の絵は、ある回の1ページなんですが、描き込まれてる情報量のすごさに圧倒されませんか?

「ギャグ漫画」界にも、江口寿史さんや鳥山明さんなど、優れた画力の漫画家さんがいますが、その先駆けとして現れた鴨川つばめ先生は衝撃的だったと思います。

この画力に鴨川先生のセンスの組み合わせが発揮されていたのは、実は扉絵もなんです。

連載時のタイトルページなんですが、話には関係のないモチーフで、いつも独特な感じだったんです。

エログラビア風味、ロリータ、同性愛、SM趣味など、風俗チックなイメージとヌードとかもあったので、少年としては、ちょっと理解不能な部分もあったのですが、やっぱ異彩を放ってますよね。

70年代当時、洋楽バンドの "ブラインドフェイス" や "スコーピオンズ"、"ツェッペリン" などのアルバムジャケット写真が物議をかもしたことがありましたが、鴨川先生の描く扉絵にも同様の世界観を感じるのです。

大人気だった『マカロニほうれん荘』なんですが、作者のすべてを注ぐような作風には、体力的・精神的に限界があって、連載の最後の方は絵が荒れたり、話自体もシュールになっていったりして、そのまま終了します。

まさに”精魂尽き果て…”といった感じだったのです。

◎リリカルなコメディ青春漫画

『青い空を、白い雲がかけてった』

作:あすなひろし

連載期間:1976年~1981年

故あすなひろし先生の作品なんですが、この方の作風も独特で、印象的でした。

内容としては中学三年生のツトムを主人公とした学園もので、基本、ギャグ漫画だったと思うんですが、何でしょう、時々、フッとシリアスな雰囲気になったりするんです。

そのギャップの部分がクセになるんですよね、大好きな作品でした。

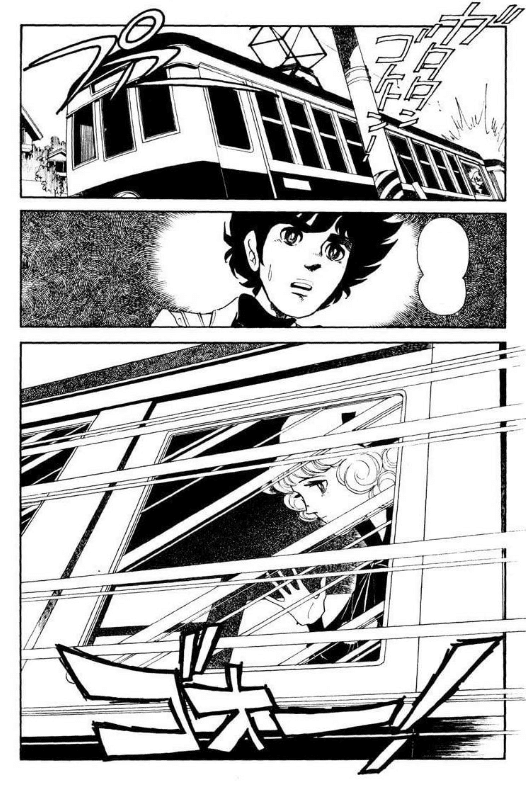

あすなひろし先生の作画も独特の世界観だったんですよね。

人物の描き方はリアルタッチで、当時の言葉でいえば”劇画”風でした。

また、スクリーントーンをまったく使わずに、ペンのみで描かれているんですが、その緻密さに驚くんですよね。

下のコマなんか、細部まで描き込まれてるんですよね。

屋根の瓦部分なんかは省かれてるんで、全体的には白多めなんですが、それが画面に静謐さを与えていると感じます。

最近の漫画で見ることは無くなりましたが、下のページの2コマ目、人物の周りの「カケアミ」表現なんて、もう職人芸ですよ!(私も、この「カケアミ」の練習をよくしてましたw)

連載期間は1976年~1981年の5年となっていますが、休み休みの断続的な連載だったので話数は少ないんです。

もっと読みたかった気持ちもあるんですが、それだけに忘れがたい印象を残してるように感じます。

+ + + + + +

以前、書きかけたまま、ずっと眠っていた下書きなんですが、実は、この「少年チャンピオン」のシリーズは、この後、SF漫画編や巨匠編と、いくつかのネタを構想してたんです。

多分、続きは書かないんですが、当時の「チャンピオン」って、他にも手塚治虫先生の「ブラックジャック」や水島新司先生の「ドカベン」、石井いさみ先生の『750ライダー』なども連載されてたりして、ほんと、多種多様な作品が掲載されていました。

近年は「少年漫画」って言葉自体が古くなってきた感もあり、各誌ともWEBマガジンで配信したりしてるんで、あの色付き再生紙で製本された紙の漫画雑誌は、いずれ消えていくのかもしれませんが、やっぱ、あの感触は忘れがたいって話なのです。

📖