2019『カリギュラ』について 2/2

(前編はこちら)

3 カリギュラは何に反抗したのか

全部にでは? と言われるとその通りかもしれないのだが、私はここで彼の反抗対象に優先順位を見つけてみたいと思う。

戯曲を読むだけでは、カリギュラは様々なワードに反応して激怒する。例えばセゾニア が口走ってしまった愛、シピオンにふっかけられた孤独、老貴族たちから四方八方に飛んでくる財政の話その他もろもろ、彼が過剰に反応する単語は多くある。

観劇に赴く前、私は戯曲を読み、予めある程度ヤマを張っていた。彼はどこに最も大きく反応するだろうか、どこに彼の感情の頂点が来るだろうかと。

ここからは私の主観に過ぎない。絶対そこじゃない! と思う人ももちろんいるだろう。一つの解釈でしかないことをご承知の上で先に進ませていただきたい。それがこの長い考察のゴールにつながるものでもある。

結論から書かせてもらうと、私が思うに、カリギュラがその人生において最も反抗しようとしたのは「時間の流れ」だ。それは今この時が不可逆に流れていくことでもあり、自分自身が年を取っていくことでもある。

時間の流れはカミュが不条理を語る上でも欠かせない要素の一つだ。彼は時間と、そこに身を置く自身との関係についてこう語る。

ある一日が訪れ、ひとは自分が三十歳だと自覚し、あるいはそう口に出す。こうやってかれは自分の若さを認識する。だがそれと同時に、かれは時間との関係に身を置くのだ。かれは時間のなかに位置する。自分がある曲線上の一点にあることを認め、以降その曲線を辿ってゆくことになると告白する。かれは時間に従属しているのであり、そうして恐怖に襲われることで、時間こそ自分の最悪の敵だと気がつくのだ。明日になれば、ーーそれまでのかれは、明日になればというふうに、明日を願っていた、ーー現実にはかれの全存在が明日になるということを拒んでいたはずなのに。こういう肉体の反抗、それが不条理だ。 _1

カミュが上述の通り語っていることを踏まえ、カリギュラのこの台詞を確認したい。そして、私が認識する限りにおいて、菅田将暉のカリギュラはここに感情のピークがあった。

ひとりの人間を愛する、それは一緒に年を取っていくのを受け入れること。おれにはこの愛ができない。年老いたドリュジラは、死んだドリュジラよりも悪い。愛する者が一日で死ぬから人は苦しむ、と、そう人は思っているが、人間の本当の苦しみはそんな軽薄なものじゃない。本当の苦しみは、苦悩もまた永続しない、という事実に気づくことだ。苦悩ですら、意味を奪われている。 _2

時間は平等に、一定に進んでいくことによって、ある一瞬に感じた深い悲しみ、苦悩の記憶は流されていく。同時に、ある一瞬に感じた無上の愛、慈しみ、感動もまた流されていく。時間の流れの中で、全ての感情は平等に扱われる。

不条理な人間にとっては、世界のいっさいの相貌はそれぞれに特権的だというこの純粋に心理的な見解には、真実があり同時にまた苦しみがあった。すべてがそれぞれに特権的だということは、結局、すべては等価であるというのに等しい。 _3

『カリギュラ』では序盤に老貴族の一人が「ありがたいことに悲しみは永遠ではない」と言い、というのも「去年妻を亡くしてひどく悲しかったが、忘れた」からだという。

これはおそらく人間に共通の現象であるだろう。私自身家族を亡くしたことがある、ひどく悲しかった、たくさん泣いた、けれどそれはもう過去の思い出の一つとなって心は安らぎ、時折ふと寂しさを感じることはあっても彼らの死に立ち会った渦中にいるときの強烈な感情はどこにも残っていない。だからこそ今、生きていられると思う。深い悲しみや苦悩は人の足取りと時間を止めてしまうものだ。

しかしカリギュラにとっては、苦悩ひとつひとつが自らの中から消えていく、忘れ去られていくことは我慢がならないことなのだ。こんなに悲しくて苦しくてもいずれ忘れてしまうなら、今このときのこの感情に何の意味がある。逆に言えば、無意味なもの無価値なものにどうして悲しみ苦しむ必要がある?

そして、「すべてがそれぞれに特権的だということは、結局すべては等価である」ということは、世界にとっては国の財政と人間の愚かさと最愛のドリュジラの死は一列に並べることができるということだ。世界にとって、ドリュジラは数ある出来事のうちの塵のような要素でしかない。

塵のような要素でしかないドリュジラがカリギュラにとっては最愛であり、しかも彼女の死がもたらす苦悩は永続しない。ドリュジラは肉体的にも、精神的にも世界が奪っていってしまう。たとえどんなに聡明なカリギュラであっても、彼女の忘却からは逃げられない。

私は、カリギュラは自らを聡明な狂人に貶めてでも、これに抗いたかったのではないかと思う。

あらゆる暴虐の限りを尽くした。人の妻を売春宿で働かせ、人の父を殺し、言いがかりをつけて人を殺し、国民から税をむしり取り、人為的に飢饉を起こした。不可能を可能にし、これが自由だと言い放った。しかし彼が追い求めた月、あるいは「不可能」とは、結局のところ何だろう。

不可能! おれはそれを世界の涯てまで探しに行った。おれ自身の果てまで。おれは自分の両手を差し出した、おれは両手を差し出す、するとおまえに出会う、いつもおまえだ、おれの前にいる、そしておれはおれにたいして憎しみでいっぱいになる。おれは行くべき道を行かなかった。おれは何物にも到達しない。おれの自由はよい自由ではない。 _4

鏡の上に跪き、カリギュラは叫ぶ。彼にとっての究極の不可能とは、ドリュジラをこの手に引き戻すことだったのではないだろうか。引き戻したドリュジラを愛すること、時間という概念の外へ抜け出て、年を取ることも死ぬこともなく、永遠にこのまま、この29歳の体で愛し続けること。

しかし彼は「おまえ」に出会う。「おまえ」とはおそらく、鏡に写るもしくはイメージとして現れる自分自身のことだろう。「おまえ」は常に彼の前にいて、立ちふさがっている。これは「時間に従属し、年を取っていく自分」のことを表しているのかもしれない。

カリギュラは理解している。自分が何をしても時間までは止められないということを、自分は年を取っていくことを、ドリュジラにまつわる苦悩はいつか絶対に消えてしまうことを。

彼は、3時間すべてを使って、これに悲しんでいたのだと私には思えるのだ。

(ちなみに2019『カリギュラ』公演プログラムにおいても東浦弘樹教授がカリギュラのドリュジラに対する想いについて同じ主旨のコメントを寄稿している。最高に悔しい)

4 あまりにも愛するということ

さて、2章で私がダサいと一蹴してしまった『カリギュラ』の幻のエンドだが、彼の台詞にはまだ続きがあり、この部分は一考に値すると思っている。

「われわれの時代は、[美や善や正義といった]もろもろの価値を信じたために、そしてまた、ものごとは美しくあることが可能で、不条理であるのをやめることが可能だと信じたために、死ぬ。お別れだ。わたしはふたたび歴史のなかに戻る。わたしはそこに、もうながいこと、あまりにも愛しすぎるのは怖いとおそれている人々によって、閉じこめられているのだ」 _5

あまりにも愛しすぎるということは、美や善そして正義を信じる人の目にも怖ろしいものであると彼は最後に語る。

あまりにも愛しすぎる、というのはカリギュラのドリュジラへの愛のことを指しているのかもしれない。ドリュジラを永遠に離したくない、彼女は永遠に若いままで、永遠にここから離れていってほしくない。人が人を愛する姿は美しくあるかもしれないが、共に年を取ることを拒否し、「今この瞬間」に永遠に留まっていたいと強烈に求める姿は狂気に映る。「年老いたドリュジラは死んだドリュジラよりも悪い」のだ。

あまりにも愛しすぎるのを怖れるということは、言葉は変だが「標準的に愛する」のが結局のところ私たちにとっては一番心地よいのかもしれない。それは相手と人生を共にすることであり、互いに年を取っていくのを受け入れることであり、つまりは時間の流れに身を置くということだ。

私たちはそうとは意識していなくても、常に時間に従属し、反抗することなくここにいる。老いることは心配でもあるけれど、そんなことどうしようもないししょうがないかと思いながら生きているのだ。

どうしようもなくないししょうがなくもないと考えたのがカリギュラだったのだろう。

*

また、「あまりに愛しすぎた」ゆえに死んだ人物は文学や戯曲の中には多く登場するが、ここではその中でもオスカー・ワイルド『サロメ』のタイトルロール、サロメを挙げてみる。

ユダヤ王女である彼女もまた預言者ヨカナーンに恋に落ち、あまりに愛してしまったがゆえに一足飛びに首を求めるところまで行き着いてしまう。差し出された首がもう死人であっても、二度と見つめてもらえなくても、二度と言葉をかけられることがなくても、彼女はそれでいいのだ。

いゝよ、ヨカナーン、このあたしは、まだ生きてゐるのだもの、でも、お前は、死んでしまつて、お前の首はもうあたしのものだもの。 _6

サロメもまたヨカナーンの時間を止め、自らの時間を止めた。彼女は幸福の絶頂にいた。彼女はヨカナーンとの未来を何一つ求めなかった。愛は未来を求めない、究極の愛は時間を止める死を一心に願う。そしてその死もまた、愛を前にしては何ほどのものでもない。

恋の測りがたさにくらべれば、死の測りがたさなど、なにほどのことでもあるまいに。恋だけを、人は一途に想うてをればよいものを。 _7

サロメも、カリギュラも、愛と死の間を絶え間なく廻り続けているのだ。

5 あなたは人間だ

不条理とは、自己の限界を確認している明晰な理性のことだ。 _8

カリギュラは聡明な王だった。聡明でありすぎるがゆえに、自分はどこにも到達し得ないこと、求めるものは手に入らないこと、いかなる暴虐も無意味であること、何をしても、ドリュジラは永遠に帰ってこないということを完全に理解していた。

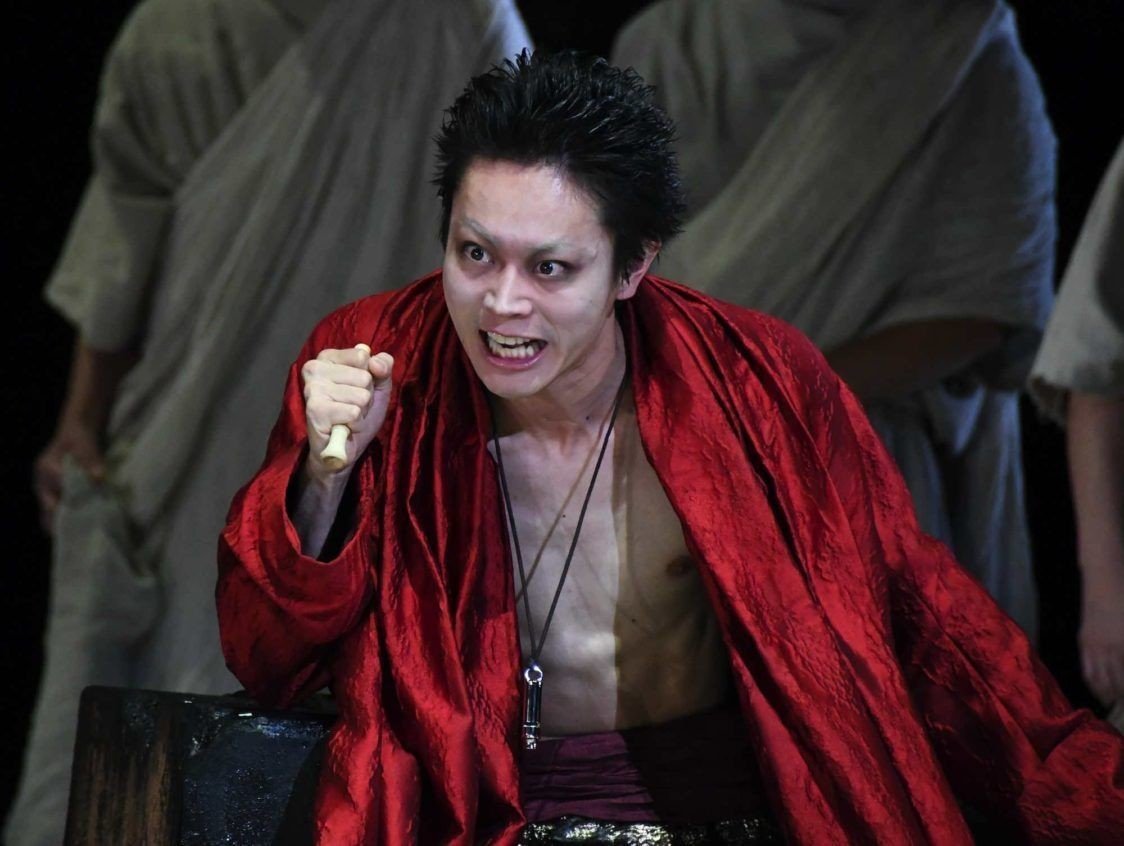

理解していたからこそ、舞台の上で彼は二重に演じていたのだ。菅田将暉はカリギュラを演じ、カリギュラは「カリギュラ」を演じる。本当のところただただ悲しくて、それがすべてだったのだろう。しかし自身の明晰な理性がそれを許さない。彼は情緒の人ではない。彼は理性によって論理を追い求めることを選び、論理がもたらす終焉を願った。

『カリギュラ』は「高次な自殺の物語」だと書いた。しかしそのやり方はどうだっただろう。彼はひたすら自分を隠し、帝国を破滅に陥れ、不条理ではなく幸福を求める人間の手によって殺されるよう自らを仕向けたのだ。

これは彼自身の「自傷の物語」だ。

では2019『カリギュラ』において、彼はカミュの分身、人の形をした「不条理」だっただろうか。

ここで、私はようやく今回の終幕の演出、戯曲とあまりに乖離した彼の最期に目を向けることができる。

傷ついた体で鏡へと這っていったカリギュラは、そこで自分の顔と対面する。そこには血を流しながらもまだ目を開けていて、息をしている自分がいる。

「おれはまだ生きている」

これは独り言だ。

何の宣言でもない、勝利の色もない、誰に対してでもない、これはただの独り言だ。

彼は見たままを口にしたのだ。何の思想も哲学も主張も存在しない、彼は「今」生きている自分を見て、自分だけに呟いたのだ。子供が他愛のない何かを見つけたように、「生きている自分がいる」と。

彼が最後に見た自分の顔はどんなだっただろうと、私は想像するしかない。けれどそこに怒りや憎悪、諦め、悲しみがあったとは、どうしても思えない。

私には、子供のような表情をした彼の顔ばかりが浮かぶ。「不条理」「不可能」「苦悩」「孤独」「死」そんな言葉が存在しなかった頃の彼の顔、ただの幼い少年の顔だ。

不条理はここに結実することはない。最後の最後で、彼は不条理のプレゼンを放棄したのだから。最後に、彼は自分だけの言葉を選んだのだから。

彼は誰の分身でもない。ただ彼だった。聡明で、心優しく、芸術や詩を愛し、誰よりも妹を想っていた、ただのひとりの青年だった。

彼は最初から人間だった。妹の死を悲しみ抜いた、ひとりの人間の生涯だった。

最後に、これは余談かもしれないが、カリギュラは29歳だった。30歳を迎えるぎりぎり手前の年齢である。

「30歳」という年齢について、3章まで一度戻っていただきたい。私が引用した、時間についてのカミュの記述にも「三十歳」が出てくるのである。

これは偶然だろうか。しかし、そうでもないかもしれないというのが私の考えだ。というのも、また偉大な古典文学のひとつであるS.フィッツジェラルド『グレート・ギャツビー』でも主人公ニック・キャラウェイは物語の終幕にこう語る。

「僕は三十歳になった」と僕は言った。「自分に嘘をついてそれを名誉と考えるには、五年ばかり年を取りすぎている」 _9

偉大な人間、特別な人間にとっては年齢など関係ないことかもしれない。けれど人間の「30歳」には不思議な響きが感じられる。確かに節目の年である。何らかの区切りをつける人も少なくないだろう。そしてこの年齢に横たわっているのはある種の諦念なのではないかと、3章のカミュの言葉やキャラウェイの言葉を読んで私は思うのだ。

「何だかんだでここまで生きてしまった」とふと思う瞬間、それを無意識にも「良し」としてしまう瞬間、人が迎える30歳の誕生日にはそんな瞬間があるように思えてならない。30歳を迎えるとき、人は大なり小なり「正気に戻る」のだ。

とするとカリギュラが29歳で不条理に目覚め、人生を燃やし尽くしたのは必然だったと言わざるをえない。彼は29歳でなければならなかった。世界や神々に対して命がけで反抗できる、最後の年齢だったのだ。

*

これで、私の2019『カリギュラ』の考察を終えることにしたい。

栗山氏の演出はカリギュラを「人間に生かし直す」試みであったと思う。この演出はカミュの心を砕いた概念の権化としてしか存在できなかった彼を人間として掬い上げたのだ。それに応えたのが菅田将暉であり、彼は幼き少年の心から出られないまま大人になって王となり、少年と暴君の二面性を抱えながらも純粋で正直な精神を手放さなかったカリギュラとして3時間を見事に生きた。

ひとりの人間の生涯だった。カリギュラ、あなたは人間だった。

彼のおかげでカミュを随分読んだ。チケットが当選してから公演までの日々は筋トレのような読書期間だった。改めてカミュという偉大な作家の思想に深く潜り、ほんのひと掬いでも理解を試みようとしたことは間違いなく財産となったと思う。ありがとう菅田将暉。これからも応援しているよ。

*** *** *** ***

1. 『シーシュポスの神話』、p29.

2. 『カリギュラ』、p145.

3. 『シーシュポスの神話』、p81.

4. 『カリギュラ』、p149.

5. ibid, pp153-154.

6. オスカー・ワイルド著、福田恒存訳『サロメ』、岩波書店〈岩波文庫〉、改版2000年、p86.

7. ibid, p87.

8.『シーシュポスの神話』、p87.

9. スコット・フィッツジェラルド著、村上春樹訳『グレード・ギャツビー』、中央公論新社(新書版)、2006年、p320.

いいなと思ったら応援しよう!