職業選択は、「好きなこと」より「共感」できることへ

多様化する価値観と変化する社会、そして「好きなこと」の難しさ

現代社会は、グローバル化やデジタル化によって急速に変化しているとおもいます。

それに伴い、働き方も多様化し、一つの職業に一生従事するという概念は過去のものになりつつあります。

このような状況下で、今の若者たちは、将来のキャリアをどのように考えていけばよいのか、大きな悩みを抱えているか気づいていない状況だと思います。

従来のキャリア教育では、「好きなこと」を仕事にすることが推奨されてきまし、YouTuberの登場から「好きなことで、生きていく」というワードも流行っていきました。

しかし、単に「好きなこと」だけでは生き残ることが難しくなってきています。

なぜなら、「好きなこと」は時代や社会の状況によって変化する可能性があるからです。

さらに、経済的な理由や、その分野の競争の激しさなど、様々な要因によって、「好きなこと」を職業として選ぶことが難しいケースも少なくありません。(YouTuberが稼げない市場になっているように)

共感に基づく働き方の台頭と、文部科学省の取り組み

近年、企業は、従業員が企業のミッションやビジョンに共感し、その実現のために主体的に行動することを期待するようになってきました。これは、単に仕事をするだけでなく、社会に貢献したいという意識を持つ人が増えていることを反映していると思います。

文部科学省は、映画『魔女の宅急便』を例に、キャリア教育の重要性を訴えています。主人公のキキは、好きなことである「魔女になる」という夢を追いかけますが、その道は決して平坦ではありません。様々な困難に直面しながらも、周囲の人々との出会いを通じて成長し、自分自身の道を見つけていきます。この物語は、「好きなこと」を追いかけることの大切さだけでなく、困難を乗り越え、社会の一員として生きていくことの大切さを教えてくれます。

好きなことより共感できることへマインドシフトする重要性

キャリア教育を教えるうえで、学生たちへの職業選択の基準は「好きなこと」よりも「共感できること」に重きを置くことが重要だと思います。

なぜ、「共感できること」へのマインドシフトが重要なのかをポイントとして言語化していくと下記になると思います。

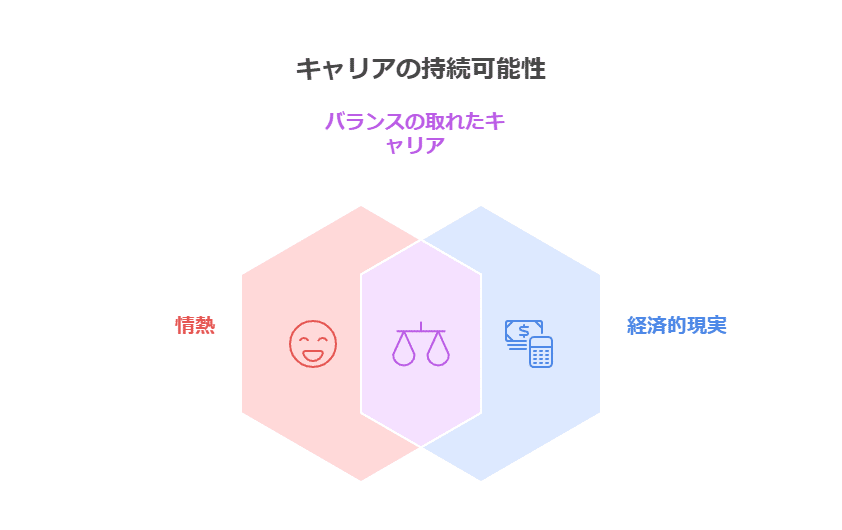

<持続可能性の向上>

共感に基づいた仕事は、単なる自己満足ではなく、社会全体の幸福に貢献するという目的意識を持つため、持続可能性が高いと考えられます。

< 多様な働き方への適応>

社会の変化に対応し、柔軟に働き方を変えていくためには、単なるスキルだけでなく、社会に対する貢献意識や共感力が必要となります。

<幸福度の向上>

自分の価値観に合った仕事をすることで、高いモチベーションを維持し、幸福度を高めることができます。

<社会とのつながり>

共感できる仕事を選ぶことで、社会の一員としての役割を果たし、より豊かな人生を送ることができます。

キャリア教育における新たなアプローチ

「共感できること」に重きを置くキャリア教育では、以下の要素が重要になってくると思います。

<自己理解の深化>

自分の価値観や強み、興味関心を深く理解し、社会とのつながりを意識する。

< 社会課題への理解>

社会が抱える様々な問題や課題について学び、それらに対して貢献したいという意欲を持つ。

< 多様な働き方の理解>

従来の雇用形態だけでなく、フリーランスや起業など、多様な働き方について理解を深める。

< 実践的な経験>

インターンシップやボランティア活動など、実際に社会に出て活動することで、自分の強みや興味関心を発見し、社会とのつながりを深める。

まとめ

キャリア教育は、単に将来の職業を選ぶための準備だけでなく、社会の一員としてどのように生きていくのかを考えるための重要な機会だと思います。

学生には「好きなこと」だけでなく、「共感できること」に目を向けること伝えていくことで、学生のライフキャリアが、より充実したキャリアを築くことができると信じています。

#キャリア教育 #共感 #社会貢献 #働き方改革 #自己実現 #ソーシャルインパクト #魔女の宅急便 #文部科