『ぼっち・ざ・ろっく!』細かすぎる全話演出解説を通して学ぶアニメ演出③

2022年10月から放送が始まった『ぼっち・ざ・ろっく!』。

今更『けいおん!』の二番煎じ?と思ったが、見始めてみると、意外にも、これが驚くほど作り込まれた尖った演出の数々で、黙ってはいられなかった。

2022年12月28日より、DVD&ブルーレイが発売開始されるので、twitterでの私のツイートの解説と、新たに解説を書き起こし、第1話から『ぼっち・ざ・ろっく!』の各カットを細かく解説しながら、アニメの演出について解説していく。といっても、放っておくと、いつものように全カットの解説(1話300cut程度)になってしまうので、重要な箇所だけね・・・ということで始めたのだが、果たして結果は?!

なお、第1話と最新話(見逃し配信)は、abema.tvで無料視聴可能です。

前記事(①②)のリンクは、一番下の方にあります。

第4話「ジャンピングガール(ズ)」

エスタブリッシュ・ショットの必要性

1stカットは、ポスターが貼られている場所が明確化されていない建物の壁の、右から左へのパニング・ショットから。通常はエスタブリッシュ・ショット(ES)の入る部分だが、本作のESらしいESは第3話だけで、場所の明確化という本来の意味では機能しないESばかりなんだけなので、今更驚かない。

「エスタブリッシュ・ショット(状況設定ショット)」は、シークエンスの冒頭に配置し、そのシークエンスがどの場所か、時間はいつか、などを明確にする説明カットである。時には、字幕(スーパー)で「時に、西暦2015年」「第三新東京市」などと示されることもある。

また、固定カメラとも限らず、このように上から下にパン・ダウンしたり、いろいろ。

しかし、下記のツイートのもあるように、「必要不可欠か?」といえば、その存在意義はそれほどないだろうな、というのが正直なところだ。

主人公の家や学校など、舞台が替わる度にESを入れれば、使いまわしも出来るだろうし、作画の手間と予算の省略には繋がるかもしれないが。

パンの方向性と意味

BDで何度も見直すという点からは、説明的なカットはそれほど必要もないかなと思う。しかも、通常は左から右に行われるパニングが、「逆パン」と呼ばれる右から左で、若干の違和感も持たせているところが面白い。『#ぼっち・ざ・ろっく 』第4話

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 29, 2022

パンと略される「パニング撮影」は、単にカメラを左右に振れば良いというわけではありません。ちゃんとした方向性があるのです。

一般に、パンは、「左から右」とされ、その逆(右から左)は「逆パン」呼ばれます。

なぜなら、通常、我々の視線は「左から右」へ移動しているので、その動きと拮抗する「右から左」へのパンだと、自然ではないからです。

その証拠に、下の二つの図形を比べてみましょう。

とちらが「上り坂」で、どちらが「下り坂」に見えるでしょうか?

1が下り坂、2が上り坂に見える人が多いのではないかと思います。つまり、視線が「左から右」に動いて、そう感じる、というわけです。

また、主要登場人物の登場は、「画面右側から」という伝統と照らし合わせても、「左から右」へのパンは理に適っているのです(カメラが左から右へと動けば、そこにフレーム・インしてくる人物も当然右側から入ってくるので)。

また、リズム感の安定しない下手くそなギターがBGMとなり、これが場面内で実際に鳴っているダイジェスティックサウンドなのか、イメージ的なノンダイジェスティックサウンドなのか不明瞭にして視聴者の「先を見たい」という欲望を喚起している。『#ぼっち・ざ・ろっく 』第4話

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 29, 2022

「先を見たい」というモチベーションを喚起するために

「錯時法」を使わない限り、通常は物語の進む時間軸に合わせて進行するストーリーだが、何の工夫もなくそのまま進むだけでは、凡庸で刺激のない映像の連続に、見ている方は「分かった分かった」と飽きてしまう。手品を披露する際、これからやること、起こることを「先に言ってはダメ」と言われるのと同じだ。「これから何が起こるかわからない」「え、これどういうこと?」という要素が「次を見たい」というモチベーションに繋がるのだ。

そういう意味でも、「どの場所か明確化されないES」ではあっても、その機能はある程度保持しているといえる。で、カット尻、誰かが差している傘がフレーム・インしてきて、『#ぼっち・ざ・ろっく 』第4話 pic.twitter.com/lSHaiZExH4

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 29, 2022

ポスターを貼り直している手のショットとなり、次に、無表情なリョウが写される。このカットバック・モンタージュにより、ポスターを張り直しているのがリョウだと分かる。ということは、ギターを弾いているのは少なくともリョウではなかったわけだ。『#ぼっち・ざ・ろっく 』第4話 pic.twitter.com/cBLc4Rs9Xu

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 29, 2022

「雨」に限らず、涙・鳥・斜面・坂・投擲・ふいの落下物・雷・受験失敗・下校・自販機。これらのように、「上から下へ落ちる」という出来事を描くことで、登場人物の「心理的な落ち込み具合」を的確な根拠とともに「視覚的」に表現できるのだ。

加えて、右から左への「逆パン」、明示されない場所、なぜここにいるのか、何をしているのか分からないリョウ、というように、「違和感」の連鎖によっても、視聴者の「?」を誘発していく。

この、ポスターからリョウへのカットバック、見る者(リョウ)から見られるもの(ポスター)という流れは、人が何かを見るというアニメ的お約束の逆をいっている訳だが、ということはつまり、このカットで言いたいのは何か(ポスター)を見ているリョウではない、と推察できる。『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話 pic.twitter.com/bnqr1nqCer

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 29, 2022

さらに、映像作品の場合、「登場人物が何かを見る」シーンでは、

①何かを見てリアクションをしている登場人物

②その登場人物が見ているもの

という順番で開示していくのがセオリーで、特に「見ているもの(ということはつまり見られているもの)」に主体が置かれている場合は必ずそうしなければならない(知らなかった人は気をつけて)。

ツイートにもあるように、このシーンでは、まず「見られているもの」(ポスター)が先に提示された(ポスターをよくみると、左下にリョウらしき人物が映っている)。

従って、このシーンでは、「見られているもの」ではなく、それを見ているリョウに主眼が置かれているということになる。

「悲しみを携えてポスターを見ているリョウ」。

さあ、この謎解きはされるのであろうか?

先を、見ていこう。

BGMで同時性を描く革新性

そうした上で、次のカットでは、ギターを練習している手元のアップ、そしてその主である喜多と、それを見ているぼっちのカットへ。ずっと聞こえていたのは喜多が練習している音だったのだ。外→中へのスムーズな流れ。『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話 pic.twitter.com/c548gONVi8

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 29, 2022

ドラマや映画といった映像作品には、「クロス・カッティング」あるいは「インター・カット」と呼ばれる編集手法がある(ここでは前者に統一)。

クロス・カッティングは、別々の場所や時間軸で起こった出来事を、交互に繋げるものだ。映像を見ている時間的には交互になる訳だが、表現としては「同時に起こっている」という意味合いになる。

しかし、今回のこの例では、「ポスターを見ているリョウ」と「ギターを練習している喜多」は、恐らく同時刻である。

本来は、クロス・カッティングして、ギターを練習している喜多のシーンでダイジェスティック・サウンドとして流すはずの音を、「ポスターを見ているリョウ」のシーンのノン・ダイジェスティック・サウンド(BGM)として流すことにより、その同時性をリアルタイムに、つまりまさに「同時に」描写しているのだ。

ということは、1stカットで鳴っている下手くそなギターのBGMは、ダイジェスティック・サウンドではなく、先のシーンを先取りしたノンダイジェスティック・サウンドであり、別々のシーンを繋げるオーディオ・ブリッジの作用もしているということになるのか。『#ぼっち・ざ・ろっく 』第4話

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 29, 2022

また、ポスターを見ているリョウのシーンから、ギターを練習している喜多のシーンに替わる際、彼女のギター音が若干被って終了する。

それは「音」なら台詞でもBGMでもナレーションでもなんでも良いのだが、これをオーディオ・ブリッジといい、「音」で別々のシーンやカットを繋ぐ手法だ。これによって、時間やシーンの意図などが「継続」して次のシーンに転換されていることを示すもの。

会話シーンでの「場の演出」とは?

シークエンス変わって、虹夏フル・ショットでの「拍手!」から、カメラがパッとリバース・アングルして虹夏ナメ、拍手する一同。これ、図例2つ目で別に虹夏入れなくても成立するんだけど、虹夏と他のメンバーとの位置関係を明確化したかったんだろうな。『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話 pic.twitter.com/q9ckPM4uS9

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 29, 2022

そして、虹夏ACしてstarryのライヴフロア全景とメンバー一同のマスターショットをカットアウェイして、シーンの全体像を視聴者と共有。この辺の手の込んだミザンセーヌ(場の演出)の提示は、アニメ演出の一つの指標にもなるだろうところ。『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話 pic.twitter.com/DN3NQGOJZh

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 29, 2022

会話(ダイアローグ)シーンの描き方は、様々なアプローチがある。もちろん、二人、三人、四人と人数が増えていくに従って、その困難さは指数関数的に跳ね上がっていく。

尤も、それは飽くまで可能性の話で、実際に会話を交わすのはその内でほんの数人で、実際は(1人)2、3人+その他大勢という感じになるだろう。

いずれの場合も、大事なことは他の演出と同じで、「視聴者を退屈にさせないこと」と、「誰が誰と話しているのか方向性を混乱させないこと」だ。

上記の例では、ツイートにもあるように、まずはMCの虹夏とその他メンバーとの位置関係をアングル/リバース・アングルで確定さた上で、超ワイド・ショットの縦の構図によるマスター・ショットで保険をかける。

「場の演出」(エイゼンシュテインなどは、かつて「ミザンセーヌ」と呼ばれていたが、それは今日ではシーンの「長回し」の意になっている)は、ストーリーを映像で表現するために、撮影現場をどのように設計するか、そのプランを立てることをいう。映像に映る全てのものを設定するのだ。

何度も申し上げている通り、アニメは映像の撮影現場に物理的なカメラは存在しないし、「撮影現場」という概念すら存在しない。全て、紙(絵コンテ、美術ボード、設定書etc)の上で完結することが可能だから、実写ほど難しくはない。しかし、人物配置や照明の方向性など、考慮しなければならない要素は少なくはない。

このシーンでは、人物配置ついて考えてみよう。

上記図例下のマスター・ショットを見れば分かるが、虹夏がお誕生日席で、リョウはその右側、ひとりと喜多がその左側に配置されている。

なぜだろう?

虹夏はMCなので、お誕生日席にいることは納得できる。

では、ひとりと喜多が隣り合っていて、リョウがその正面に座っているのは?

ここで人物の「グルーピング」という概念が出てくる。

映像作品の登場人物は、個人単位で思考や行動をしているが、各々完全にバラバラな思考を持っていたり、行動をしたりする訳では無い。

それよりもむしろ、同じような思考をしていたり同じような行動を「グループ」単位で行っている。

そこで、共通する思考や行動、立場の登場人物たちを纏めてグループ化し、その一グループを最小単位とし、その単位ごとに動かしていくのが「グルーピング」であり、そこまでやって「場の演出」が成立する。

そう考えると、ひとりと喜多の二人でまずは1グループ、そして、リョウ1人で1グループ(もちろん虹夏1人で1グループ)となる。

だから、ひとりと喜多は並んで座らされているのだ。1つのグループが「場の演出」において離れた場所に位置してしまったら、1ショットには収められないし、グループ化した意味がなくなり、カメラ・ワーク(画面の演出)の意味や説得力が薄れてしまう。

また、再度虹夏バック・ショットを示した上で、拍手する喜多とぼっちのツーショットと、それを見て呆れるリョウのバスト・ショットをカットバック。この辺、イマジナリーラインが交差しているので、キャラ同士の立ち位置の明確化は重要なカッティングポイントになろう。『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話 pic.twitter.com/R9Wc2PLsBO

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 29, 2022

それでは、昨晩飛ばした会話シーンの演出について。

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 30, 2022

まず、人物の位置関係を示したワイドショットは完璧だ。位置関係の説明だけで十分なのに、後のシーンの話題で必要になる喜多のスマホと虹夏のリュックまでが既に用意されているからだ。『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話 pic.twitter.com/SmLiRSZwIC

そして、会話の中心となる虹夏(セントラル・キャラクター)を中心に添え、さらにその他のキャラクターの視線が一点透視図法的に、虹夏に集中するように配置されて、視聴者の意識も虹夏に注がれるように配慮されている。『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話 pic.twitter.com/lrwa0XXI12

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 30, 2022

そして、ぼっちが「なるほど」と言うリアクション・ショットでは、主体であるぼっちだけでなく、虹夏も画面1/3という決して少なくない領域を占めてフレーム・インさせ、ぼっちの独り言っぽさを回避している。『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話 pic.twitter.com/qoJ5dfzU4E

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 30, 2022

だから次のカットの虹夏は、視線をぼっちに向けており、「練習あるのみだ云々」の台詞を彼女に向けて言っているのがよく分かる(アイライン・アンカー)。その上で、『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話 pic.twitter.com/8kHTvbkcXv

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 30, 2022

まず、喜多とぼっちのツーショットで彼女たちに視聴者を意識させ、喜多を画面1/3ナメたぼっちのショットに替わり、喜多に視線を向けて彼女を気遣うぼっちの内的独白がくる。『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話 pic.twitter.com/yg3SFxz9I9

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 30, 2022

それで、今までの会話に関係のある三人をスリーショットし、中心に位置する喜多(セントラル・キャラクター)が、話題を変える発言をする。本当に、流れるようにスムースなカット割りだ。『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話 pic.twitter.com/kU5PqmBIuz

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 30, 2022

次に、同じカメラ位置のまま、「というわけで、バンドグッズ作ってきた!」と言って虹夏が隣の椅子に用意していたリュックの中から結束バンドを出し、腕に巻いて皆に見せると、また虹夏を中央に置いたレイアウトに戻ってくる。『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話 pic.twitter.com/QAdKQVWDX9

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 30, 2022

シークエンス最後は、ぼっちの「バンドらしい歌詞」という軽口に対して、結束バンドにサインを書く手を止めてまで「バンドらしい・・・」と過剰反応するリョウと、それの変化に気づく虹夏の視線送り。何やら不穏な雰囲気だが、どうやらリョウの地雷を踏んだようだ。『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話 pic.twitter.com/xgtlxxfwX1

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 30, 2022

そして、ひとり+喜多のグループと、テーブルの境界線を隔ててリョウが向かい合って座っているということ、そしてリョウの不満そうな表情により、「対立構造」が生まれそうな緊張感が生まれてくる。

続けて、喜多見切れてぼっちアップショットで考え事。ぼっちの考え事の客体(目的)である、喜多を微妙にフレームインさせ、ぼっち目線もそちら側に向いてるという構図。わかりやすいのに説明的でないのがよい。『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話 pic.twitter.com/5DVR0aV1IB

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 29, 2022

歌詞を書くことになったぼっちの、「そんなの忘れてた!」の気分の落ち込みを表現するかのように、テーブル表面ギリギリの低いカメラポジションからのショット。喜多の頭部が必要以上にクロップ(切り取り)され、目線の低さを強調。『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話 pic.twitter.com/4PTUa3D3OM

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 29, 2022

虹夏の「あーあ、ぼっちちゃんは大丈夫」の台詞に、「え?!」となって虹夏を注目する一同。

突然のリバース・アングルと、ワイド・ショットで斜めにとられたダイナミックなパースにより、虹夏の唐突な一言に対する、一同の「なんで?」という疑問の大きさが強調される。

続くカットは、虹夏を真正面からのミディアム・クロース・アップで捉え、カメラ目線でシークエンスの転換点となる決め台詞。

この、何の工夫もないというか、マニエリスム(形骸化している)的で、あらゆるフレーミングの中で最も凡庸で何の変哲もない、陳腐とさえ言える「日の丸構図」は、虹夏がこの台詞を「当たり前のこと」として捉えていることの現れだ。だからこそ、このショットの台詞の破壊力が、ひとりに突き刺さっているのが視聴者にも伝わってくる。

この会話シーンで重要なのは、ここ。ぼっちがどんなアイデア出すか興味津々の喜多をレイヤー・トラック・アップして圧をかけてくる、喜多のプレッシャーに耐えられないぼっちの表現。ぼっちの頭の大きさは変わらないのに、喜多の顔だけズームアップして大きくなっていく『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話 pic.twitter.com/5Pj5lcChY9

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 30, 2022

「レイヤー・トラック・アップ」或いは「レイヤー・トラック・バック」は、特定のレイヤーだけトラック・アップ(ズーム・イン)やトラック・バク(ズーム・アウト)する手法。

上記の図例では、ひとりの顔のサイズはそのままに、後景の喜多の顔だけトラック・アップして徐々に大きくなっていく。そうすることで、喜多の、ひとりが「バンドらしくなるために」どんなアイデアを出してくるか、という期待が高まっていく過程を、表象的に表現する。

スクリーン・ダイレクションでキャラクターの心情変化を描く

歌詞を書くのに悪戦苦闘するぼっち。未来を見据えたポジティヴな画面右向きから、青春ソング路線を止めて、後ろ向きでネガティヴな左向きになるまで。『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話。 pic.twitter.com/YrPjJkbk0l

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 29, 2022

「無責任に現状を肯定する歌詞は書きたくない」と言いつつ、取り敢えず歌詞を書き出すひとり。

そういったネガティヴなひとりの心情が、スクリーン・ダイレクションにも反映されている(右向き/左向きは前回の②参照)。

モンタージュ・シークエンス

彼女たちがアー写撮影の旅に出る姿は、規定通りのモンタージュ・シークエンスで。第3話同様、背景には実写画も。虹夏の指が、階段、フェンス、植物、公園と、予め目星をつけておいた場所ごとにカウント・アップしてるの気づいたかな?

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 29, 2022

『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話。 pic.twitter.com/EaKLL5r1Nw

宣材(宣伝材料)用に、アー写(アーティスト写真)を撮影するために、下北沢に集まった結束バンドメンバー一同。

良い撮影場所を探して周辺を歩き回る面々。

ある一連の行動をする際、一つひとつの行動を具体的に描かず、図例のようにストップ・モーション、或いはビジュアル・イメージをカット・バック・ショットを何カットかつなぎ合わせて提示していく手法を「モンタージュ・シークエンス」という。

今回もそうだが、多くの場合、BGMを台詞無しで流しながら、時間経過や物語の進行をイメージ的に描写していく。

新海誠監督作品『君の名は。』や『天気の子』で見た人は多いだろう。

虹夏が左手の指で1,2,3,と場所ごとにカウントしている。

そして虹夏は、5番目の候補地として、「良さげな壁」を挙げる。

第4話担当の演出さんに実際に訊いてみた

この傘はどういう意味があるんだろう?

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 29, 2022

わざわざセルで描き加えてあるみたいだけど。

『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話 pic.twitter.com/ok496AKMe9

どうしても気になったので、ダイレクト・メッセージで第4話演出担当さんに訊いてみた。

なんでも、背景は、「いつも常にそこにあるもの」と「そうでないもの」とを、背景画とセル(もちろんセル・ルックの塗りという意味)で描き分けたという。

なるほど、だから右奥側の車もセルなのか。

そして、当然、キャラクターも「いつも常にそこにいる」もんじゃないからな。

「イマジナリー・ラインを無視する」という選択

この辺りのカット割りの流れ。イマジナリーライン完璧にブッチして、CDショップが閉店した悲しさというか、不安定な心情や穏やかでない心中を表現しているのな。『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話 pic.twitter.com/ZaR2AEOwc3

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 29, 2022

イマジナリー・ラインを考慮すると、標準的な会話シーンのフレーミングでは、ある人物を画面の左寄りに配置した場合、次のショットで映される相手の人物は、画面の右寄りに配置するのが順当だ。

しかしこのシーンでは、

①左側に配置され、画面右外側にいる虹夏とリョウに話しかけた喜多が

②次のリバース・ショットでは、彼女は右寄りに移動し、話しかけられた虹夏とリョウが左側に。この時点でイマジナリー・ラインは無視されている。

③そして更にカメラはイマジナリー・ラインを越え、喜多が左側に移動

④そしてまたカメラはイマジナリー・ラインを越え、リョウの右側に回って、③で画面左側から話しかけていた喜多と同じ位置から、画面右側に向かって独白

結果、各人物は、「フレーム・シェア」して同じ画面左側にいて、一様に画面右側に向けて語りかけている形となる。

ここで、画面の左右の意味合いを考えてみたい。

画面左側の人物配置は「ネガティヴ」で、不安や悲しさ、寂しさを意味するものだった。そして、画面左側から右側への視線や移動は「ポジティヴ」で、上昇志向、希望、上向きの意思を含有していた。

もちろん、これらは飽くまでも「目安」であり、絶対的な法則や規則ではない。では、それを確かめるために台詞を確認しておこう。

1.リョウ「昔ながらの店が、どんどん消えていく」

2.虹夏「リョウ、新しい本や出来て喜んでたじゃん」

リョウ「うん。B&C(下北沢に実在する本屋B&Bのモジリと思われる)好き」

1.では、馴染みの店が消えていき寂しさを感じているが、2.では、新しく出来た店への興味を示すリョウ。

つまり、感情的に1.はリョウの配置と一致し、2.は、リョウの視線の方向と一致する。

例えば、次のシーンの場の演出と比較してみて欲しい。

中心にいる虹夏から、左側にいるリョウのピンショットそして、右側にいるひとり+喜多のグルーピング・ショットへ。

イマジナリー・ラインをまたがないカッティングの自然さと安定感。

シーンのイメージを具体化してシークエンスを繋げる

「歌詞を書く」という自身に課せられた「壁」のあるぼっちが「良さげな壁」を見つけるのは必然か。

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 29, 2022

『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話。 pic.twitter.com/emabcKyvIz

アー写撮り終了して解散する際のカットアウェイ。

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 29, 2022

続くカットのぼっち「時間経つほど歌詞のハードルが上がっていく」の台詞を先行した、イメージ・マッチング・カット。これがあることで、異なった時間や場所のシーンがスムースに繋がる。『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話。 pic.twitter.com/qmAyithKJw

カットとカットをどう繋げてシーンにするのか、シーンとシーンをどう繋げてシークエンスにするのか? 前のシークエンスと後のシークエンスは、一連のストーリーの流れに則して繋がっているように見えるか? トランジッションはワイプ? ディゾルブ? 場面転換は演出プランに沿っているか? 観客の緊張感は途切れないか? 逆に、観客が前のシークエンスの気分を次のシークエンスに引きずらないようにちゃんとリフレッシュ出来るか?

いくらよくできた物語や脚本でも、カットとカット、シーンとシーン、シークエンスとシークエンスの切れ目(文章に当てはめれば、句読点や接続詞、改行や段落に相当する)をどう演出するかによって、観客が抱く作品の全体的な印象は大きく異なってくる。

映像作家は、一つひとつのショットを「どう撮影するか」に夢中になるあまり、それらをどういうふうに繋げて(つまり「編集」)観客に見せるかを、編集室に入ってハサミを握る直前まで具体的に考えていなかった、という自体に陥りがちだ。

その結果、どうしても新たなカットが必要になったり、どうしても繋がりが不自然に見えてしまったり。

第4話のこのシーンは、アー写の撮影場所を探していたメンバーに、途中で何かに気づいたぼっちが、「良さげな壁」を見つけたと報告してくる。

「壁」は、「乗り越えるべき課題」や、「課せられた問題」のメタファー(暗喩)だから、「歌詞を書く」という「宿題」を抱えているひとりが、探している「壁」を見付けるのは、物語の流れとして当然なのである。

しかし、いくらそうだとしても、ひとりがいきなり「壁」を見つけて来るのは、あまりにもご都合主義的だ。そこで、事前に「ひとりが何かに気付く」という伏線を張っておき、後でそれを明らかにするという後説法を使うことで、不自然さの回避とストーリーの展開に説得力を与えている。

そして、なかなか満足のいく写真を撮れないひとり。

「壁」の前で「女子高生としての壁」を感じるひとりなのであった。

スクリーン・ダイレクションとアンバランスな構図の意図

カメラの前後移動を伴う肩越しショットの多用により、リョウにバンドのためを思う歌詞ではなく、思った通りに書いて良いとアドバイスを受けた後の、ぼっちの外面から内面に視聴者の意識を向けさせる巧みなカット割り。最後、ぼっちがポジティヴな右側に位置する点注意。『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話。 pic.twitter.com/VRmy7WRSiz

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 29, 2022

つぎに、新曲の歌詞を書きあぐねていたひとりが、本格的に歌詞を提出する(あ、詩先なんだ・・・)前に、誰かに詩の方向性を事前に確認しておこうと、取り敢えず書き上げていた歌詞をリョウに見てもらう場面。

ひとりが歌詞をリョウに渡す直前、それまで並んで座っていた彼女たちを正面から捉えていたカメラが、突然その背後に回り、ひとりを画面左側、リョウを画面右側に配置。

画面右側が「強」、左側が「弱」だから、ここでシークエンスの内容とスクリーン・ダイレクションとが一致するが、以降、ずっとその位置関係がキープされる。

しかし、次のカットでカメラはリバース・ショットになり、ひとりからリョウに渡されるノートは、アップ・ショットで画面右から左へ移動させられる。

「物の受け渡し」も、方向性のある移動だからか、ここにもスクリーン・ダイレクションが適用されるている。

画面上の右から左への移動は、視聴者の左から右への視線移動と拮抗する動きで、その物体があたかも向かい風に向かって移動しているように見え、無意識に抵抗感を感じるので「ネガティヴ」で、「意識の低さ」や「敗北感」、「下向きの力」「絶望」「困難に直面した」などを表せられる。

次に、フレーム外でノートを読んでいるリョウを見つめる(この状態をルック・アットという)、ひとりのミディアム・クロースアップのショット。

通常、リョウは画面左フレーム外側に位置しているので、本来は画面左(下手)側の余白、つまり「ルッキング・ルーム」を右(上手)側の余白より広くとるのものだが、このショットでは逆になっている。さらに、ひとりは画面左側をルック・アットしているのに、彼女の顔は右向きだ。そして、ひとりの顔の位置が、画面の中心線からやや左側にズレていることもポイントだ(その意味合いは言うまでもないだろう)。なお、ヘッド・ルームがなく頭部がクロップ(切り取る)されているのは、このサイズのフレーミングでは標準的。

このように、安定性のある通常の構図を敢えて外し、アンバランスなレイアウトにすることで、構図が停滞し、キャラクターの置かれている状況に則した、緊張感や先行きの不安感などを表すことが出来る。

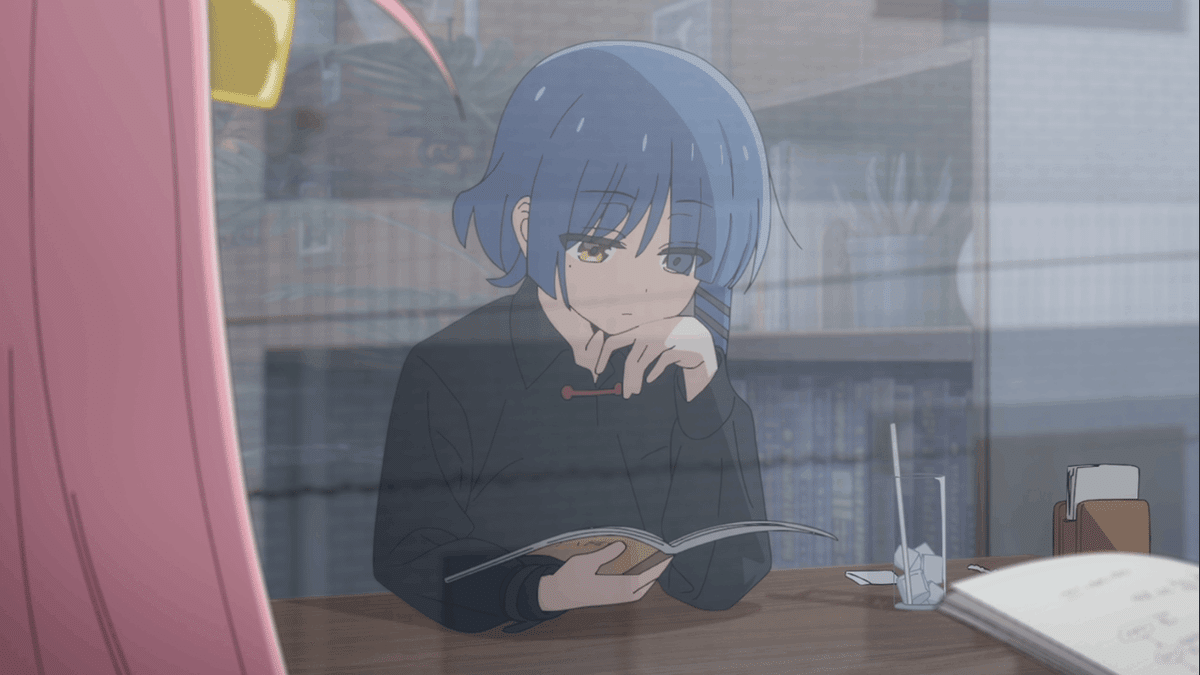

ガラスの反射を利用した創造的なステージング

上:自分の書いた歌詞をリョウが読み終わるのを待つひとり

ひとりの頭越しショット(OTH)で、歌詞を読むリョウの姿が窓ガラスに映る。

カメラが、反射物に映った被写体を写すことを「リフレクションReflection」という。

反射物に映った被写体は、ある意味で「幻影」だ。キャラクターがいる世界の中の「現実」をダイレクトに見せる代わりに、その「幻影」を見せることで、それがそのキャラクターにとって「真実でないもの」「虚構」「本心でない偽りのもの」であると仄めかしている。

下:以前所属していたバンドの話をするリョウの話を聞くひとり

これは、カメラが、二人の正面にある窓ガラスを、彼女たちの間から捉えたショット(実写ではまず不可能なカメラ・ワーク)。

リフレクションされた二人は――相変わらずひとりは左側、リョウは右側に配置されている――、十分な距離を保って画面の左右に振り分けられ、デカドラージュ(脱フレーミング)されている。

このことにより、二人の「歌詞」の方向性に対する考えに「対立」「溝」「距離感=違い」のあることが暗示されている。

また、窓の外に見える建物の、幾何学的で無機質なタイルの模様が、「(ひとりが)考えて作ったつまらない歌詞」の象徴記号として機能している。

一周回って元に戻る~時間経過の仄めかし

ぼっちが書いてきた歌詞を見せてもらう喜多、虹夏、リョウ。見てもらうぼっちだけ着席し、他は立位。キャラクターの物理的な高さで立場の優劣を表す基本的なミザンセーヌ(場の演出)。アバンの全員着席したマスター・ショットの構図を少し変えたリフレイン。

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 29, 2022

『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話 pic.twitter.com/VihgNvmtyX

例えば、最初と最後が対応関係になっているアーチ構造。アバンの、外→starry中への舞台変更に於いて、どちらも喜多のギター練習がアンカーとなっており、最初は下手くそな演奏、二度目は満足いく演奏で、時間経過が表されている。『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話 pic.twitter.com/5OGAtlrPjp

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 30, 2022

物語の構成法はいくつもあるが、「最初」と「最後」を一致させる「アーチ構造」は、全体の統一感を感じさせるには最強の構成だ。

図例上は、冒頭部(アバン)のstarryの内部描写と対応している。

このように、「場の演出」によって統一させることもできるが、もうひとつ、「映像の演出」によっても統一を図ることが出来る。

図例下は、喜多がギターを練習している手元のアップで、最初と最後で原画は兼用(同じ原画が使用)されている。

しかし、ダイジェスティック・サウンドで流れるその演奏は異なり、技術的にかなり上達していることが分かる。演奏し終わった際の喜多の表情も満足げだ。

つまり、ここでは、同一のビジュアルが使用され、「映像の演出」によって統一がされているが、喜多のギター演奏の違いによって、二つのカット間で時間が経過していることが示されている。

この喜多の演奏シーンの後、ひとりが歌詞を書き上げたシーンになるが、ひとりが歌詞を書き上げるまで、それだけの時間(少なくとも喜多が自分で満足できる演奏ができるようになった程度には)が経ったということなのだ。

あと、よく見ると、姿見にもちゃんと壁に貼られた写真が映り込みさせてる。

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 30, 2022

『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話 pic.twitter.com/zcQmcG3qzF

やっぱり、途中でインク無くなって、交換したみたい。交換用のインクカートリッジ置いてある(シュリンクは開けてないみたいだけど)。

— Hiroshi_Yasuda🇷🇺 (@shostakovich) October 29, 2022

『#ぼっち・ざ・ろっく』第4話 pic.twitter.com/L58U6OZSn7

そしてエピソードのオチは、ひとりがアー写を部屋一面に張り巡らせているという、狂気迫る描写となるが、

映像はアー写のアップ・ショットから、カット・ズーム・アウトでカメラが次第に後退し、ワイド・ショットになって部屋の全体像が見えてくるという演出が施されている。カット・ズーム・アウトは、滑らかにカメラが後退していく通常のズーム・アウトと比べて、印象が少し強くなる。

また、カメラが後退してアップ・ショット(オープン・フレーム)からワイド・ショット(クローズド・フレーム)へと、フレーミングが変化することをプル・バックといい、通常は、そのシーンの内容から心理的に遠ざかって行く意味合いのプル・バック・リトラクションとして使われるが、このシーンのように、シーンの状況の全体像を明かす目的で使うことをプル・バック・リヴィールという。

同じテクニックでも、使用する意味合いによって名称が異なる典型的な例だ。

それでは、今回は、ここまで。

次回は、第5話をお送りいたします。

あと、ご意見、ご感想の他、「SEって何?」とか、この用語わからねーよ!というどんな細かなご質問も構いませんので、ご気軽にどうぞ。というか、お待ちしています。

第1話、第2話の記事はこちら。

第3話の記事はこちらです。

あと、ご意見、ご感想の他、「SEって何?」とか、この用語わからねーよ!というどんな細かなご質問も構いませんので、ご気軽にどうぞ。というか、お待ちしています。

『ぼっち・ざ・ろっく!』DVD&ブルーレイ第2巻(第3話、第4話収録)

2023年1月25日発売(ジャケット絵は仮)