三ヶ月間かけてプロジェクト・イン・レジデンスに挑戦したリサーチとその成果

ちひろです!先日、無事にFabCafe Kyoto COUNTER POINTプログラムの修了展示を終えました。会場に足を運んでくれた皆様、本当にありがとうございました。

していいシティという名前でユニットを立ち上げ、初めての地域に根ざしたプロジェクトとして、三ヶ月間京都をフィールドにリサーチと作品制作に取り組んできました。今回はその成果やプロセスをまとめてみましたので、ぜひご覧ください。

〈目次〉

背景

何ができたのか

何ができなかったのか

これからについて

背景

私たちは活動を開始するにあたって「①地域に根ざした活動ができること」と「②手触り感と共に実際にものづくりが出来ること」の二つを満たす環境を探していました。インターネットで検索をしてみたところ、FabCafe KyotoのCOUNTER POINTという制度が面白そうだと思い、早速応募することにしました。

「COUNTER POINT」は、FabCafe Kyotoが提供するプロジェクト・イン・レジデンスのプログラムです。組織を頼らず自分たちの手で面白いことがしたい」「本業とは別に実現したいことがある」そんな好奇心と創造性に突き動かされたプロジェクトのための、3ヶ月限定の公開実験の場です。

ただ募集締切まであまり時間もなかったため、コンセプトもアイディアもないままに「応募するだけなら無料だ!とにかくリサーチします!」と勢いで応募したところ、あっけなく落選。(そりゃそうだ)

と思ったら、次の日には事務局からメールが届きました。

次の週には早速オンラインで打ち合わせをさせて頂き、話すうちにやはり実際に場所を見てみたいと考え、メンバー間で仕事を調整し、すぐさま現地入りをさせて頂きました。

落選したのにも関わらず、丁寧なフィードバックをして頂けることに感動しつつ、改善点を修正する日々が続きました。その後、フィールドワークで感じた違和感から「調律」というコンセプトに着地し、そこを切り口に企画を再び練り上げることになりました。実際のプロジェクトについての記事はコチラ。

ちなみにCOUNTER POINTメンバーとして入居すると、以下の支援を受けることができます。

1. 2Fをプロジェクトの活動拠点として利用できる。

2. 1Fをイベントスペースやミーティングスペースとしても利用可、ドリンクのメンバー割引あり!

3. FabCafe・loftworkのWebサイトやSNSを通じて、プロジェクトの情報発信をサポートしてもらえる。

4. レーザーカッターや3DプリンタなどFabツールを無償で利用できる。

5. FabCafeに訪れるローカル・グローバルでユニークな人たちとのネットワーキングをサポートしてもらえる。

6.近隣の連携ホステルの宿泊料金割引がある。

自身の衝動や偏愛を追求するための制作活動やプロジェクトに熱中できる環境が整っています。(振り返ると、全ての制度を使い倒していました…)改めて、次こそはメンバーとして来るぞ!と決心して、京都を後にしたことを覚えています。

その後も、仕事の合間を縫って年末に滞在しながら、ユニットでの議論を重ねて再応募したところ、ありがたいことに採択を頂き、京都をフィールドに三ヶ月間活動を進めることになりました。

何ができたのか

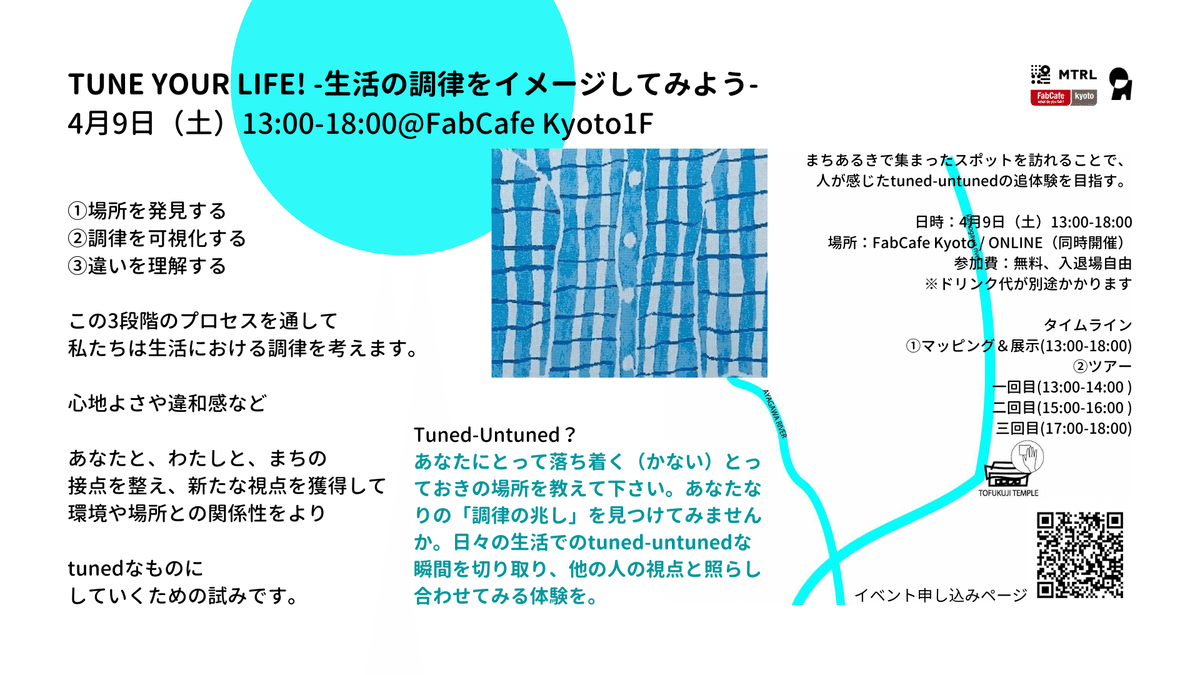

結論としては、京都の生活における調律の可視化を試みるというプロジェクトを展開しました。また調律のヒントを探るために①ボトル②アートブック③マップ④プレイツールを制作し、それらを用いたワークショップやリサーチを実施しました。

私たちの生活は、場所に紐づく居心地が「良い瞬間」や「悪い瞬間」の積み重ねによって成り立っています。その場所を”使いこなしている”感覚があるときをtunedな状態であるとし、逆に"ぎこちなく居づらい"感覚があるときをuntunedな状態であるとした時に、どのような場所が候補に挙がるのか?また人々は場でどのように調律を図るのだろうか?という問いと共に始まったプロジェクトです。

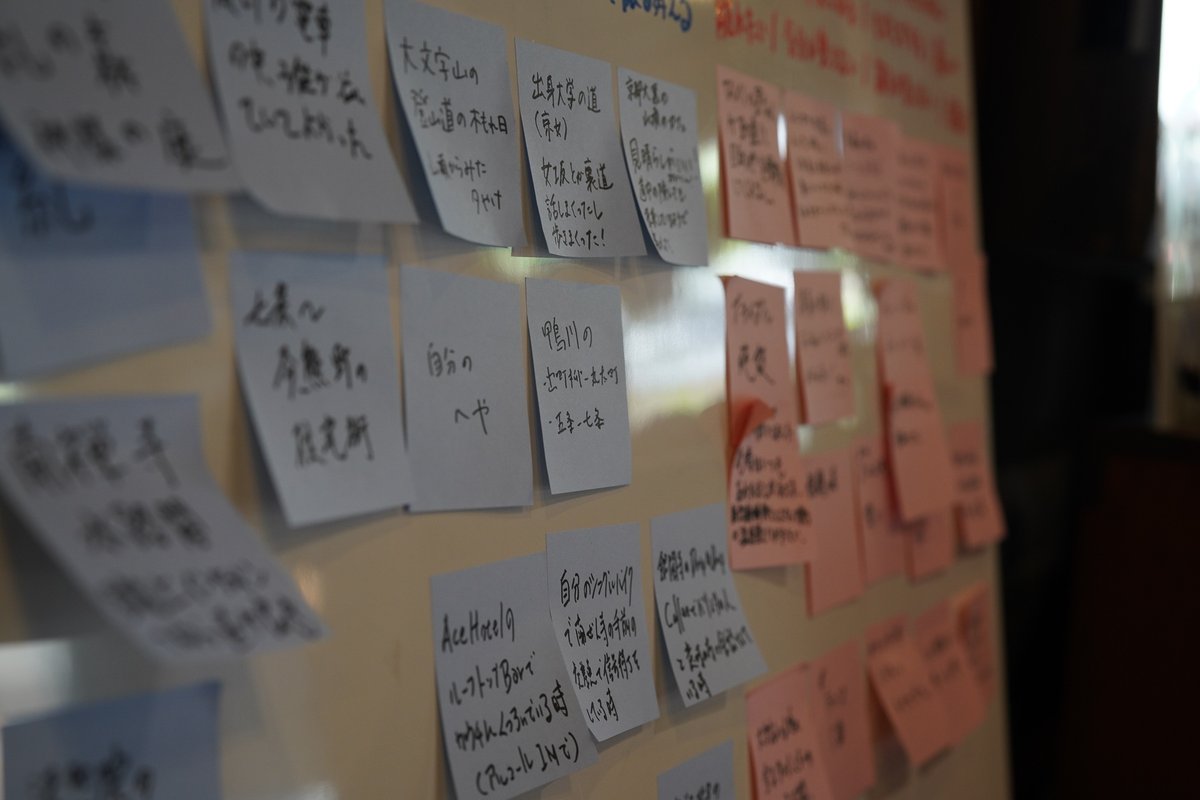

候補地の募集とエリア分け

まずは広く候補を集めるため、FabCafe Kyotoにホワイトボードを設置して、誰でも書き込めるような形で、様々な場所を挙げてもらいました。

同時に、実際に貼られた付箋の場所をマッピングしていきます。その時、付箋を貼ってくれた方に対して、実際に体験した感覚と場所に関する思い出を丁寧にヒアリングしていきます。その中でtuned-untunedに至るまでの発生条件や必要な行動、姿勢などがあれば書き留めていきます。

調律の追体験とアーカイブ

ある程度、候補が集まってくるとユニットメンバーで実際にその場に赴き、付箋に書かれた場所に紐づく感覚を追体験していきました。

さらに、その場における調律の契機を探るため、空間や現象を撮影し、文章と共にファイリングをしていきます。瞬間を切り取った写真と共に、背景情報を記した文章を記載します。また、その裏ページには実際に参考にした付箋を貼り付けました。

一方、調律への理解を深めるには、現場の解像度を高める必要性があり、その瞬間に思いを馳せることのできる仕掛けが必要だと考えました。実際に「調律の要素を閉じ込める」という発想から、ボトリングするという手段を用いて、ボトルによるアーカイブ機能と鑑賞者への伝達の解像度を上げた作品に仕上げました。

場をどのように読み解いていくか

実際にリサーチを行っていくと、同時に調律の必要条件として、場を活用する主体の行動と認識が重要な要素になるということが見えてきました。そこで人々の行動変容を促すための仕組みも検討していくため、ユニットメンバーが在籍する東京大学発イノベーション教育プログラム i.schoolの手法を用いてアイディア発想を実施しました。

今回、活用したのはニーズ×シーズ発想法です。人々の場における行動変容とFabCafe Kyotoで利用できるマシンのシーズ、またプロトタイプ設計のためのキーワードを掛け合わせて強制発想することで、アイディエーションを実施しました。

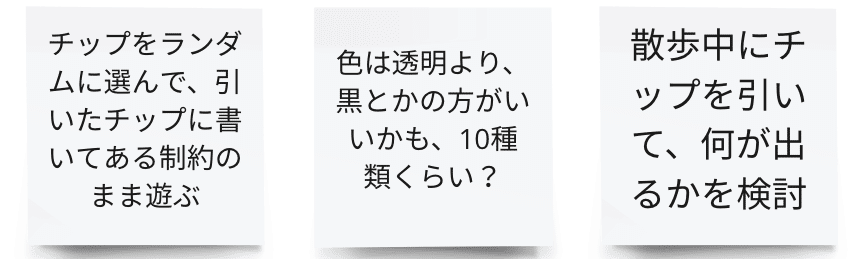

数あるアイディアの中から採択されたのは、チップに絵柄を取り入れ、まちあるきに活用することで、人々の行動変容を促すというプレイツールの案でした。理由としては、プロトタイプ設計における費用や時間もそこまで負担が大きくなく、すぐに実験的に使えて改良がしやすく、リサーチに良い示唆を与えてくれると考えたためです。

早速、デザイン担当のメンバーがチップの原案を作成している傍ら、近くの雑貨屋や画材店を周り、いくつかの素材を調達。調整を経て、UVプリンターを利用し、プロトタイプ第一弾「して」が完成しました。

完成したプロトタイプを用いて早速、まちあるきをを実施したところ、二点の改善点が見つかりました。

①ランダム性を演出したい

やはり実際に作成したチップを活用していくと、その場に合わせた動作が描かれたチップを選んでしまう傾向があることが判明。そのため、動作の選択に対するランダム性の演出が必要だと考えました。

②動詞ではなく副詞の規定が必要

また、場所と動作がフィットしない場合もあり、チップが機能しないという状況も発生しました。そこで、動詞を限定するのではなく副詞を限定することで、手段自体は主体の想像に委ねつつ、行動の自由度は維持したまま、制限をかけることができ、新たな介入方法の拡張を狙えるのではないかと考えました。

そこから再び作成したのがプロトタイプ第二段「もっと」です。

課題の克服に向け、転がしてランダムな出目を狙うダイス状とバー状の二パターンを用意しました。ダイス状は絵柄、バー状は言語で表現をしており、出た目の指示する「もっとつよく」や「もっとゆっくりと」などに従って行動をすることで調律のヒントを探ります。

またプラスチックだと、遊ぶたびに破損の可能性があるため、金属素材を使うことで耐久性の向上を提案しました。完成後は早速、これらの作成したアイテムを使ってワークショップやリサーチを展開していきました。

外で実験をした後、戻ってきて改良に向け、すぐに制作に取り掛かる。このテンポの良さを実現できたのは、やはりファブツールが開放されているという大きな利点によるものだったと実感しています。

※基本的にツール利用は予約制なため、事前確認が必要です。

三ヶ月の活動を経て

1月末から4月末までに至るこれらの作品制作とリサーチの過程をまとめて、プログラムの成果発表として「TUNING 人々の調律を可視化する」の展示を実施しました。

カフェスペースの一区画をお借りする形で、作品とリサーチの過程を展示しました。4月末にこの修了展示を実施したのですが、ちょうどゴールデンウィークが重なっていたこともあり、カフェに遊びに来た多くの方々にも声をかけてもらい、様々なフィードバックを頂くことができました。

また、展示最終日の夜にはCOUNTER POINT PARTYというイベントで活動報告に関するプレゼンの機会を頂きました。他のプロジェクト報告や新メンバーの活動紹介もあり、会場は偏愛と衝動に満ちた議論で盛り上がりました。

何ができなかったのか

振り返ってみると、なんとか修了展示まではたどり着いたものの、紆余曲折が多くあり、まだスタート地点が見えた段階に過ぎない状況です。プロジェクトの中で実際に直面した困難は、色々とあるので挙げるとキリがないのですが、振り返ってみてターニングポイントとしての機会だったと捉えられるものを列挙します。

①ファブツールが使えない!

FabCafe Kyotoでは、ファブツールに関する講習会を定期的に開催しており、基本的にはそちらでの講習を受けた人のみ、利用が認められます。講習は丁寧で大変分かりやすく、素材や作品イメージなども紹介されるのでクリエイティビティが刺激されます。今でこそようやくUVプリンターの動かし方を何となく理解し始めた(未だにサイズ感や印刷のズレが多発する…反省)ところですが、初めてファブツールを利用した時は、講習を受けたのにも関わらず、丸一日何も作れずにマニュアルと睨めっこをした、という苦い経験もあります。

みんながものづくりを進める空間で自分たちだけが取り残された感覚に陥り、不安になり思わず、別プロジェクトの方のもとへ泣きついたことが最初の挫折でした。「最初は皆が通る道だよ。頭でなく手で考えてみよう〜」とアドバイスを頂いたことがきっかけで、根気強く冷静に進められるようになりました。試行錯誤しながら、最初のプロトタイプが成功した時は本当に嬉しかったことを覚えています。

②プロジェクトが進まない!

また、当初描いていたアウトプットイメージの制作難易度が高かったために、どのように形にするかの議論で時間を取り過ぎてしまったことも大きな反省点の一つです。

具体的には、クリアボックスを設置して鑑賞者を実験的に巻き込む展開を想定していたのですが、設置基準や制作期間、フィールド調査、体験の設計など準備段階で議論すべき点が多く、また安全性を考慮すると迂闊にGOサインを出せないという状況に陥りました。結局、明確な答えが出せずに一ヶ月半が経過してしまい、何もアウトプットが出せないままのレジデンス期間終了が脳裏を過ぎりました。そして、この段階で二択の判断を迫られました。

一つ目は、当初のイメージのまま実験まで押し切るのか。もう一方は、プロジェクト名称でもある"Tuning Box"という作品自体の変更に舵を切るかの二択です。メンバー間で話し合う中で、時間や予算の制約といった現実的な側面と、作品ではなく切り込み方に意義があると考え、後者を選択し、とにかく手を動かせる範囲内でものを作り始める方向に切り替えました。

またこの時、ボランティアで相談に乗って頂いた方から強烈な激励の言葉を頂きました。それがきっかけで初心を思い返し、後悔なく走り抜けたいと考え、そのまま最後の一ヶ月間は京都に滞在することを決心しました。振り返ると、当時あのタイミングで頂いた言葉は、自分たちの問いへの確信と原動力になり、今では強く感謝しています。

③コンセプトが定まらない!

プログラム終盤戦はリサーチ、調律の採集、制作のループを何度も行なっている状態だったので、良くも悪くもコンセプトについて振り返り、深く検討する暇がありませんでした。自分たちの"衝動と偏愛に溢れるプロジェクト"に対して、時には「あれ、なんでこの活動をしているのだろう」や「これによって何が解き明かせるのだろう」とモヤモヤしながらも、とにかく行ける日はFabCafeに行き、手を動かし続ける時間が続きました。

活動をしていると、ご紹介を頂いたり、興味を持って話しかけて頂けるので、自ずと嬉しくて企画の話をする機会が増えます。その中でコンセプトの精緻化や軌道修正、アウトプットの方向性など企画の根幹に関わる重大な気づきに繋がることが多くありました。準備せずに話しているからこそ、ふと出てくる言葉選びに疑問を感じたり、納得したりといった、程よく自分たちのプロジェクトを客観視できる良い機会になりました。

コンセプトが定まっていなくとも、手を動かしながらフィードバックをもらえる環境だったことが、自制作への自信や振り返りに繋がる、貴重な時間だったと思っています。

これからについて

今回は修了展示を経て、一旦一区切りという形でプロジェクトは終了となります。一方で、実際に京都で滞在しながら行なってきたこの活動によって、課題のみならず多くの発見と今後への発展性を見出すことができました。これからは、他のフィールドでの実施や、アウトプットの改良などを検討しつつ、引き続き次の活動に繋げていく予定です。

ここまで、長い記事を読み進めて頂き本当にありがとうございます。関心を持ってくれた方はぜひランチでも行きましょう、お気軽にご連絡ください!

ちなみに現在もFabCafe KyotoではCOUNTER POINT新メンバーを募集中らしいです、関心がある人はぜひ。詳しくはこちら!

Special Thanks

滞在中は多くの方々に支えて頂いたのですが、その中でも特にお世話になった方々へこの場を借りて感謝の気持ちを綴ります。本当にありがとうございました。

小瀬古 智之さん

擬態デザイン家 / 小瀬古文庫Founder, Art Director

同じCP7期なのをいいことに毎度相談してばかり…(笑) 本当に小瀬古さんの作品には刺激をたくさん頂きました、また関東ミートアップもぜひ!

井口 尊仁さん

Audio Metaverse, Inc. C.E.O.

プロジェクト推進に必須なマインドセットと気概を叩き込んで頂き、最後まで走り抜けることが出来ました、感謝しています!

なみさん、もめさん、木下さん

(はじめとするLoftworkの皆様)

採択前の丁寧なサポートのみならず、Five Whysのワークや毎回の壁打ちがなければプロジェクトとして成立していませんでした、大変助かりました…!

高田 幸絵さん

FabCafeマネージャー

自分たちの表現を尊重したpjの進め方や設営方法を提案して頂きました。毎回、高田さんの作品に対するポジティブな意見やヒントには救われました!

Len KYOTO KAWARAMACHI

今回のCP連携宿泊先として何度も滞在させて頂きました。素敵な雰囲気と綺麗な設備、またスタッフの皆様のお気遣いで大変心地良く滞在できました。

アオイエ二条

メンバーみんなが気さくに受け入れ、応援してくれたおかげで、活動範囲も広げつつリサーチを進めることが出来ました、お世話になりました。

他にもリサーチを手伝ってくれた方々や、展示に遊びに来てくれた方々、本当に多くの人々の助けがあって、三ヶ月走り切ることが出来ました。本当にありがとうございました!

本活動はFabCafe Kyotoのプロジェクト・イン・レジデンスプログラム「COUNTER POINT」の第7期として採択を受け、サポートを頂いております。

していいシティFacebookページ

https://www.facebook.com/siteiicity4taboo