武経七書(ぶけいしちしょ)は武士の教養書=ビジネス書である。

初めまして!siro_masaruです。

知ることで、人生はもっと楽しくなる!

兵法の道はすべてに通じる。しかし、生兵法は大怪我の基

古から続く兵法や思想は大局を見据えるものが多い。

現代まで残っている言葉には理由があるものだ。

◆武経七書(ぶけいしちしょ)

「武経」とは文に対する武の原典という意味です。

「七書」は7冊を指しています。

❶「孫子」:(そんし)

❷「呉子」:(ごし)

❸「司馬法」:(しばほう)

❹「尉繚子」:(うつりょうし)

❺「李衛公問対」:(りえいこうもんたい)

❻「六韜」:(りくとう)

❼「三略」:(さんりゃく)

武経七書は武士の教養として重宝されました。

現代でもビジネス、勝負事、組織管理や様々な面で活かすことができる普遍的な内容を含んでいます。

この呼び方は宋の時代からと言われています。宋は「文をもって武を制す」を国策としていたこともあり、先秦(時代)以来の兵法書を校訂・公刊しました。

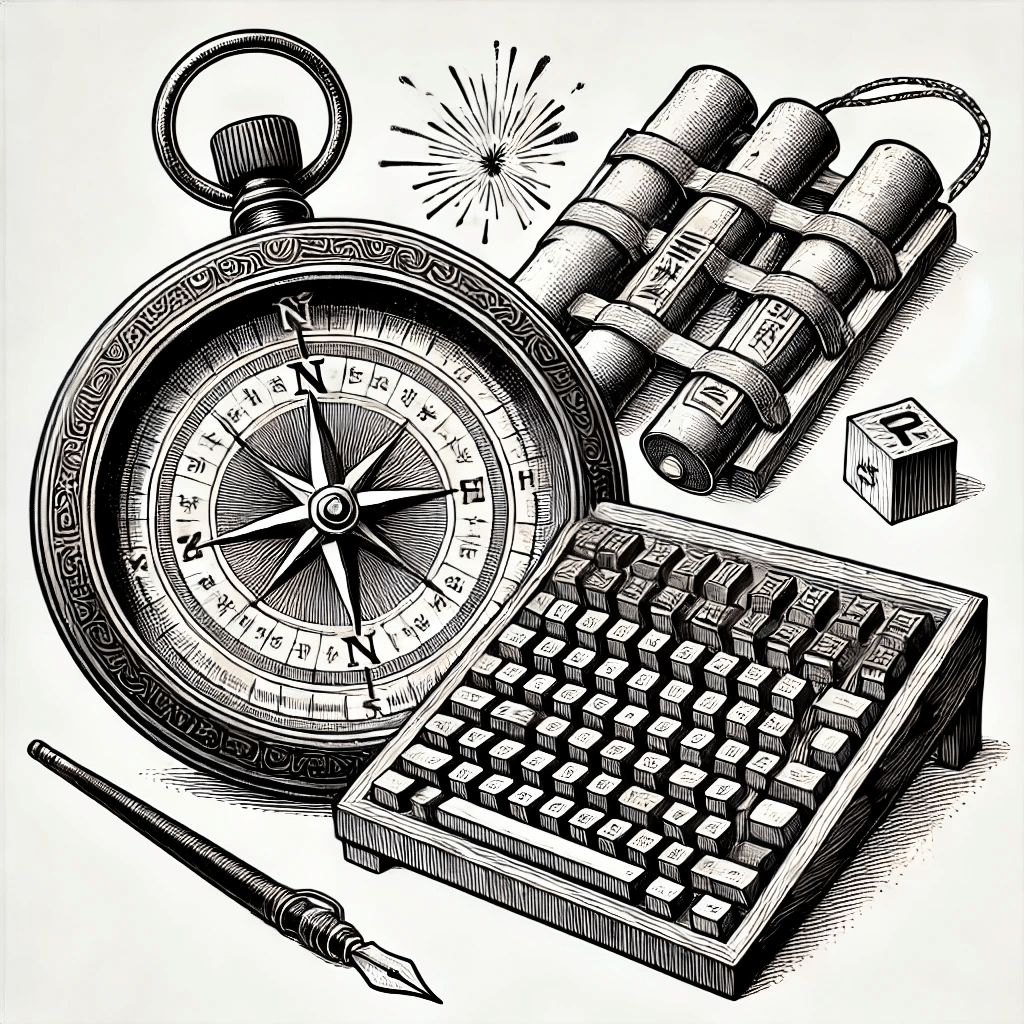

世界史でいう中国の宋代(北宋から南宋まで)には、羅針盤・火薬・活版印刷の三大発明がもたらされた時代というとイメージが付きやすいでしょうか?

兵法書は大量にあるなかで、呪術や占いよりも現実的な戦術や戦略が求められ、この7冊がリストアップされて「武経七書」と呼ばれるようになりました。

中国兵法書の代表的な作品集と言えます。

■孫子(そんし)

現代でも語り継がれる名著。

この1冊でも研究するのはあまりにも時間が足りない。

「孫子曰く、兵は国の大事なり(死生の地、存亡の道、察せざるべからざるなり。)」

(争いとは国家にとって回避することのできない問題である。)

…という文言から始まり、世界で最も古いといわれている兵法書。

紀元前の春秋時代の呉に仕えた孫武(そんぶ)が原著者といわれています。

古いので、孫臏(そんぴん)という違う人ではないかといわれていたり‥‥。

ちなみに戦いを推奨しているわけでは決してなく、「勝負とは生きるか死ぬかなのだから、軽々しくやってはいけませんよ。」ということです。

また、戦いの勝敗は時の運ではなく、「勝敗には明確な理由がある」と打ち出していたのもすごい。

紀元前には「鉄」の存在が「騎馬や軍隊」の規模を大きくし、

争いが国家存亡の要因となり始めた時代であったことも興味深い点です。

代表的な言葉

・兵とは、詭道(きどう)なり

(勝負の本質は相手を欺くことだよ!)

・小敵の堅(けん)は大敵の擒(とりこ)なり

(貧乏人の無理な買い物は大金持ちのご飯だよ!)

・善く戦う者の勝や、智名(ちめい)も無く勇功(ゆうこう)も無し

(優れた指揮官は相手になぜ負けたのか分からせないよ!)

■呉子(ごし)

「呉子」もまた「孫呉」と称されるほど「孫子」に並ぶ兵法書。

実践的な内容が多い。

しかし、孫子ばかりが話題に出やすい。

結論から言えば、「孫子」が優れていて、普遍性に富んでいるからです。

呉子は春秋戦国時代の軍事的状況に基づいており、時代が進んでくると、孫子に比べて応用が難しかったことも影響しています。

特徴として単なる戦略戦術の書ではなく、政治上のやりとりを重要視しています。

また、「和」の重要性を強調しており、国や軍隊、部隊が和の状態でなければ戦争を行うべきではないと説いています。

例として、必勝の策とは、国内の態勢「和」を固めること。

1.良い人材の登用 2.盤石な政治体制 3.国民の支持

これが大前提となると挙げています。

呉子は六篇で構成されています。

図国:政治と戦い

料敵:敵情分析の仕方

治兵:統率の原則

論将:指導者

応変:柔軟に戦術を変更する重要性

励士:士卒を励ますこと

代表的な言葉

・戦いて勝つは易く、勝ちを守るは難し

(戦って勝つことは容易であるが、勝利を維持していくことは難しい。)

・可(か)を見て進み、難(かた)きを知りて退く

(有利と見たら攻撃し、不利と見たら退くのは極めて柔軟な考え方である。)

・具体的な例

1.広大な領土を持ち、人口も多く、生活も豊かな敵

2.兵員が多く、装備も優れている敵

3.近隣諸国の協力と大国の援助を期待できる敵

4.為政者が人民を慈しみ、恩恵が国中にいきわたっている敵

・審らか(つまびらか)にその治(ち)を察し、乱(みだ)るれば則(すなわ)ちこれを撃ちて疑うことなかれ

(敵の出方を見て、もし混乱が続いているなら、いっせい攻撃に移るべし。)

■司馬法(しばほう)

平時と戦時を表裏一体にとらえ、儀礼を重んじる時代の兵法書。

5篇しかないのが悔やまれる。

司馬法という兵法書は司馬穰苴(しばじょうしょ)によって書かれた軍政や戦争に関する様々な規定や心得のたぐいを記録したものが始まりと言われています。

中国の戦国時代になって斉の国で整理されました。

なぜ、斉の国かというと、国の始祖は名軍師と言われた「太公望」です。

ゲームや小説など、どこかでその名を聞いたことはある人はいるかもしれませんね。

「斉」の始祖となる伝説の人物です。

軍師が建てた国が兵法書をまとめないわけがありませんね?

ちなみに「孫子」の作者「孫武」も斉の国出身です。

当初は155篇ありましたが、現代に伝わるのは5篇(「仁本」「天子之義」「定爵」「厳位」「用衆」)しか残っていません。

現存している部分は兵法そのものよりもむしろ戦争における儀礼的なことを書いた部分が多いのが特徴です。

また、戦いをもって戦いを無くすことを目的と考える戦争観にあります。

「孫子」でも、「呉子」でも、敵に隙があれば、すかさず攻撃する記述がありますが、

「司馬法」では陣形の整わない敵に向かうことは卑怯と考えている節や敵に対して情けをかけるべきだとあります。

ただ、これを行った結果…。

「泓水(おうすい)の戦い」で宋の軍は総崩れし、宋襄の仁(そうじょうのじん)という故事となったのは皮肉な話です。

意味:不必要に情けをかけて、その結果、自分が痛い目に遭うこと。

代表的な言葉

・義を争い利を争わず。ここを以ってその義を明らかにするなり」(仁本篇)

(大義だけを争い、利益を争わない。これで「義」に則っていることを示した。)

・兵(へい)、雑(まじ)えざれば、則ち利ならず。(天子之義篇)

(武器には様々な用途のモノを取り混ぜて使わなければ実戦の役に立たない。)

・戦いは軽重(けいちょう)を相為(あいな)す。(厳位篇)

(戦いにおいて、軽装備と重装備を使い分けなければならない。機動力(軽装備)と防御力(重装備)を組み合わせるべし。)

ちなみに、文言の前には軽装備と重装備の相性を語っています。

軽装備同士では被害が大きくなる。

重装備同士でも被害が大きくなる。

重装備で軽装備を相手すれば、勝てるが機動力が低いので攻めきれない。

(遭遇したらすかさず攻撃せよ。)

軽装備は守りには適していないが、陽動や奇襲でかく乱できる。

(機動性を活かして相手の「虚」を突く。)

■尉繚子(うつりょうし)

戦いはあくまで人事を尽くしてこそ活路がある。

現代でも生きる内容が散見される良書。

この本の設定上では尉繚(うつりょう)という人物が、魏の3代目恵王(けいおう)と会い、富国強兵の策を説く話になっています。

原題に残っている「尉繚子」は全部で24篇から構成されています。

前半12篇 後半12篇で大きく分けることができます。

前半は政治、経済、兵法とマクロに 後半は軍の編成、管理、統制とミクロに問題を取り上げています。

1.戦いはあくまで人事を尽くしてこそ活路がある。

天文や占い、神頼みは論外である。

2.戦いを始めたら感情に任せるのではなく、利がないと見たら速やかに収束させよ。

3.必ず勝つ算段が無いなら軽々しく開戦するな。

怪我勝ち(ラッキー)を期待するな。

ここでいう天文は天象異変から吉凶を判断する占い的な技術を指しています。

鎌倉時代でも国家事業とされていた祈祷ですが、紀元前から不確定要素に期待するな。

徹底的に排除して人事を尽くせ。と言い切るのは非常に驚きです。

代表的な言葉

・天官(てんかん)の時日(じじつ)は人事(じんじ)に若(し)かざるなり(天官篇)

(いくら天文で占ったところで、人事(人間が行うこと)を尽くすことには及ばない)

・勝(しょう)を見れば則ち興(た)ち、勝(しょう)をみざれば則ち止(や)む(兵談篇)

(勝算があると見極めたら戦い、勝算が無ければ退く心構えが肝要である。)

・兵(へい)は先(せん)を貴(たっと)ぶ(戦権篇)

(勝負では先手をとって主導権をあることは何よりも重視される。)

■李衛公問対(りえいこうもんたい)

武経七書の中で最も新しい兵法書。

プロ同士の兵法談義が中心で、議論はいつの時代も娯楽だった。

新しいといっても、唐の時代~宋の時代に書かれたものとされています。

別名を「唐太宗李衛公問対(とうたいそうりえいこうもんたい)」略称を「唐李問対(とうりもんたい)」と呼ばれています。

「問対」は「問答」と同じ。まさに問いに答える。

何に?唐の太宗と重臣の李衛公が登場し、兵法問答(談義)をする設定となってます。

それが「唐太宗李衛公問対」=「李衛公問対」というわけです。

「李衛公問対」は上中下の3巻で構成されていますが、全て唐の太宗と重臣の李衛公の問答集です。

戦略戦術はもちろんのこと、教育訓練や歴史上の人物評等と多岐に分かれます。

他の兵法書に見られない部分として、

1.「孫子」「呉子」「司馬法」「尉繚子」等の名言を引用し吟味している点。

2.実戦例や歴史上の有名な戦いの勝因や敗因を分析している点。

3.太公望、孫武、張良、韓信、曹操、諸葛亮等の人物を評価している点。

解説書、注釈書として非常に読む価値のある兵法書と言えます。

代表的な言葉(議論)

・「奇正」とは何か?(上の巻)

「奇正(きせい)」は古代中国の兵法用語で最初に取り上げたのは「孫子」です。

「およそ戦いは正を以って合いし、奇を以って勝つ」と。

じゃあ、その「奇」と「正」はなんなのさ。

というのが取り上げられています。

結論を言うと、

1.勝負は「正」から「奇」に「奇」から「正」変化する。

2.「奇」と「正」は状況において変化する。

3.勝つべきものが勝つ。

「奇正」そのものは水のように定まらない。

・主導権を握るとは何か?(中の巻)

主導権を持てば、敵を振り回せるので勝率は高い。

これが戦局を左右することは間違いないと始まります。

「虚実」(手薄と充実)を把握して「奇正」を操ることにつながるから主導権は重要だと。

また、ベテランが少なくなり、新人ばかりで実戦経験に乏しい。

鍛え上げるためにはどうすればよいのか?という議論では…。

1.普段からの教育訓練が欠かせない。

2.小部隊から徐々に大部隊に拡大する。

3.これで効率よく基本を叩きこみ、大将が兵士を見て奇兵と正兵に選り分ける。

4.えこひいきは一切なく賞罰を明らかにする。

これが主導権を握るための布石につながるとの事です。

目線が国家なので、かなり先の長い話です。

・迷信や占いに頼るのは愚かながらも使い方によって一定の効果がある。(下の巻)

様々な策を講じて敵の誤りを引き出すことが要諦だと論じています。

初めからそれを期待するのは論外だが、プロ同士は1手のミスが勝敗を分けます。

占いや呪いには金目当ての者や愚か者を使いこなすのに有効であると「兵は詭道なり」を引用して説いています。

毛嫌いするのではなく、兵士の鼓舞にも使えると説いています。

相手だけでなく、見方、自分の感情を上手く操れれば、力や勢いを作ることができます。

相手のリズムを崩して、自分のリズムを整える。

こちらが戦いを望まないとき、敵に戦うことができないように仕向けよ。

有利な餌をばら撒く、敵の目標をそらしてしまうのが必要だと説いています。

戦いを望まないのは勝算がない時や準備ができていないときです。

戦いを避ける方法を駆け引きで作り出しましょう。

■六韜(りくとう)

太公望ゆかりの兵法書。

リーダーの必読書で「韜(とう)」は弓や剣を入れる袋を指す。

あまり本を読まなかったという三国志の劉備玄徳も息子に勧めている。

文韜、武韜、竜韜、虎韜、豹韜、犬韜の6巻で構成された太公望ゆかりの兵法書。

太公望は3千年以上前に登場した伝説の軍師。

3千年以上も前の時代では個人で大量の記録を残すのは非常に難しいです。

紙はもちろんのこと、木簡、竹簡や石碑に残せたとしてもここまで記録が残ることは不可能といってよいでしょう。

ちなみに太公望は称号で「太公(周の文王)が待ち望んでいた人物」という意味です。

話の構成は全巻を通じて周の文王、後継者の武王、そして太公望の問答で、太公望が兵法のうんちくを傾ける形式をとっています。

「李衛公問対」の形式に近いですが、あちらはプロ同士の議論形式です。

「六韜」は雑にいえば、大会社の社長が超有能コンサルタントに教えてもらっているととらえましょう(笑)

代表的な言葉

・「君子はその志を得るを楽しみ、小人はその事を得るを楽しむ。」(文韜の巻:文師篇)

(リーダーの楽しみは志を実現すること。受け手や参加者の楽しみは物やコトを手に入れること。)

「天下は君主だけのものではなく、万民のものである利益を共有しようとすれば手中に収めることができる。」

「独り占めにすれば天下を失う。土地や権利は財を産むが万民と分ち合うことが仁。」

「困っている人や苦しんでいる人、悩んでいる人を救うのが徳。」

「つまり、人々に生と利を保証してやることが『道』に他ならない。」「『道』に則った政治を行えば、おのずと天下を治めることができる。」

話のつかみがここから始まるのですから、名著となるのも無理はありません。

この次に賢君の政治の話が出るのですが、「自らの生活を質素にすることから始まる。」

「トップが質素なら税金の取り立てが少なくすみ、民の生活に余裕が出る。」

「その上に立って、適材適所の人材登用を心掛け、恵まれない人々にも救済の手を差し伸べられる。」

と説いています。

・「文伐(ぶんばつ)の法は奈何(いかん)」(武韜の巻:文伐篇)

(武力を使わずに目的を達するにはどうすればよいか?)

12の方法があると説きます。

1.相手の要求を求めるままに聞き入れる。

やがて、驕りが生じ墓穴を掘るのでそこを突く。

2.敵側の寵臣(ちょうしん)を手なずけて君主と権力を二分する。

3.敵国の側近に賄賂を贈り、心をとらえる。

相手国にとって良いはずがない。

4.敵国に美女を送り、政治を忘れるように仕向ける。

その後下手に出て、相手の調子に合わせる。それで勝手に滅ぶ。

5.相手の使者を熱くもてなし、君主を軽く扱う。

新しい使者が来たらそのものを丁重に扱う。

それで君主は前の使者を疑うようになる。これで結束にくさびを打ち込む。

6.相手の内政官を懐柔し、外交官と関係を悪くさせる。

内部がバラバラなら自然と滅ぶ。

7.利益で釣って職責を怠るように仕向け、相手の備蓄を使わせてしまう。

8.相手に協力を求め、相手の利益になるように取り計らう。

これを繰り返し、君主から外国に力を貸すようになればその国は必ず敗れる。

9.相手をとにかく褒めていい気持ちにさせる。

相手が尊大に構えるようになれば必ず政治を怠る。

10.謙虚な態度で仕えて心をつかみ、信頼を得たのちに密かに切り崩す。

これで自然に崩壊する。

11.今以上の地位や報酬を提示し、こちらが十分に備蓄があることを見せて引き抜く。そもそも臣下は高い地位と豊かな生活を望む存在だからだ。

12.餌をばら撒いて相手を誘い、好機が来れば他国と手を結んで始末する。

現代ではこれを直接行うのはどうなんだろうという内容も多いですが、似たような事例や思い当たる節があるのではないでしょうか?

汚いとかえげつないとか感じるでしょうが、これは国の存亡がかかっているので、謀略は必須なのです。

・「士(し)の高下(こうげ)を知る、これを為すこと奈何(いかん)」(竜韜の巻:選将篇)

(武王「人物を見極める方法を教えてほしい。」)

見抜くには8種類の方法があるそうです。

1.質問してみて返答の内容で判断する。

2.問い詰めてどんな対応をするかで判断する。

3.スパイを使って裏切りを誘い、誠意を確かめる。

4.表面からずけずけと訪ねて、人柄を観察する。

5.お金を管理させて、どの程度清廉であるかを確かめる。

6.女性や男性を近づけて、どの程度貞節であるかを確かめる。

7.困難な任務を与えて、どの程度勇気があるかを判断する。

8.酒を飲ませて、酔い方を観察する。

シンプルにまとめられつつも、細やかな方法です。

人事採用のテクニックがうかがえます。

人が人を選ぶのも人事を尽くさねばなりません。

他にも、

敵陣に入った際の動き方。

様々な地形での布陣。

部隊編成や教育訓練のコツ。

『韜』が残っています。

■三略(さんりゃく)

「老子」の影響も多く、日本人向け。

政治や戦いの原理原則をまとめて、本質に迫る。

その名の通り、上略、中略、下略の「三略」から構成されています。

こちらは「六韜」に並ぶと称され、「六韜三略」合わせて「韜略(とうりゃく)」なんて呼ばれています。

なぜか?こちらも太公望にゆかりのある兵法書なのです。

この兵法書にはまず、張良のエピソードが関わります。

「李衛公問対」で2人のプロから高評価を貰っていた名軍師「張良」です。

この「三略」は張良が若い時に突如、謎の老人から渡された兵法書が太公望の書いたものだった。

張良は内容に魅せられ、座右において読みふけり、これが名軍師の下地になったと。

渡した老人の名にちなんで、「黄石公三略(こうせきこうさんりゃく)」とも呼ばれています。

実話かどうかは疑わしいです。

そもそも、三略もいつの時代、誰によって書かれたのかは全くわからない。

特徴としては政治思想や軍事思想、そして思想書「老子」の影響が強いです。

「柔よく剛を制す」など挙げられます。

書かれたのは太公望や張良の時代よりも明らかにだいぶ経っていると考えられていますので、不思議な魅力を持つ兵法書です。

謎の老人が存在した神秘の時代にでも化かされているのでしょうか?

代表的な言葉

上略:政治の要諦(ようてい)

中略:策略や組織の統制術

下略:国の治め方や臣下の使い方

決して、上、中、下は優先順位や重要度のランク付けではありません。

・「柔(じゅう)能(よ)く剛(ごう)を制し、弱(じゃ)能(よ)く強(きょう)を制す。」(上略)

(柔であれば人から慕われ、剛であれば人から憎まれる。弱であれば助けてもらえるが、強であれば目の敵にされる。)

実は柔と剛だけではなく4種類の心構えがあります。

また、この言葉の大本は「軍讖」という言葉から来ていると「三略」に書かれています。

「軍讖」も読んでみたいですが、残念ながら現代では存在していません。

幻の兵法書です。

思想や態度、姿勢は時と場合において良くも悪くもなる。

短いながらも納得感があります。

・「徳(とく)同じく勢敵(せいてき)すれば、以(も)って相傾(あいかたむ)くるなし。」(中略)

(戦いにおいて人徳や勢いが互角であれば、決着がつかないものである。)

この後に、人徳と威厳だけでは策略にはめられてしまう。こちらも策略を持たないと大きな成功はないと続きます。

優れた将棋の指し手同士がたった1手で勝利が決まるように、ぎりぎりの戦いは奇策や秘策で決まります。

戦いは「奇正」を制したものが勝つ。という話は「李衛公問対」で出ました。

・「近きを釈(す)てて遠きを謀(はか)る者は、労して功なく、遠きを釈てて近きを謀る者は、佚(いつ)して終わりあり。」(下略)

(身近な問題を無視して遠い先を考えている者は、苦労する割に成果が上がらない。逆に、遠い先のことはさておいて身近な問題に取り組むものは余裕をもって目標を達成できる。)

目標を掲げるのは非常に大事だが、まずは足元を固めることが重要です。

絵に描いた餅で終わってしまえば、もったいないです。

どのような物事でも目の前の事から対処していくことが重要である。

汎用性の高い教えです。

武経七書は現代でも役に立つ?

これほどのボリュームでも、ほんのさわりでしかありません。

たまには、図書館にでも行って読んでみてはいかがでしょうか?

過去の教えが私たちをより良い方向へ導きますように…。

知識や見聞は、いずれ力になってくれると教えてくれます。

是非、皆様のより良い人生の選択肢が増えますように!

見ていただきありがとうございました!😆