苦悩の共有(「共苦」)と人類の連帯(「憐憫」の感情)

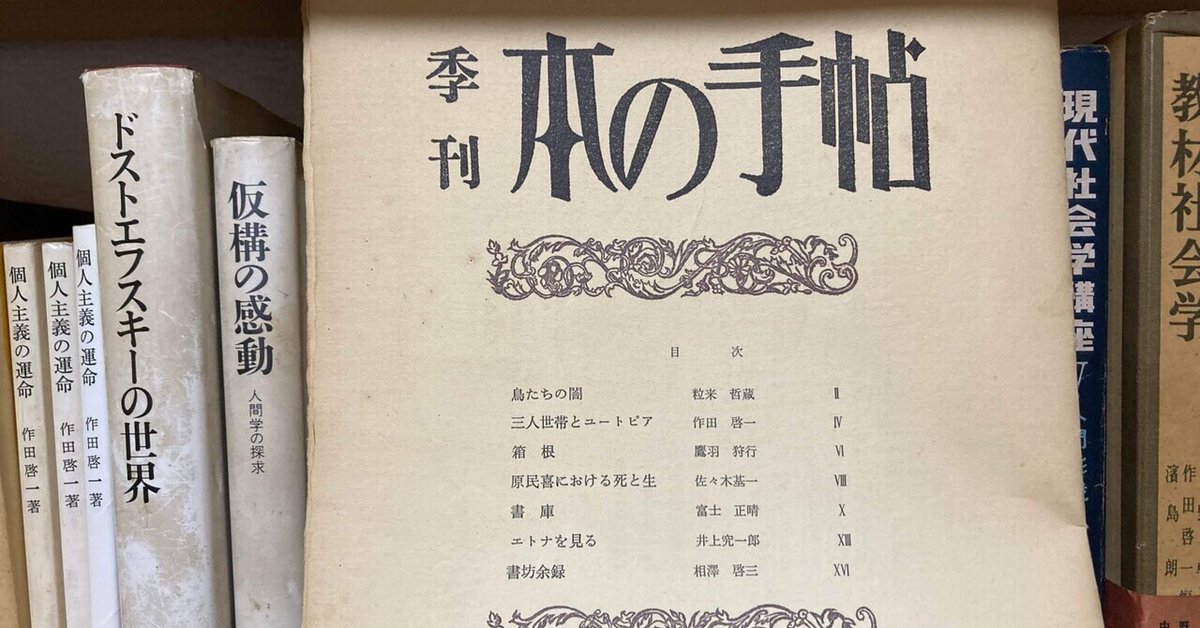

1979(昭和54)年10月『季刊 本の手帖』第23号、昭森社

三人世帯とユートピア 作田啓一

ドストエフスキーの『未成年』の主人公アルカージーは、ある一時期、悪友と共にたまたま街で出会う女性を両側からはさむかっこうで歩きながら、卑わいな会話をやりとりするという趣味の悪い楽しみにふける。アルカージーは、この悪友に、ルソーが少年の頃、向こうから歩いてくる女性に自分のからだのふだん隠されている部分を露出して見せた話をする。この部分とはお尻のことである。くだんの悪友は、その話のどこが面白いのか、またアルカージーが何のためにその話をするのかがわからない。こういう程度の人物なので、アルカージーはこの男と、悪趣味な行動を共にすることができるのである。さて、若い女性がやってきたので、例の悪ふざけを始めようとすると、この女性は少女といってもよいくらいの年頃であるにもかかわらず、しっかりしていて、彼らを激しく罵倒し、悪友に平手打ちをくわす。悪友は怒って飛びかかろうとするが、アルカージーは彼を引きとめる。

『未成年』の中でそれほど重要性をもつとは思えないこの挿話を引用したのは、ドストエフスキーのルソーへのかかわりが、ここに明白に示されているからである。ルソーとドストエフスキーとのあいだには一世紀の隔たりがあるし、出身地や経歴も相互に全く異なっているが、性格の上では重要な類似点がある(松本勤「ルソーとドストエフスキー」、桑原武夫編『ルソー論集』岩波書店、参照)。それは一口に言って、ほとんど瞬間ごとに入れ替わる感情であって、感情は、たとえば尊大と卑屈、冷たさと優しさの両極のあいだを揺れ動く。ルソーがみずからについて語っているところでは、倨傲と謙虚のあいだの転変は、ドストエフスキーの小説の中の人物ほど顕著ではないが、気分の昂揚と沈鬱のすばやい交替という一般的な特性に関しては、ルソーは明らかにドストエフスキー的世界の住人である。ドストエフスキーがこのロマン派の先祖をどのように評価していたかはわからない。しかし先に引用した挿話の中に突然ルソーが登場してくるタイミングから見ると、ルソーの『告白』のある部分は、ドストエフスキーによって深く読み込まれていたことは確かである。少年の頃ドストエフスキーはアルカージーのような気分で街を歩き、お尻を出したジャン=ジャックの心を自分の中に経験したことがあったに違いない。そうでなければ、アルカージーが唐突にルソーのことを無知な悪友に語るはずはない。

しかしここからドストエフスキーはルソーから隔たってゆく。ドストエフスキーはルソーと同様の気分を経験したにせよ、彼はそれを告白しないで小説に書く。そしてこのフィクションの世界で、主人公アルカージーはジャン=ジャックのように独りではなく、悪の分身である下品な友人と連れ立って登場する。二人に侮辱された誇り高い少女が悪友をぶつと、アルカージーはみずからが打たれたかのように衝撃を受ける。なぜなら、悪友は彼自身の分身だからである。このちょっとした挿話の中においてさえ、ドストエフスキーは彼の終生のテーマであった三人生活を、ほとんど意識することなく表現している。すなわち、行為主体(S)-行為目標(G)-この目標をめぐるライヴァルまたは協力者(R)のトリオ。ここでは、Sがアルカージー、Gが少女、Rが悪友である。SはRが自分の分身であるかのように感じている。

このトリオのパタンは、ドストエフスキーの実生活においては、のちに彼の妻となった未亡人マリヤ・ドミートリエヴナをめぐる彼とヴェルグノフの三人関係において、典型的に現われてくる。ドストエフスキーは十歳ほど年下のヴェルグノフを弟のようになつかしく感じ、彼の生活上のめんどうをも見ようとする。行為主体がライヴァルに対して抱く極端な寛容さは、『白夜』から『白痴』にいたるまで、ドストエフスキーの作品を貫く重要な特徴である。

三人生活はルソーにとっても重要なテーマであった。少年ルソー(S)-ヴァランス夫人(G)-クロード・アネ(R)の三人世帯は、『新エロイーズ』の中のサン=プルー-ジュリー-ヴォルマールの関係において再現されている。四十歳の半ばに達したルソーは、ドゥドト夫人に対し、生涯で初めての、そしてただ一度の恋心を抱く。そして彼女の愛人サン=ランベールに対しても、深い親しみを感じる。しかしルソーの三人生活は、ドストエフスキーのそれと似ているようで似ていない。ヴァランス夫人が十歳も年上で、彼は彼女を愛人というよりも母のように愛したせいか、クロード・アネは十分なライヴァルとはなりえなかった。アネはルソーにとって尊敬に値する先輩であるにとどまった。ドストエフスキーの場合のように、ライヴァルに対する愛と憎しみの強烈なアンビヴァレンスを、ルソーが経験したとは言い難い。ドゥドト夫人に対して初めは強く燃え上がった性的欲望も、すぐに鎮静して教師の女弟子に対する愛に変質してしまうから、サン=ランベールとの関係にも淡い感情しか伴わない。少年ルソーの最初に愛した女性が母のような存在であったことが、彼の運命をかなり大きく規定したかのようである。これに対してドストエフスキーの場合は、同性のライヴァルがはるかに重要な意味をもつ。そのために生じる嫉妬が強ければ強いほど、愛の苦悩を共有するはずのライヴァルに対して、それだけ共苦(commisération)の感情も強まる。この憐憫の感情は、ドストエフスキーの作品の中では一人の男性をめぐる女性のライヴァル同士のあいだにも現われてくる(『虐げられた人々』)。そしてついには、共苦あるいは憐憫の感情は、この感情の発生因である異性への恋愛感情をほとんど圧倒するほどまで強まってゆく。もはやGは背景に退いてしまうかのようである。ライヴァル相互は強烈な共苦の陶酔に陥る(ナスターシャの死体を前にしたムイシュキンンとロゴージン)。ルソーの二つの小説(『新エロイーズ』と『エミールとソフィー』)においては、このような共苦の陶酔は全く欠如している。そしてもちろん彼の自伝的作品の中にも、この種の陶酔は出てこない。

私の考えでは、お尻を出した少年ルソーのモチーフを利用しようとしたドストエフスキーが、一人ではなく二人の男を登場させたのは、三人生活に関してルソーとは異なった経験をもっていたからである。一人でお尻を出したルソーのサド-マゾヒズムは、ドストエフスキーの心を経由すると、ライヴァルである分身と複雑に同一化する主人公のサド-マゾヒズムとして現われてくる。この挿話を書くとき、ドストエフスキーはおそらくルソーとの強い親近性を感じていたことだろう。しかしまた多少とも異和感を感じていたようでもある。

三人生活の構成の仕方の違いは、ユートピアの描き方の違いにも反映している。ルソーは共苦という語を使用しているが、ドストエフスキーの場合のような共苦の感情を媒介とする人類の連帯の夢想は、ルソーにはない。『新エロイーズ』において描かれたユートピアは、女主人公との同一化を通じて結ばれる人々のあいだの間接的な連帯の場である。『人間不平等起源論』の中で描かれた自然状態に近い共同体も、一種のユートピアであるが、そこでは閉ざされた秩序の中での共同の幸福がゆきわたっているにすぎない。ルソーの社会理論においては憐憫の感情が意味ありげに登場してくる。その外見にとらわれて、憐憫をもってルソーの思想体系の中の基本概念とみなす研究者もある(たとえばH・グイエ)。しかし私見によれば、ルソーはこの概念を発展させることはできなかった。それを発展させたのは、ルソーと類似した性格特性をもち、似たような三人生活を深く生きたドストエフスキーであった。閉ざされた共同体の枠を越え、人類へ向かって広がってゆく憐憫の感情は、ルソーの中に胚芽をもっていたが、その成熟はドストエフスキーをまたなければならなかった。