AIの学習と著作権の関係の掘り下げ解説

(11/8 18:30 動画も作りました。)

以前動画で「AIと著作権法第30条の4についての解説」という動画を作成しました。

この動画では、著作権法第30条の4とAIの学習について解説しました。

あくまで著作権法第30条の4を中心に話をしましたので、これをもう少し掘り下げて、AIの学習と著作権の関係について解説したいと思います。

なお、私は法律の専門家でも、著作権の専門家でもないただの素人です。

あくまで、素人の私見として見てください。

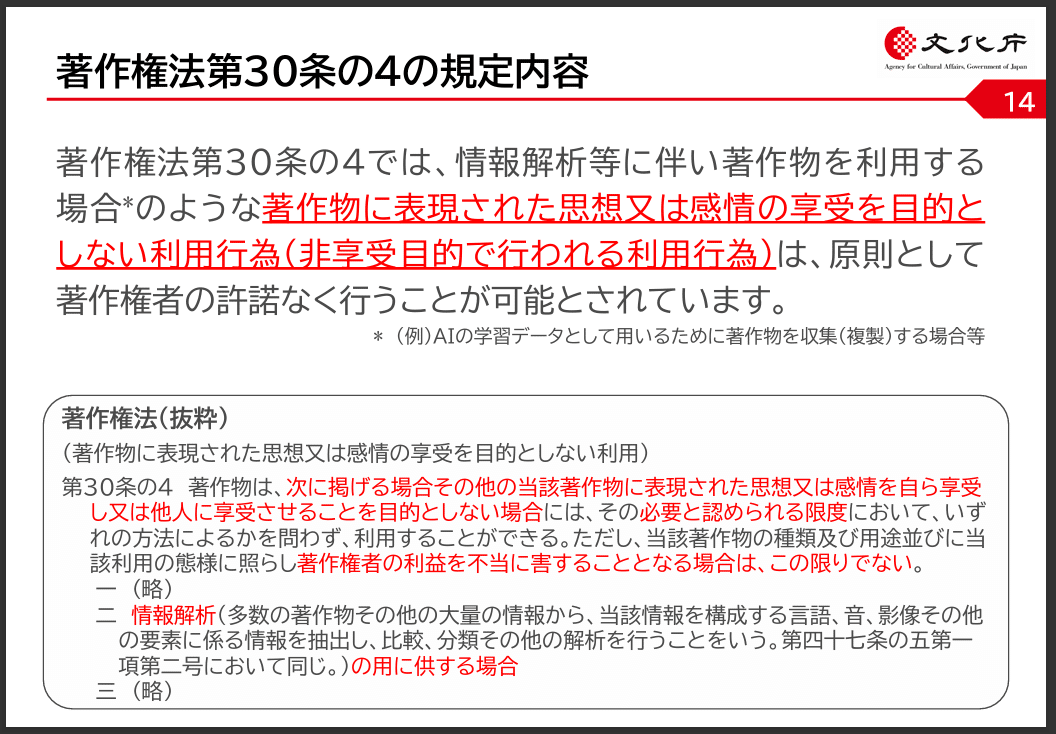

令和6年度著作権セミナー AIと著作権Ⅱから引用

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/94097701_02.pdf

著作権とは?

まず、著作権とはなんなのか、という話です。

その話をするためには著作権法のことを知らないといけません。

要するにどういうことか、というと『著作権法は、「著作物」を保護するものです。』という部分になります。

ただし、著作権法の理念は『著作権法は、著作物の「公正な利用に留意」しつつ、「著作者等の 権利の保護」を図ることで、新たな創作活動を促し、「文化の発展 に寄与すること」を目的としています。』となっており、ただ「保護」をするのではなく、「公正な利用」をもって「文化の発展 に寄与すること」が目的となっています。

これは著作権法を理解するうえでかなり重要なポイントとなります。

では、著作物はどのように保護されているかというと、「著作物」の「著作者」に権利が定められています。

権利としては大きく「著作権」と「著作者人格権」があり、その「著作物」の利用形態ごとに支分権というものものがあります。

ここでポイントとなるのは、あくまでこの認めたれた支分権の範囲でのみ権利が認められている、ということです。

つまり、著作権者は著作物に関してすべての権利を有しているわけではない、ということです。

さて、ここで各支分権をよく見てほしいのですが、「学習権」や「解析権」といったような権利が存在していないと思います。

つまり、著作権及び著作者人格権では、(人間も含めた)「学習」や「解析」に関する権利は存在していない、ということです。

そのことから、そもそもAIの「学習」は著作権及び著作者人格権で制限することはできないわけです。

著作権法第30条の4についても、著作権の権利制限規定であり、学習の是非は判断していません。

あくまでAIの学習データとして用いることを目的とした場合は「非享受」目的であるため、著作物の収集(複製)が許諾なく行える(著作権が制限される)、ということになります。

なぜ、「学習」や「解析」が権利として定められていないのでしょうか?

この辺は完全な私見ですが、そんなものを定めてしまえば著作物の「公正な利用」を妨げ、「文化の発展」を妨げるからだと思います。

「学習」や「解析」というのは何もAIに限った話ではありません。

普通に人間も「学習」や「解析」を行っています。

その際一々著作権者に許諾が必要だとしたら…、そんな非現実的なことはありません。

そもそも「学習」や「解析」といったことを行うことで、新たなものが生まれ、文化が発展していくのですから、著作権法の理念からしてもこれを制限するようなものは望ましくないと思います。

このように、AIの学習そのものは、著作権または著作者人格権では制限することができないことを今回はご紹介しました。

このことで、AIと著作権の関係の理解につながればと思います。