無断学習についての暫定まとめ

無断学習についての暫定まとめ

— siouni🍎AIでなんか作ってる人 (@siouni_unia) November 9, 2024

・「学習権」なんてない

・「学習」目的の「複製」は「非享受」目的なので30条の4に該当して「権利制限」される。

・生成物を「享受」する目的があったとしても、それをもって学習が「享受」目的とはならない

・そもそも「学習」されることでどんな「具体的な損害」が?

いつものことですが、あくまで素人の私見です。

「学習権」なんてない

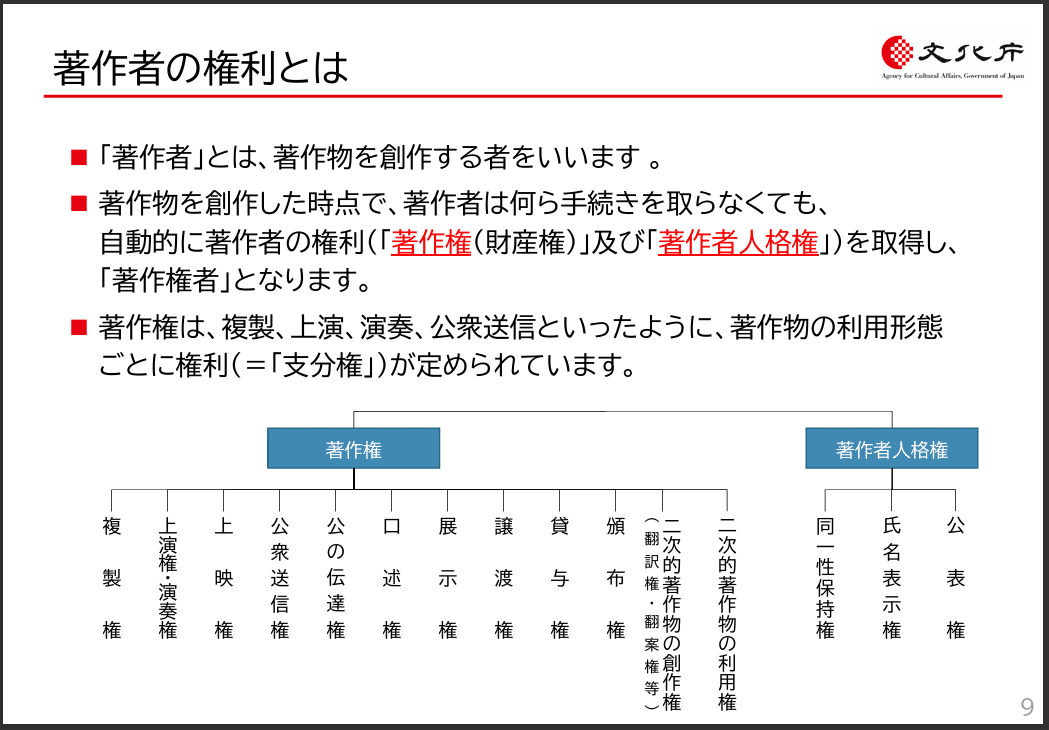

著作権と著作者人格権それぞれの支分権だけが「権利」として認められています。

その中に「学習権」などという権利はありません。

存在しない権利を主張することはできません。

あくまで、学習に伴う著作物の利用行為において、支分権の範疇で権利を主張しなければいけないと思います。

具体的には、学習の際に発生する「複製」が該当すると思います。

「学習」目的の「複製」は「非享受」目的なので30条の4に該当して「権利制限」される

著作権法第30条の4は「権利制限規定」です。

なぜ、AIの学習が「非享受」に当たるかというと、コンピューター上で学習を行うだけで、「著作物に表現された思想又は感情の享受」を行っていない、つまり「非享受」である、ということになります。

これは、著作物の公正な利用と判断されているので権利制限規定が適用されているのだと思います。

では、「享受」とはなんでしょうか?

ここにはないですが、イラストも鑑賞すること、でしょうね。

漫画だと閲読と鑑賞両方なのかな?

ともかく一般的に著作物を楽しんだりする行為が「享受」のようです。

そして、こんなことを言う人達がいます。

「生成物を楽しんでるのだから享受目的だ!」と。

生成物を「享受」する目的があったとしても、それをもって学習が「享受」目的とはならない

生成物を「享受」していたとして、それは誰の著作物の著作権を侵害しているのでしょうか?

この資料にもある通り、「当該著作物」に表現された思想または感情を享受する目的があるか、です。

学習に用いられた著作物が「当該著作物」で生成された生成物は別物ですから、生成物を「享受」する目的があったとしても、それをもって学習が「享受」目的であるとは言えません。

では、非享受目的を満たさないケースはどんなものでしょうか?

ややこしいので、RAGについては割愛しますが、著作物の類似物を生成することを目的としたAIの学習に伴う複製は「非享受目的」の要件を満たさず、30条の4は適用されないと考えられます。

類似物を生成することを目的としたAIの学習は、例えば「狙い撃ちLoRA」などが可能性があります。(狙い撃ちLoRAが悪いわけではない)

要するにはAIをコピー機のような使い方をすれば、それは著作権侵害になる可能性がある、ということです。

そもそも「学習」されることでどんな「具体的な被害」が?

先ほど述べたような、類似物を生成することを目的とした学習を除いた場合、学習されることの「具体的な損害」とはなんなのでしょうか?

これはアメリカでの裁判なので、日本の判例というわけではありませんが、その主張は非常に常識的で、日本でも似たような判断になるのではないかな、と思いました。

裁判所は、原告が裁判を裏付ける十分な被害を示していないと指摘した。「認識可能な損害」を主張できるか「懐疑的」としたが、原告が改めて裁判を起こすことは認めた。著作権管理情報の違法な削除という主張はオープンAI側の説明に基づき退けた。

つまり、お気持ち以上のきちんとした「損害」を主張できないのであれば、そもそも裁判にすらならない、ということです。

結論

ひとまずの結論として、無断学習はスタートラインからして無理筋な話だと思います。

もう少し現実的なところを論点にすることをおすすめします。