日光を旅する⑤(最終回)東照宮で見つけたステキなもの

4か月ほどかけてお伝えしてきた「日光を旅する」シリーズは、今回の日光東照宮をもって終わりになります。

東照宮は、三代将軍 徳川家光が「金に糸目をつけるな」と命じて改築させた、当時の芸術の粋。

ここには意外なほど多くの、獏の彫刻があります。

人の夢を喰うとされている霊獣の獏のこと。夢のほかにも銅や鉄など金属も食べることは、あまり知られていないかもしれません。

戦争が起こると、武器をつくるため銅や鉄がなくなります。

だから獏が現れるのは、世の中が平和になったあかし。

獏は、平和の象徴でした。

上の社号標は、吉沢亮…ではなく、渋沢栄一の揮毫だそう。(2021年の大河「青天を衝け」に重ねがち)。この美しい筆跡、つい見入ってしまいます。

1818年に再建された高さ35メートルの五重塔。江戸時代後期に発明された工法によって、心柱は鎖で吊り下げられ礎石から浮いているといいます。

木造建築が収縮しても、心柱が屋根を突き抜けぬように。

地震や風による揺れを調整するように。

あの人だかりのしている場所は…?

厩といえども、御神馬を繋ぐとなると流石に豪華。

オペラグラスで覗かないといけないくらい高所に小さく見えるものだろうと勝手に想像していたのですが… 思いがけずも近いところにいらっしゃるんですね、三猿さん。

彫刻は神厩舎の向こうの側面にもつながっていて、子猿が成長していくさまを表します。

この一連のお猿さん達をモチーフに、ブレスレットができそう。どこか海外の高級ブランドが出したら面白いかも? その名も「Saint Salut(サン・サリュ)」…… 無理して訳せば「救済聖人」(知らんけど)。 宗教の多様性。

狩野探幽が想像で描いたとされる「想像の象」です。

(どう見ても獏っぽい…)

立浪の彫刻、波に飛龍の透かし彫り。

(右)経蔵(きょうぞう)こちらも綺麗。

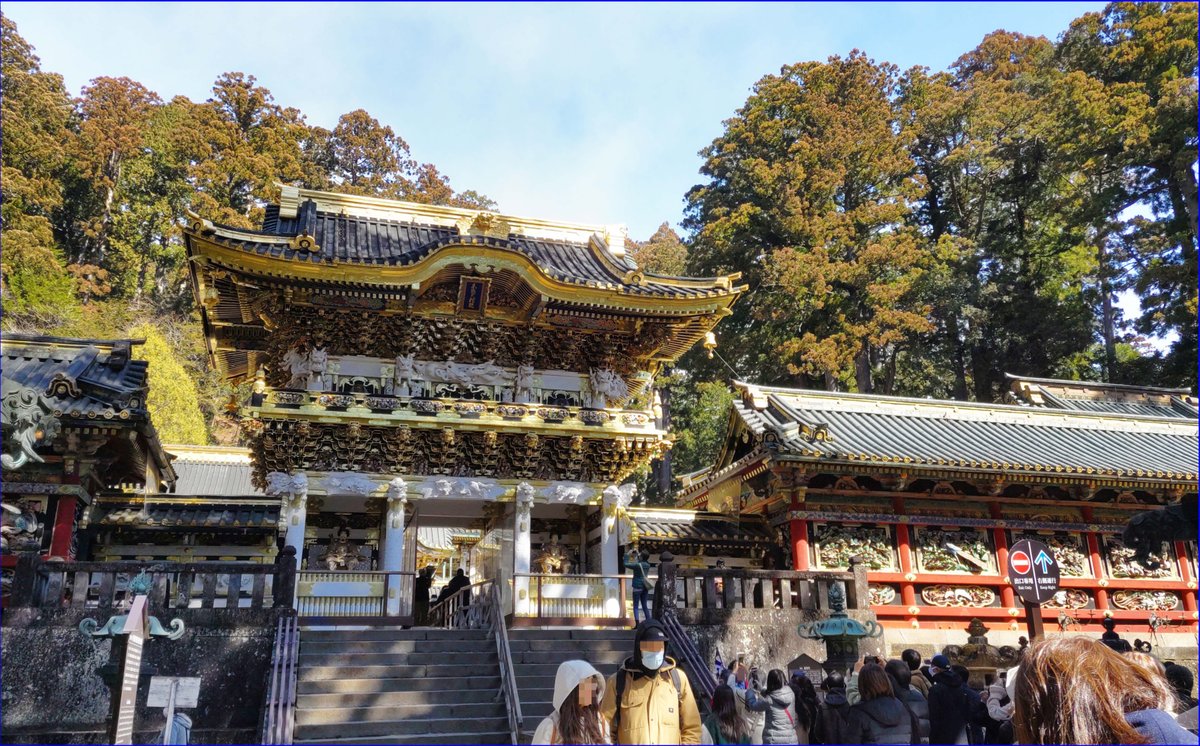

陽明門は高さ11メートル、間口7メートル、奥行き4.4メートル。508体の彫刻におおわれている楼門です。実際は、意外なくらいこじんまりしたサイズ感。

麒麟、龍、龍馬、唐獅子のほかに唐子や君子の彫刻もあって、いつまでも見飽きず眺めていられるということから、「日暮らしの門」とも呼ばれます。

陽明門に見られる多くの人物像は、泰平の世をもたらした徳川家康公の功績を称え、理想的な政治の在り方を示すものと考えられる。

なんか、左側の唐獅子のかたの表情、気になりません?

うーむ、見れば見るほど、どこかで見たことあるような…

陽明門には渦巻模様の刻まれた柱が12本ありますが、そのうちの1本は模様が逆さになっていて、「魔除けの逆柱」と呼ばれています。(上の写真の左側)

我が国では、完璧な状態には直ぐに魔が差し始めるとされ、立派なものであるほど意図的に文様の向きを変えたり造り残しをしたりする。この下向きの彫刻も陽明門が未完の状態であることを示し、崩壊を防ぐために施されたと考えられている。

わざと崩すってなんだかステキ。遊び心と謙虚な心。望めば達成できるのに、求めすぎない穏やかさ。

物ごとは完成すると、そこから崩れ始めます。完璧主義のかたお気楽に…。

神輿舎の中には3基のお神輿が据えられていて、中央が家康公、右側が豊臣秀吉公、左側が源頼朝卿の神輿です。(いま奥に見えているのは、豊臣秀吉公のもの)。

唐門より昇殿できるのは、将軍に拝謁できる身分以上の幕臣や大名に限られていました。御本社(拝殿、石の間、本殿)がこの奥に。

御本社(本殿・石の間・拝殿)

では、下足箱のある出入口から御本社へあがってまいりましょう。ここからは撮影禁止です。

人間の世界である「拝殿」より、少し落ち込んだ空間である「石の間」へと下りていくと、足裏に冷たい感覚。立ち入れるのはこの石の間まで。目の前には神の世界である「本殿」が、幅いっぱいの扉を閉ざし沈黙を守っています。扉の上部には、何体もの獏の彫刻がまるで本殿を守るかのように。

本殿は東照宮の中でもっとも重要な場所で、一番奥の部屋に神霊が祀られているといいます。

ちょうど石の間に下りたときのこと。後ろの拝殿で見学者が留められて東照宮の説明が始まったため、本殿を前にして暫し一人。 厳かな空気のなかで、家康公の気配を感じて。

「当時の人たちが、どんなに平和を望んでいたかということが伝わってきます」と、東照宮のかたが説明なさっているのが、印象的でした。

さてここからは、「眠り猫」の下を通り、坂下門をくぐって、奥社へと向かう石段を上がってまいりましょう。

ずっと熟睡していてねー。

猫が眠って、雀が自由に遊ぶ世の中を……。周りに牡丹が配置されているわけは、牡丹が咲くころ猫が眠くなるからだとか。日光金谷ホテルの方が教えてくださったことの一つです。東照宮にある彫刻のうち、植物のモチーフでもっとも多いのが牡丹だということも。

東照宮は、平和の世界。

坂下門は奥社へ向かう参道の入り口です。江戸時代、奥社へは将軍家のみ参拝していました。

奥社へ至る石段の数は 207。無理せずに休みやすみ参りましょう。

「人の一生は重荷を負いて遠き道を行くが如し。急ぐべからず。」

御祭神徳川家康公が生涯の経験の中から身をもって示された尊い教え「東照公御遺訓」の冒頭部分。家康公の思想をまとめたものであり、後世への指針である。

このあたりは思いのほか傾斜がきつく、フラフラと左右によろめきながら最後のふんばり。

将軍のみ昇殿が許されていた奥社拝殿です。この拝殿の背後が、家康公の御墓所になっています。

奥社拝殿の後ろへまわって、家康公の御墓所である奥社宝塔へ。(夜に一人でここに取り残されたりしたら、どれだけ迫力あるだろう)と想像しつつ、まずは一周…。

御宝塔を回りきったあたりに、御神木である「叶杉」が立っていました。

この老木の洞に祈ると願い事が叶うとされる。正確な樹齢は不明だが、東照宮の建立時にはすでに存在し、奥社を見守り続けてきたと考えられている。人々がいつ頃この木に祈り始めたのか、また木の上部がいつ失われたのかは不明である。

洞に向かってお祈りをしたら、すみやかに次のグループへと順番を譲らねばなりません。しかしその場を離れてすぐ、いまの願いごとを叶えのちに、さらに叶えたい次の願いごともあったことを思い出しました。そのまま去れば、きっと悔いが残ることでしょう。

御宝塔をめぐる通路は、叶杉を過ぎたあたりで狭くなっており、引きかえしは厳禁です。追加のお願いをするために、わたしはもう一周巡ってきて、また叶杉に辿りつきました。

「先ほどお願いした者ですが、もう一つ…… ムニャムニャ」

心ゆくまでさらなる願いごとを唱え、奥社拝殿へと戻ったときのこと。そこに、お神籤の箱がありました。

ちなみにですが、お神籤は「大吉」が出ると逆に気をつけねばならないとききます。わたしの場合、6年前に萩の松陰神社で大吉をいただいた時がまさにそれ。直後に乳がんが見つかりました。それから治療し、いま生きているのが「大吉」です。

(其処のそなた、是非これを引いていきなされ)

わたしはお御籤の箱へと引き寄せられました。

「大権現」というわりには、眠り猫がイラストされたキュートな御籤。

ワクワクしながら開いてみると…

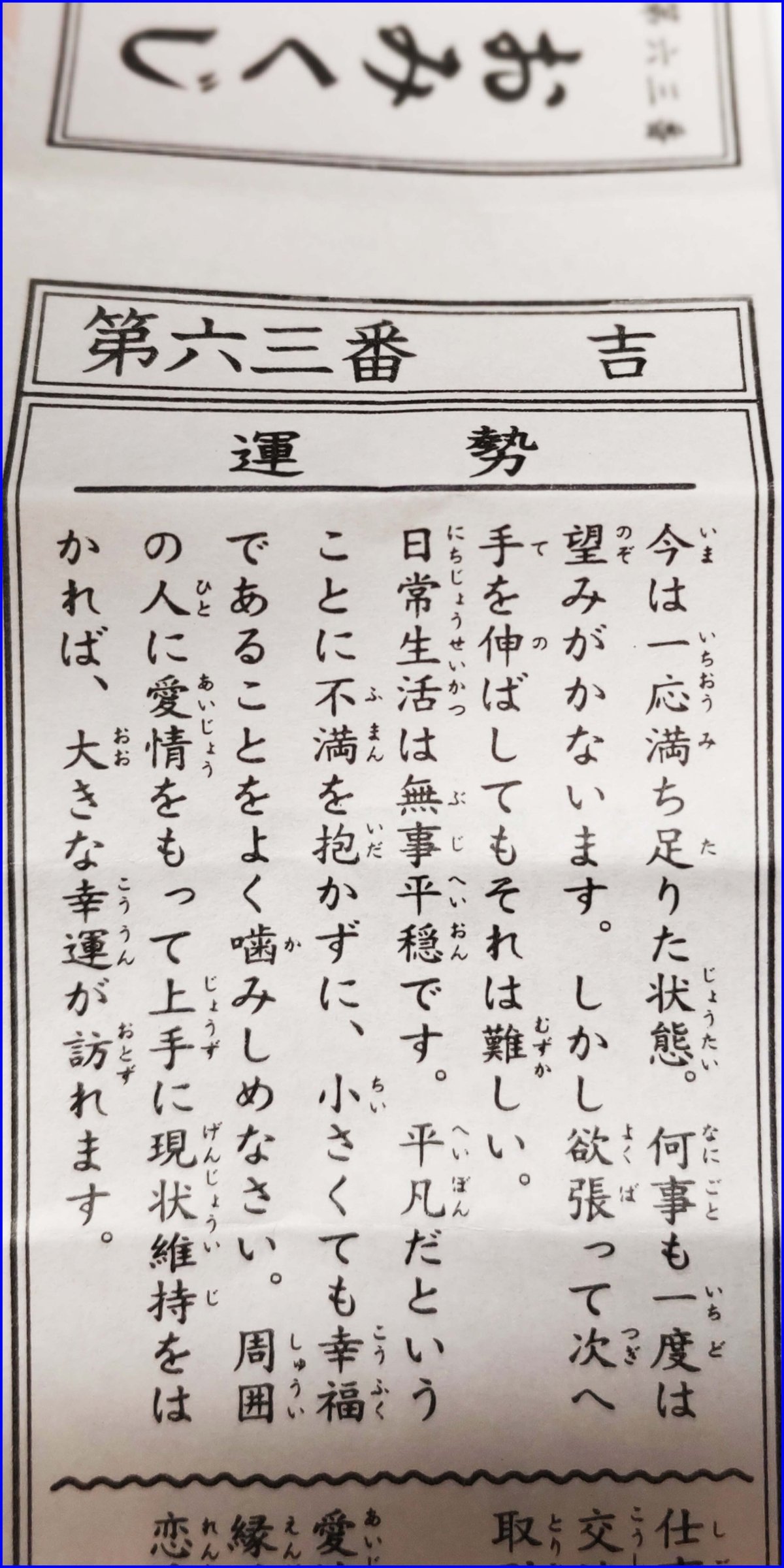

「吉」

――― そうそう、これ。大きすぎる吉じゃなくって、このくらい普通なのがちょうどいい。何ごとも…

うんうん頷きながら中をよく見てみると、次のように書かれているではないですか。

今は一応満ち足りた状態。何事も一度は望みがかないます。しかし欲張って次へ手を伸ばしてもそれは難しい。

日常生活は無事平穏です。平凡だということに不満を抱かずに、小さくても幸福であることをよく噛みしめなさい。

さすがの即答。現代のメールやチャットも難なくこなせるスピード感じゃないですか? 上司にしたい戦国武将 no. 1。

「あ、やっぱりちょっと、欲張りすぎでしたね…」

こんなふうに自分の欲深さを指摘し諫めてくれる、ちょっと辛口のお御籤こそが、わたしにとってはいちばんの、最高の吉なのです。

おわり~