ハッカの生育状況から土壌の健康度は測れるか?

こんちわこんちわ、ラベンダー栽培家のエフゲニーマエダでっす。

本稿ではラベンダー関係ではなく、裏庭ハーブ畑に植えているメントール採取用北見ハッカのレポートをテーマにしやす。

いや〜ついにユウゼンギク(Symphyotrichum sp.)が咲きはじめ、秋の訪れが目に見えてきてしまいました。

とはいってもまだ日中気温は30℃に差し迫る日も珍しくないので、夏と秋、まだどっちつかずな状況でもあるんですけどネ。

ハッカの育ちにギャップ発生。

さてさて

裏庭ハーブ畑の草抜きをしつつハッカたちを眺めていて、ある"生育ギャップ"を発見しました。

どうも育ち方…というか葉っぱの茂っている量と黄変の有無がみられるのです。

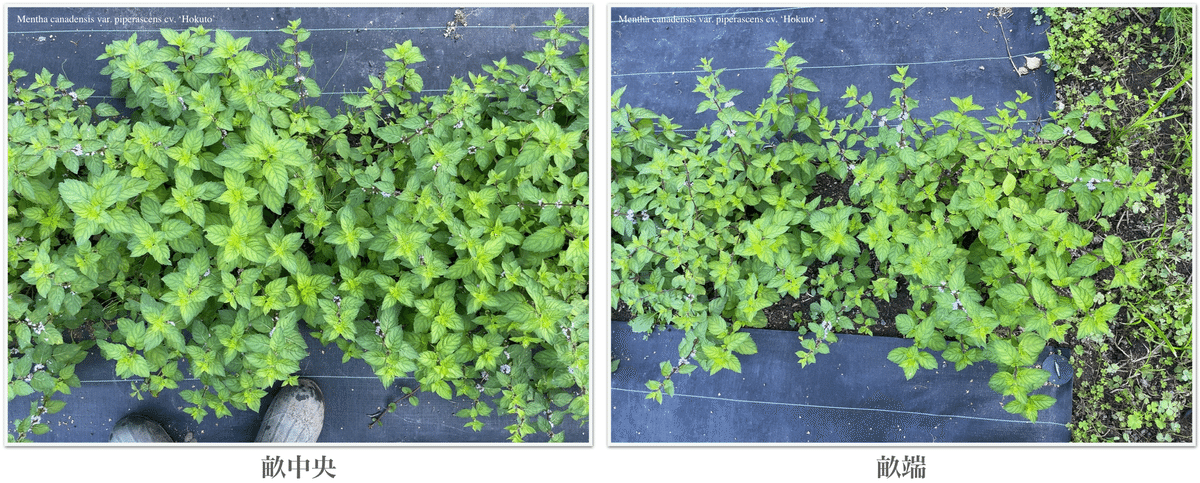

左は畝中央部の典型的な部分を写したものですが、そちらは見たところ青々と健全に育っているようすの北見ハッカ'北斗'。

そして畝中央の写真撮影箇所から数メートル離れた畝の端っこに育つ株は葉っぱがやたらと黄色く、葉の量も少ないようす。

これほど育ちにギャップがあるとおっどうしたどうしたとなるのも無理はなく。。。

隣のハッカ畝の端の株を見ても状態は同じようで、やはり葉っぱの量が少なく黄色味がかっている葉が多い状況。

むしろ葉が大きく育っているので土壌栄養の偏りだろうか?

しかし別の畝では別にそんなこともない状況のようであったりなど。。。

葉っぱが大きく育って(もしや別品種か?)いたり、畝の端であっても黄変が少なく他の健全株と同様に青々と育っていたりするのです。

中央には6月末救い出したジャコウアオイ(M. moschata)も仮植されている。

こちらはハッカ畝より先んじて6月11日に構えたハッカ花壇。

ウチで最も早くに植えられた北見ハッカ(北斗)ですね。

彼らも同様に葉っぱが黄色くなっていたり、青々と育てていない様子なのです。

畝植えのハッカたちと違い、土面がやや高めとなる花壇植えであり、水落ちしやすい構造。

そして植え付け用土はこの場所にあった元来の土を使って植えており…なのでおそらく栄養不足が疑われるのです。(あるいは木の下なので日照不足)

ハッカを植える当初は湿った土に植えるべきか乾いた土に植えるべきか定かではなく、あえて乾いた土に実験的に植える意味でこの花壇植えハッカを作っていました。

感染症には詳しくないが、病気説も疑っておいたほうがよいのだろうか。

考察。

畝の端っこに限ってハッカ株が弱々しく育っているようすなので、①植え付け前の畝づくりの時における土の耕しの程度(起す深さや土の混ぜ具合)が畝中央より甘かったかな?というのが一つ目の考察。

農業知識的に、土起しが甘く浅かったりすると土壌深部に沈下した栄養分が表土に充分起き上がってこないので栄養分が乏しくなってしまうらしいんです。

裏庭ハーブ畑として再開墾する前は10数年畑作が放棄されてる元畑でしたしね…

そして他には、②畝の端にあたる部分は特段栄養分が乏しい土壌であった説など。

実は畝を作る前、5月時点で草を引っこ抜きまくってた時期のことなんですが、ちょうど畝の端にあたる部分はイネ科雑草(スゲ?)の群生地でした。

多種の雑草を差し置いてイネ科雑草が茂っているエリアだったので、もしかすると土壌栄養的なギャップが生じていた可能性が考えられるのです。

通常イネ科は土壌栄養の乏しい条件:より厳しい環境でも盛んに生育する植物種。

さらには③畝の端なので雑草と接触していることにより成長が妨げられている説も考えられるのですが、写真3枚目の別畝では畝端であってもそこまで弱ってはいない様子なので、③は例外とみることができそうです。

打開策としては。

まぁ弱っている疑惑のある株に液肥か、雨が多いので置き肥をしてみることでしょうかね。まぁ応急的な栄養補給です。

それで再び青々と葉が茂って育てば、「栄養不足であった」と結論づけられるでしょうか。

あとは、圧倒的にハッカ栽培の知識不足なので、素直にハッカ聖地である北見ハッカ記念館に行ってみてアドバイスを仰いでみる、など。

北海道の反対側:北見までの遠征なので遠いですけどね!

おそらく北見ハッカ記念館に行けば、何十年もハッカを育ててきた経験のある方々に育てられている植え込みのハッカを観察できるハズなのです。

プロの手により栽培された、ベストな状態のハッカを観察できる。

そう、ラベンダーのファーム富田のようにね…!!

ハッカらしい来客も初目撃!

名前の通りハッカに付いていた。

そういえばハッカ畝の草抜き中に珍しい模様のハムシを発見。調べるまではわからんかった。

フランスのラベンダー病害情報で見たローズマリーハムシに似ているような気がしたのでビビって調べてみると、どうやら日本には普遍的に存在するハッカハムシ(Chrysolina exanthematica)だった!

そんなに生息密度の多い虫ではないらしく、他に探してみてもこの1匹だけだった。

ハッカやシソ科植物に対して重い食害を与える害虫ではないようだ。

P.S.

これ、土壌の肥沃度≒健康度を測るモデル植物としてラベンダーを選んでいると、ラベンダーはハッカに比べて成長が幾分遅いのでおそらく土壌の状態を測る植物には向いていないと思われるんですよね。

仮にラベンダーだった場合、枯れるか育つかの両極だったり、あるいはミントの近縁植物であるハッカのように直接地植えにはできないので、やはりラベンダーを土壌評価の植物として使うには無理があるんすよねぇ…。

いいなと思ったら応援しよう!