現代蹴球戦術論【序論① サッカーを定義する】

FIFAのワールドカップカップは時より、人々のサッカーの興味をかきたてる。かく言う私もその一人ではあった。蹴球より野球の家庭で育った私であっても、幼いころから「にほんを代表しているせんしゅ」は記憶の中にある。それは年代的に日韓W杯の後にものごごろがついたことが関係してよう。

一方で、私は未だ体系的なサッカーの戦術論を聞いたことがない。それは日本語で出回るサッカーの戦術書が少ないのか、プレイヤーである選手やマネジメントする監督が、戦術を体系化しないのか、はたまた一子相伝のような秘匿性があるのか。

恐らくそのいずれでもなく、ただ蹴球の性質として、「身体を動かして理解するものは、言語化することが難しい」ことが理由であると考えられる。そこにサッカー後進国とも言える日本において、「理論的なサッカーで日本をひいては世界を席巻する野心をもって」体系化をはじめた人物がいる。

Leo the football さんである。

自ら蹴球に関する理論を展開する中で、それを社会人サッカーにおいて実践し「Jリーグ」を目指している彼の活動は、乾ききったもの書きのモチベーションを喚起させるには十分であった。知識量ゆえ批判的な言説も多いためアンチも結構いるのだが、サッカーにおいて10年後世界に名が轟いていてもおかしくないように感じる。(なんなら、20年後プレミアで指揮とってそうである。)

現代蹴球戦術論を書くにあたってもう一つ参考としたものがある。

ネマタさんの『現代麻雀技術論』である。

筆者は麻雀に青春を捧げた、もとい麻雀で人生を棒に振った人間なのだが、麻雀がうまくなるためのバイブルである現代麻雀技術論は、人々が麻雀で勝つための道を整備した。そのさきがけとして、とつげき東北さんの『科学する麻雀』もあるのだが、それはまた別の機会に話そう。

麻雀においても、言説が氾濫していた時期があった。是非をともかくとして「流れ」論をはじめとしたその曖昧な言説は、このブログ、書籍の前の時代において主流であった。サッカーにおいても、かつて麻雀に対する言説がそうであったように同じことが言えるのではなかろうかというのが、現代蹴球戦術論の出発点である。

前置きが長くなってしまったが、要するに「勝てるサッカー戦術を日本で体系化しようぜ」というのが主旨である。

序論① サッカーを定義するⅰ 「相手より点を多くとるスポーツ」

これには『ブルーロック』絵心の言葉を借りよう。

教えてやる・・・

サッカーっていうのはな・・・

「相手より点を多くとるスポーツ」だ

ブルーロックはやはり、サッカー熱をもたされた作品ではある。このエゴのサッカーの定義は、サッカーのルールからきており、揺るぎない事実である。

では、相手より点を多くとるにはどうしたらよいだろうか?

それは、得点を取り、失点をしないことである。

レッドカードで一人退場しようが、選手がケガで退場しようが、太陽が西からのぼろうが、得点を取り、失点をしなければ勝ちなのである。(勝ち続けるとなるとまた別の話であるが)

序論① サッカーを定義するⅱ 「ピッチと試合人数」

では、身体を動かすスポーツである以上、その現実世界でのスケール感はどうであろうか。ここではその点を補足的に、定義する。

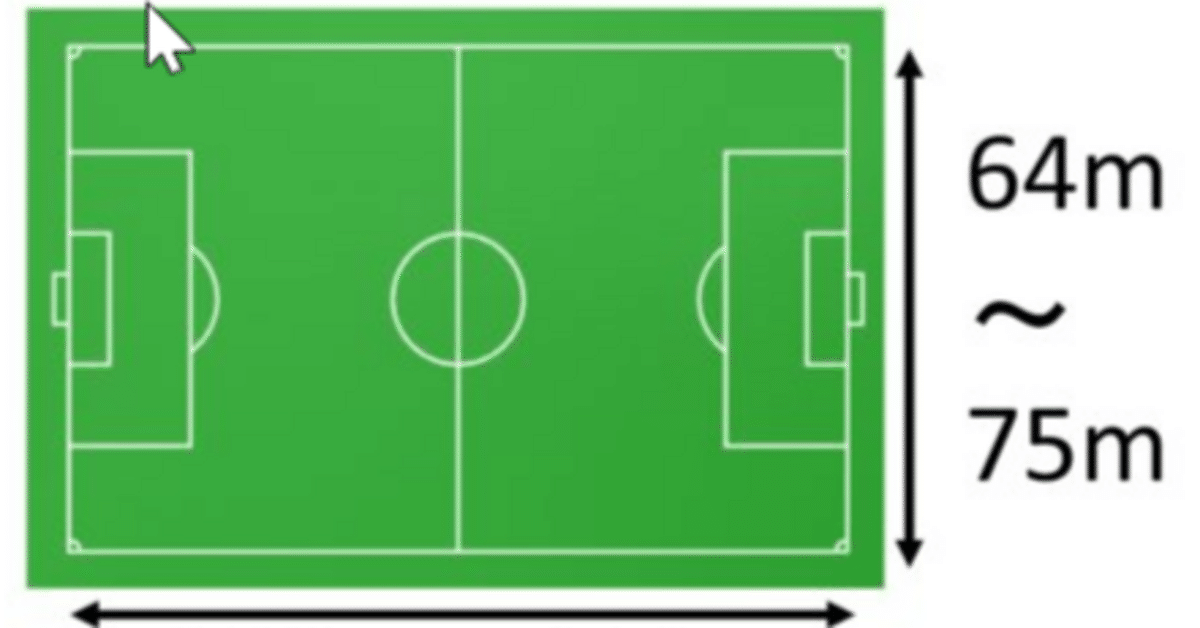

ピッチサイズは上記の画像通りで、ワールドカップやオリンピックは上記サイズで規定されるようだ。(縦:64-75m 横:100-110m)

可変式なのか!!

驚きである。一方で、試合人数は11人で、キーパー(味方陣内のあるエリアで一定条件内で手を使える人間)が一人設定できるようである。

まとめ 【序論① サッカーを定義する】

・ サッカーは「相手より点を多くとるスポーツ」

・ 規定ピッチ、人数にしてプレーされる

今後の展開と予告

次回の内容としては、「相手より点を多くとるスポーツ」を拡張していく。その中では、ボールをどちらが持っているかという「ポゼッション」や、攻撃と守備の切り替えという「トランジション」が出てくる。しばらくは、基本的な話になるが、実はこういった基礎概念が重要だと考えている。

よければnoteのフォロー&いいねをお願いいたします。