これからの大学広報戦略を考えてみた

まずは簡単に自己紹介を

マーケティング会社でセールスとマーケティングを担当している中村駿太と申します。

今までの私の経験から、教育現場をマーケティングの力で紐解いていければと思います。

近年、少子化などを背景に、大学の定員割れや志願者減少が多く見受けられます。一方、一部の大学は受験生や企業からの注目が集中し志願者が増えているのです。

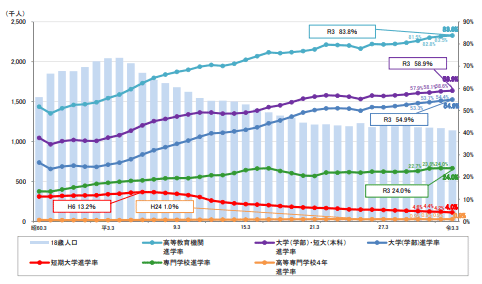

文部科学省「学校基本調査」によると、高校大学(学部)短期大学(本科)進学率は58.9%で、前年度より0.3ポイント上昇し、過去最高を記録。

大学(学部)進学率は54.9%で、前年度より0.5ポイント上昇し過去最高値を記録しています。

つまり大学進学者が減っているのではなく、選ばれる大学と選ばれない大学が出てしまっているのです。

大学のマーケティング戦略は変化してきている

かつての大学の集客(この場合は学生)方法といえば、古くは新聞や雑誌・パンフレット、テレビそしてインターネットの普及によりウェブサイトといった媒体が主でした。

これらのツールを利用して集客・広報活動が行われてきました。しかし近年従来の手法のみで集客することが難しく、運営を継続するために様々な手段で顧客へのリーチが必要となってきました。

現在、様々な大学でTwitterやInstagramを初めとしたプラットフォームを活用するなど、その手法は多彩を極めています。社会と上手にコミュニケーションを図れている大学が認知を獲得できているのは明らかです。

とはいえ、同じ情報を複数のメディアに重複掲載しているケースも少なくありません。せっかくなら、メディアの特性に合わせ見せ方を変え、効果的に運用したいと考えている大学も多いはずです。

近畿大学の広報戦略(Twitter)

最初に紹介したいのは大阪府東大阪市に本部を置く近畿大学です。

多数の学部・研究科を持つ大学であり「東大阪・本部キャンパス」の他、「奈良キャンパス」「大阪狭山キャンパス」「和歌山キャンパス」「広島キャンパス」「福岡キャンパス」と各地に学部ごとのキャンパスを構えています。

Twitterでの集客、広報活動に精力的でフォロワー数は2022年2月現在で約4.7万人に上り、非常に人気の高いアカウントとなっています。

近畿大学といえば、広報が主体的に話題づくりを仕掛けていく「広報ファースト」の文化を築き『近大をぶっ壊す。』『早慶近』などのコピーを掲げインパクトのある広告を手掛け話題化に成功しています。

近畿大学のTwitterのどんな所が凄いのでしょうか。

Twitterアカウントでは主に大学の雰囲気やカリキュラムの紹介、学校行事の紹介などが主になっています。

オープンキャンパスや受験情報など受験生に役立つ情報が公開されているほか周辺地域に関するツイートも多く投稿されており、大学だけでなくその地域の魅力も熱心に発信してるのです。

その他、近畿大学が完全養殖に成功した「近大マグロ」を前面に押し出すことでブランディングにも成功しています。

大学教育関連の情報以外に時事ネタやエンターテインメント要素も多く、アカウント全体の雰囲気が良い点も魅力的なポイントです。

たとえば以下は、エンターテイメント要素も高い一例かと思います。

今年のバレンタインに合わせて近畿大学がクックパッドに「200%本気☆マグロカマケーキ」を公開しています。

その後、Twitterにてアクセス回数を公開しました。バレンタインという季節イベントを通し、近畿大学が社会へと発信した情報を再び違う形で話題に乗せることに成功しています。

大学の強み(近大マグロ)を軸に発信しブランディングしつつ、エンタメ性も取り込み広報活動としてTwitterを活用している参考になる事例です。

上智大学の広報戦略(Instagram)

1928年に大学を設立した、乱立している大学の中でも歴史の長い大学である上智大学です。哲学科、ドイツ文学科、商学科の3つの学科から、9つの学部と10の大学院に成長し、10,000人以上の学生がいます。

設立以来、歴史と同時に日本の大学の国際化のリーダー的な存在であった上智大学はInstagramからもその様子が伺えます。

Instagramでは、春夏秋冬に合わせたキャンパスの様子やグローバルな写真、歴史を感じさせられる建造物などの写真が多く公開されています。

どの写真も「ちょっと憧れのキャンパスライフ」を想像させるようなクリエイティブを制作していることが伺えます。

また、UGCの創出として、 #sophiauniversity 、 #上智 などでキャンパスの様子などを投稿するように促しており、共に1万件を越える投稿が見受けられる。

風景・景色から学校の雰囲気や歴史、魅力を感じさせられる世界観を表現しているInstagramアカウントです。

まとめ

大学の専門分野や魅力を“棚卸し”して、客観的な魅力を発信しましょう。大学の魅力を棚卸ししたら、あとは「誰にどう情報を届けるか」を考えるのみです。

届けたい相手は誰でしょうか。すでにその大学を知って自ら探し出して情報にアクセスしてくれる人ではないはずです。

どこかに眠っている将来の自分を探している顧客(学生)、どこへ進むべきか思案している顧客(学生)ではないでしょうか。

どのツールでどうやって何を発信することが有効なのか、新しく年度が切り替わる今が考えるときだと考えております。