第39回読書会レポート:泉鏡花『外科室』(感想・レビュー)

(レポートの性質上ネタバレを含みます)

今回も常連さんはもちろん、初めましての方に二人も来ていただき、あっという間の2時間でした。

どうしても初めての方は発言を躊躇してしまうきらいがあるため、私ももっと緊張を解いて発言を促すようなファシリテーターを心がけねばと思いつつ、なかなか理想に到達するのは難しいなと、場作りについて反省するところがありました。

参加される方はぜひ、臆せずなんでも発言して発散してほしいです!

ぜひぜひ次回もお待ちしています。

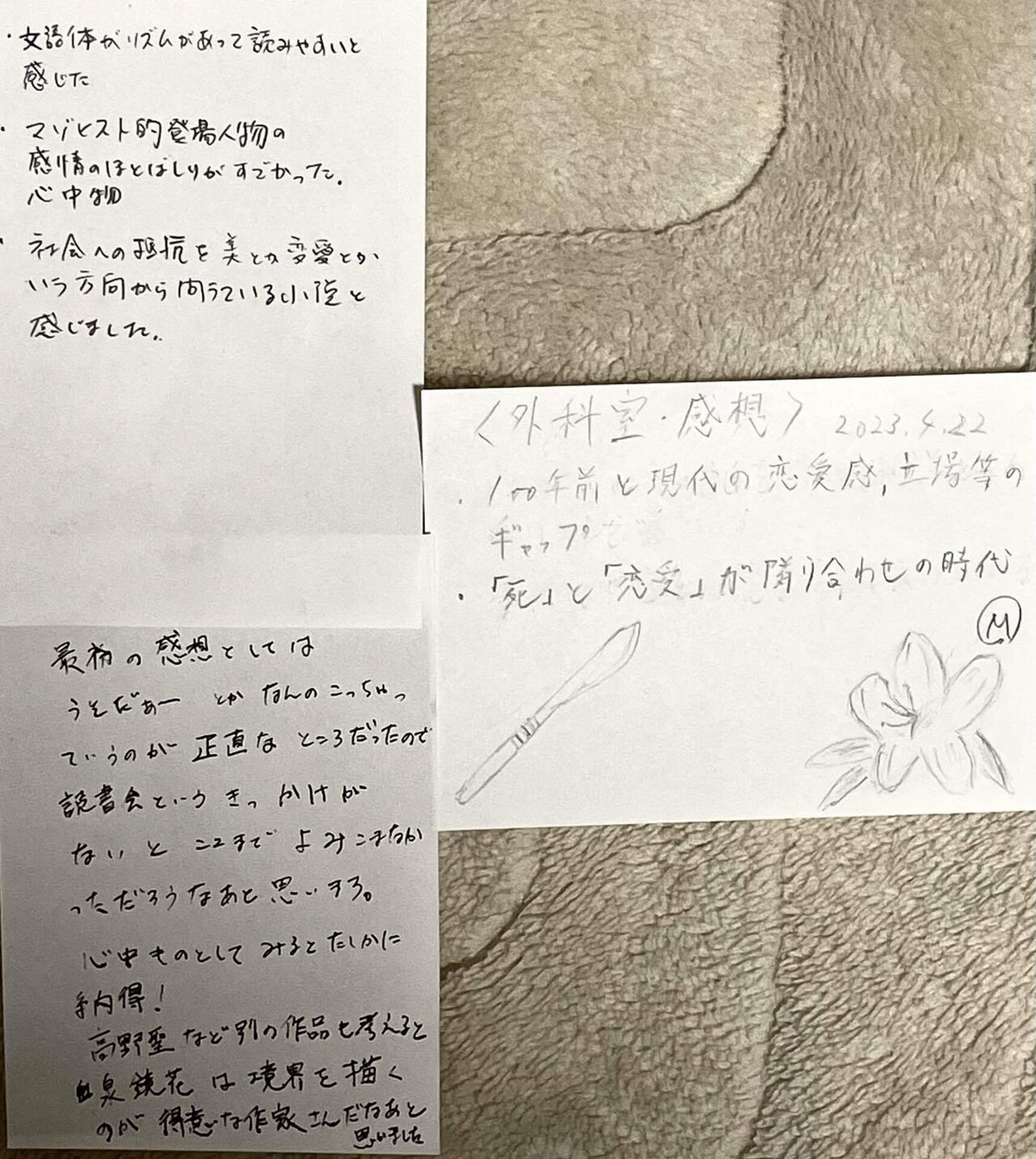

ご参加の皆さまの感想

・出版社によって使われている漢字が違う

・「あなただから」小説!?

・「忘れません」ありき小説!?

・なんのこっちゃ!!

・身分の違い

・これを必要とされている時代があった

・文語体のリズムに慣れてきてむしろ心地よく感じた

・耽美的

・切なさ/綺麗さ

・下の部分が分かりづらかった

文学を通して明治を考える……身分制度とは?家父長制とは?

たとえば、今の感覚ではお医者様は一般の会社員よりも身分が高いと考えるでしょうが、その感覚のままで明治の文学を読み進めてしまうと行き止まりです。

明治時代は華族や平民などといった、身分制度がある社会です。

華族と平民が恋愛結婚など論外です。

医者という職業であっても、公・侯・伯・子・男の五爵位に当てはまらなければ平民です。

家族を守るために家の存続を最優先とし、その上で国を治めていた当時の厳然たる家父長制を理解する必要があります。

主人公は「医学士高峰」と「貴船伯爵夫人」。

この表記で当時の人は身分違いの恋というものをすぐに理解したはずです。

外科室という特殊な舞台

明治の外科手術の様子も気になるところです。

この物語は、語りである「予」が好奇心にまかせて、友人の高峰に無理を強いて手術の見学をしたときの話となっています。

そもそもそんなに簡単に他人の手術に立ち会えるのか?

作品中では、助手や看護婦以外にも、親族や病者の夫の伯爵まで勢揃いして、手術台に横たわっている伯爵夫人を見守っているという状況です。

作品が発表された1895年(明治28年)当時の外科手術は、現代の設備や概念とはかけ離れているのは当然ですし、少なくとも今よりは見物が可能な状況だったと推測されます。

(名古屋大学医学部資料室より)

また、外科手術は最先端技術であったはずですが、かといって本当に開胸する手術は行われていたのでしょうか?

常連さんによると、例えば結核で膿がたまったときに、開胸手術を施すことがあったそうです。

その外科室で「予」は目を疑うようなやり取りを目の当たりにします。

伯爵夫人が麻酔をせずに手術する、と譲らないのです。

そしてとうとう、高峰は彼女の意を汲んで麻酔無しで執刀するのでした。

「痛みますか。」

「否、貴下だから、貴下だから。」

と伯爵夫人は高峰の右腕に取りすがって言います。

「でも、貴下は、貴下は、私を知りますまい!」

いふ時晩し、高峰が手にせる刀に片手を添へて、乳の下深く掻き切りぬ。医学士は真蒼になりて戦きつつ、

「忘れません。」

現代の読者では「はぁ?」となってしまうことも否めません笑。

でも、これを美しい物語として受け入れられ、必要とされていた時代があったのです。

そうして「予」は9年前の出来事を告白するのでした。

二人は9年間本当に一度も会わなかったのか?語りの構造が想像を掻き立てる!

「予」によると、9年前に高峰と伯爵夫人が小石川植物園ですれ違った瞬間を目撃したとのこと。

その時、高峰は思わず振り返ったそうで、

そのまま数百歩歩いた先の樟の大樹の下蔭では、伯爵夫人が着ていた藤色の衣の端がちらりと見えたとされています。

2023.5.4 筆者撮影

その時はここまでが限界だったのでしょう。

高峰はそのまま独身を貫き、品行は一層謹厳になったそうで、「予」はこれ以上多くを語れないとしてあります。

そうなると、9年間一度も高峰と夫人は会うことはなかったのでしょうか?

読書会では、お互いに一目惚れしたまま一度も会わなかったというピュアな意見が多く、私のように何度かは会っていたのでは?という意見は少数派でした。

二人を庇うためなのか、どちらにも読み取らせる仕掛けは、語りが「予」であるからこそであり、本作品の構造が効いているところです。

いわゆる「姦通罪」

なぜ、二人は死までに追い詰められなければならないのでしょうか?

それには法律にも目を向ける必要があります。

いわゆる「姦通罪」です。

明治時代、既婚女性の不貞は刑法で2年以下の懲役とされていました。

江戸時代にいたっては死罪とされていたそうで、とにかく重罪だったのです。

ちなみに、既婚男性が未婚女性と性的関係を持っても処罰の対象にはならず、戦後は男女平等の観点から姦通罪は廃止となりました。

(だからといって、不倫は現代でも離婚事由として成立します。民法上で損害賠償の対象になります。)

明治時代では、高峰と伯爵夫人のような関係は大変危うく、違法行為として罪の対象でした。

家というものは、現代で言うところの中小企業と置き換えれば分かりやすい、と何かで読んだことがあります。

つまり家長が社長であり、その他は従業員。

家父長制を布いていた社会で、夫人の不貞が許されようものなら家が傾きかねません。

倒産です。

そのため家長には他にも、家族を支配・統率するために「戸主権」というものが認められていました。

それは 家族の婚姻や養子縁組に対する同意権や居所指定権、離籍権などという強力なものでした。

人生を家長に握られていた時代に粛々と生活していた明治の人々は、どんなことを思って文明開化の音を聞いていたのでしょうか。

さまざまな感情を押し殺して日常をやり過ごしていた、という時代を慮ることができます。

「恋愛と死」が隣り合わせの時代

読書会の最後に初参加の方から、「恋愛と死が隣り合わせの時代があったということなんでしょうね」という感想が出て、なるほどとなりました。

日本においては、恋愛がまさに命懸けだった時代の方がむしろ長いのかもしれません。

心中して思いを遂げる男女も少なくありません。

時代によって恋愛観は大きく変わるのだなという指摘に、思わず大きく頷きました。

本作品は、美しい心中物として明治の人たちを癒やした佳作なのではないでしょうか。

ところで現代の皆さんは、自由な恋愛を謳歌していますか?

(2023年4月22日開催)

**********

【参加者募集中!】

「週末の夜の読書会」は毎月一回、白山(東京)で開催しています。

文学を片手にワイガヤで一緒におしゃべりしませんか?

参加資格は課題本の読了のみ!

文学の素養は一切必要ありません^^

ご参加希望の方は、以下の専用フォームより最新の開催内容をご確認の上お申し込みください。

【随時更新中:申し込みフォームはこちら↓】

【問い合わせ連絡先↓】

Mail:shuumatuno46@gmail.com

Twitter:@shuumatuno46

【第39回課題本】

いいなと思ったら応援しよう!