新刊無料公開vol.3「名店は路地裏にある」 #地元がヤバい本

※この記事では、11/15に刊行された『地元がヤバい…と思ったら読む 凡人のための地域再生入門』(ダイヤモンド社)の発売記念として、本文を一部無料公開します。

「あのさぁ、どうにか前日に戻って来れないのかよ」 電話口から聞こえる森本の声は、明らかに苛立っていた。語尾に舌打ちさえ聞こえる。

「わ、わかってるよ。けど、連休前に休みとって帰れるわけないじゃんか......」「だから、そこどうにかならないのかよ。やると言ったことはちゃんとやってもらわないと困るんだよねぇ、ほんと。瀬戸はさぁ、そういうところがダメなんだよ。設営はやるって言ったんだからさぁ、きちんとやってもらわないと」

吐き捨てるように言って、電話は切れた。

調子のよかった同級生たちは、当日手伝うと言いながら、結局準備はあれやこれや放置している。ある意味、みんな要領がよい。森本は結局小心者で、やれステージ企画のアイデアを資料にまとめろだの、前日に来て設営を手伝えないかだの、催促と確認の連絡を毎日よこす。いろいろと心配でしかたないらしい。しかし森本よ、僕はお前の部下ではない。が、そんなことを面と向かって言える性格なら最初からこんな苦労はしなかった。

もともと潤沢だと言っていた肝心の予算とやらも、蓋を開けてみたらたいしたことはなかっ た。予算のほとんどが地元テレビ局の番組制作と枠をとるのに使われるそうだ。当日取材をしてもらい、それを地元情報番組の特番にするだけでほとんどの予算がなくなったとのことだっ た。

まぁ、今思えば自由な予算がないから僕らに声がかかったのだろう。体のいい「ボランティア」活用だ。いや、別に僕はやりたくもないから「ボランティア」でさえない。

仕事をどうにか早めに終わらせ、上司の冷たい視線を振り払って下りの新幹線に飛び乗った。翌日のイベントを考えると気が重いまま、ようやく地元駅につく。時計の針は22時を回っ ていた。

そのまま寝てしまいたい気もするものの、意味のないイベントの片棒を担いでしまったことへの罪悪感にも似た気持ちから、そのまま実家に帰る気分にどうしてもなれなかった。そもそも、本来の目的である肝心の実家の事業整理はほとんど進んでいない。どうして自分はこうも要領が悪いのだろう。

実は、以前帰省したときから行ってみたいバーがあった。このあいだ飲んだとき商工会の山田が言っていたのだが、今、同級生の一人が地元で人気の店をいくつか経営しているんだそうだ。そのバーは、そのうちの一軒らしかった。Google マップに登録しておいた場所をあらためて検索して、その店があるらしい場所まで歩いてきたのだが......スマホとにらめっこし て何度も行ったりきたりするも、どうにも店らしい建物がない。おそらくここだろうという場所にあったのは、路地裏にある古い木造の2階建てで、入り口の扉には小さなすりガラスの窓がひとつあるだけ。中は明かりこそついているが、様子はまったくわからない。完全に「入りにくい店」だった。

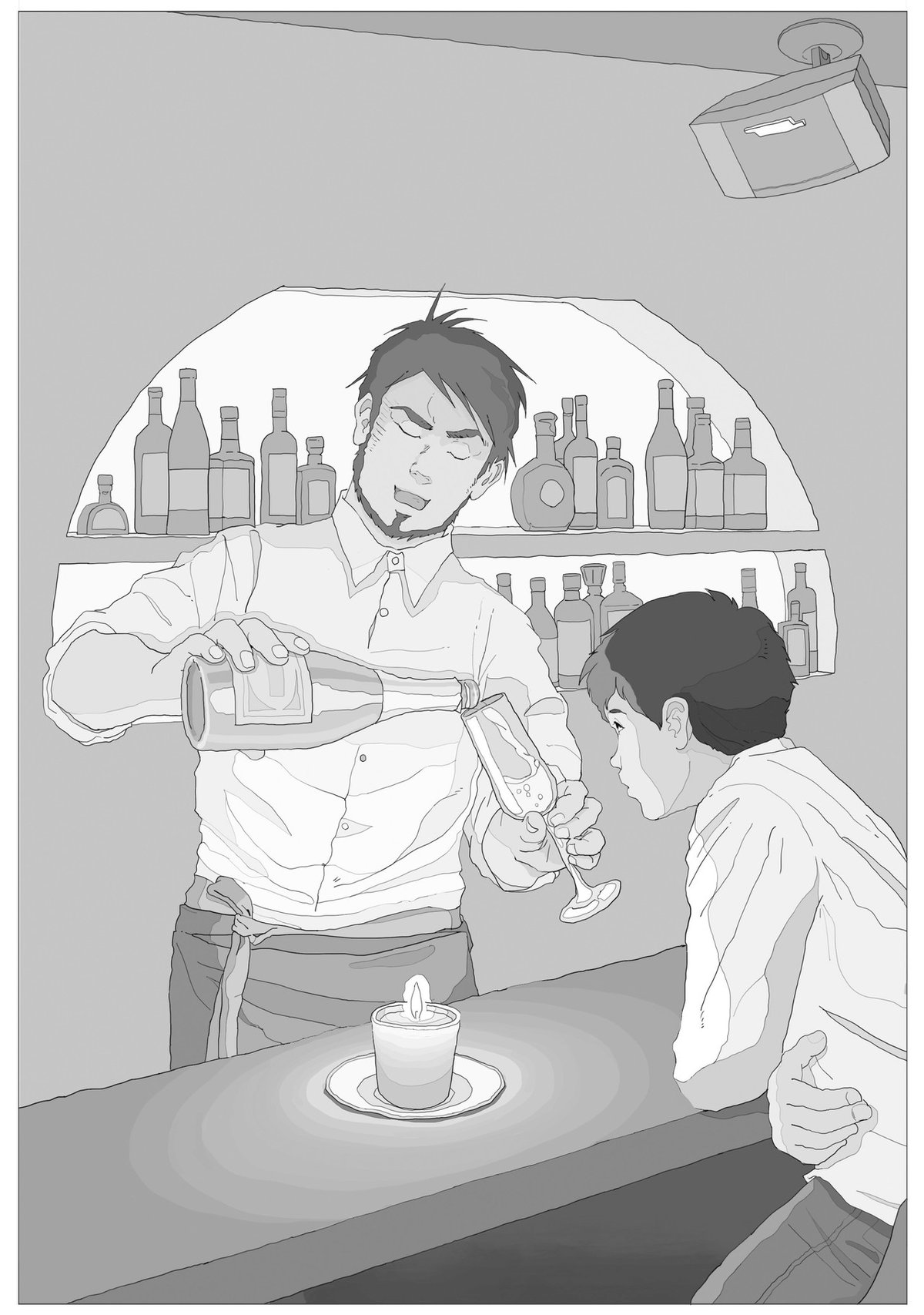

どうしよう......と入り口近くをうろうろとしていたら、見知らぬ若い女性が一人扉を開けて入っていった。若い女性が一人で入れる店なんだから自分も安心だろうと、恐る恐る扉を開け たら、目の前がいきなり壁だった。またしても戸惑ったが右手に見つけた階段を上る。上りきったところで、突然視界が開けた。店全体が吹き抜けになっていて、天井では大きなサーキュレーターが回り、下に長いカウンターが見える。廃墟のような商店街とは打って変わって、この店の中だけは賑わい、ほとんどの席は埋まり、多くの客がグラスを傾けながら談笑していた。

こんな雰囲気のお店が、このまちの路地裏にあることに、ただただ驚く。 バーといってもフードも充実しているようで、少人数ではしごをして2軒目に飲みにきている人も多いようだった。とくに若い人が多いのが印象的で、昼間は人通りがないだけでなく、 若い人などとんと見ないこのまちで、こういう人たちが集まっているというのは意外だった。 でも、山田によれば、この店は繁盛しているけれど「地元」の評判はよくないという。商工会の会長が「あそこの店主は自分勝手で話を聞かない」とか、「まちのイベントに協力しない」 とか、散々文句を言っているらしい。ただ、来てみてわかったのは、お客さんにとっての店の魅力と、ご近所の評判は別ということだった。

メインストリートは商店街組織などがあって毎月の加盟料、アーケードや街路灯があればその維持費まで支払わなくてはならないらしい。不動産オーナーも高飛車で「うちのまちの一等地」という過去のプライドが残っている。一方で路地裏は面倒な会費も付き合いもなく、不動産も安い。最近では路地裏の空気感が「味がある」と再評価されていることもあって、もはや、昔とはメインストリートと路地裏の関係が逆転※9しているらしい。そして商売が厳しいまちで繁盛するお店は嫉妬されるのだ。あの店だけズルい、と。

メインストリートと路地裏の関係が逆転※9… 車社会の地方では、店前の人通り頼りで商売していた店はほとんど潰れてしまった。逆に人通りがない路地裏であろうと山の上だろうと、しっかりと顧客を絞って、いいサービスを提供する店は経営が成り立っている。ものがない時代のように、店の前を歩く人がたまたまものを買ってくれることを当てにした商売をするのではなく、自分の店を目指して来てくれる人がいるような商売をしなくてはならない。

「地方であいつはいいやつか、悪いやつか、という情報ほどアテにな らないものはないんだよ」と地元にい続けた山田は実感をこめて語っていた。

一人でカウンターに座る。 「こんばんは、お客さま、あの、瀬戸......さんですか」

奥から出てきたバーテンダー風の男がいきなり自分の名前を呼んだのでびっくりした。薄暗い店内、顔を見ようと思ってもカウンターに並ぶキャンドルの光が頼りなく、よくわからな い。

「え、ええ、そうですが」

困惑しながら返答すると、急に口調が変わった。「あー、やっぱりか。おれ、佐田やけど、覚えとらんか」

特徴ある関西弁で、すぐに思い出す。「え、さ、佐田くん? 店に出てるんだ」

この店を経営する同級生の名は、佐田隆二。高校時代から、気づけばクラスの中心にいて、 不良っぽく先生からは言うことを聞かない厄介者扱いのいわゆる「ヤンキー」だった。ガタイがよく豪快な性格の割に意外と面倒見がよく、後輩からは慕われていた。それにしてもまさか繁盛店の経営者が店に出ているとは思わず、戸惑いを隠せない。生まれ育った大阪で身につけたというこの関西弁が、僕は昔から怖かった。

「ひ、久しぶりだね」 昔の怖いイメージが消えないので、いつも以上におどおどしながら、声も小さくなった。「あー、週に何度か店に立ってんねん。さっき店入ってきたときに、あ、瀬戸やって気づいて な。いやー、久しぶりやのう。何年ぶりや、卒業以来か? そういや、高校のときはようパンとか買いに行かせとったよなあ。今さらやけど、ありゃあすまんかった」

一応形式上謝ってはいるが、顔は完全に笑っている。そう、忘れもしない。僕はヤンキーの 佐田に、よくパシリに使われていたんだ。「おどおどしながら入ってくるやつがいるから気になったんや。お前が地元にちょくちょく帰 ってきてるって噂聞いてたから、ひょっとしてと思って。どうせ、ええ年してバーにも入れんと店の前でもじもじしとったんやろ......ほんま、瀬戸はあんときのままやのう」「い、いや、お店がここで合ってるかわからなかったから、その......」

説明するのも情けなくなり、口をつぐんでお酒を選ぶ。よくわからなかったので、適当に知っている名前のカクテルを頼んだ。

「なんや浮かん顔しとるな。何かあったんか」「な、なんでわかるの」「こういう客商売やっとると、顔つきでわかるんや」

本当か嘘かわからないが、そのとおり。明日のイベントがいやで、せめてもの気晴らしに一 杯だけ飲みに来たのだ。「いやぁ、まちのイベントに巻き込まれちゃってさ......。市役所の森本くんっているじゃん? なんか、変に熱入っちゃってて。会議という名の飲み会に出て何となく安請け合いしちゃった手前、断れなくなったんだ。まあ、面倒な下働き要員だよ」「はは、相変わらず瀬戸らしいなぁ。昔からそういうのによう巻き込まれて困っとったよな。 お前、頼みやすいんやわ」

笑いながら佐田が言う。 「つーかさ、あんなイベントやったってまちは活性化なんてせんぞ。ほかのやつも適当に体よう逃げとるやろ。ああいうイベントがこのまちには多すぎる。春から秋とかにかけて毎週末、 なんかしらのイベントばっか。正直、あんなんとまともに付き合っとったら、店潰れてまう わ」

僕は圧倒されて聞き入っていた。佐田は手に取ったグラスを光にかざし、曇りを拭きながら淡々と話を続けた。 「そもそも、それで人集めたところで、かけた予算以上に儲かる企画なんて聞いたことないからな。ちゃんと儲けが出るなら民間でやっとるゆう話や。役所が予算なんか出してやってもあかん。誰も身銭切ってないから本気にならへんねん。儲かりもせんことにみんなで時間使ってりゃ、そりゃ活性化どころか衰退するわ。だから、おれは一切役所の予算頼みのイベントなんか付き合わんことに決めとる」

まさにそうだと僕も思う。けど、僕には佐田のように自信もないし、思ったことをその場で伝える力もない。自分が情けなくなり、ますます明日が憂鬱になった。「てか、瀬戸は自分とこの店の整理でこっちにきてんねやろ。お前んちの裏庭とかめっちゃええのに、もったいないわなぁ」

「いや、ただのボロ家だよ」

苦笑いしつつも自虐的に返す僕に、佐田は同調しなかった。 「いやいや、何言っとんねん。ここの店なんてもっとボロ家やったんやぞ。 年近く放置され とって、もうこのままやと屋根まで落ちてまうって話やったんや。ほら、うちもともと実家が居酒屋やっとったからそのとき取引してた酒屋がここの物件持っとんねん。それで何か使えへ んかって相談がきてな」

そう、佐田は高校を卒業したら、成績が悪いわけでもないのに大学にも行かず、東京の飲食店を展開する企業に就職したのだった。僕は驚いた。別に家が貧しいわけでもなく、勉強ができないわけでもないのに、さっさと仕事をしようとしたその決断に。「おれが東京から地元に戻ってきて3年目のときやったかな。もとの居酒屋も今の時代に合うよう変えてから繁盛し始めて、次の店出そかと考えとってん。ほんでここのボロ家の相談がきてやな、そしたら、家賃が月3万でいいちゅうからまあ、やってみるかって始めた」

そんなボロ家がこんなに魅力的な場所になって、しかもお客さんがたくさんきているなんて信じられない。「魔法みたいな話だね。けど、そんなボロボロだったら工事にお金かからなかったの?」「自分と仲間でやるんや。実はこの店借りてから、オープンするまでに3年かかっとる。店やりながら仕事終わりとか休みの日にずーっと工事やって、近所の人がいつ開店するの、って聞きにきたりしてな。わざわざ工事しているところにお茶まで持ってきてもらったりしたことも あったわ。それもあって、ここの裏庭側は小さな小屋建ててカフェとか昼間のテナントも2軒入れとんねん。飲み屋以外もつくったほうが近所の人が来やすいからな」「すごいなぁ。自分で工事とかできるんだ」「おれ、高校卒業したあと東京に出て、親父の知り合いの人が始めた飲食店の会社に勤めたわけよ。出勤初日、潰れたスナックの跡に連れていかれて、これから店つくるから、って急に言いおんねん、そこの社長が。つまり、改装して新しい店に変える工事から自分らでやるんが、その会社の強みやったんや。無茶言うわな、普通に高校卒業しただけの若造に工事させんねやから。社長は言ったきりで、ほとんどこーへんもんやから、先輩社員と毎日仕事の合間に工事作業や。びっくりしたわ。せやけど、何件かやったら、店は自分でもつくれんもんやないとわかってきた」

僕が大学に行ってバイトとサークルに明け暮れていたあいだに、佐田がそんな経験をしていたなんてまったく知らなかった。「けど、こんなまちでテナントなんてどう集めたの?」「それがな、おれ、もとの居酒屋の前の路地を使って、月一で小さな『市』をやっとってん。 まあ、現代的にいえば『マーケット※10』ってやつや。

マーケット※10…商売を始めるとき、いきなり店を借りれば初期投資もランニ ングコストも高くつく。多くの自治体は新規出店者向けに家賃や改装費への補助金などを出しているが、そもそも売り上げが伸びなければ経営は続かない。明治・大正から昭和の初期の頃までは、まずは路面販売や丁稚奉公の間に実績をつくり、 それらのお客さんを持ったうえで固定費を抱える店持ちになるのが商売人の基本だった。店を出す前にマーケットで一定のお客様を掴み、固定費を抱えられる規模にまで売り上げを拡大したところで、実店舗を持つのが合理的だ。

そこに毎月自宅でものつくってネットで売ってるやつが30くらい出てきてくれるんやけど、その仲間に声かけたら、ネットだけじゃなくてリアルで店出してやりたいってやつがおってな。その中から選抜しただけや」

そんなことができるのか。 「けど、こないだイベントの打ち合わせのときも、『うちのまちに出店したい人なんていないから、空き店舗対策事業はいくらやってもダメだ』とか言ってたよ」 「そんなもん思い込みや。そもそも店やりたいやつはようけおんねん。みんな、うちのまちには新しく商売やりたいやつなんていない、 とか言うけど、商売やりたいやつの目線に立って、このまち、この商店街、この路地裏を選んでもらうための努力をしてへんだけ。結局、 商売やったときにここが儲かる場所かどうかや。まずは市でもなんでもやってちゃんと儲けが出れば、もっと儲けたいやつは出てくる。意味不明な予算消化イベントより、補助金で立派に改装した店をつくる より、まずは儲けさせる機会をつくるほうが確実や」「そうかー、テナントが入るかどうかじゃなくて、自分でちゃんと呼び寄せなきゃいけないのか」

佐田の話は、なんというか自分でやってきた男の説得力というか、凄みがあった。ただ、やり方が僕の理解を超えすぎていて、まるで魔法のように聞こえた。 「せや。だから、お前んちも商売やめるんはええけど、あの建物どう するのかちゃんと考ええよ。どうせもう建物の価値なんてゼロ※11で解体費がかかるから、差し引いて土地が売れるかどうか、とか銀行に言われとるんやろ」

図星だった。

建物の価値なんてゼロ※11…価値のない建物が放置されるのには、いくつか理由がある。まず、そもそも解体費をかけても土地がそれを上回る金額で売 れない。加えて、住宅として利用していることにしておけば、 宅地として割安な固定資産税課税の特例が適用されるが、更地になると特例が外されて税金が高くなる。結果としてすぐ に売却や貸し出しをしなくても生活が可能な人は、放置しておくのが合理的という場合が多くあり、空き家は増える一方だ。最近では相続放棄、権利放棄などをしたり、所有者不明になる土地建物も増加している。

明日のイベントにかまけて進んでいない店の整理。取引先の金融機関からはまさに、佐田の言うとおり、足りない現金を確 保するための資産処分方法について相談されていたのだった。「あんま銀行の言われるままに考えるんやなくて、もう少し使えるものは使って稼ぐんもありやと思うけどな。今日はちょっと時間ないから、今度、ゆっくり一緒に飲みに行って話さんか」

高校卒業後、大学に惰性で進学した僕らとは違う道を選び、社会の荒波に揉まれながらも、自分で稼ぎ、自立した佐田の話を、僕はもう少し聞いてみたくなった。「あ、ありがとう。佐田くんが相談に乗ってくれたら頼もしいな。ひょっとして、明日の夜とかは空いてたりしないかな?」

「お、いけるで。ほなまた連絡入れるわ」

渡してくれた名刺の裏には、5店舗ほどの店のロゴが並んでいた。ここから1時間圏内の場所ばかりだ。店に立たなくてもいいんだろうけど、カウンターで話しているあいだにも、何人もの客が声をかけてきていた。きっとそういうやりとりも大事にしつつ、店の状況なども細かく見ているのだろう。

怖かったはずの佐田は、見事にあたりが柔らかくなっていた。そして、同い年とは思えないほどに自信に満ちていた。佐田の話を聞いていると、物事は要はやりようなんだと思わされ る。条件が悪いから何もできないなんていうのは、言い訳をしていても飯が食えるやつの言い訳なんだ。

等距離に並ぶ小さな街灯に群がる虫たち。その日は、ぼんやりと夜風に吹かれながら、路地裏を歩いて帰った。佐田の店から出て、裏側から実家に帰ってみると、普段とはまったく違う印象だった。ただのボロ家だと思っていたうちの家も、何か可能性があるのかもしれない。 店を閉めてすべてを売り払って終わりにする。それでいいのだろうか。自分は大きな間違った思い込みの中で物事を進めているのではないか、そんな気持ちになった。

(次回へ続く)

お求めは地元の書店・Amazonにて!

いいなと思ったら応援しよう!